Mano a mano che l’efficienza dei robot si avvicina al 100%, è inevitabile che essi finiscano per assomigliare sempre di più a noi. Viviamo, dopo tutto, in un mondo costruito a misura d’uomo, in cui tutte le porte hanno una maniglia all’altezza delle nostre mani, i veicoli presentano pedali e un volante, l’ingresso degli edifici può presentare una o più serie di scalini. Per non parlare dei sistemi d’arma. Il che trova una diretta applicazione, in modo inevitabile, anche nel mondo fantastico degli aerodroni. Fare la guerra su distanze superiori, affrontare il nemico a viso aperto. Con un velivolo che pur essendo privo di pilota, a misure prese, non è molto più piccolo di un caccia normale: 11,63 metri di lunghezza per 18,92 di apertura alare. Poteva essere diversamente? No, se lo scopo ultimo è montarci sopra i cannoni, le mitragliatrici e le bombe di cui disponiamo. Inteso che “noi” siamo, nel presente contesto, la Marina Militare degli Stati Uniti d’America. Un corpo d’armata che ha sempre fatto, fin dai suoi notevoli successi all’inizio dell’epoca contemporanea, dell’alta tecnologia una sorta di vera e propria bandiera, il segno di riconoscimento di un’intera elite dei mari. Non c’è granché da sorprendersi dunque, se il Northrop Grumman X-47B, con la sua linea marcatamente futuristica e le prestazioni rivoluzionarie, deriva dall’ennesimo progetto varato col patrocinio della DARPA, l’Agenzia dei Progetti di Ricerca Avanzati, prima di essere trasferito con il nome in codice UCAS-D (Unmanned Combat Air System Demonstration) ad uno dei principali fornitori aerospaziali al servizio della maggiore superpotenza dei mari occidentali. Il risultato è questo velivolo dall’aspetto decisamente singolare, come già esemplificato dalla sua dimensione più larga che lunga, dovuta all’approccio progettuale che l’ha fatto costruire senza il benché minimo accenno di coda o una carlinga separata dalle ali. A tal punto che la somiglianza colpisce immediatamente lo sguardo. Somiglianza con i 21 bombardieri nucleari B-2 “Spirit of…” assemblati dalla stessa compagnia nel corso di tutti gli anni ’90, per il modico prezzo di circa un miliardo di dollari a pezzo. Una cifra…Importante, che poteva essere investita in diversi altri modi: sistema sanitario, infrastruttura migliori, servizi alla popolazione colpita dai disastri naturali. Fatto sta che il Congresso decise d’investire il suo budget secondo i metodi definiti dalla locuzione latina: “Si vis pacem, para bellum” (Se vuoi la pace, preparati alla guerra) massima che tra l’altro, diventava tanto più rilevante in un’epoca di possibile guerra termonucleare totale. Non che oggi, purtroppo, siamo riusciti a tornare indietro. Così, il salasso continua: 813 milioni di dollari prelevati direttamente dall’erario a partire dal 2011, per assemblare e mettere in condizioni di volo nient’altro che due, e sottolineo due, aerei da dimostrazione senza alcun tipo di pilota a bordo? Di sicuro, le loro capacità belliche dovranno risultare assolutamente fuori dagli schemi. Il che è vero soltanto in parte, poiché gli X-47B, denominati degli X-Plane ovvero prototipi secondo la nomenclatura delle forze armate statunitensi, allo stato attuale faticano a trovare una collocazione nel servizio attivo. In un certo senso, si potrebbe affermare che abbiano già esaurito la loro utilità.

Il primo passo lungo questo percorso d’innegabile eccellenza tecnologica, ad ogni modo, è stato compiuto già nel 2003, con il volo di prova dell’X-47A Pegasus, la risposta alla domanda quasi esistenziale: “È possibile creare un drone militare con capacità stealth?” Per rispondere alla quale, da una collaborazione della Northrop con la DARPA e il celebre ingegnere Burt Rutan della Scaled Composites, si era giunti ad un design particolarmente intrigante, costituito essenzialmente da una semplice punta di freccia nera. Un aereo mantenuto in aria, come per l’appunto anche il già citato bombardiere B-2, da superfici di controllo posizionate lungo il margine esterno della stessa, singola ala, all’interno della quale trovavano posto anche due stive di carico in grado di essere caricate con bombe da 225 Kg l’una. Una realizzazione che, dopo la cancellazione del progetto alla revisione del Piano Quadriennale delle Forze Armate, catturò nondimeno l’attenzione della Marina, portando ad una riapertura del discorso per una finalità sostanzialmente diversa: creare un drone multiruolo in grado di decollare ed operare a partire da una portaerei di classe Nimitz. Un proposito che avrebbe presentato non pochi ostacoli da superare.

militari

V-22 Osprey: il ronzio possente del convertiplano

Ciò che vola, talvolta non può che volare, in funzione delle sue caratteristiche aerodinamiche che ridirezionano la forza del vento. Inghiottendola in un buco nero sotto forma di ali e carlinga, che misteriosamente genera portanza. Certe volte, tuttavia, ciò che vola non dovrebbe neppure staccarsi da terra. Tozzi, sghembi, tutt’altro che affusolati. Quando il presidente Trump, all’inizio del suo mandato, fece visita alla nuova portaerei USS Gerald Ford prossima al completamento presso i cantieri di Newport, in Virginia, per il suo atteso discorso sul “Riportare agli antichi fasti l’arsenale americano” dietro la forma rassicurante dell’elicottero VH-3D “Marine One” (controparte con rotore del più rinomato Air Force) campeggiavano due sagome mostruose, dinnanzi alle quali persino il mostro di Frankenstein sarebbe stato chiamato “un tipo”. Il muso simile a quello di un aereo di stazza media, le ali ridicolmente piccole, due eliche giganteggianti, la coda biforcuta che ricorda vagamente quella dell’A-10 Thunderbolt II, l’aereo celebre per essere stato costruito attorno ad un cannone. Ma qui è palese, al primo o secondo degli sguardi, che ci troviamo su un diverso livello di stranezza, un’altra dimensione dell’inaspettato campo della scienza tecnica applicata. Non tutti sanno in effetti che per le trasferte nazionali che coinvolgono l’intero staff della Casa Bianca, ovvero quelle che non prevedano necessariamente l’impiego di uno dei due 747-100 presidenziali, l’usanza vuole che il grosso dell’entourage di The One viaggi a bordo dei più grossi elicotteri a lungo raggio a disposizione dei corpi militari statunitensi. I quali, per ironia del processo ingegneristico aerospaziale, non sono più propriamente, degli elicotteri. A partire dal 2007, quando entrò in servizio il primo convertiplano prodotto in serie dell’intera vicenda fluttuante umana.

Una contraddizione a cui si arrivò per gradi. Ovviamente, tutto ebbe inizio dall’epoca della seconda guerra mondiale, quel grande calderone dalle drammatiche conseguenze, che bene o male (decisamente più male che bene) rimescolò le nazioni, costringendole ad analizzare ogni centimetro di vantaggio funzionale che potessero acquisire sopra, sotto e dietro il campo di battaglia. La Germania, forse proprio in funzione dell’eclettismo disfunzionale della sua classe dirigente, fu notoriamente maestra in questo, producendo il più alto numero di prototipi avveniristici, non tutti destinati a giungere a un’impiego effettivo. Tra questi, alcuni dei primi e maggiormente significativi esperimenti nel campo degli elicotteri. Fu così che verso la fine del 1941, il Reichsluftfahrtministerium (Ministero dell’Aviazione del Reich) stabilì un mandato presso l’importante industriale e fornitore d’aeromobili Heinrich Focke, per un nuovo tipo di caccia da combattimento, che fosse in grado di effettuare il volo VTOL (fluttuare immobile nel vasto cielo). Costui lavorando quindi, con il suo collega e pilota Gerd Achgelis, riuscì ad assemblare nelle sue fabbriche il primo esemplare di quella che si sperava, sarebbe diventata la serie Fa 269, un aeromobile di 8,93 metri di lunghezza armato di due cannoncini da 30 mm, i cui propulsori ad elica avevano una caratteristica particolare: potevano essere riorientati a 90°, per puntare in senso perpendicolare al terreno. Dell’apparecchio non si sa più nulla: esso compare soltanto in alcuni disturbati video di prova, in cui viene usato nella configurazione di elicottero per sollevare da terra alcuni carichi pesanti, dimostrando la potenza del suo motore BMW 801. Esso non fu mai usato in battaglia. Al termine del conflitto gli Stati Uniti vennero a conoscenza di tale (ed innumerevoli altri) progetti decidendo di farli propri, un po’ come era capitato con l’elite degli ingegneri missilistici al servizio del Reich. Dopo tutto, immaginate di cosa stiamo parlando? La praticità d’uso e versatilità di un elicottero, unita al raggio e l’affidabilità di un aereo. Qualcosa di straordinariamente utile dal punto di vista della logistica militare. Fu quindi il presidente Harry Truman (mandato: 1945-1953) a formalizzare per primo questa esigenza, dando inizio al progetto inizialmente segreto dal nome di XV (Experimental Vehicle). Il primo prodotto di questa iniziativa fu commissionato alla McDonnell, che riuscì nel 1954 ad assemblare una nuova versione del concetto di elicottero, dotato di un doppio jet a turbina di coda che poteva spingerlo fino a 322 Km/h. Esso non era, tecnicamente, ancora un convertiplano, bensì una sorta di versione a reazione del concetto di girocottero. Ma risultò soprattutto straordinariamente costoso, per un guadagno di prestazioni irrisorie rispetto alla sua complessità produttiva. Per qualche tempo, dunque, i presidenti americani dovettero ancora accontentarsi del loro classico Marine One.

La freccia che ferisce se il proiettile fallisce

Il bianco e nero indica l’appartenenza a un altro tempo. Così come, con pari evidenza, il particolare soggetto che viene trattato all’interno del video: l’addestramento alla guerra non convenzionale del Gruppo 19° delle Forze Speciali, una divisione militare facente parte del corpo della Guardia Nazionale statunitense, formata in larga parte da cittadini riservisti. Sembra una contraddizione in termini: un documentario con intendo propagandistico che non mostra tanto il massimo della tecnologia, della preparazione fisica, tattica e logistica, bensì quello che potrebbe essere un gruppo di amici con una serie di hobby piuttosto particolari. Come avventurarsi tra il gelo in mezzo alle montagne dello Utah, arrampicarsi sulla roccia nuda mediante l’impiego di attrezzatura da alpinismo, praticare il judo ed altre tipologie di arti marziali, fare il tiro a segno con diverse tipologie di armi. Ed è proprio in quest’ultimo frangente di un pomeriggio del 1961, che implicitamente, veniamo invitati a porci un’insolita domanda: c’è ancora una ragione bellica effettiva, nel mondo moderno, per tendere un comune arco da caccia e scagliare i propri dardi all’indirizzo del nemico? Certo, se l’esigenza è farsi strada senza dare l’allarme. Persino un’arma con il silenziatore, nella maggior parte dei casi, produce un suono che è possibile sentire a diversi metri di distanza. Ma la voce impostata del commentatore qui fa da preambolo a una prova tecnica di tutt’altro tipo. Uno dopo l’altro, i soldati conducono la dimostrazione. Rendendo evidente come in determinati casi, una freccia possa avere effetti più devastanti, persino delle armi a proiettili del mondo contemporaneo.

Lo scenario è marcatamente artificiale e se vogliamo, non direttamente riconducibile a una situazione effettiva di conflitto. Uno dei soldati dispone, sulla posizione rialzata di una balla di fieno, una scatola di cartone con sopra disegnato un bersaglio. Quindi tale oggetto viene riempito, avendo cura di non lasciare dei vuoti, con una certa quantità di ghiaia e terra, poi diviso da tre partizioni da materiale cartaceo di medio spessore. A questo punto, entrano in scena i soldati 1, 2 e 3. Mr. Uno è un tipo decisamente spietato, con sguardo assassino e armato di pistola Colt M1911. La posa professionale a tre quarti, il dito delicato sul piccolo grilletto, egli scaglia il suo proiettile nel centro dell’occhio di bue (Bull’s Eye!) ottenendo, tuttavia, un risultato piuttosto deludente. Il proiettile penetra a malapena la prima partizione del bersaglio. Il soldato Due è invece freddo come il ghiaccio, compunto e distaccato, mentre prende la mira con la sua carabina calibro .30 M1 a canna corta, un’arma che sarebbe rimasta in uso tra le forze statunitensi fino ai duri anni della guerra nel Vietnam. Di nuovo, il secondo pezzo di cartone resta del tutto integro a seguito del suo sparo. Al turno del soldato Tre, dunque, le cose iniziano a farsi più serie: armato di un riconoscibile fucile M1 Garand, un’arma risalente alla seconda guerra mondiale ed allora già ritirata dal servizio attivo, il riservista fa fuoco con un’espressione indecifrabile. Se non fosse per il contesto decisamente formale, potremmo arrivare a definirla come un certo grado di speranza; piuttosto ben riposta, aggiungerei. Visto come il suo messaggio a base di piombo, prevedibilmente, penetri il primo ed il secondo pezzo di cartone, andando a fermarsi nella terza intercapedine della scatola piena di ghiaia. Il miglior risultato? Forse in alcuni contesti, l’arma sarebbe stata promossa senza il condizionale, e la faccenda chiusa immediatamente lì. Ma nel corpo 19° dove lo stesso emblema raffigurato sulla spalla delle uniformi è una spada attraversata da tre fulmini, all’interno di uno stemma con la forma di una punta di freccia, mancava ovviamente un’ultimo capitolo alla questione. Con passo cadenzato, avanza dunque sulla scena il numero 4. Senza un minimo d’esitazione, questo individuo che per la maggior parte del tempo avrà fatto il banchiere, o magari l’impiegato alle poste, piuttosto che il negoziante, incocca la freccia, tende la corda fino al suo orecchio destro, lascia che la fisica faccia il suo corso. Volando sicura fino al bersaglio, la punta penetra in profondità. Molto in profondità. Con voce trepidante, il commentatore sottolinea il momento in cui l’inquadratura viene spostata. Ed a quel punto non ci sono più dubbi: il dardo non soltanto ha perforato primo e secondo pezzo di cartone. Come se niente fosse, è finito per fuoriuscire dalla parte opposta della scatola piena di ghiaia. Arco e freccia si sono dimostrati, con evidenza preponderante, migliori del fucile. Possibile che Robin Hood fosse più forte di Rambo, in uno scontro frontale?

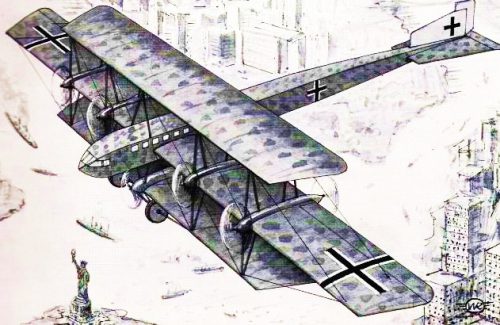

Il triplano che avrebbe condannato New York

Era la primavera del 1919, quando i due funzionari della Commissione Inter-Alleata di Controllo Aeronautico si incontrarono alla stazione di Colonia, dove un piccolo gruppo di militari, principalmente francesi ed inglesi, si trovavano appositamente per accompagnarli nel loro giro d’ispezione. La barriera linguistica, fortunatamente, non sarebbe stata un problema: Verna Daviau aveva vissuto, durante gli anni della sua adolescenza, in America con suo padre, ambasciatore della Terza Repubblica che aveva lavorato a margine della Triplice intesa, prima di essere inviato a curare gli accordi economici pre-bellici con la nascente potenza economica al di là dell’Atlantico. Anche per questo, lei era stata scelta quel giorno per accompagnare Albert Stephenson, SPC Master Sergeant della delegazione statunitense, durante il suo giro d’ispezione delle fabbriche Mannersmann AG, secondo quanto definito dai precisi termini del trattato di Versailles. Tutte le catene di montaggio sarebbero state smantellate. Alla Germania non sarebbe rimasta alcuna possibilità di costruire aerei militari. “Hello sir, pleased to make your acquaintance.” Fece lei, il tailleur blu cielo dello stesso colore del suo cappello, recante una spilla con la bandiera del suo paese. Lui compunto in divisa militare, le spalline splendenti sotto la luce dei finestroni, rispose con forte accento: “Mademoiselle, possiamo parlare la vostra lingua. Sono un grande fan di Victor Hugo.” Il ghiaccio, cos’era? Un sottile strato già infranto da circostanze professionali così importanti, eppure semplici da trasformare in un’occasione di scambio culturale. E l’automobile a bordo strada, una Vauxhall D-Type 25 cavalli, era già pronta ad accoglierli ed accompagnarli nel quartiere di Köln Westhoven. “Si rende conto, signor Stephenson? Fino a pochi mesi fa, auto come queste venivano utilizzate per spostare i più alti ufficiali in grado dell’Impero. Gli stessi gran duchi di Prussia ne guidavano una. Finché la battaglia di Cambrai non ha cambiato tutto, ora non è un veicolo come gli altri.” Il sergente americano annuì con enfasi, raccontando alla sua collega d’oltreoceano della Ford Model A, il primo veicolo per il popolo, e di come in America, molto presto, tutti avrebbero avuto l’opportunità di mettersi al volante. Lei tacque, pensierosa. Ben presto raggiunsero gli argini del Reno, oltre il distretto di Rodenkirchen. “Guardi alla sua destra, Ms. Daviau, quella doppia guglia appartiene alla cattedrale della città!” Oltrepassato l’omonimo ponte, quindi, si trovarono nell’area industriale della città. Questa intera missione, in realtà, era il prodotto di una soffiata di un’attaché della marina militare svedese a Berlino, il comandante Lindström, che al termine della guerra era emigrato in Inghilterra con l’assistenza del Secret Service Bureau. Raccontando agli agenti stranieri, in quell’occasione, della volta in cui aveva incontrato un brillante ingegnere finlandese di nome Villehad Henrik Forssman, che si era vantato con lui di un progetto apparentemente molto importante: la costruzione di un bombardiere, diverso da qualsiasi altro mai concepito nel primo ventennio del secolo dell’aviazione. Le fabbriche della grande cooperativa, ufficialmente impegnata nella costruzione di tubi d’acciaio, iniziarono a profilarsi più avanti sulla strada, non più asfaltata. Tra le vibrazioni dell’ammortizzatore a balestra, già la Daviau intravedeva della forme all’interno del grande portone spalancato, con soldati delle forze d’occupazione ai lati, pronti a farli passare secondo i precisi ordini ricevuti. L’autista parcheggiò l’auto a lato, mentre già i due rappresentanti di commissione iniziavano il loro ingresso nella scena. Ad accoglierli oltre la porta, tuttavia, una forma inaspettata: era una colossale ruota di legno, dal diametro di 2 metri e mezzo. “Se non fosse impossibile, l’avrei vista bene sul cavallo di Troia.” Ironizzò lei. Ma Stephenson era serissimo: “Nulla di tanto remoto nel tempo, mademoiselle. Quella…Cosa, appartiene a un aereo.” D’un tratto, l’atmosfera cambiò totalmente. La portata di quello che stavano vedendo coi loro occhi, gradualmente, penetrò nella coscienza di lui e lei.