L’inizio del combattimento giunse nel momento concordato, per risolvere il complesso contenzioso territoriale. Mesi, anni addirittura, trascorsi dai reciproci capi villaggio a conferire in merito al possesso di un piccolo appezzamento di terra, insignificante per gli standard continentali ma di enorme valore qui, tra i limitati confini dell’atollo corallino di Tarawa, dove risiedeva l’antica discendenza di Tabukaokao. Finché l’acredine residua, per non chiamarlo vero e proprio odio latente, non si trasformò nel seme combattivo di un pretesto. Non che a loro servisse veramente una ragione, per confrontarsi facendo uso di violenza e le armi acuminate frutto di una raffinata tradizione: i giovani guerrieri, riceventi dei segreti marziali del clan. Il gigantesco Betero, a quel punto, fece il suo ingresso nella radura, girando attorno all’alto tronco della sua palma. Dietro la quale, assistito da un gruppo di scudieri, aveva indossato l’armatura simbolo di Nabakai, il leggendario eroe capace di parlare coi granchi. Le spalle coperte da un’impenetrabile pannello di cocco intrecciato, stesso materiale da cui erano ricavate la maniche e calzoni di spessore significativo. Il petto coperto da una pelle di razza porcospino. Sulla testa un copricapo dall’aspetto spaventoso, costruito con il corpo intero del barantauti, pesce palla velenoso degli oceani antistanti. Stretta nella mano, la pesante mazza a forma di tridente, i cui denti si diceva che lui stesso avesse estratto a mani nude dalla bocca del koro, lo squalo mangiatore di pescatori. Un coro d’insulti si levò a quel punto dalle donne del clan Tabiang, mentre il loro campione Ioteba faceva un passo avanti, già abbigliato con un tipo più leggero di panoplia. Tutta realizzata in sennit, resistenti fibre di quell’albero decorate con figure triangolari, oltre ad alcune conchiglie sferoidali appese per decorazione, che tintinnavano rumorosamente con un senso latente d’aspettativa. La parte delle spalle e del capo protetta da un alta barriera legnosa, con una singola fessura per guardare fuori. E le maniche terminanti in un paio di tirapugni, intrecciati con capelli usati per fissarvi un’altra pletora di denti, affilati come pericolosi coltelli. Tutto ciò per onorare, doverosamente, il credo del suo clan consistente nell’affermazione: “Per ogni pugno che ricevo, ne assesto quattro.” Che egli si affrettò a lanciare all’indirizzo del suo rivale, seguito da un disarticolato grido battagliero d’incitazione. Ci fu soltanto il tempo per gettare un ultimo sguardo all’indirizzo della spiaggia, dove alcuni marinai stranieri e preti dall’abbigliamento cupo li guardavano con espressioni miste di rimprovero e spavento. Prima che sassi e rami appuntiti iniziassero a volare da una parte all’altra del campo di battaglia e i due guerrieri, Ettore ed Achille delle oceaniche circostanze, iniziassero a cozzare con la furia ereditata in secoli di tradizioni e orgoglio.

La natura guerrafondaia e cruenta delle genti delle cosiddette isole Gilbertesi fu in effetti nota fin dai primi contatti con la civiltà occidentale, avvenuti solamente tra il XVII e XVIII secolo. Quando in tali territori recentemente trasformati in un protettorato inglese già sussisteva da molti secoli una raffinata cultura collegata al combattimento, per certi versi paragonabile a quella delle arti marziali asiatiche, particolarmente quelle provenienti da Cina e Giappone. Con vere e proprie “scuole” ereditate segretamente, dai depositari di precise tecniche d’offesa e contrattacco, variabili tra pugni, calci, prese e chiaramente, l’utilizzo di una vasta serie di armamenti. Il che solleva un’imprescindibile questione preliminare, relativa a come esattamente il popolo degli I-Kiribati, del tutto privo di risorse minerarie o conoscenze per lavorare i metalli, nonché grandi quantità di legno, corno o tendini animali, potesse costituire gli strumenti materiali necessari ad innalzare il tono della battaglia. Giungendo alla sola possibile risposta che dovessero, necessariamente, provenire dal mare. Il che, come spesso avviene, può essere soltanto definito come il primo capitolo della storia…

antropologia

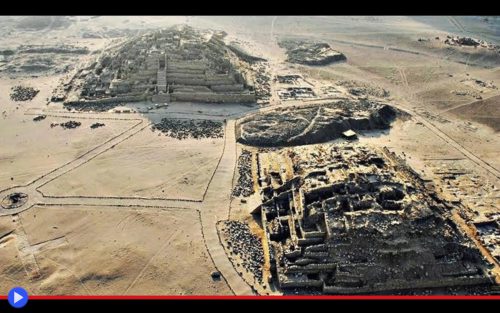

Il poco discusso sito archeologico delle più antiche ed imponenti piramidi americane

Riesce ad essere senz’altro sorprendente, se guardata con il giusto spirito analitico, la maniera in cui le origini del concetto stesso di civiltà risiedano in un punto periferico del senso comune, venendo sollevate o discusse solamente in ambiti specifici o in maniera superficiale ed approssimativa. Soprattutto quando si parla delle tre più celebri zone in cui l’associazione umana portò alle prime collaborazioni plurime e la costruzione di grandi comunità stanziali: l’Egitto con le sue piramidi e maestosi templi; la Mesopotamia con le città di Assur, Uruk e Babilonia; le giade incise e le ossa oracolari di tartaruga della Cina d’epoca neolitica e successiva. Mentre assai meno note risultano essere le principali eredità lasciate dalle genti del Messico ancestrale e la valle dell’Indo, ulteriori due poli d’aggregazione e avanzamento tecnologico della collettività umane. Ma praticamente sconosciuta, in questo novero, risulta essere d’altronde quella che viene spesso definita la sesta (non per importanza o ordinamento cronologico) delle sei culle del progresso, l’odierno Perù circondato dall’alta muraglia delle montagne andine. Il che la dice molto lunga, in merito a quanto variabili possano essere i traguardi perseguiti da un intero popolo, e la maniera in cui non sempre il tipo di risorse e vie d’accesso alla prosperità possano essere immediatamente riconoscibili, strutturalmente conformi e mirate all’ottenimento di evidenti o ben riconoscibili vantaggi per la qualità di vita. Che un qualcosa si trovasse, d’altra parte, nell’arido semi-deserto situato tra la principale catena montuosa sudamericana e l’Oceano Pacifico, a 23 Km dalla costa e 182 dalla città di Lima nella valle del fiume Supe presso l’odierna Caral, era stato ben noto fin dall’anno 1948, per le ricerche dell’archeologo americano e principale ricercatore della civiltà di Nazca, Paul Kosok. Il quale tuttavia in assenza di spettacolari geoglifi, o il tipo di reperti che comunemente ci si aspettava di trovare presso gli antichi siti andini, si limitò a menzionare questa posizione nei suoi studi senza dare inizio ad alcuna procedura estensiva di scavo. Così come avvenne di nuovo nel 1975, ad opera dell’architetto peruviano Carlos Williams, che utilizzò l’esempio di possibile città ancestrale all’interno di una sua famosa trattazione della storia costruttiva nazionale. Il che, di fatto, pareva commisurato alla prevista importanza e distinzione dell’intera zona geografica, semplicemente priva di risorse che potessero sostenere grandi concentrazioni umane, dando luogo a significativi lasciti capaci di massimizzare la nostra conoscenza pregressa degli antichi. Questo almeno finché nel 1994, l’antropologa ed archeologa dell’Università di San Marcos, Ruth Shady, non avrebbe spostato la propria significativa lente indagatrice verso gli sparuti rimasugli e poche pietre tagliate visibili in corrispondenza della superficie. Che sarebbero risultate ben presto del tutto conformi al concetto largamente utilizzato della cima dell’iceberg, rivelando al di sotto una pluralità di strutture in muratura che progressivamente diventavano sempre più grandi, sempre più imponenti. Proprio come ci si aspetterebbe accadere, per l’appunto, alla soluzione architettonica maggiormente rappresentativa del mondo antico, in quanto l’unica possibile per costruire più in alto verso il cielo, nell’assenza di materiali o pilastri di sostegno costruibili secondo le modalità disponibili in epoche successive… Una piramide quindi, o per meglio dire tre di queste dalle dimensioni più impressionanti, circondate da una pletora di altre più piccole, complessi residenziali multi-piano e vere e proprie piazze con anfiteatri, costruiti con la distintiva soluzione di una piazza scavata al di sotto del livello del terreno, e circondata da alte sponde in muratura. Il tutto disseminato in uno spazio approssimativo di 60 ettari, definendo a pieno le caratteristiche di quella che poteva solamente essere stata una possente capitale, o città sacra, di un’intero gruppo di associazione etnica, organizzativa e commerciale. Di quella che lei fu pronta a definire civiltà di Caral, benché gli anglofoni preferirono mantenere la precedente definizione, non del tutto corretta, di Norte Chico. Nessuno poteva aspettarsi ciò che sarebbe tuttavia emerso di lì a poco, tramite le prime analisi al carbonio 14 effettuate su alcuni reperti di stoffa e i legami di corde consumate dal tempo, utilizzati spesso per tenere assieme gli agglomerati di pietre costituenti le opere murarie del centro abitato: una datazione acclarata risalente al 3.500 a.C, ovvero antecedente addirittura alla costruzione delle ben più celebri piramidi nordafricane, tanto celebri da aver generato una quantità spropositata di teorie ed ipotesi extra-terrestri. Mentre nessuno, a memoria d’uomo, si è mai preoccupato di cercare giustificazioni per gli antichi popoli del Perù…

Vanuatu: il canto delle donne che usano l’oceano come strumento musicale

“C’è una cultura guerriera, alle origini della nostra civiltà” Afferma la portavoce del gruppo di cantanti vestite in semplici abiti di foglie di palma, i fiori tra i capelli, i folti capelli ricci che ricadono corti al di sopra delle spalle: “Ma il nostro è un messaggio di speranza, e di pace.” Quindi dopo l’essenziale attimo di silenzio, iniziano all’unisono a percuotere la superficie trasparente della loro vittima designata. L’acqua salmastra da cui emerge cacofonico un frastuono all’apparenza privo di un significato, il quale gradualmente assume un ritmo, e inizia a tratteggiare il fluido mutamento di una melodia: “Cascate e vapori di fuoco / o e a e o e — o e o a e a e / geysher che sgorgano dal vulcano / O e o e, a e o e o e — ooo. La lingua usata è quella della tribù dei Titi, presso l’isola di Motalava, terza più grande dell’arcipelago delle Banks. Per una traduzione che si rende assolutamente necessaria, visto come nel territorio di questa singola provincia esistano, all’ultima stima linguistica, più di 20 idiomi differenti. Ed oltre 100 nell’intera nazione-arcipelago delle Vanuatu, situata in bilico tra il continente d’Oceania e la “coda” finale dell’Indonesia, dove un tempo giunse e si stabilì l’antica cultura perduta del popolo dei Lapita. E in seguito ad eventi e condizioni non del tutto note, nonostante la via dell’approfondimento intrapresa più volte, resta ignoto il motivo di una simile varietà di caratteristiche comunicative ed identità di una popolazione, tra le più diversificate nonostante gli appena 300.000 abitanti, nell’intero novero delle nazioni terrestri, oceaniche o meno. Sin da tempo immemore (che diventa parzialmente tale dopo appena qualche secolo, data l’assenza di tradizioni scritte sull’arcipelago) la gente delle Vanuatu si è perciò servita di un strumento particolare per trasmettere i propri sentimenti oltre i confini del singolo nucleo familiare, tribale o l’intera popolazione del villaggio E quello strumento risulta essere, neanche a dirlo, la musica: con strumenti come grossi idiofoni in legno d’albero e bambù, sonagli legati a polsi e caviglie, rudimentali cordofoni e piccoli flauti e fischietti, ma anche l’attrezzatura più moderna fornita successivamente alla venuta e conseguente colonizzazione religiosa ad opera dei Portoghesi, a partire dal XVII secolo. Eppure non sarebbe affatto esagerato affermare che in questo luogo remoto, come ogni altro, la vera musica venga dal profondo del cuore ed in conseguenza di ciò non necessiti d’altro che una mente pensante, una bocca cantante e l’ambiente stesso in cui si muovono gli esecutori, fornitore di un’ampia gamma possibile di memorabili e conturbanti suoni. Vedi il caso del più grosso e pesante strumento musicale mai concepito, quello che circonda e racchiude ogni singolo territorio abitato della Terra.

Particolarmente diffuso nelle isole settentrionali di Banks, che con i loro appena 8500 abitanti sono state più volte riconfermate essere “il luogo più felice delle Vanuatu” l’antico sistema chiamato Ëtëtung nella lingua Mwerlap dell’isola di Merelava, consiste dunque nel saper trovare un modo per estrarre quel vasto potenziale privo di una forma, ed in qualche modo veicolarlo all’interno dei propri racconti ed esecuzioni di tipologia canora. Attraverso una serie di forme e metodologie che sappiamo per certo essere state codificate e messe per iscritto soltanto negli ultimi 50 anni, a partire da una comprensibile necessità d’istruire le nuove generazioni e rendere riproducibili determinate esecuzioni. Con finalità che potremmo definire economiche e turistiche, almeno quanto finalizzate al mantenimento della più preziosa ed intangibile delle eredità trascorse…

L’eleganza degli scheletri viventi del Benin

Le mani bianche, aguzze, gli occhi cavernosi e neri. Gli arti sottili e affilati. Le costole che protrudono ai lati, per tornare ad abbracciare una serie d’organi che non esiste più. Come potrebbe, da quando il corpo e la pelle si sono del tutto volatilizzati? Ecco, dunque, cosa resta: la parte macabra della struttura, il minerale che sostiene e dava la rigidità. Ma persino un Orisa, lo spirito degli antenati, non può svolgere al meglio le sue mansioni avendo l’aspetto della morte personificata in Terra. Così egli è ricoperto, da capo a piedi, da un costume variopinto. Un velo di perline copre il suo mostruoso volto. Un addetto con la frusta, in abiti soltanto lievemente meno sfolgoranti, lo segue da presso, per assicurarsi che nessuno lo tocchi. Altrimenti, sarebbe punizione capitale per entrambi. Scivolando silenziosamente oltre i confini della piccola città, l’essere non-morto e neanche-vivo si avvicina ad una casa, poi si ferma. Con una voce gracchiante, inizia a richiamare i suoi abitanti. Nessuno comprende le gesta degli Egungun, men che meno le loro parole. Ma le donne si rintanano nei più profondi pertugi dell’abitazione, come vuole l’usanza di Yorubaland. Quindi il vecchio patriarca, spalancando la porta, discende lo scalino sulla soglia. Piegato a causa dell’artrite, ascolta attentamente la disquisizione della strana creatura. Quindi annuisce, offre un obolo al guardiano armato e torna pensierosamente all’interno. Strofinando i piedi, lo strano visitatore si volta e se ne va. Cosa è successo? Quale oscuro segreto ha trasmesso, questa manifestazione sovrannaturale, come avviene ormai da secoli sotto il Sole bruciante dell’Equatore?

C’è un fondamentale fraintendimento, nella concezione universale di questi paesi, per cui qualsiasi luogo che si trovi a sud del Mar Mediterraneo non avrebbe mai contribuito alla cultura universale della società. Questa strana, assurda idea, secondo cui il più antico dei continenti sarebbe una sorta di distesa scarsamente popolata, priva di caratteristiche particolari dal punto di vista delle dinamiche artistiche e sociali. Ovviamente, chi lo pensa è un ignorante. Non in senso metaforico, ma in quello che gli mancano le cognizioni, come del resto a molto di noi, in merito alcune delle usanze, tradizioni religiose e pratiche più straordinarie al mondo. L’Africa è una terra di imperi Imperi sconfinati, difesi dal potere dei guerrieri. Di colori e straordinarie meraviglie. Una landa di terrori e mostri sconvolgenti. Come ogni altro luogo abitato dagli esseri umani, creatori di leggende ed altre storie. Grazie, se vogliamo, proprio all’opera di coloro che sono venuti prima, qui raffigurati dai cultori di una particolare forma di sciamanesimo dell’osso o dell’uomo-osso (ciò vuol dire un tale nome). L’Egun (pl. Egungun) è molto più che un semplice teatrante viaggiatore. Egli è una manifestazione di tuo padre, tuo nonno, il tuo bisnonno, talvolta anche se sono ancora in vita, mediati e interconnessi con le voci corali del Tutto. Che può dirimere questioni, esprimere profezie, comunicare con il mondo dei trapassati. Tra i servizi più importanti resi dai bardatissimi sciamani, quello relativo ai funerali. Quando è l’usanza che la bara del defunto venga accompagnata da una o più di queste figure, che gridi ossessivamente il suo nome. E che il giorno dopo torni a casa di chi l’aveva chiamato, per comunicare gli ultimi messaggi di colui che non risiede più tra i viventi. Un Egun non può mai scoprirsi, né essere scoperto del suo costume. Poiché se fosse possibile riconoscere colui che si trova al suo interno, ne deriverebbe che egli non era uno scheletro animato dal potere degli Orisa. E si trattava, dunque, di un impostore. Tuttavia il processo che gli dona i suoi poteri deve comportare un qualche tipo di trasformazione reversibile, se è vero che nelle abitazioni delle famiglie più abbienti di quest’area geografica, che include anche la Nigeria, possiedono almeno uno o più vestiti da indossare durante i riti sacri. In particolare verso l’inizio di giugno, quando si svolgono i sette giorni della Festa dei Morti. E per le danze del Gẹlẹdẹ, il rito pubblico che celebra le donne e la fertilità. Ma se pure si dice che l’abito non faccia il monaco, sentite a me: esso può certamente fare lo sciamano…