È una fortuna, tutto considerato, che nel progressivo evolversi delle creature animali la natura abbia perseguito forme e proporzioni contenute, riducendo al volgere di ciascuna epoca l’effettiva imponenza delle diversificate tipologie animali. Basta un breve sguardo ad un catalogo delle creature note come Dinosauri, d’altra parte, per indurre nei moderni un senso di disagio e latente inquietudine, al pensiero di un ipotetico uomo primitivo, mai davvero esistito, trasformato in rapido spuntino da tirannosauri, spinosauri, giganotosauri… Eppure il fatto non così frequentemente discusso, nell’insieme dei fattori rilevanti, è che non tutte le specie siano necessariamente diventate piccole al trascorrere dei molti millenni. Vedi per esempio la balenottera azzurra, singolo essere vivente più imponente mai vissuto sulla Terra, oppure il caso all’altro estremo dello spettro del costruttore di colonie eusociali per definizione: la formica. La cui maggiore varietà documentata della Titanomyrma gigantea, grazie al ritrovamento di alcuni fossili nello stato americano del Wyoming, ha dimostrato una grandezza media di 3 cm, aumentati a 5 nel caso delle sue regine. Una misura che potrebbe, d’altra, parte risultare facilmente eguagliata o superata dalle attualmente esistenti Dinoponera delle foreste brasiliane, se soltanto avessero l’inclinazione ad adottare il tipico sistema eusociale della monarchia. Piuttosto che aver costruito, nel corso dei pregressi millenni, una sorta di autocrazia delle più forti, tra lavoratrici distribuite in una gerarchia ben precisa, continuamente sottoposta a revisioni sulla base di feroci scontri tra pretendenti. Il che non può mancare di sottintendere una lunghezza media attorno ai 4 cm, ulteriormente qualificata come terrificante dal possesso di grandi e affilate mandibole, capaci di fare a pezzi la stragrande maggioranza degli insetti. Da cui il soprannome di falsa tocandira (tagliafoglie) per distinguerla dalla tragicamente nota formica proiettile o Paraponera clavata, la cugina tassonomica soprannominata “delle 24 ore” a causa dell’intenso e persistente dolore causato dal suo veleno, incidentalmente ricercato in alcuni terrificanti rituali di passaggio delle popolazioni indigene locali. Laddove la più grande ed impressionante di costoro, detta per l’appunto D. gigantea, è stata dimostrata poter raggiungere agevolmente le 48 ore nell’estendersi della fase acuta della sua puntura, con conseguenze per gli umani come capogiri, difficoltà nei movimenti, sangue nelle feci. Il che non arriva neppure a una frazione della significativa crudeltà mostrata da questi notevoli imenotteri, nei confronti delle appartenenti alla loro stessa specie. Per volere e mano della stessa formica alpha o gamergate (termine proveniente dal greco γάμος + ἐργάτης – lavoratrice sposata) ogni qual volta un’appartenente alla sua stessa comunità dovesse tentare di accoppiarsi con uno dei maschi del suo harem totalmente esclusivo. Occasione a seguito della quale inizierà uno scontro, culminante con il capovolgimento della pretendente sopra cui ella provvederà a imprimere un particolare feromone punitivo, segnale per le consorelle d’iniziare il lungo e laborioso processo di tortura. Giorni, se non settimane, trascorse a morderla, spingerla e tenerla ai margini della colonia, quasi a dimostrazione o sempiterna memoria di cosa comporti tentare di sfidare la dominatrice suprema, in aggiunta alla formale degradazione allo stato di lavoratrice di basso rango. Il che non pare in alcun modo prescindere, d’altra parte, la costante esistenza di almeno una mezza dozzina di sfidanti, definite come ideali ed impietose principesse, sempre pronte a mettere alla prova l’effettiva superiorità della signora. Che un giorno, prima o poi, diventerà troppo anziana per resistergli in qualsiasi efficace maniera…

tassonomia

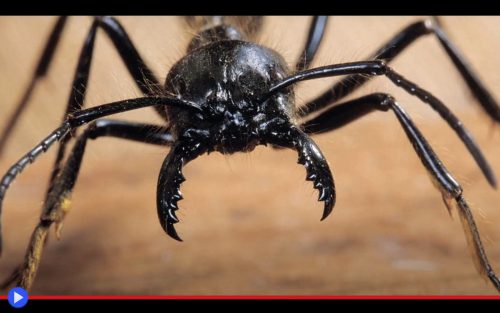

La lunga caccia della falsa vedova, ottuplice nemica di topi e pipistrelli d’Europa

Fu notata dalla nostra stirpe per la prima volta almeno un paio di secoli a questa parte: la strana passione degli umani per i baccelli. Parti pendule di “cose” vegetali, tonde, oblunghe, morbide o coriacee. Particolarmente la… Banana. Oggetti provenienti dalle nostre isole remote, in mezzo ai quali era possibile nascondersi e aspettare quietamente. Di essere portati, come giovani esemplari sottoposti ai capricci del vento, oltre l’Oceano e verso nuovi lidi sorprendentemente accoglienti, dal clima temperato e l’ampia quantità di possibili prede. Mosche, libellule, imenotteri, scarabei e non solo. Poiché a differenza delle isole delle Canarie e di Madeira, creature ben più grandi e succulente all’altro lato di quel viaggio non parevano possedere alcun tipo d’istinto acuito da pregresse generazioni. In merito scaltra metodologia di predazione, e l’infinita fame che caratterizza ed influisce ogni aspetto della nostra quotidianità di piccoli vampiri velenosi. Sta parlando molto chiaramente lo Steatoda nobilis, anche detto il ragno della credenza o “falsa” vedova nera. Per la sua abitudine a tessere piccole ragnatele disordinate nei luoghi secchi e oscuri. Da cui calarsi all’indirizzo di creature di passaggio, totalmente inconsapevoli e disattente. Da intrappolare con i fili ed allo stesso tempo indurgli la paralisi, rendendoli perfette per un pasto equilibrato e non del tutto privo di un sinistro retrogusto vampiresco. Essere notoriamente simile al più temuto ragno d’Europa, la puntinata Latrodectus abituale divoratrice nuziale del suo consorte, di cui riprende il suddetto appellativo in lingua volgare, in forza di una somiglianza che purtroppo va ben oltre la semplice apparenza. Dato il possesso, soprattutto nella femmina più grande ed aggressiva, del potenziale d’inoculazione di un veleno non del tutto privo d’efficacia nel caso degli umani, capace di causare un dolore intenso e in certi casi, infezioni o reazioni allergiche di significativa entità. Il tipo di circostanze tipicamente sufficienti, per animali di siffatta natura, a incrementare il potenziale d’isteria collettiva, con un crescente allarmismo dei media e collettivo timore più o meno giustificato che possa capitare anche a noi. Poiché il ragno è di per se un sinonimo di occulti e atavici timori, almeno in parte giustificati dalle tribolazioni dei nostri antenati fin dal tempo della preistoria. E d’altra parte non ha contribuito a ridimensionare l’ansia, la recente serie di studi scientifici incentrati sull’abitudine precedentemente ignota di questa specie, di catturare e fagocitare esseri dalle dimensioni superiori di anche 10 o 12 volte alle proprie, mediante l’uso della sopra descritta tecnica di agguato opportunista. Un sistema che ha permesso agli studiosi di trovare, in base alle nozioni reperibili su Internet, per la prima volta nel 2018 in Irlanda un esempio di lucertola vivipara (Zootaca v.) tra i fili appiccicosi di uno di questi famelici carnivori, così come nel 2022 si è d’un tratto palesata l’orribile visione di un destino simile toccato a due piccoli chirotteri nel North Shropshire, probabilmente dei Pipistrellus comuni. Ma è stato proprio lo scorso 20 febbraio del 2023 che un articolo sulla rivista scientifica Ecosphere sarebbe stato corredato da una fotografia ancor più preoccupante: di un toporagno appartenente alla specie protetta inglese Sorex minutus, intrappolato nel North Sussex e sollevato fino alla cornice superiore di una finestra. Proprio così: un roditore trasformato nella cena di un ragno. Piuttosto che il contrario…

Oh, pregiato porco degli abissi! Sincretico, stupendo squalo suino!

Nel vasto e largamente sconosciuto mare d’Internet, ogni sorta di bizzarra situazione sembrerebbe aver trovato il modo di verificarsi. Incluso il caso giunto alle sue conseguenze finali, di un individuo forse troppo persuasivo capace di proporre ai suoi seguaci d’investire molte migliaia di dollari in un bizzarro “gioco” a base di NFT, l’equivalente ancora più volatile dei Bitcoin, per incrociare e far venire al mondo ibridi animali digitalizzati, ciascuno univoco e irriproducibile grazie al miracolo criptato della blockchain. Eppur nemmeno a Logan Paul, l’ex-wrestler, pugile, YouTuber, speaker motivazionale accusato di truffa nelle scorse settimane per l’originale iniziativa inconcludente del CryptoZoo, sembra essere venuto in mente d’includere nel suo canale il risultato di un simile singolare esperimento: l’effettiva commistione genetica, per lo meno in apparenza, del patrimonio genetico appartenente a due specie nettamente distinte. Una di terra e l’altra acquatica. La prima erbivora, la seconda di un carnivoro obbligato e spiccatamente predatorio. Il maiale tondeggiante e flaccido; lo squalo ruvido, inflessibile, spigoloso. In un solo termine prestato dalla lingua inglese, rough – grezzo, che è poi l’aggettivo comune utilizzato assieme al nome di categoria per l’intero genere tassonomico degli Oxynotus, compatte creature dei fondali più remoti dell’Oceano Atlantico e non solo, caratterizzate da un volto che ben pochi potrebbero essere inclini a dimenticare anche dopo il più sfuggente e transitorio degli sguardi. Come certamente può essere effettivamente capitato, a molti dei presenti, nella scorsa ed iper-documentata casistica del ritrovamento di un esemplare di O. centrina presso la darsena medicea di Portoferraio sull’Isola d’Elba, per la seconda volta nel settembre del 2021. Il “bizzarro mostriciattolo” o “muppet pinnuto” in grado di spiccare, tra tutti gli articoli di fondo su strane creature naturale, per l’assenza di approfondite trattazioni al di là di qualche dato generico sulle misure o abitudini ecologiche del pesce in questione. Il che non può costituire certamente un mero incidente, quando si considera l’effettiva penuria di studi scientifici sull’argomento, al punto che una breve osservazione scientifica sul campo per qualche decina di minuti nel Mar di Marmara in Turchia, nel 2009 (cit. Hakan Kabasakal) era stata ritenuta degna di essere pubblicata sulla Rivista Pan-Americana delle Scienze Acquatiche. Perché certo, non è facile trovarsi casualmente al cospetto di un pesce che vive normalmente al di sotto dei 50 metri di profondità e fino a un massimo di 660, mentre avviene più frequentemente di pescarlo per errore con le proprie reti a strascico, eventualità certamente meno propedeutica in materia d’approfondimenti e comunque anch’essa relativamente rara, data l’abitudine dei pescatori dell’Europa Occidentale a ributtarlo rapidamente in mare, causa la diffusa credenza che possa in qualche modo costituire una fonte d’influenza negativa sulla propria fortuna. Nonostante l’espressione dell’alieno appaia non del tutto priva di un latente senso di dolcezza e magnanimità, a chiaro beneficio di chiunque o qualunque cosa risulti eccessivamente grande da poter passare per le sue fauci prevedibilmente ricche di affilate piccole zanne. Molto più di quanto possa essere affermato sul tema dei loro più aggressivi cugini…

L’ornato cormorano che costruisce piccoli vulcani sul confine del Polo Sud

Nel primo terzo del XIX secolo si presentò finalmente occasione, durante la navigazione del brigantino britannico Magnet impegnato nella caccia delle foche, di posare l’occhio su una terra emersa precedentemente non segnata su alcun mappa. Questo piccolo arcipelago ancora privo di nome, citato nel diario di bordo del capitano Peter Kemp, era situato a metà strada tra le isole Kerguelen e l’Antartico, potendo costituire effettivamente un importante punto di sosta e rifornimento sulla strada di uno dei nuovi territori di caccia più vasti e redditizi dell’interno meridione terrestre. “L’approdo risulta essere abbastanza semplice” scrisse, “e la posizione delle isole evidente anche al di sotto della linea dell’orizzonte, grazie al sorvolo di un particolare tipo dell’uccello di mare che si è soliti chiamare shag” Seguiva descrizione del volatile in questione, facilmente riconoscibile per una serie di caratteristiche piuttosto distintive: “Bianco e nero, come un pinguino, dell’altezza approssimativa di una settantina di centimetri. Un ciuffo sulla testa, il becco giallo e sopra di esso, due sporgenti sfere di colore arancione, più o meno dove dovrebbero trovarsi le sue narici.” Ciò che l’esperto lupo di mare aveva visto in quel frangente, e come lui avrebbe avuto modo d’incontrare per secondo il collega John Heard ma soltanto a una distanza temporale di oltre due decadi, era la popolazione locale del cosiddetto cormorano dagli occhi blu “imperiale” o Leucocarbo nivalis la cui suddivisione tassonomica risulta ancora oggi tra le più complesse e discusse dell’intero mondo animale. Per la somiglianza notevole con la specie sudamericana L. atriceps, ma anche una vasta serie di volatili inseriti originariamente dal grande ornitologo Charles L. Bonaparte nel genere Phalacrocorax, famiglia dei phalacrocoracidae, prima che un pluri-decennale tentativo di riflettere le linee evolutive lo facesse suddividere ulteriormente in un diverso genere, secondo alcuni quasi monotipico e diviso in un numerose sottospecie indistinte. Sebbene come spesso capiti, la continuativa presa di coscienza della diffusione frammentaria di questi uccelli possa mantenere un valore prezioso, al fine di preservarne le singole popolazioni situate, alternativamente, dalla costa della Patagonia fino a quella che sarebbe diventata per l’appunto, ispirandosi al nome del suo secondo “scopritore”, l’isola di Heard. Tutti accomunati tra le altre cose da uno sguardo niente meno che magnetico, grazie alla colorazione blu cobalto delle loro iridi, probabilmente utilizzate come strumento di seduzione. Nel corso della breve ma sinuosa danza effettuata con il lungo collo, primariamente tra ottobre e novembre di ogni anno, al fine di trovare una compagna all’interno della gremita colonia, con cui fare l’esperienza di costruire il nido e mettere su famiglia. Una dimora necessariamente costruita in terra, per l’assenza di efficienti arbusti a queste latitudini, benché dotata di un prestigio e presupposti abitativi chiaramente superiori alla media di simili uccelli. Essendo la dimostrazione di come gli esseri biologici, talvolta, amino ispirarsi alla geologia terrestre…