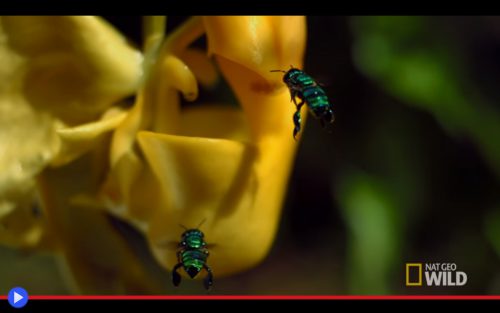

Amore, anelito, il profondo desiderio. Amore, il lampo che riecheggia in un distante temporale. Amore, il rombo dell’acqua che scorre, mentre il fiume straripa e pervade la radura. Amore, il suono. Amore, il tuono. Amore, il complicato marchingegno evolutivo di quest’orchidea, che una volta messa in trappola l’alata innamorata, ne fa un ingranaggio del sistema. Dapprima trattenendola, quindi attaccandogli un Qualcosa sulla schiena: “SCEMO chi legge!” Dove SCEMO vuole dire, stranamente, UTILE, per quanto inconsapevole del proprio ruolo. Soprattutto quando quel qualcuno è un tipico rappresentante della tribù degli Euglossini, particolari api solitarie dal color metallizato che abitano il Centro e Sud America, prive della complessa struttura sociale delle loro cugine a noi più familiari. Ma dotate di un’invidiabile propensione all’impiego di risorse biologiche di provenienza floreale, con lo scopo di rincorrere ed affascinare le potenziali partner per l’accoppiamento. Il primo a notarlo, probabilmente, già lo conoscete: niente meno che Charles Darwin, il quale tuttavia, anche in forza dei limitati strumenti di registrazione e ingrandimento disponibili verso la seconda metà del XIX secolo, sembrò temporaneamente mancare il punto, causa aver pensato, per errore, che le “operaie” color gazzilloro fossero di sesso femminile, il che non spiegava la ragione dei loro strani comportamenti. Finché grazie all’uso della logica, il grande studioso della natura non acquisì la chiave di volta e il nesso fondamentale di una simile questione: che i ronzanti spasimanti inclini a posarsi sul labellum (grande petalo frontale modificato) di alcune particolari specie d’orchidea, erano soliti farlo soprattutto per catturarne coi peli sulle proprie zampe la potente essenza profumata. In un olio prodotto dalla pianta con la doppia finalità di offrirgli soddisfazione, nonché trarre, in un saliente modo, l’ultimo e più positivo dei vantaggi a propria disposizione: un utile passaggio per il polline, in cerca della pianta femmina da inseminare. Ora, le orchidee studiate da Darwin rientravano in larga parte nel genus epifita (“che cresce sul tronco di altre piante”) delle Mormodes, benché esista all’interno della stessa tribù delle Cymbidieae, un’altro insieme di particolari specie, la cui metodologia a tal scopo risulta connotata da un sistema così complesso, da sembrare frutto della fervida fantasia di un autore di fantascienza…

sistemi

Alcuni validi argomenti contro la separazione tra i pesci e il riso

Rosso e verde, rosso in mezzo al verde. Non potremmo affatto crederci, senza averlo visto in prima persona: forme indistinte che si muovono, nel bel mezzo delle ordinatissime piantine. Piccole o medie creature dalle scaglie iridescenti, largamente affini a quelle che ti vendono in sacchetto presso i banchi della fiera. Pesciolini…

Certamente avrete già sentito l’espressione “Ne uccide più la penna” Il che diventa particolarmente importante quando, come anche suggerito in un certo best-seller di fama internazionale, la gente di un popolo ha trasformato le proprie spade in vomeri d’aratro. Letterali o anche figurativi, come quelli idealmente interconnessi alla principale fonte di sostentamento dei popoli della Cina meridionale, dove l’influsso stagionale dei rovesci monsonici renderebbe assai difficile coltivare, con ragionevoli speranze di successo, un qualcosa d’affine ai prototipici campi di grano sottintesi dal biblico Isaia. D’altronde chiunque abbia mai avuto modo di conoscere direttamente l’ambiente tipico di una risaia, ben conosce il tipo di problemi che si accompagnano a questa particolare branca dell’agricoltura: ovvero la presenza di vaste distese d’acqua stagnante, focolai perfetti per lasciar diffondere quel letterale inferno di parassiti, zanzare, insetti più o meno voraci e in ogni caso, nel maggior numero dei casi, potenzialmente nocivi per l’uomo. A meno di voler ricorrere all’uso di pesticidi dunque, una cura molto spesso peggio del male di partenza, e per di più particolarmente onerosa in certi territori ancora in via di sviluppo, l’unica speranza che rimane agli agricoltori senza più risorse sembrerebbe fare affidamento al succitato implemento di scrittura, possibilmente ancora saldamente unito al resto dell’uccello. Ah, l’effetto benefico del popolo dei cieli! Che ogni cosa divora, inclusi vermi, bruchi, larve ed altre antropodi diavolerie. Sarebbe assai difficile, tuttavia, immaginare un volatile insettivoro che non sia anche propenso ad assaggiare, di tanto in tanto, il gusto gradevole di un seme o due. Il che non va per niente bene, quando ciascuno di essi potrebbe corrispondere, a distanza di qualche mese, al principale accompagnamento di un pranzo degli umani. Ed è tutt’altra storia rispetto all’altra punta del tridente animale, di quelle creature che nuotano grazie all’impiego delle pinne. Le quali, pur non figurando nel proverbio di partenza, uccidono anche loro, almeno quanto l’arma simbolo della cavalleria.

Ne parlava la FAO nel video del 2016, dedicato alla premiata GIAHS (Eredità Culturale Agricola d’Importanza Globale) del villaggio di Longxian, contea di Qintian, provincia di Zhejiang. Quest’antica tradizione, risalente a un’epoca di almeno 1.000 anni fa, relativa all’unire l’utile all’utile (nonché dilettevole) ovvero coltivare il riso ed allevare, allo stesso tempo, la carpa commestibile nelle sue più diverse tonalità, un altro importante punto fermo della cucina locale. Attraverso una metodologia capace, per quanto viene sommamente spiegato, di risolvere una vasta serie di problemi potenziali, incrementando in modo esponenziale i presupposti di guadagno di colui che ha ricevuto in gestione quei validi territori…

L’arma segreta dei pescatori di granchi americani

In qualunque modo si scelga di osservare la questione, c’è indubbiamente un certo fascino nel fare un’escursione in mezzo alla natura, attrezzati di tutto punto, foraggiare un qualche tipo di cibo e farne il protagonista principale della propria versione improvvisata di uno splendido picnic. Ciò che tuttavia non ci si aspetterebbe, in merito a una tale situazione, è che nel pentolino sopra il fuoco ci finisca un piatto insolito come gli spaghetti asiatici al granchio gigante, e con questo non intendo certamente “aromatizzati” tramite l’impiego di una qualche polverina, bensì materialmente impreziositi con la carne di quest’animale, uno dei crostacei più grandi, apprezzati ed economicamente rilevanti dell’intero Pacific Northwest americano. Strano, eppur vero? Per una creatura dalla grandezza media di 20 cm e in merito alla quale, generalmente, il mangiatore trae vantaggio dall’opera dei pescatori professionisti, con le loro trappole disposte sul fondale, poi tirate a bordo l’una dopo l’altra secondo un preciso programma iscritto sul calendario. Oppure la versione amatoriale della stessa cosa. Ecco invece, che l’autore video di YouTube noto Fishing Chef, durante una giornata plumbea di metà ottobre, si reca fino agli scogli di una sua località segreta (nessun pescatore può rivelare “tutta” la storia) e getta la sua lenza con il movimento convenzionale della canna di chi cerca trote, salmoni oppure il perciforme che dovesse, per sua sfortuna, essersi trovato a passare di lì; eppure due minuti dopo, sotto l’occhio attento della telecamera, ciò tira fuori da quei flutti è proprio lui, Metacarcinus magister, o Cancer magister che dir si voglia, l’essere il cui nome comune fa riferimento alla cittadina di Dungeness, importante porto e destinazione turistica dello stato settentrionale di Washington, situata esattamente tra Seattle e la metropoli canadese di Vancouver, al di la dell’intricato sistema di canali marini noti come Salish Sea. E la ragione, nonché il metodo di tutto questo, trae l’origine dallo speciale attrezzo situato al termine del filo, che assomiglia vagamente a una gabbietta, del tipo usato anticamente in Cina per tenere le cicale.

Che differenza, con la tipica nassa utilizzata per intrappolare i granchi, oggetto ponderoso a forma di scatola o barile, che una volta posto a sul fondale deve rimanervi letterali ore, o giorni interi! Mentre l’opera di questo artista delle placide escursioni in spiaggia trova l’espressione di una semplice serie di gesti: lancia, aspetta qualche minuto, quindi tira fuori un granchio. Lancia e tira fuori. Ancora, ancora! In una splendida denuncia d’abbondanza, di cui l’eguale, a conti fatti, non sarebbe facile trovare altrove. Assolutamente fantastico: ciò che Internet ci ha chiamato ad osservare, questa volta, è il dispositivo noto negli Stati Uniti come crab loop o crab snare, ovvero la perfetta unione di semplicità, ingegno ed efficienza funzionale. Un qualcosa che può essere acquistato nei negozi specializzati, benché l’usanza caratteristica prevede che sia lo stesso utilizzatore a costruirselo, mediante una serie di gesti tramandati di genitore in figlio. È una tecnica raramente mostrata all’estero, fondamentalmente americana almeno quanto la prototipica ed irrinunciabile apple pie…

Come raddoppiare la durata di una gomma senza camera d’aria

Nella progressiva perdita di un sistema di valori positivo, l’annullamento del concetto di recupero è un’importante passo avanti verso l’autodistruzione sistematica del nostro ambiente di provenienza. Una sola Terra, un solo mucchio di risorse, un formicaio intero che s’impegna nel ridurlo progressivamente al lumicino. E quindi polvere. Per finire con il nulla più totale. Cosa porterà a destinazione il nostro cibo quotidiano, nel futuro non-tanto-lontano, quando l’ultima riserva di petrolio sarà stata risucchiata dall’aspirapolvere che ha nome “società”? Siamo in molti, giustamente, a confidare nell’impiego di fonti rinnovabili, come l’energia solare, eolica o la fusione dell’idrogeno, se mai finalmente sarà costruito il Santo Graal dell’epoca industriale, sollevandoci dal pozzo dell’immobilità incipiente. Ma la realtà è che il prodotto millenario della decomposizione delle piante, lungi da essere soltanto la materia da cui viene tratto il carburante, è una risorsa niente meno che fondamentale nella produzione d’innumerevoli materiali. Tra cui la gomma. Quella usata nella produzione di pneumatici, altrettanto importanti nel campo della logistica moderna, come lo erano state le ruote di carro al tempo delle diligenze, sotto il sole incandescente del Far West. Il riciclo, in quest’ottica, diventa non soltanto un metodo per dare spazio all’attenzione per il prossimo e per la natura. Quanto un’approccio alla letterale sopravvivenza di se stessi o dei propri discendenti nell’immediato dopodomani, ancor prima che il mutamento climatico si occupi delle calotte artiche, rendendo ininfluente qualsivoglia considerazione in merito al comportamento degli umani. Persone che ci provano, con buoni presupposti di guadagno, come i tecnici “altamente specializzati” della Pete’s Tire Barns, azienda del Massachusetts che qualche anno fa ha diffuso online questo intrigante video, relativo alla riparazione di una gomma tutt’altro che normale. Possibile che possa essere proprio questa, la soluzione…

Di sicuro, essere ambientalmente coscienziosi assume il carattere di una vera e propria priorità, quando ciò permette di risparmiare cifre ingenti aumentando, conseguentemente, i propri presupposti di guadagno. Non importa quale sia il campo operativo di appartenenza. Incluso questo, in tale caso preso in considerazione, delle pale sollevatrici senza ruote sterzanti, quelle che in gergo tecnico vengono chiamate skidsteers. Perché letteralmente “slittano” facendo girare i propri pneumatici con il differenziale a ritmi differenti, o addirittura in sensi opposti arrivando a ruotare a 360° sul posto. Con la risultanza di un’agilità e manovrabilità sopraffine, nonché indispensabili quando si opera negli spazi estremamente determinati di un cantiere, situazione elettiva per l’impiego di un simile dispositivo semovente. Almeno, finché l’usura che deriva dall’attrito pressoché costante tra il suolo e il battistrada di una tale configurazione, non costringa l’operatore a fermarsi temporaneamente, in modo che il veicolo possa ricevere un nuovo treno di pneumatici, altrettanto costosi e non per questo del tutto risolutivi. A meno che… Il vicario di Pete in persona, qui impegnato in ciò che gli riesce meglio, viene mostrato nella breve sequenza riassunta per il popolo del web (il video completo dura 25 minuti) all’opera su una gomma Michelin della serie Tweel, facilmente riconoscibile per il suo design airless, ovvero del tutto privo di camera d’aria. Al posto della quale trovano posto una nutrita serie di lamelle in poliuretano flessibile, facenti funzione di un sistema di ammortizzazione precedentemente del tutto ignoto nel campo degli skidsteers. Il fatto che un tale pneumatico abbia normalmente un costo unitario di almeno 1.000 dollari è del tutto incidentale, pur costituendo la ragione per cui il proprietario ha scelto di farlo rigenerare, o ricostruire che dir si voglia, seguendo la direttiva presidenziale in atto negli Stati Uniti dall’anno 2000. Un ottimo pretesto, dal nostro punto di vista, per approfondire l’effettiva serie di gesti e soluzioni necessari a garantire l’ottimo funzionamento della procedura.