È forse una delle più notevoli esperienze di scoperta offerte ai visitatori stranieri, quella d’inoltrarsi nel quartiere commerciale del mercato notturno di Pettah, in prossimità del centro della capitale commerciale e culturale dello Sri Lanka. La gremita Colombo, così chiamata all’epoca dei Portoghesi come traslazione dall’originale termine Kolon thota, succeduta nel suo ruolo amministrativo dall’adiacente Sri Jayawardenepura Kotte nel 1982. Sebbene basti volgere lo sguardo allo skyline dei rispettivi insediamenti, per comprendere dove risieda ancora oggi il polo sincretistico delle diverse religioni nazionali. Allorché inoltrandosi nella scacchiera disegnata tra i siti residenziali, gli uffici multipiano e le vocianti radure del tessuto urbano, ci si trova innanzi d’improvviso ad edifici totalmente iconici che tendono a riassumere il ricco retaggio culturale della società isolana. Luoghi come l’alta chiesa cristiana di Wolvendaal, curiosamente dedicata alla pregressa infestazione di sciacalli nella corrispondente radura (erroneamente definiti wolves in seguito all’arrivo degli Olandesi) o il tempio Hindu di Sri Ponnambalavaneswarar con il suo gopuram monumentale, la trapezoidale porta decorativa rappresentativa dei siti di culto dell’India Meridionale. Mentre per quanto concerne la nutrita collettività dei singalesi fedeli alla tradizione dei Dawudi Bohora, depositari dello sciismo ismailita islamico importato dallo Yemen a partire dal X secolo d.C, non ci sono grossi dubbi su quale possa essere il principale ambiente architettonico di riferimento. Non appena ci s’imbatte nelle cupole appuntite della cosiddetta Moschea Rossa, la cui forma vagamente simile alle riconoscibili “cipolle” della tradizione Musulmana viene coadiuvata da un singolare cromatismo delle linee geometricamente sovrapposte; scelta chiaramente insolita dell’architetto Habibu Lebbe Saibu Lebbe che ne curò il progetto a partire dall’anno 1908, con l’intento esplicito di evocare piuttosto l’immagine di un melograno, frutto citato per tre volte nel Sacro Corano in qualità di simbolo e prezioso dono del Paradiso. Sgargiante presenza situata tra palazzi totalmente privi di ulteriori particolarità latenti, la notevole costruzione, quasi escheriana nella sua complessità inerente, incorpora dunque elementi dell’architettura indo-iranica risalente al XIX secolo, mutuata in modo indiretto dalle creazioni poste in opera durante i lunghi anni coloniali del Raj britannico. Ma essa è soprattutto la fondamentale risultanza, in modo ancor più significativo, di un’interpretazione fortemente personale del bello, quasi naïf nell’inconfondibile spontaneità del proprio autodidatta e misterioso creatore. In modo tale da costituire un faro unico all’interno del tessuto cittadino, nonché una delle attrazioni maggiormente memorabili per chi tenta di conoscere la complessa stratigrafia di Colombo dalle sue caratteristiche tangibili ed i beni culturali immanenti…

architettura

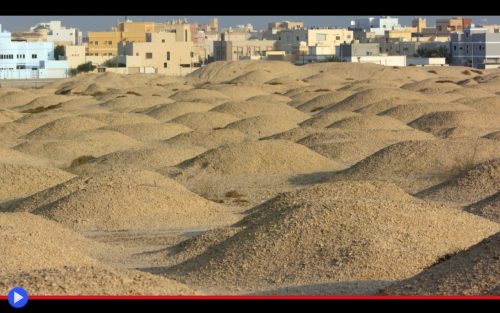

La comprovata semplificazione abitativa del costruire case in mezzo alle vestigia di necropoli millenarie

Nel più antico poema epico dell’umanità, l’eroe e re di Uruk, Gilgamesh sceglie di ribellarsi al più fatale degli eventi quando il suo rivale e amico Enkidu si ammala, come punizione per aver offeso la dea dell’amore Ishtar. Intrapreso dunque un lungo viaggio alla ricerca del segreto della vita eterna, egli giunge fino alla terra mitica di Dilmun, grosso modo corrispondente alle odierne isole di Bahrein e Failaka, ma che alcuni identificano con un’antica landa poi finita sotto il mare, successivamente all’inondazione del Golfo Persico attraverso lo Stretto di Hormuz. Che si creda o meno all’incontro del protagonista con l’immortale Utnapishtim ed al successivo verificarsi di un diluvio universale, ad ogni modo, cosa certa è che un regno dalla grande prosperità esistette in quest’area geografica all’incirca duemila anni prima della nascita di Cristo. Dove la morte non era certo una casistica dimenticata dalla gente, vista l’esistenza di un culto dei morti tra i più sviluppati e universali di qualsiasi civiltà fin qui scoperta del Mondo Antico. Immaginate a tal proposito l’equivalenza della previdenza civile contemporanea applicata ad un’epoca in cui il concetto di medicina pubblica era decisamente preliminare, e la vita media delle persone raramente superava le quattro decadi di età. Al punto da rendere il supremo lascito, un luogo dell’eterno riposo, come l’unica testimonianza visibile della trascorsa vita a vantaggio dei propri figli e nipoti. Non sarebbe stata dunque la città ideale, un luogo in cui chiunque, anche il più umile tra gli uomini, avrebbe ricevuto una tomba in grado di svettare sulle sabbiose alture di un cimitero? Questa una delle possibili motivazioni, tra le altre, in grado d’indurre l’Antico e il Medio Regno di Dilmun verso la creazione di uno dei siti archeologici più notevoli ed estesi dell’intera regione, composto da un gran totale di 11.774 tumuli distribuiti in un lunghissimo arco temporale. E appartenenti ad un’ampia varietà di classi sociali, dai sepolcri più magnifici dedicati ai sovrani fino a quelli di una sola stanza, un tempo appartenuti alle classi più comuni di quest’epoca che ancora riesce a mantenere molti dei suoi segreti. Ma immaginate a questo punto, nel trascorrere dei molti secoli, il progressivo ridursi delle terre emerse ed il corrispondente espandersi degli insediamenti costruiti dall’uomo. Mentre lo spazio a disposizione continuava a ridursi e luoghi come l’adiacente villaggio densamente abitato di A’ali si trasformavano da piccoli insediamenti a cittadine, quindi compatte metropoli dei tempi contemporanei. Forse la popolazione avrebbe potuto mantenere una rispettosa distanza di sicurezza dalle gibbose vestigia del pregresso culto dei defunti, evitando di costruirvi accanto palazzine e strade sopraelevate di scorrimento. Ma a causa di una serie di fattori convergenti, non fu così…

L’immutabile atmosfera della Loira concentrata nel capolavoro abbandonato di Ligny-le-Ribault

Quali meriti ci sono nell’arrivare primi, quali nell’essere gli ultimi di una lunga serie? Nell’aver saputo ereditare, intatta ed invariata, la preziosa tradizione di un particolare modo di fare le cose. Uno stile di vita, un modo di relazionarsi con il territorio e l’architettura. In cui la pesante mano dell’uomo, piuttosto che depositare i suoi mattoni fiducioso nella pari opera del suo vicino, edificava i propri sogni all’interno di una vastità equamente sgombra fatta l’eccezione per viali, parchi e giardini. Così come nel Medioevo succedeva a quei castelli, roccaforti solitarie ed incombenti, concepite per rendere impossibile l’avvicinamento senza dare nell’occhio. Ed ancora successivamente all’Era del Rinascimento, mantenendo un certo stile se anche privo delle originarie logiche, in un luogo ameno e al tempo stesso assai distante da quei difficili conflitti delle terre ai confini. In quel dipartimento della Loiret, a soli 100 Km da Parigi, diventato un polo delle abitazioni nobiliari, concentrate tutte in una stessa zona già molti anni prima della costruzione di Versailles. E che dopo gli anni dell’austerità, causata dalla fine dell’Ancien Régime, sarebbe ritornato tra i più ambìti ad essere del tutto privi di un piano regolatore, ovvero funzionale alla creazione di un proprio conglomerato di mura fiabesche e fantomatici torrioni. La fiaba scritta nella lingua non del tutto universale dell’architettura, figlia di un linguaggio endemico che soprattutto in Francia, allora come adesso, diventava molto più che un mero esercizio di stile. Qui giunse dunque, nell’ultimo terzo del XIX secolo, il ricco consigliere politico e poi sindaco del villaggio adiacente di Ligny-le-Ribault. Il suo nome era Georges Dupré de Saint Maur e l’idea, per niente originale, quella di costruirsi una speciale residenza derivante in via diretta dai più grandi e celebrati castelli lungo il corso della Loira, come Chenonceau, Chambord o Azay-le-Rideau. Con le stesse torri appuntite, i tetti in ardesia nera contrastanti con le pallide mura, la facciata in stile storicista dalle plurime finestre sovrapposte, coadiuvate da un maestoso colonato. Ma il tutto tradotto in una dimensione più compatta e personale, perché sostanzialmente questo doveva essere lo Château de Bon Hotel in base al progetto dei rinomati architetti parigini Clément e Louis Parent: non un luogo di rappresentanza nazionale e tanto meno istituito per l’onore di una grande casata. Bensì il punto focale del sublime desiderio di essere, ancor prima che mostrare. Un sogno abitativo conseguente dalle discendenza di ciò che è stato…

La tripla scala elicoidale dentro il pozzo che conduce alla fortezza sulle Bianche scogliere

Un foro verticale che si apre nel terreno erboso, definito in modo popolare The Bowl, la ciotola. Dove in determinati periodi dell’anno al pubblico è permesso avventurarsi, tramite il possibile sentiero d’accesso di tre adiacenti scalinate dalla forma circolare. Proprio qui, non troppo distante dagli alloggi dei soldati non più esistenti, a loro volta collegati ai profondi scavi ed edifici residui di una delle prime e più notevoli fortificazioni dell’Inghilterra Moderna. Al termine della discesa, dunque, una comune strada cittadina, originariamente territorio d’innumerevoli taverne e cosiddette case di malaffare. Di sicuro, un collegamento tanto diretto e nascosto a sguardi indiscreti tra l’alto castello necessario e il centro esatto di un insediamento portuale non era in genere comune nella pianificazione della difesa di una nazione. Benché nessuno avrebbe potuto negare l’esigenza fortemente percepita che aveva portato alla costruzione delle Western Heights, possenti mura sopra quelle costruite dalla stessa Natura nell’irto tratto di costa doveriano.

La fine del XVIIII secolo fu l’epoca in cui le antiche ostilità tra Francia e Inghilterra, impiegate come punto di partenza per molti ambiziosi e irrealizzati progetti di conquista durante gli anni dell’Ancien Régime. Finalità considerata irrealizzabile per lunghi anni fino al 1779, quando all’apice dei conflitti scaturiti dalla Dichiarazione d’Indipendenza Statunitense una nuova alleanza tra il governo di Luigi XVI diede supportò un’alleanza ritrovata con la Spagna, mirata a costituire una grande flotta che avrebbe dovuto, idealmente, approdare sulla terra emersa di Wight, per poi catturare la base navale di Portsmouth e marciare incontrastati verso la capitale. Fattori contingenti, tra cui difficoltà climatiche nonché lo scoppio di un’epidemia, impedirono il concretizzarsi del progetto. La ritrovata unità nazionale sorta successivamente alla Rivoluzione costituì perciò la base di molti paralleli progetti, mirati a realizzare il concetto meramente teorico di un Impero che potesse estendere i propri confini al di qualche limitata colonia in Africa e nel Nuovo Mondo. Con la nascita della monarchia costituzionale nel 1791 fu steso un ulteriore piano che avrebbe avuto inizio con lo sbarco in Irlanda il quale, ancora una volta, fallì a causa di tempesta inaspettate e mancanza di coordinamento. La ritrovata unità nazionale sorta successivamente alla Rivoluzione, ed ancor più in seguito grazie all’ascesa incontrastata di Napoleone, costituirono perciò la base di molti paralleli progetti, mirati a realizzare finalmente quel concetto meramente teorico di un Impero senza rivali dentro e fuori dai confini europei. Ciò portò al rinnovato “Grande Piano”, largamente noto e discusso da ambo i lati per almeno mezza decade a partire dal 1798, mediante cui i francesi avrebbero attraversato la Manica con un qualche tipo di flottiglia, pallone aerostatico o speciale zattera fortificata, previa potenziale messa in opera di un sofisticato piano di diversione ai danni della flotta inglese. Ciò che i loro acerrimi nemici settentrionali sapevano anche troppo bene, tuttavia, era come per riuscirci essi non avrebbero potuto fare a meno di conquistare il porto di Dover, aggirando o superando in qualche modo un ostacolo paesaggistico di entità tutt’altro che trascurabile: l’eponima, candida scogliera già alla base d’innumerevoli fortificazioni costruite sia in epoca Romana che nei tempi del Medioevo. E fu qui, in maniera pienamente condivisibile, che all’ufficiale degli Ingegneri di sua Maestà, William Twiss, venne dato l’incarico di costruire il complesso destinato a ricevere, ancora una volta, il leggendario soprannome di chiave d’accesso per la sacra terra di Albione…