È abbastanza ragionevole nella maggior parte dei casi, riuscire a riconoscere se non proprio l’animale, almeno l’area biologica di appartenenza di eventuali creature ritrovate durante gli scavi di preparazione di un cantiere, così come possiamo immaginare essersi aspettato di fare l’operaio cambogiano Lim Khyhong verso la fine dello scorso gennaio. Quando successivamente all’opera preparatoria della ruspa, si trovò al cospetto di qualcosa che molto difficilmente avrebbe potuto prevedere d’incontrare nel corso della sua tranquilla esistenza: tondo come un disco, grande come il suo palmo, gonfio come un palloncino, l’animale gracidante che sembrava avere la forma approssimativa di un rettile rimasto privo, per qualche bizzarra ragione, del guscio normalmente facente parte del suo bizzarro corpo. Completato da tozze zampe tridattili e uno sguardo… Uno sguardo che potremmo definire nettamente scocciato per essere stato preso in mano, in forza delle palpebre semi-abbassate, la bocca larga e rivolta all’ingiù ed il labro inferiore sporgente in avanti, quasi nell’accenno di una comica espressione imbronciata. Dando inizio a una legittima stagione del dubbio che avrebbe potuto estendersi anche per parecchi minuti ed ore, non fosse stato grazie allo spunto d’identificazione offerto all’improvviso dall’iniziativa canora del piccolo abitante, che dinnanzi al concentrato sguardo dei colleghi (come resistere a una tale distrazione?) scelse di mettersi soavemente a gracidare, con un suono che potremmo azzardarci a traslitterare come 呱呱, 呱呱 (guagua-guagua). Combinazione di fonemi ripetuti che chiunque, semplicemente chiunque risulta in genere capace d’identificare presso queste terre, dove si attribuisce senza esitazioni alla diffusa rana ungok o “del collo di bottiglia” come viene chiamata per la forma appuntita del suo muso, perfezionato dalla natura al fine di nutrirsi di formiche ed altri piccoli insetti che camminano nella profondità delle notti senza luna. Poiché nella maggior parte del tempo e fino alla stagione delle piogge e conseguenti accoppiamenti, l’animale in questione è solito vivere per l’appunto sotto terra, dove scava delle buche ben protette ove nascondersi e restare ben lontano da occhi indiscreti. Benché nel caso in cui una simile strategia dovesse rivelarsi inefficace, può fare ricorso anche a una diversa strategia d’autodifesa, che nelle fotografie diventate celebri all’inizio di quest’anno vendiamo attiva in tutta la sua spettacolare magnificenza: la rana, infatti, può riuscire ad aspirare copiose quantità d’aria e trattenere a lungo il fiato. Finché il suo intero corpo, piuttosto che i soli polmoni, si riempia di quella miscela di gas ossigenati valida a conferirgli VOLUME, ed in conseguenza di ciò, un’impressionante PRESENZA.

Ora, ciò è tutt’altro che raro nelle circostanze tipiche di questo territorio nazionale, soprattutto presso le regioni dell’entroterra dal clima relativamente più secco dove l’incontro soprattutto gastronomico con la specie chiamata scientificamente Glyphoglossus molossus risulta essere piuttosto frequente. Eppure c’era qualcosa, nell’ultima protagonista di una simile serie di memi o memes Internettiani, che sembrava renderla speciale nella sua diffusa e vagheggiante genia. Forse le proporzioni particolarmente “tonde” o magari il colorito grigiastro piuttosto che verde con occasionali macchie gialle, in questo caso nascosto da un sottile strato di terriccio che si era dimostrato in grado di aderire alla superficie porosa della sua pelle. Almeno finché una voce chiarificatrice, dagli abissi internazionali del vasto Web, non è sorta per fornire ottimi propositi d’identificazione…

difesa

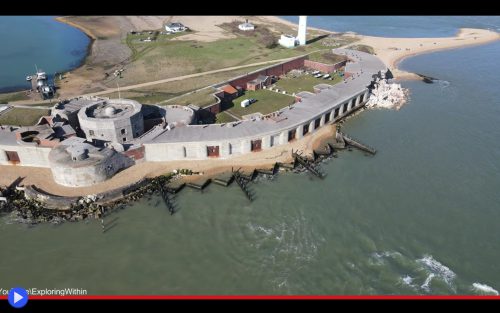

2021: un crollo improvviso minaccia il forte marittimo di Enrico VIII

Una scena particolarmente spiacevole quella che si sarebbe presentata di fronte agli occhi dei primi visitatori della giornata, durante cui sarebbe sopraggiunta l’inevitabile chiusura dell’edificio, le guide dell’associazione Amici del Castello di Hurst e gli addetti della commissione British Heritage, incaricati di ispezionare lo stato dei fatti successivamente alla lunga tempesta verificatosi nel corso della notte dello scorso 26 febbraio 2021. Il giorno in cui l’antico edificio, capace di resistere alle mire espansionistiche di Francia e Sacro Romano Impero, le guerre rivoluzionaria e napoleonica, nonché i grandi conflitti mondiali del ‘900, si era infine arreso al più inesorabile degli avversari: il semplice trascorrere del tempo, coadiuvato dai corsi e ricorsi delle maree, pioggia, neve e grandi ondate, capaci di erodere un poco alla volta la stessa terra e ghiaia sopra cui poggiano le sue fondamenta risalenti al Rinascimento. Nient’altro che quel Hurst Spit, striscia a forma di mezzaluna dalle origini naturali ma collocata strategicamente all’ingresso della grande insenatura nota come Soylent posta a ridosso dell’isola di Wight, che avrebbe potuto concedere a un’ipotetica forza di spedizione navale un passaggio privo di ostacoli fino alle importanti città portuali di Portsmouth e Southampton. Stiamo parlando, in altri termini, di una delle principali porte dell’Inghilterra meridionale, ponendo le basi della costruzione di un bastione destinato a sorgere, tra tutte le epoche possibili, durante il regno di un sovrano dalla vita familiare particolarmente turbolenta.

Era dunque il 23 maggio del 1533 quando il re Enrico VIII d’Inghilterra ottenne dall’arcivescovo di Canterbury l’annullamento del suo matrimonio con Caterina d’Aragona, che si era dimostrata incapace di concedergli un figlio maschio, scatenando una serie di eventi che avrebbero portato al più grande scisma religioso della sua epoca, non prima di mettere l’intero paese diplomaticamente sotto assedio. Non ci volle molto infatti perché Carlo V, nipote dell’ex-regina, cogliesse l’occasione per inviare una serie di minacce all’indirizzo delle isole settentrionali, cogliendo anche l’occasione per allearsi con l’antico nemico francese in preparazione di un’imminente possibile invasione. Nel 1539 quindi il re Tudor, che si era nel frattempo già risposato altre due volte, proclamò un editto utile come deterrente di guerra, chiamato device (strumento) per la fortificazione del Soylent mediante la costruzione di quattro fortezze: Calshot, Cowes Est ed Ovest e al centro di tutto questo, la possente batteria difensiva di Hurst, destinata a raggiungere il completamento dopo tre anni di lavoro nel 1544. Il cosiddetto “castello” aveva tuttavia un’aspetto sensibilmente diverso nel XVI secolo rispetto a quello dei nostri giorni, presentandosi come poco più di una bassa e larga torre, con tre bastioni attorno e 26 pezzi d’artiglieria di varie dimensioni, tra cui saker, culverine, semi-cannoni e bocche di fuoco navali. Il forte si rivelò prevedibilmente molto costoso da gestire, con un capitano, il suo vice, 12 artiglieri, 9 soldati ed un addetto al trasporto delle munizioni, diventando inoltre superfluo alla stipula di una pace duratura con la Francia nel 1558, dando inizio al più lungo periodo di pace tra le due nazioni a memoria d’uomo. Iniziò, quindi, il lungo periodo di declino inframezzato da restauri ed ampliamenti, in questo luogo che la storia semplicemente non poteva accettare di lasciare al suo destino…

Kizkalesi, castello che fluttua oltre i confini del Mediterraneo d’Oriente

Sorge dalle acque, gemma d’Oriente, massiccio complesso di torri ineguali, in mezzo agli scogli coperti di aguzze propaggini e ricci di mare. Laddove un tempo l’armata guardia cittadina controllava l’ingresso delle navi al porto, scegliendo chi avesse il diritto di fare affari coi ricchi mercanti della Turchia meridionale. Ma il tempo non ti è stato amico, edificio carico del peso stesso della Storia. Ed oggi, attrazione turistica di un certo tenore, resti per lo più disadorno e privo di significative iniziative di restauro. Benché la speranza, come si dice, sia l’ultima ad essere tirata via dal moto ricorsivo delle onde marine…

Ciò che spesso accomuna le fortezze associate alla tipica leggenda incentrata su “La figlia imprigionata di un re” è una storia sufficientemente problematica, o tormentata, da motivare la ricerca di un’origine alternativa utile a sviare i più timidi tentativi d’approfondire la storia. Fu senz’altro preferibile, del resto, ai tempi del regno Armeno di Cilicia, affermare che il cosiddetto Castello della Fanciulla (letteralmente in lingua turca: Kiz Kalesi) fosse stato costruito da un indefinito sovrano, al fine di proteggere la principessa dal morso profetizzato di un letale serpente, piuttosto che attribuirne le mura al probabile costruttore l’ammiraglio Eustathios Kymineianos, incaricato di fortificare la città di Corycus agli albori della sanguinosa prima crociata, combattuta sulle vicine terre del Levante. Ciò che qui venne posto in essere dunque, su ordine dello stesso imperatore bizantino Alessio I Comneno, fu un sistema di mura considerato inespugnabile, composto da due complessi originariamente collegati tra loro: la cittadella in corrispondenza della costa e collegata ad essa, attraverso un istmo artificiale oggi non più esistente ma di cui resta una propaggine monca simile a un molo, il notevole edificio isolano che oggi da il nome alla città. Ma Kizkalesi, contrariamente alla tipica rocca delle fiabe, non svetta alta tra le nubi oltre un bosco di rovi e un profondo fossato; trovandosi, piuttosto, a coprire totalmente i 15.000 metri quadri di un isolotto precedentemente usato come base operativa dei pirati (ne parlava già nel I secolo a.C. lo storico Strabone di Amasea) così trasformato nel più perfetto e inaccessibile dei forti portuali, esplosivo potenziale nido d’arcieri, catapulte ed in seguito, cannoni ed altri simili pezzi d’artiglieria. Dell’effettiva storia bellica di questo luogo, in effetti, le cronache non ci dicono molto, benché diverse battaglie siano immaginabili nel corso della sua storia, data la frequenza con cui esso, assieme all’intera città di Corycus, passò attraverso il dominio di diverse potenze del Medioevo e Rinascimento, ogni qual volta trovando modifiche o rovina per abbandono del suo progetto originale. A cominciare dal Re Leone I d’Armenia, che presso questo importante centro portuale scelse di farsi incoronare nel 1198, dopo che il suo popolo era stato costretto ad emigrare in forza delle conquiste dell’Impero Selgiuchide dei Turchi Oghuz. Ma i cui successori circondati dai Mamelucchi in armi furono costretti, non senza rammarico, a chiedere il supporto di del re crociato Pietro I di Lusignano nel 1360, sovrano “titolare” dell’isola di Cipro e Gerusalemme, disposto a scacciare i musulmani dalla città a patto di poterne assumerne rapidamente il controllo. Segue un periodo, attraverso ed oltre il XIV secolo, in cui Corycus e i suoi due castelli cambiano più volte di mano…

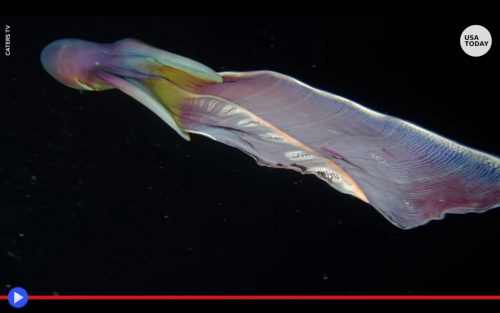

L’irritante segreto dei polpi dal cangiante mantello

Fluido fulmine attraverso epoche indistinte, il cosmopavone era solito fuggire attraverso le pieghe dello spazio e del tempo, occultando la propria presenza grazie alla capacità di trasformarsi negli oggetti posseduti da importanti personaggi della storia umana: la spada di Alessandro Magno, la corona di Carlo Magno, il pennello di Van Gogh… Almeno fino a che i guerrieri del distante Calendar, nel tentativo di proteggerlo, combattevano robotiche battaglie contro gli ostinati usurpatori di quel regno, fermamente intenzionati a catturarlo. Ed è allora che sorgendo sullo sfondo, al termine di ciascun episodio, l’immaginifica analogia contemporanea del concetto di “fenice” aveva modo di sollevarsi in volo, lasciando dietro a se una scia multicolore non dissimile dall’aurora boreale. Ma che cosa sarebbe successo se una simile creatura, proveniente dal mondo dei cartoni animati, fosse finita per errore negli oceani tangibili di questa Terra? Per affondare, irrimediabilmente, presso le coste temperate di Romblon, provincia arcipelagica delle Filippine… Certamente, lungi dal perdersi d’animo, la presenza eccezionale avrebbe trasformato le sue piume. Per passare dalle ali verso quell’ottuplice sistema di tentacoli, che da sempre ha caratterizzato le creature acquatiche capaci di un qualsiasi trasformismo, sia cromatico che comportamentale, al fine di mangiare o per proteggersi dai predatori. Diventando un polpo o se vogliamo essere ambiziosi nella nostra ipotesi, perché non l’appartenente femminile al genere Tremoctopus, cosmopolita essere d’alto mare lungo circa due metri e dalle plurime, nonché intriganti strategie d’autodifesa!

Strano e surreale risulta essere, del resto, il caso di una classe di creature che pur graziando con la propria maestosa esistenza molti mari ed Oceani, tra cui l’Atlantico, il Pacifico, l’Indiano e addirittura il nostro Mediterraneo, risulta pressoché sconosciuta in funzione della sua rarità e il contesto d’appartenenza, convenzionalmente assai lontano dalle coste. Il che ne ha fatto attraverso i secoli, più che altro, una cattura occasionale delle reti a strascico, capace di lasciare senza fiato i pescatori. Ma è soltanto quando si riceve l’opportunità di vederne una, o come in questo caso due, del tutto libere nel proprio ambiente, che si può apprezzare a pieno la straordinaria capacità creativa dei processi naturali dell’evoluzione, capace di creare in simili frangenti una presenza che sembra al tempo stesso aliena, nonché perfettamente logica nel suo contesto di appartenenza: le profondità d’altura. Dove, come possiamo facilmente immaginare, mancano del tutto rocce, alghe o altre caratteristiche del paesaggio, capaci di fornire metodi per mascherare la propria sagoma, mediante il classico impiego del mimetismo. Poco importa, dopo tutto. A chi, come costoro, possiede oltre al dono della dissimulazione l’immunità verso un particolare tipo di arma, e non ha paura di sottrarla al potenziale nemico, per usarla quindi contro tutti coloro che minacciano la propria continuativa esistenza…