Durante la guerra anglo-americana del 1812 i capitani britannici impararono a temere, in modo particolare, uno scafo proveniente da quelle alcuni continuavano a considerare le colonie del Nuovo Mondo. Una fregata pesante da tre alberi il cui nome alludeva, non senza un marcato patriottismo, al documento legale all’origine di una nazione: USS Constitution, coi suoi 52 cannoni disposti efficientemente su tre dei quattro ponti adeguatamente corazzati. E costruiti a partire dal nucleo interno della nave, in un tipo di materiale che nessuno mai, in Europa, aveva conosciuto prima di quel momento: un legno dorato e resistente, perfettamente impermeabile, resistente ai parassiti. Forse il vero tesoro della terra in cui, secoli prima, ci si era affannati alla ricerca della mitica El Dorado. Costituente la forma tangibile, perfettamente apprezzabile dai costruttori di navi, del leccio meridionale o Quercus virginiana, così classificata a partire dal XVIII secolo per l’opera del botanico londinese, Philip Miller. Che aveva conosciuto durante i suoi viaggi la pianta in questione, essendo quest’ultima marcatamente incapace di crescere fuori da condizioni climatiche sufficientemente propizie, prive di rigidi inverni o improvvise quanto imprevedibili gelate. Questo perché il suo nome alternativo, live oak o “quercia viva” allude effettivamente alla prerogativa di essere (quasi) sempreverde ovvero perdere le foglie soltanto per una settimana ogni anno, poco prima che emergano quelle nuove al principio della primavera. Il che non dovrebbe lasciar presumere le caratteristiche di una pianta fragile o vulnerabile agli elementi, bensì perfettamente adattata ai propri effettivi territori di provenienza. Giacché ogni leccio, al raggiungimento di un’elevazione sufficiente, inizia immediatamente ad infiggere nel terreno una possente radice centrale o fittone, talmente profonda da risultare invulnerabile a qualsiasi tentativo di capovolgimento. Così che durante l’abbattersi dell’uragano Katrina su New Orleans, praticamente ogni singolo albero incluse le querce di altre specie furono letteralmente spazzate via dal vento. Ma NON le Q. virginiana, offrendo alla popolazione colpita un esempio ispiratore di resilienza. Ben poca consolazione, è facile immaginarlo. Eppure alberi come questi, magnifici ed imponenti, sembrano incarnare in qualche modo alcune delle virtù maggiormente utili all’umanità nelle sue tribolazioni passate, presenti e future. Non che sia facile superare, di fronte a simili presenze, una prima sensazione d’istintiva paura e diffidenza. Per il modo in cui tali lecci si diramano a pochi metri da terra, con una disposizione dei rami trasversali che tendono ad allargarsi piuttosto che crescere verticalmente, ricoperti da piante epifite come le lunghe barbe della Tillandsia o muschio spagnolo. Giungendo così a ricordare, da un punto di vista istintivo, le plurime braccia di una misteriosa creatura, fuoriuscita all’improvviso dalle profonde viscere del mondo…

bosco

La palma senza ombra che fruttifica tra intercapedini del sottosuolo

Scienziato giunto da lontano che cammina, lo sguardo concentrato, tra la tremula penombra dell’entroterra malese. Sull’isola internazionalmente suddivisa del Borneo, i cui nativi anticamente non avevano particolari preconcetti in materia di confini politici arbitrari. E questo vale, parimenti, per l’eccezionale varietà di piante ed animali che la popolano, rendendola uno degli hotspot biologici di maggior calibro nell’intero vasto quanto eterogeneo catalogo del mondo. Così egli compie un passo, si ferma, annota i nomi delle specie nel taccuino della propria mente. Ma non sosta più del necessario su alcun dato, quasi come stesse in realtà cercando qualcosa di altamente specifico. Una singola e importante perla, in mezzo alla tempesta di possibili spunti d’approfondimento; la scintilla verde in mezzo al mare d’erba. Il tenue lucore cosmico tra galassie ancora prive di un nome. Una pausa, una rapida battuta, l’eureka pronunciato silenziosamente. Ecce herba o per meglio dire in termini latini, arbor! Giacché vicino al piede destro, in quell’estate fatidica del 2023, figura una corona di piccole foglie striate. non proprio un tenero virgulto, a dire il vero, bensì l’arbusto totalmente adulto di un particolare tipo di eminenza. Quella che l’ispiratore accademico di una simile ricerca, già sul finire degli anni ’90, aveva già incontrato ed identificato su suggerimento dei nativi, come Pinang Tanah, Pinang Pipit, Muring Pelandok, Tudong Pelandok. Tutti appellativi nelle lingue tribali del Sarawak e zone limitrofe, parimenti usati per il succoso frutto rosso commestibile che campeggia sotto il cappotto di foglie cadute al suolo. Assieme al resto delle strutture vegetali di qualcosa che a nessuno, in condizioni normali, potrebbe mai capitare di vedere per intero. Poiché si tratta della sola ed unica palma incline a crescere e riprodursi… Nel sottosuolo.

Colui a cui stiamo facendo riferimento al passato è dunque il naturalista locale Paul P. K. Chai, mentre l’odierno collega in corso attualizzato d’esplorazione un membro qualsiasi del corpo di spedizione organizzato dai giardini botanici britannici degli orti di Kew, al fine di dirimere uno degli enigmi maggiormente persistenti nel settore di studio dell’universo vegetale. La possibilità più volte paventata, ed infine confermata a pieno titolo, dell’esistenza di quella che la nomenclatura binomiale latina avrebbe visto identificata come Pinanga Subterranea. Ancora e sotto molti punti di vista, l’ultima erede di una linea evolutiva rispondente ad esigenze di sopravvivenza non del tutto chiare…

L’insolita saggezza suina e la capigliatura di un cinghiale steampunk

Chi non ha mai ponderato, nei trascorsi delle proprie scampagnate crepuscolari, l’assoluta utilità ecologica dei suini? Gremite famigliole irsute, grufolanti nella propria intima soddisfazione, che mangiando i frutti della terra propagano la diffusione dei preziosi semi contenuti all’interno. Che grufolando tra gli strati del suolo compatto, permettono all’ossigeno di penetrare le dimore dei lombrichi. E scavando tane per i propri piccoli, ne avallano l’impiego successivo ad opera di numerosi altri abitanti della foresta. Già, i cinghiali: occupanti di uno spazio ecologico precisamente definito, in grado di rispondere a esigenze di notevole respiro. È soltanto a causa di specifici fattori esterni, che la loro presenza tende a diventare problematica. Sto parlando, molto chiaramente, della convivenza a stretto contatto con l’uomo. Il che diventa problematico, per molteplici e condivisibili ragioni, nel momento stesso in cui l’intera popolazione di una specie a rischio presenti il proprio territorio endemico entro lo spazio relativamente ristretto di un arcipelago densamente popolato. Ed occupato da strutture agricole ed urbane di diversa in una percentuale preponderante del suo totale. Peccato proprio ciò sia il caso, per l’appunto, del Sus cebifrons o cinghiale dalle verruche delle Visaya (Cebu, Negros, Panay, Masbate, Guimaras e Siquijor) un gruppo di terre emerse situate nella parte mediana delle Filippine, dove il ruolo e l’aspetto dei maiali selvatici, chiamati localmente biggal, si è da sempre dimostrato particolarmente interessante; con la loro corporatura massiccia, la maschera bianca sul muso ricoperto da preminenze carnose protettive e il ciuffo preminente sopra il capo, in tutto e per tutto simile a un faux mohawk. Quando non ricade con palese senso dello stile da una parte della testa, ricordando un cantante britannico degli albori del genere Pop. Uno che sia stato trasportato, d’altra parte, nel contesto totalmente nuovo di un ambiente dove la musica è secondaria. Mentre conta, più di qualsiasi altra cosa, la capacità di aggregazione e soluzione di problemi quotidiani dal variabile livello di complessità.

Costituendo dunque una delle poche specie di suini caratterizzati da uno stato critico di conservazione, questo essere dall’aspetto affascinante è giunto a costituire oggi un raro pretesto utile ad approfondire il comportamento e l’organizzazione sociale di una simile categoria di creature, al tempo stesso possibili prede e dominatori strategici del proprio frondoso ambiente. Permettendo di acquisire cognizioni in merito alla loro intelligenza che sarebbero risultate, fino a poco tempo fa, impossibili da immaginare…

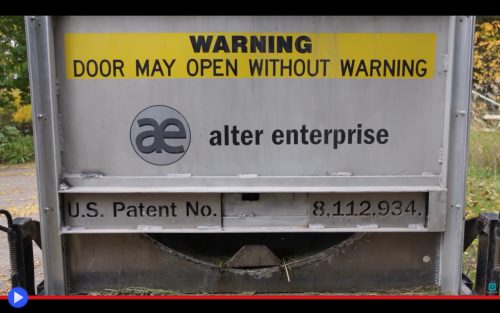

Il paradosso a serramanico dell’orso imprigionato nel contenitore

Metallico bagliore in mezzo ai rami, oggetto fuori dal contesto in mezzo agli alberi della foresta. Dicitura in un riquadro giallo: “Attenzione: la porta può aprirsi senza alcun preavviso.” Ma si tratta di una contraddizione in termini, giusto? Se mi stai avvisando che la porta può aprirsi, tale condizione non potrà in effetti cogliermi del tutto impreparato. Fatta eccezione per quello che potrebbe accadere, poco dopo. Qualora soffermandomi per qualche attimo, impiegando il cellulare, dovessi ritrovarmi ad inserire su Google il marchio Alter Enterprise seguito dal preciso numero di quel brevetto, anch’essi riportati sul metallico implemento tubolare. Per trovarmi innanzi alla definizione chiarificatrice di ABT: Automatic BEAR trap. Come a dire orso, orso delle circostanze sfortunate, orso che quando vorrà esprimere il proprio fastidio nei confronti dell’umanità, per via di eventi appena giunti ad un catartico coronamento, sarà meglio che si trovi nelle condizioni di assoluta solitudine. Piuttosto che a quattrocchi con… Escursionisti eccessivamente curiosi. Una serie di pensieri simili attraversano le mie sinapsi, così come il suono del motore che solleva lentamente il portellone della scatola dei misteri. Che in maniera totalmente prevedibile, vede aprirsi e fuoriuscire l’animale all’interno. Veloce come un fulmine, altrettanto arrabbiato.

Eravamo così concentrati sul fatto che potevamo, da non arrivare a chiederci se veramente fosse il caso di FARLO: così anno dopo anno, una generazione di seguito all’altra, abbiamo continuato a espandere i nostri interessi fino ai territori del caro vecchio plantigrado peloso dalla stazza di fino a tre quintali e mezzo. Per poi farci spazio eliminando gli esemplari “in eccesso” catturandoli e spostandoli altrove, senza nessun tipo di considerazione per la contingenza che immancabilmente ne sarebbe derivata. Per cui tolti tutti gli orsi presi con le tagliole, le carcasse elettrificate, le corde appese agli alberi, quelli rimasti sarebbero stati i più scaltri e intelligenti, ovvero attenti ai minimi dettagli delle circostanze avverse poste in essere dall’uomo. Così l’idea del tipo di apparato noto come “trappola culvert” (a forma di tubo) in cui l’animale viene indotto a entrare tramite l’impiego di un’esca. Agguantata la quale, sul fondo del pertugio eponimo, la porta d’ingresso scatterà in maniera sufficientemente rapida da non costituire un rischio per l’incolumità dell’animale. Tanto che un tale soluzione viene definita “benevola” o “umanitaria” proprio perché permette di tenere in vita la sua vittima, mentre la si sposta tramite l’impiego di un rimorchio automobilistico nel nuovo luogo che dovrà ricevere l’incombenza non sempre semplicissima di ospitarla. Ma il problema di qualsiasi trappola per animali è che una volta che raggiunge l’obiettivo per cui è stata posta in essere, il responsabile dovrà passare fisicamente a controllarla almeno una volta al giorno. O nei casi di località particolarmente remote, anche in periodi ancor maggiori di così. Durante i quali l’essere all’interno potrebbe ferirsi, surriscaldarsi o subire una condizione di stress eccessivo. Da qui l’idea ingegnosa della Alter, azienda di Missoula nello stato largamente rurale del Montana…