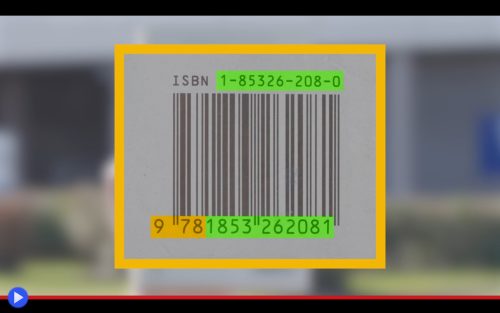

Una volta arrampicatosi oltre il confine nazionale numero 940, il drago camaleonte assunse la tonalità delle montagne verdeggianti, le sue scaglie e gli affilati artigli all’improvviso ricoperte da un sottile strato di candida neve. “Ottimo lavoro, Fafnir, hai perfettamente catturato la tonalità della Nuova Zelanda. Non come quando attorno al 600, avevi scelto l’arancione della sabbia del deserto, nel tentativo di mimetizzarti in Angola. Certi paesaggi hanno varietà e rifiutano l’applicazione di stereotipi…” RAWWR, rispose la creatura del tutto priva di ali, con le corna aerodinamiche e la coda tesa indietro per accelerare la sua corsa verso il termine dell’Atlante-Dizionario compilato dai trascorsi esploratori del misterioso pianeta Teh-Ra. Ora il picco conico dell’elegante stratovulcano Taranaki si profilava alla loro destra, mentre la di sotto scorrevano veloci le comunità costiere di Manaia, Pihama ed Opunake, valide testimonianze per il gusto eccezionale dei polinesiani in materia di toponimi musicalmente coordinati. Quando già un cartello all’orizzonte sopra il passo dell’Oceano dichiarava 951 – Ufficio Globale. “Devia, Fafnir. Quello non ci interessa. Trattasi soltanto di una mera tasca dimensionale, una funzione logica del Catalogo Consequenziale dei Continuativi Luoghi Perpendicolari. Guarda lì! Già scorgo 955 – Malesia. E poco più avanti, la Cina. Le loro tradizioni sono interessanti. Sei pronto ad eseguire la tua miglior guisa di un serpentiforme dominatore del Mito?” RAAWR, rispose il drago, che al momento stava scivolando tra le onde a gran velocità, usando il dorso lucido come fosse una comune tavola da surf. Ma la deviazione stava minacciando di portarlo fuori rotta. Oh, dannazione… Poco male. Avremmo sconfinato tra il 978 ed il 979. “Va bene, non preoccuparti amico mio, lascia che controlli l’Atlante. Gli uomini di Teh-Ra chiamano quel posto… Bookland? Mai sentito prima. Lascerò che questa volta sia tu a scegliere il camuffam…” Non avendo neanche avuto il tempo di completare la frase, l’Esploratore percepì una strana vibrazione nella sua cavalcatura. Che d’un tratto, accorciandosi in maniera esponenziale, assunse una forma tondeggiante e piena d’aria che lo vide trasferito in un’apposita cesta di vimini di sottostante. Il drago multidimensionale aveva assunto l’aspetto perfettamente riconoscibile di una mongolfiera. “80 giorni, 80 gironi” ripeteva con un tono debolmente telepatico, venendo trasportato da un potente vento trasversale. “Dobbiamo perdere quota, torna al livello del terreno se ci riesci.” Disse allora l’umanoide che era stato un cavaliere, ben sapendo tuttavia che in questa specifica nazione, le regole che aveva conosciuto non potevano applicarsi allo stesso modo. Ora a pochi metri dalla superficie delle acque, il drago-mongolfiera si bagnò con l’acqua salmastra, iniziando nuovamente a mutare. Una pelle bianca che sembrava estendersi fino ad un paio d’imponenti pinne simili ad ali. Ma con un rapido contraccolpo, l’Esploratore cadde nella bocca del gigantesco animale. “Moby Dick” diceva adesso il comunicatore. Ma puntandolo contro di se, il display indicava una strana parola. Codice Geppetto, attivazione. Ancora l’educato Leviatano suo compagno di tante avventure, per qualche ragione, dava chiari segni d’impellenti mutamenti ulteriori. Il Carro di Achille, oppure Ombromanto il rapidissimo destriero di… Un certo Stregone detto “il Grigio”? Oppure era “il Bianco?” Poco sembrava importare tra le nebbie di una certa Avalon che stava comparendo all’orizzonte, dove nulla era era certezza ed il destino dell’Esploratore pareva ormai vagare senza meta per moltissimi secondi, se non preziosi minuti. Imprecando all’indirizzo della Stella Madre, scorse tra le pieghe della mente il timido accenno di una possibile spiegazione. Che forse le cifre utilizzate per l’Atlante non fossero state scelte saggiamente. Costituendo il reticolo interconnesso di un tavola sinottica ideale, piuttosto che il mero indice perfettamente visitabile di un lungo elenco di Luoghi…

Ah, Bookland, se soltanto tu potessi galleggiare nel mare dell’incertezza! In mezzo alle virtuali pagine di un’intangibile E-Libro, dietro la fantasmagorica e del tutto incorporea copertina. Poco sopra la rilegatura inesistente… Manifestazione materiale, quanto effimera, del pensiero che tratteggia il perimetro di ciò che potrà essere, piuttosto di quello che è stato. Un infinito potenziale concentrato nella triplice espressione tra un paio di parentesi quadre…

matematica

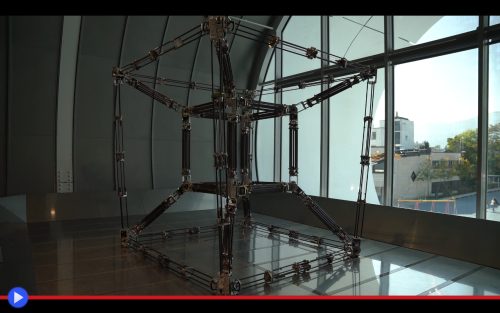

La scultura fuori dal contesto che mostra la quarta dimensione facendo muovere il tesseratto

Seduto a gambe incrociate nella mezza posizione del loto, sollevo lievemente le mie palpebre al momento esatto in cui lo spaziotempo sembra essere piegato da una vibrazione transiente. Per molti giorni ho meditato, sopra l’arieggiata roccia del Karakorum, alla ricerca della logica ragione delle forme. Il profilo che ora scorgo dominare sulla valle sottostante mi dimostra, finalmente, che avevo una valida regione per farlo. I 32 spigoli ed i 16 angoli della suprema manifestazione appaiono traslucidi ed opalescenti, nello sforzo di permeare la membrana sull’ultimo confine del nostro affollato angolo del mondo. Per volere di una mente ferrea, ed il bisogno di scoprire l’ultima ragione delle cose, l’ultima barriera infine si divide. E con un’inaudibile boato, l’ipercubo è giunto. Ma l’Universo non riesce veramente a contenerlo. Esso esiste, eppure al tempo stesso sfugge in parte alla spaziale comprensione. Nessun aspetto della geometria divina esimersi dal continuare a farlo. Dunque con il movimento e la continua danza dei maestosi astri, l’insieme dardeggiante non potrà davvero porre fine alla sua rotazione persistente. Spinto da una forza che lo porta a ripiegarsi in modo ricorsivo su se stesso, ancora e ancora, dando luogo all’incessante nascita della sua stessa ombra. Con un profondo respiro, chiudo nuovamente gli occhi. Mentre la mia mente incorpora i concetti che conducono alla quarta dimensione dell’Esistenza.

È una visione per certi versi mistica ed in effetti quanto meno straniante, quella che aspetta i partecipanti al tour guidato del complesso Science Gateway presso l’istituto di ricerca del CERN di Ginevra. Dove tra le varie installazioni dedicate in modo esplicito a suscitare un interesse per la fisica nelle nuove generazioni, campeggia fin dall’inaugurazione del 2023 una scultura cinetica dall’aspetto e funzionamento straordinariamente particolari. Trattasi di Round About Four Dimensions, creata dagli artisti tedeschi Julius von Bismarck e Benjamin Maus, con la collaborazione tecnica del fornitore industriale CNC24. Molto più che un semplice cubo e al tempo stesso, qualcosa di diverso da un comune oggetto costruito sulla base di cognizioni logiche e immanenti. Trattandosi nei fatti della propria stessa evidenza, di una delle proiezioni matematicamente possibili di qualcosa di trascendente, ovvero l’ipotesi visuale, resa popolare per la prima volta dall’autore di fantascienza ante-litteram Charles Howard Hinton nel 1880 che l’aveva chiamata il tesseratto, della più basilare forma geometrica capace di coinvolgere un’ulteriore dimensione oltre alla terza. Immaginate dunque un punto immobile nell’infinito, che guadagni un suo compagno permettendo l’esistenza della linea. Che venga successivamente estrusa lungo il piano orizzontale, aggiungendo a quell’immagine mentale il concetto di un quadrato. Il quale sollevandosi verticalmente, darà origine al primo volume nell’insostanziale permanenza. Ed infine nella risultante comunione di elementi, la creazione risultanti inizi a estendersi verso una direzione ulteriore. Che non è l’interno né l’esterno, ma piuttosto entrambe le cose, lungo l’asse imperscrutabile del Tempo…

Bruchi ed onde condividono lo spirito vitale dell’artista leonardesco californiano

In un mondo in cui la specializzazione sembra ormai rappresentare il nettare che nutre il fondamento stesso della società contemporanea, esiste ancora un tipo di mestiere, o attività che dir si voglia, in cui la somma delle proprie precedenti esperienze costituisce un carburante fattivo, la spinta implicita delle proprie aspirazioni comunicative latenti. Chi se non l’artista, d’altronde, può basare il proprio senso del dovere nei confronti delle moltitudini su di un’esperienza transitoria, durata appena una ventina di secondi collocati in senso cronologico all’inizio di un’ormai trascorsa stagione della sua vita? Ovvero nel caso del qui presente costruttore onirico, Reuben Heyday Margolin, l’aver visto un bruco che strisciava sulle sabbie del deserto, in una placida giornata di parecchi anni fa. Larva di un comune lepidottero, il cui movimento reiterato giunse tuttavia a rappresentare per la sua immaginazione tutto ciò che di dinamico e vivace può persistere nel pozzo subitaneo dell’Universo, da cui una rana scruta verso l’alto e prova il sentimento che può attribuire, ad ogni singola forma di vita, significati algebrici ulteriori. Coadiuvati da quello scopo esistenziale con immense proporzioni latenti.

Così l’uomo che ha studiato all’Università, nell’ordine: matematica, geologia, antropologia, lettere ed ha poi completato la sua erudizione presso celebri accademie di disegno a Firenze e San Pietroburgo, oggi è celebre per un particolare quanto distintivo tipo di scultura cinetica fondata su principi filosofici e naturalistici, che riesce ad evocare la natura pur mostrando fieramente i meccanismi che costituiscono il sistema funzionale di un meccanismo niente meno che impressionante. Nel modo in cui una semplice fonte di movimento, in genere un motore elettrico, anima la serie d’ingranaggi interconnessi e camme, rigorosamente analogici e per questo in grado di operare con funzionale discrezione dei singoli attimi, verso l’ottenimento di una sequenza in qualche modo pregna o in grado di condurre a multiple utili interpretazioni personali. Questo perché ciò che rappresenta forse il punto di maggiore distinzione dell’autore, rispetto ai molti colleghi attivi nello stesso campo dell’arte contemporanea, è una ferrea aderenza al tema principale di una singola ricerca: quella per ridurre un’ampia gamma di fenomeni e forme di vita allo strumento interpretativo di un’analisi numerica. Un vero e proprio codice, in parole povere, che dimostra di essere risolto nel momento stesso in cui comincia a svolgere l’attività per cui è stato creato…

Disegni arcani e lamine sottili come parametri del costruttore di esigui universi

Non tutte le uova vengono deposte, da uccelli, squali o scaltri ornitorinchi poco fuori i fiumi dove cercano costantemente dei segnali labili di prede da fagocitare con il proprio becco. Pochi giorni fa, presso Mountain View, California, il campus del tentacolare Google si è svegliato alla presenza di un nuovo, impressionante orpello. Potenzialmente iscrivibile nella forma di una sfera, perforato in modo da lasciar passare il vento. Alto una decina di metri, ed in realtà composto dall’esperta mano dell’uomo dalla congiunzione di 6.441 pezzi, uniti assieme tramite l’impiego di 217.847 rivetti. Eppur leggiadro come un velo, fino al punto d’esser quasi “trasparente” visto l’utilizzo pressoché esclusivo di lamine d’alluminio attentamente formate, non più spesse di 3 mm. E sia chiaro che con il riferimento alla specie umana, non intendo che siamo dinnanzi all’opera comune di coloro che riempiono e soverchiano gli spazi del consorzio contemporaneo, così come il macrogamete appartiene ai metazoi. Trovandoci al cospetto del lavoro di una figura professionale alquanto singolare, di architetto che ha saputo percorrere la via dell’arte moderna, tramite l’impiego di una tecnica di sua particolare concezione. Il nido appartiene all’aquila in effetti, come il calcolo parametrico è appannaggio di Marc Fornes, alias THEVERYMANY, perché “Comprendere la natura significa scorporarla nei suoi plurimi elementi. Ed assieme alla squadra dei propri affiatati collaboratori, ricostruirla in termini utili a posizionarla sopra il piedistallo delle cognizioni sensoriale occorse.”

Perdersi è piuttosto semplice, a questo punto, nelle forme sovrapposte e interconnesse di un’opera come l’ultima Orb (Sfera) ma anche le innumerevoli creazioni precedenti, di un artista eccezionalmente prolifico anche grazie agli specifici vantaggi concessi dal suo modus operandi. Famosamente esposto in una conferenza per l’associazione TED, in cui profonde elucubrazioni tecnologiche offrivano il tipo di quadro generalmente avulso alla cognizione tradizionale della creatività: non-disegno, non-progetto, non-brainstorming o altro metodo stereotipicamente connesso ai processi di chi vuol far conoscere il prezioso contenuto della sua mente. Bensì l’applicazione di programmi (presumibilmente) proprietari all’interno dello spettro computerizzato, per portare alle più spettacolari conseguenze quel concetto che egli stesso definisce la “doppia curvatura”, potenziamento frattale della cognizione di un arco. Reiterato in molteplici ed interconnesse configurazioni, fino alla creazione di un risultato finale che sia al tempo stesso attraente ed il massimo della funzionalità strutturale. Un prototipo, letteralmente, di quello che potrebbe anche rappresentare l’indomani degli spazi abitativi. Sebbene Fornes abbia più volte affermato di non voler essere considerato il tipo di architetto che lavora su elementi vaporosi ed aleatori. Quanto piuttosto il produttore di un discorso tecnico di per se stesso finito ed utile a se stesso. La creazione di una mente fervida, alle prese con strumenti eccezionali di sua pratica ed innovativa produzione. L’ultimo anello iterativo, in altri termini, di un possibile progresso autogestito in cui si torna entro i confini di una mente scevra da interessi o contaminazioni esterne…