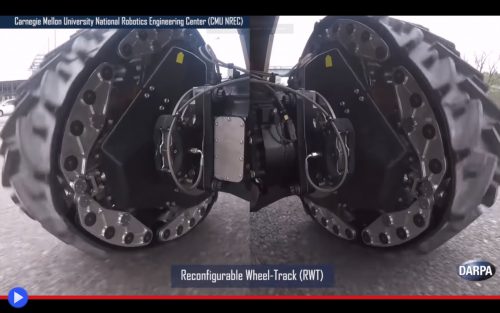

Passati sono i tempi del fortunato sodalizio tra l’agenzia per le tecnologie belliche statunitensi DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) e la prolifica azienda robotica Boston Dynamics, rinomata produttrice di automi dall’aspetto fantascientifico e video virali dall’invidiabile successo sul web. E con essi, il riflettore continuamente puntato verso uno dei più discussi utilizzatori dei finanziamenti pubblici per la Difesa, spesso troppo orientato verso applicazioni lontane nel tempo perché l’uomo della strada, interrogando se stesso sull’utilità di simili invenzioni, possa approvare pienamente l’utilizzo a tal fine del suo contributo più o meno volontario nei confronti dell’erario di stato. Costituisce perciò un gradito ritorno alla forma di un tempo, soprattutto per tutti coloro che non hanno pagato di tasca propria, la nuova dimostrazione di alcuni minuti, relativa ai progressi fatti dai diversi fornitori nel quadro di un progetto iniziato nell’ormai distante 2014, relativo alla trasformazione di uno dei più assodati paradigmi del campo di battaglia. Nome in codice: GXV-T (Ground X-Vehicle Technology) ovvero la dimostrazione, lungamente attesa, che il fatto di avere più armatura armatura e quindi una mobilità minore, nei veicoli da combattimento, costituisca un sinonimo di maggiore sicurezza per il pilota e gli altri soldati coinvolti. Laddove l’interpretazione offerta dalla divisione dal Tactical Technology Office all’interno della tentacolare agenzia parla, stavolta, di mezzi più simili a dei fuoristrada, capaci di eludere il nemico in diversi e funzionali metodi, prima di portare a termine mansioni ricognitive o veri e propri assalti nei confronti di obiettivi reputati fondamentali. Non ultimo tra i quali, una mobilità aumentata, grazie ad approcci come le avveniristiche ruote messe in evidenza poco sopra, capaci di mutare in pochi secondi ogni regola precedentemente acquisita del gioco. Il sistema operativo delle Reconfigurable Wheel-Track, per adesso montato su un comune fuoristrada della serie Hummer adibito al trasporto truppe nei territori soggetti a uno stato di conflitto armato permanente, è un qualcosa che un tempo avrebbe dovuto essere visto di persona, al fine di fugare ogni dubbio di trovarsi dinnanzi ad un fantastico effetto speciale. Eppure esso compare senza alcun dubbio sotto l’occhio della telecamera, che a meno d’improbabili e complesse rielaborazioni, mostra in questo caso l’evidente realtà: mezzo modificato, che ne monta prima quattro e poi soltanto due nel semiasse posteriore, avanza con sicurezza per qualche metro, poi si ferma per un attimo e le ruote in questione cambiamo forma, da un cerchio perfetto a quello che in geometria viene chiamato triangolo di Reuleaux, ovvero una curva piana e convessa contenuta in due ipotetiche rette rotanti. Una delle quali potrebbe anche essere, nel presente caso, il terreno, se non che gli attrezzi in questione smettono a quel punto di girare, mentre gli pneumatici stessi, all’improvviso indipendenti, diventano facenti funzioni di un vero e proprio cingolo, come in determinati apparati per la mobilità invernale dei fuoristrada civili.

L’effetto è palese quanto immediato: la superficie di contatto della ruota col suolo aumenta esponenzialmente, mentre la capacità di sterzata del veicolo diminuisce di conseguenza, e così pure la sua velocità. Ma è proprio questa l’intenzione dei tecnici realizzatori dell’idea: poter disporre di un ipotetico super-Hummer (o mini-carro armato) capace di muoversi con la stessa agilità sulle superfici asfaltate o le superfici diseguali, qualcosa che neppure i potenti M1 Abrams, formidabili carri armati perfezionati al termine della guerra fredda, possono oggi vantare nel proprio registro d’azione. Benché essi possano raggiungere facilmente, in effetti, la velocità di 70-80 Km/h su strada, chiunque abbia avuto a che fare con loro sa bene che cosa succede nel caso in cui il pilota tenti a quel punto d’impostare la curva troppo impegnativa: una frequente, quanto inevitabile fuoriuscita di uno o entrambi i cingoli dalla loro sede, con conseguente immobilizzazione del mezzo. Qualcosa d’inaccettabile, nella concezione iper-moderna del GXV-T, secondo le linee guida della suprema responsabile, il maggiore dell’Esercito Amber Walker. Ma le idee rivoluzionarie che lei ha evidenziato, nel corso dell’ultimo anno in cui ha curato la supervisione del progetto, sono molteplici e tutti altrettanto degni di essere commentati…

militari

Il potenziale terzo braccio dei soldati del futuro

Basta dare un’arma in mano ad un soldato, per fargli perdere immediatamente la sua umanità. E non mi sto riferendo, in modo particolare, al naturale senso d’empatia e pietà di tutte le persone verso gli altri esseri viventi, bensì alla caratteristica che più di ogni altra accomuna gli animali di questo pianeta: la simmetria. Poiché la natura stessa delle nostre limitazioni fisiche e sensoriali comporta una modalità d’impiego, per qualunque strumento in grado di far fuoco a distanza, che non può prescindere dalla piena attenzione di colui che intenda colpire il bersaglio. In altri termini non trova posto, fuori dal cinema d’azione, la figura del guerriero contemporaneo che impugna una pistola, o una mitragliatrice per ciascuna mano, poiché in tal caso la sua efficienza in battaglia risulterebbe drasticamente ridotta. Ma caso vuole che neppure l’impiego di un’arma singola, in se stesso, risulti del tutto ideale. Poiché noialtri abbiamo due occhi, e due mani situate in posizione diametralmente opposta, mentre un fucile è uno strumento oblungo che si tiene in modo perpendicolare al corpo. Avete presente la prospettiva usata nei primi videogiochi FPS? Pensate a Doom: con la pistola vista da dietro, perfettamente situata al centro della visuale. Una totale impossibilità allusiva ad a una mano e dito sul grilletto che, in qualche maniera, scaturivano dal petto stesso del protagonista. Eppure all’epoca, difficile negarlo, tale artificio grafico ci appariva “corretto”. Per una sola e semplice ragione: si trattava di una condizione ideale, che ci rendeva quasi fisiologicamente incapaci di sbagliare il bersaglio.

L’oplita spartano, all’epoca dei feroci conflitti tra città stato del Peloponneso, era visto come il soldato perfetto: una lancia, uno scudo, l’elmo e la corazza bronzea in grado di rappresentare il non-plus-ultra delle convenzioni guerriere del mondo antico. Sarebbe stato del tutto impossibile, per lui, deviare dalla normalità, poiché era proprio la natura coerente della sua panoplia rispetto a quella dei compagni, a renderlo una forza inarrestabile dai barbari del Settentrione e gli imperi d’Oriente. Con l’evolversi del concetto stesso di battaglia di fanteria, da due schieramenti che si affrontano a viso aperto in pianura a tattiche di diversione e guerriglia che tentano di avvantaggiarsi grazie alle condizioni del territorio, le priorità sono drasticamente cambiate. Occorre pensare fuori dagli schemi. Immaginate il re Leonida, alle Termopili, che avanza verso Serse per tentare d’infilzarlo con la sua lancia tenuta a due mani. E uno scudo per proteggersi, anche in assenza del compagno che secondo il concetto della falange avrebbe dovuto farsi avanti assieme a lui, se non che il nemico l’aveva già eliminato. A difendersi dai colpi, infatti, questa volta ci pensava lo stesso sovrano. Grazie a un terzo braccio spuntatogli per concessione divina dal fianco.

Magia, tecnologia, che differenza volete che ci sia? Facendo un balzo drastico in avanti, passiamo adesso all’opera maestra di Dan Baechle, ingegnere meccanico di ruolo presso l’Army Research Laboratory (ARL) istituzione militare che mira a fornire ai soldati americani gadget utili all’impiego nei campi di battaglia del mondo contemporaneo. Apparecchi come l’Esoscheletro Mobile per la Stabilizzazione della Mira (MAXFAS) da lui brevettato nel 2013, nient’altro che un’adattamento di una manica fisioterapica per stabilizzare un braccio infortunato, da lui adattata alla mansione di tenere ben stabile una bocca da fuoco. Eppure un tale arnese, in qualche maniera doveva essergli sembrato insufficiente, se proprio oggi possiamo assistere alla scena di un sergente armato che si applica nel celebre percorso d’addestramento degli Aberdeen Proving Grounds (Maryland) con una mano sull’impugnatura di un fucile M4, e un’altra sul calcio, e un’altra a lato della canna, per stabilizzarla. Ma forse “mano” nel terzo caso è un termine non appropriato, visto l’aspetto dell’arto in questione, notevolmente più sottile degli altri due, termina con una sorta di uncino interconnesso direttamente all’apposito aggancio. L’uomo corre, si getta a terra senza intralci, punta l’arma in tutte le direzioni. E se potessimo disporre dei dati relativi ai bersagli che gli è riuscito di colpire, noteremmo subito qualcosa d’importante: un drastico aumento di centri, rispetto alle sue prestazioni antecedenti a quando è entrato a titolo temporaneo tra le sparute schiere dei cyborg transumani, al tempo stesso molto più, molto meno, di un onorevole guerriero spartano.

Basteranno due portaerei per fare della Cina una potenza dei mari?

A gennaio del 2017, il popolo di Taiwan andò incontro ad un brusco quanto inaspettato risveglio. Con le emittenti statali della nazione fondata dal militare Chiang Kai-shek nel 1949, come nuova capitale della sua gente e del suo partito in fuga dalla Cina comunista, che pronunciavano serie rassicurazioni in merito al fatto che i caccia F-16 forniti dagli americani erano pronti al decollo, ed ogni movimento sospetto da parte dell’imbarcazione da 43.000 tonnellate non autorizzata sarebbe stato interdetto con totale assenza di esitazioni o considerazioni diplomatiche di sorta. Un approccio per certi versi giustificato, quando ci si trova nel tratto di mare antistante la propria isola/città/paese la più potente nave mai posseduta da un governo ostile, che non ha mai riconosciuto la propria esistenza e probabilmente, ancora adesso, farebbe di tutto per annettere nuovamente quei territori che, a suo dire, gli erano stati sottratti con un abuso di potere. Immaginate la scena: per la prima volta nella storia contemporanea, uomini d’affari dai piani elevati dei loro svettanti grattacieli hanno guardato dalle ampie finestre, potendo osservare il ponte di volo adibito al lancio e recupero di 26 caccia Shenyang J-15, in realtà nient’altro che una rielaborazione costruita in Oriente del rinomato Su-33 russo. Ecco dunque, ancora una volta, il solito conflitto: tecnologia dell’ex-Blocco Occidentale contro la sua controparte Sovietica: dalla parte taiwanese stiamo parlando, dopo tutto di aerei risalenti agli anni ’70, ed anche per quanto concerneva i cinesi, pur parlando di una componente aeronautica tra le più recenti ad essere uscite dalle officine della Sukhoi (anno 1994) era il ponte di volo sotto le loro ruote, caratterizzato da una rampa ascendente a prua che ricorda quella per praticare il salto con gli sci, a vantare una storia ben più lunga ed articolata. L’incrociatore pesante porta-aeromobili Liaoning, per nulla dissimile dall’unica portaerei attualmente operativa della Federazione Russa, L’Ammiraglio Kuznetsov, è in effetti un concentrato di tecnologie appartenenti ad epoche differenti, a partire dal varo della prima esponente della sua classe nel 1985, per passare alla messa in opera dello scafo sin qui descritto, che era ancora in corso di costruzione presso il porto di Riga, in Ucraina nel 1991, quando improvvisamente, l’Unione Sovietica svanì dalle carte geografiche del pianeta.

Che cosa fare dunque, con una nave da guerra completa soltanto al 68%, commissionata da una sede del potere straniera ed utile, per sua stessa natura, solamente a una vera e propria superpotenza? L’unica risposta possibile, tutto considerato, era venderla e il governo della Crimea non tardò a percorrere una simile strada, coinvolgendo in un primo momento, Cina, India e la stessa Russia, tuttavia intenta da quel momento a risolvere dilemmi sociali ben più pressanti e significativi. Fu il governo del grande Drago d’Oriente ad esprimere invece, da subito, un più sincero grado d’interesse, sebbene la sua situazione diplomatica nel 1992 gli impedisse di compiere un passo così preoccupante per il suo contesto politico internazionale. La nave di nome Varyag rimase dunque abbandonata nel porto, deteriorandosi a causa degli elementi e con i soli motori preservati grazie ad un bagno d’olio, fino al 1998, quando il magnate dell’isola di Macao Chong Lot riuscì ad aggiudicarsela, per la cifra di occasione di soli 20 milioni di dollari, allo scopo di spendere 10 volte tanto per trasformarla in un esclusivo casinò galleggiante, un destino simile a quello già toccato alle portaerei russe Kiev e Minsk, trasformate dai cinesi in attrazioni turistiche a tema. Peccato che, nello specifico caso, i permessi necessari non fossero stati concessi da parte del governo, o almeno questa è la storia ufficiale che viene riportata dalle cronache della vicenda. Il destino della nave appare quindi poco chiaro, finché alle soglie dell’anno 2000 essa ricompare, stavolta di proprietà dell’imprenditore di Hong Kong Xu Zengping, che l’aveva acquistata per “un’iniziativa patriottica” allo scopo di farne dono alla Marina Militare Cinese (PLAN). Dando inizio ad una catena di eventi che sarebbe stata, per lui, estremamente dispendiosa. A partire dall’attraversamento dello stretto del Bosforo, quando la Turchia, come sua prerogativa di nazione indipendente, negò il passaggio alla portaerei disarmata, affermando che i venti avrebbero potuto farla rovesciare, bloccando in maniera semi-permanente il più importante svincolo per i commerci nella regione. La flotta di rimorchiatori che si stavano occupando della consegna, quindi, fu costretta a girare in senso antiorario nel Mar Nero per un periodo di 16 mesi con un costo giornaliero di 8.500 dollari al giorno, finché una serie di concessioni turistiche offerte al governo turco, finalmente, riuscì a far sollevare il divieto. Successivamente, il viaggio continuò ad essere problematico, quando la categorica norma che impedisce alle navi prive di propulsione propria di attraversare il canale di Suez portò questa vera e propria arca della discordia fino allo stretto di Gibilterra, il Capo di Buona Speranza e infine gli stretti di Malacca fino al porto di Dalian, per un viaggio di 28.000 Km che non veniva effettuato dai tempi dei commerci nell’epoca rinascimentale. È stato quindi in seguito rivelato che al termine di quest’Odissea, non prima di febbraio del 2002, il solo spostamento della nave adesso rinominata Liaoning era costato a Xu Zengping all’incirca ulteriori 120 milioni di dollari. Che a quanto costui ha dichiarato in un’intervista nel 2015, sta aspettando ancora di vedersi rimborsati in maniera soddisfacente dal suo paese…

La botte che doveva deviare la storia dell’aviazione

“È una tazza” “No, è un barile” “Vi sbagliate, si tratta chiaramente del progetto d’inizio secolo di un brillante ingegnere italiano!” Uno strano suono percorse il piccolo aeroporto di Toowonoba nel Queensland Occidentale, in Australia. Il modulato sibilo di un motore che i membri della piccola compagnia privata Aerotect non avevano mai sentito prima, pur sapendo esattamente ciò di cui si trattava. Non così il gruppo di escursionisti, oltre i confini della recinzione, che si erano avvicinati con curiosità a quella che sembrava essere a tutti gli effetti una piccola festa. Non per parteciparvi, bensì comprendere cosa, esattamente, potesse suscitare l’entusiasmo di questo gruppo di seri professionisti del volo, persone per cui lo scherzo e la pista asfaltata di decollo facevano parte di due mondi diametralmente opposti. D’un tratto il veterano del gruppo alzò il dito per puntare quanto stava osservando con occhi increduli: “Ve l’avevo detto! È lo Stipa-Caproni, resuscitato dagli archivi aeronautici senza tempo…” Dinnanzi a lui, il più buffo, e apparentemente impossibile, aeroplanino che la mente umana fosse mai stata in grado di concepire. Un velivolo lungo all’incirca 6 metri, ed alto la metà di quella cifra (praticamente, sembrava una scatoletta) con ali ellissoidali di appena 14 metri complessivi. A confermare che doveva trattarsi evidentemente di uno scherzo ci pensava la posizione di un pilota che, nonostante la tozza carlinga, era stato collocato come un cirripede sopra il guscio di una tartaruga marina, da dove scrutava con attenzione l’orizzonte dei sogni e le astruse possibilità. D’un tratto l’uomo sorrise battendosi il petto, esclamando quindi all’indirizzo dei suoi colleghi raccolti in un capannello “Per Guido!” Segue uno scroscio d’applausi, mentre lo strano oggetto, intento nella manovra di posizionamento sulla pista, si gira verso gli spettatori non visti al di là della bassa siepe. Al che, come un brivido percorre il gruppetto una volta venuti a patti con ciò che appare d’un tratto evidente: l’aeroplanino è del tutto vuoto ed aperto ad entrambe le estremità, ricordando da vicino uno di quei tubi danzanti usati dalle rivendite di auto usate o le sagre di paese, in verità piuttosto rare a queste latitudini. “Ovvio, signori miei… Questo oggetto è la personificazione in legno e alluminio del concetto stesso di effetto Venturi.”

Ecco un caso in cui Wikipedia, o una semplice ricerca su Google, possono esserci immediatamente d’aiuto: poiché la scena che abbiamo appena descritto, dedicata ad un membro italo-australiano ormai deceduto di questi piloti agli antipodi, non è altro che la realizzazione fisica della fotografia portata da quest’ultimo, assieme al relativo libro storico edito presso lo stivale nostrano, di quello che gli Australiani non avevano esitato a definire: “L’aereo più brutto mai costruito!” (Cit. Lynette Zuccoli) Senza tuttavia esitare, neppure per un secondo, nell’aggiungere: “Dobbiamo assolutamente averlo”. E a partire da questa conversazione del remoto 1997, contro ogni considerazione responsabile di sicurezza o attenzione alla sopravvivenza del collaudatore, eccolo lì. Perfetto attorno all’anno 2000, esattamente come lo era stato esattamente 68 anni prima. Già, appena una generazione dopo gli esperimenti col Flyer dei fratelli Wright, quando il volo a motore era ancora un fantastico regno di possibilità inesplorate. Del resto, se l’umanità doveva arrivare sulla Luna in un’epoca praticamente equidistante tra allora ed oggi, va da se che qualcuno, da qualche parte, doveva già aver elaborato alcuni dei princìpi del volo a reazione. E vuole il caso, o per meglio dire il corso preciso della vicenda, che quel qualcuno fosse proprio un italiano di nome Luigi Stipa, nato nel 1900 ad Appignano del Tronto, per arruolarsi a soli 18 anni partecipando alle ultime fasi della prima guerra mondiale. E che fosse un individuo straordinariamente operoso e precoce, appare più che mai evidente dagli anni immediatamente successivi della sua vita, durante i quali riesce non soltanto ad essere eletto sindaco del suo paese, ma anche a conseguire ben due lauree in ingegneria presso le università di Padova e Roma: l’una nel campo idraulico, e l’altra per ciò che avrebbe costituito il mestiere della seconda parte della sua vita, ovvero l’aviazione. Non vi sembrerà certamente un caso, dunque, che il suo lavoro più celebre avrebbe assunto l’aspetto riconoscibile di un vero e proprio tubo volante. Del resto, sempre di fluidi non comprimibili (acqua ed aria) stavamo parlando…