Quanto popoloso poteva essere, davvero, un antico centro cittadino? Senza i vantaggi della sanità moderna, senza i i servizi di manutenzione, mezzi di trasporto, comunicazione a distanza… La verità è che gli uomini hanno sempre avuto delle ottime ragioni per vivere all’interno di collettivi adiacenti. Ed eccezioni confermarono, attraverso le epoche, i limiti che abbiamo preventivamente delineato: Babilonia, Roma, Costantinopoli, il Cairo, Baghdad, Pechino, Kyoto. Ogni volta che le cose assunsero proporzioni spropositate, è possibile individuare un’ottima ragione culturale, religiosa, strategica o commerciale. E qualche volta la perfetta comunione di ciascuna di esse, sebbene esistano dei luoghi che il senso comune sembrerebbe aver deciso di dimenticare. Perlomeno quello globalizzato che tende a far capo, nella stragrande delle circostanze, alla limitata prospettiva d’Occidente. Se volete gentilmente superare questa roccia d’arenaria nell’Asia Centrale, vicino l’oasi e città che nell’odierno Turkmenistan viene chiamata Mary, scorgerete all’orizzonte un’intrigante commistione di edifici. Quella è Merv, centro della satrapia di Margiana durante l’impero degli Achemenidi, quindi al termine dell’epoca ellenistica, capitale incontrastata dei Selgiuchidi a partire dall’anno Mille, per un periodo di due secoli durante cui divenne probabilmente il singolo insediamento più gremito al mondo, abitato da oltre 200.000 anime, disseminate tra elevate regge, palazzi fortificati e zone adiacenti.

Ecco dunque palesarsi, al passo successivo nella direzione indicata, la più vasta struttura ancora in piedi di questo luogo topico, negli anni successivi messo a ferro e fuoco dai Mongoli e poi necessariamente abbandonato, successivamente avrebbe guadagnato il nome di Grande Kyz Kala. Il più importante esempio di köshk (o kushk) ovvero un tipo di fortezza costruita con mura parzialmente in terra al di sopra di una piattaforma rialzata, che in origine avrebbe contenuto le magnifiche sale ed i molti tesori di una figura di alto rango nella classe dirigente coeva. Una creazione dalla merlatura evidente, un tempo sormontata da quattro torri di guardia in legno che dominavano il terreno antistante, ed il cui maggior elemento di distinzione risulta senza dubbio essere la forma zigzagante della cinta muraria esterna costruita con mattoni, in grado di raggiungere i 15 metri di altezza. Un progetto dall’apprezzabile valenza decorativa, il cui scopo principale probabilmente andrebbe individuato nel rafforzamento ulteriore della solidità strutturale, come noto attraverso i secoli ai costruttori di opere murarie non lineari. Un simile castello, risalente al XI secolo in base alle monete ritrovate dagli archeologi all’interno e fronteggiato a un centinaio di metri da una struttura simile chiamata la Piccola Kyz Kala, non costituisce tuttavia altro che il primo biglietto da visita, di un sito e parco archeologico dalle proporzioni misurabili in chilometri, la cui antichità e rilevanza hanno continuato ad affascinare gli archeologi anche successivamente alla chiusura dei confini turkmeni…

metropoli

Londra inaugura lo scavo che dirotta le acque nere dal corso del vecchio Tamigi

Joseph Bazalgette è l’ingegnere di epoca Vittoriana, un tempo in cui la professione veniva celebrata in Inghilterra al pari dei politici e i campioni sportivi, responsabile di uno dei progetti che, più di ogni altro, forgiarono l’aspetto e le vigenti condizioni della capitale d’Inghilterra nei tempi moderni. Nato a Clay Hill, figlio di un capitano di marina che aveva condotto il proprio apprendistato nell’azienda ferroviaria del celebre Macneil, entrò a far parte della commissione metropolitana nel 1849, dove iniziò a supervisionare il mantenimento e l’ottimizzazione per i sistemi sotterranei cittadini. Anni dopo, nell’agosto del 1858, si verificò l’evento principale della sua carriera: la terribile grande puzza che come una cappa, gravò sopra le strade fino al punto di causare sofferenza, malanni e l’ennesima epidemia di colera. Non era più possibile, sostanzialmente, negare che le fogne necessitassero di un radicale rinnovamento. E lavorando alacremente con concentrazione ai limiti della capacità umana, egli diede il suo importante contributo: si stima che entro la fine del XIX secolo, sfruttando i piani che in buona parte aveva personalmente disegnato sarebbero state completate 89 nuove miglia di tunnel, dotati di un sistema d’emergenza a prova di inondazioni. Giacché in caso di necessità, piuttosto che tracimare allagando strade ed abitazioni, l’eccedenza idrica sarebbe stata convogliata nel grade fiume e verso le ampie acque del Dogger Bank, risparmiando agli abitanti nuove orribili esperienze coi miasmi mefitici capaci di distruggere qualità e durata della loro vita. Arrivare ad un qualcosa di tanto efficace, con largo anticipo rispetto al resto del mondo, può d’altronde comportare dei problemi addizionali e di non facile previsione. Giacché la città di Londra, che allora aveva circa una metà della popolazione odierna, giudicò per oltre un secolo di aver fatto già più che abbastanza. Mentre ciò che doveva capitare solamente una o due volte l’anno, diventò la semplice normalità, sterminando essenzialmente ogni forma di vita acquatica che osasse avventurarsi tra i flutti dell’antico fiume sovrastato dal Parlamento. Procedendo un lungo periodo d’introspezione e valutazione dopo l’inizio del nuovo secolo, attorno al recente 2015, è stata infine costituita una commissione, destinata a elaborare il grave grattacapo da diverse angolazioni. Per giungere ben presto all’unica conclusione possibile, che un’operazione simile dovesse essere intrapresa nonostante il costo proibitivo. E una nuova, gigantesca, gigantesca cloaca ricavata a partire da quella tradizionale dello Stratford to East Ham tunnel, fino allo storico impianto di riciclo e smaltimento delle acque di Beckton, vicino Newham. Il progetto, nonostante la partecipazione d’importanti investitori privati tra cui Allianz, Amber e DIF, avrebbe avuto un costo per le casse dell’erario totalmente privo di precedenti per le simili questioni urbanistiche nei nostri giorni: all’incirca 5 miliardi di sterline tanto che in molti si sarebbero qualificati come detrattori di una simile idea. Ma di fronte all’evidenza, il Thames Tideway Tunnel iniziò un lungo viaggio produttivo destinato a concludersi, sotto molti punti di vista, con l’azionamento delle ultime chiuse verso la metà dell’attuale febbraio 2025…

Lego Cyberpunk: una metropoli di mattoncini oltre l’immaginazione artificiale

La lucentezza imperturbabile di elementi meccanici, strumenti tecnologici, componenti veicolari avanzati. Per non parlare dei caratteristici occhiali a specchio, fin da subito ricorrenti nelle opere facenti parte di quel nuovo genere narrativo. Nell’ottenimento di una superficie riflettente, normalmente associata alla tonalità del cromo, elemento della tavola facente parte del gruppo 6 (metalli d’importanza industriale) pur trovando applicazioni relativamente limitate nella stratificata civiltà del mondo contemporaneo. Perché mai, dunque, il materiale simbolo della cultura cyberpunk non dovrebbe essere riconosciuto nella plastica? Prodotto polimerico preponderante e irrinunciabile, spina dorsale delle plurime visioni contrastanti di un’epoca possibile, fin troppo prossima, in cui la natura è stata superata dall’anelito ad avere tutto e subito, in quantità di molto superiore alle aspettative. Sto parlando della plastica capace di formare involucro dell’informatica e di altri oggetti, telecamere, persone… Ovvero la sostanza, intesa come innumerevoli mattoni dell’esistenza, capace di costituire la struttura stessa del tentacolare dio urbano. L’esiziale megalopoli, che poi QUASI sempre è Tokyo o uno dei suoi derivati, in grado di costituire il personaggio più importante che accomuna la totalità dei film, romanzi, videogiochi di questo settore. Di certo la conoscete, o altrettanto probabilmente potrete prenderne atto dall’opera del tutto priva di precedenti esposta nel corso di due soli giorni alla fiera di Chicago di una settimana fa, incentrata sulle costruzioni-giocattolo ideate per la prima volta nel 1949 in Danimarca, prima di trasformarsi nella pura e imprescindibile antonomasia di quel settore merceologico all’interno del mercato globale. LEGO che permette d’insegnare ed acquisire un tipo di creatività tattile propedeutica a moltissime altre cose, nei giovani come negli adulti, come esemplificato dall’ormai celebre dicitura “Adatto per bambini dai 9 ai 99 anni”. Coloro che potrebbero finire a vivere, un giorno, in luoghi come Neo Hashima di Stefan Formentano, il nome principale associato ad uno dei progetti più imponenti, ed indubbiamente memorabili, ad aver partecipato ad uno di questi eventi. Sotto ogni aspetto rilevante una città, nella consueta scala 1:42 fornita dalle figure antropomorfe della compagnia produttrice, raggiungendo una dimensione complessiva pari a circa 10 metri di lato e 2,7 d’altezza. Benché l’individuazione di un singolo autore potrebbe portare al fondamentale fraintendimento del progetto, trattandosi di un’impresa collaborativa frutto delle mani di 70 partecipanti provenienti da molteplici paesi, portati sotto una bandiera dall’intento collettivo nel creare qualcosa di assolutamente innovativo, che potesse dirsi a tutti gli effetti privo di precedenti…

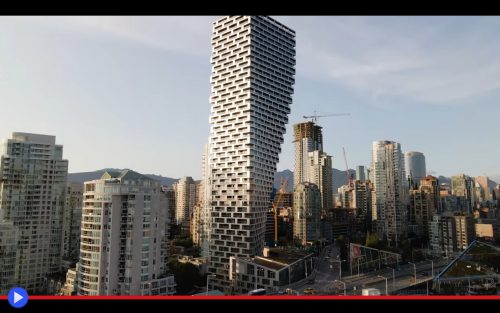

La singolare ragione per far avvolgere un grattacielo su se stesso a Vancouver

Tra gli esperimenti più importanti condotti da Isaac Newton per formalizzare l’innovazione scientifica dell’analisi matematica, viene spesso citato l’argomento del secchio pieno d’acqua, appeso ad una corda e “caricato” ruotandolo per varie volte in senso antiorario. In modo tale che, al rilascio dello stesso, essa tenda naturalmente a ritornare nella situazione originale, ruotando vorticosamente per qualche tempo nella direzione opposta. Ma non venendo immediatamente seguìto, in tale movimento, dal fluido che lo riempie, il quale adattandosi in maniera inerziale dapprima resta immobile, poi accelera in maniera indipendente fino alla velocità del suo contenitore. Ed infine continua a vorticare, per qualche tempo, anche dopo che quest’ultimo si è fermato. Dal che risulta che “Non è possibile misurare il movimento di un corpo in base a ciò che lo circonda.” Ma piuttosto: “Occorre utilizzare un piano di riferimento assoluto.” Quattro secoli dopo l’artista Rodney Graham, essendo stato chiamato dalla società privata di sviluppo immobiliare Westbank per abbellire e in qualche modo migliorare l’estetica di un importante spazio vuoto della città di Vancouver, avrebbe scelto di richiamarsi al famoso momento nella carriera di uno dei più grandi osservatori del mondo mai vissuti mediante la costruzione di un’insolita opera d’arte: l’imponente lampadario rotante da oltre quattro tonnellate di vetro ed acciaio, appeso sotto le architravi del Granville Street Bridge. Contributo di arte pubblica necessariamente incorporato nell’appalto dato alla compagnia per la costruzione di un suo nuovo, eccezionale edificio. L’ultima creazione dell’architetto danese Bjarke Ingels, che sembra sfidare intenzionalmente la forza di gravità ma effettivamente nasce dal bisogno, molto chiaro ed apprezzabile, di creare spazio sufficiente dove molti avrebbero pensato di poter creare, al massimo, un semplice parco o basse case triangolari. Qualcosa che riesce a presentarsi, in un particolare angolazione dell’iconico skyline della città, come un oggetto asimmetrico ed almeno in apparenza impossibile, per la letterale assenza di una parte della sua struttura inferiore tale da renderlo necessariamente instabile e pronto a cadere. Finché girandogli attorno, non si riesce a comprendere l’effettiva natura del suo segreto: la maniera in cui si configura come la forma geometrica di un prisma che diventa parallelepipedo, guadagnando nel contempo circa la metà dei suoi quasi 4.000 metri quadri di superficie abitabile per ciascun piano. Riuscendo a presentarsi, nelle parole del suo stesso creatore, come un “genio che esce dalla lampada” capace di risolvere, a suo modo, un importante problema logistico cittadino.

Sarà evidente a questo punto come la Vancouver House dell’altezza di 155 metri, completata nel 2020 e vincitrice entro l’anno di svariati premi come “miglior grattacielo”, rappresenti un’interpretazione più moderna dello storico Flatiron Building di New York, il palazzo triangolare situato tra la 23°, la Fifth Avenue e Broadway grazie alla sua forma simile a quella di un cuneo (o ferro da stiro). Laddove l’esigenza nasce in questo caso dal desiderio di massimizzare il valore di un lotto strategicamente collocato in centro, ma poco convenientemente situato nel bezzo del “tridente” costituito dalla carreggiata principale e le due rampe del fondamentale viadotto da cui oggi pende quello stesso lampadario. Arteria che collega attraversando l’omonima “isola” di Granville (in realtà collegata alla terraferma) il distretto finanziario a quello per lo più residenziale e commerciale del Westside. Non senza passare e rendere omaggio, a partire dalla nostra epoca, alla più notevole approssimazione di un tornado scolpito nel cemento…