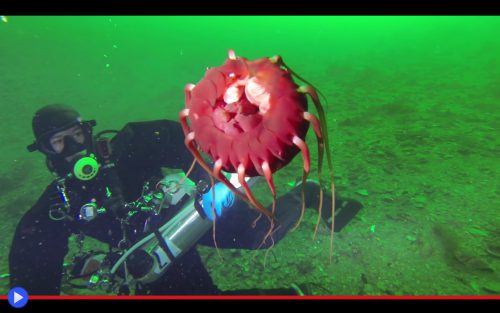

Perché sapere che qualcosa esiste non è mai la stessa cosa, a conti fatti, che poterne apprezzare la presenza tramite l’applicazione diretta di uno sguardo. Voltandosi di scatto, mentre un qualcosa di leggiadro sfiora la parte finale della nostra gamba, per scorgerne la forma vagamente indistinta nelle tenebre di quella che viene chiamata “zona di mezzanotte”. Tra i 1.000 e 4.000 metri sotto il livello del mare, dove ogni regola data per scontata viene sovvertita da un profondo e sostanziale mutamento delle regole, finché le cose rigide diventano del tutto vulnerabile, mentre ciò che è liscio, molliccio e semi-trasparente, può trovarsi ai vertici della catena alimentare. Pur sembrando, e in molti modi assomigliando, a un semplice oggetto inanimato. In un mondo possibile, all’altro capo della progressione quantistica degli eventi, nelle vaste steppe eurasiatiche cavalcava un tipo differente di guerriero: sopra un cavallo a pelo ruvido di un’epoca glaciale che non è mai davvero finita, egli impugna l’arco e alcune frecce, mentre un lungo mantello fluisce alle sue spalle ondeggiando nel vento. E sopra la sua testa, il simbolo inscindibile dalla sua casta: un copricapo dalla forma circolare e bombata. Con lunghi e festosi nastri a strascico, di una tonalità tendente al rosa scuro. In taluni circoli, si pensa ancora che la terra sia stata un tempo abitata dai giganti. E in questa versione alternativa della storia, ciò dev’essere stato vero, visto come quel cappello avrebbe in seguito guadagnato la sacra scintilla della vita. Per potersi presentare, nelle vaste profondità marittime, con l’ampiezza complessiva di un intero metro. La lunghezza? Circa 10, ma dipende…

Stygiomedusa gigantea, monotipica all’interno del suo genere, Il più grande invertebrato predatore al mondo. Il più alieno nuotatore degli abissi. Non tramite l’agitazione di una pinna, arti o coda, bensì la vera e propria pulsazione ritmica della membrana che costituisce il suo stesso corpo. Alla maniera tipica delle “vere” meduse o scifozoi, una soluzione all’opposto di quella del velum o velarium, rispettivamente appartenente a idrozoi e cubozoi, organo finalizzato a generare un flusso d’acqua che sospinge l’animale nella direzione desiderata. Ecco una creatura che potrebbe aver costituito la base per tante impressionanti leggende marinaresche, se soltanto non fosse stata osservata, dall’epoca della sua scoperta nel 1910, poco più di un centinaio di volte e quasi tutte concentrate nelle ultime generazioni. Questo per la pessima abitudine, implicita nella sua stessa essenza, a disgregarsi pressoché istantaneamente non appena intrappolata in una rete a strascico, il principale (perché unico) strumento scientifico impiegato all’epoca per catturare esemplari oceanici da fare oggetto di studio. Così che persino oggi, l’occasione di vederne una viva e vegeta è un qualcosa di notevolmente raro, degno di occupare una breve pagina all’interno della storia della biologia marina. Alla maniera garantita, ancora da una volta, dagli agili ricercatori dello MBARI (Monterey Bay Aquarium Research Institute) californiano, il più produttivo centro di ricerca situato in prossimità di un profondissimo recesso marittimo. Ove illogiche creature vagano, senza un pensiero o alcuna valida preoccupazione su questa Terra. Fatta eccezione per il grande parallelepipedo motorizzato con 10 luci al LED da 17.700 e 10.000 lumen ciascuna, più ulteriori 4 lampadine incandescenti da 250 watt ciascuna. Per cui può essere soltanto una fortuna, che il senso della vista nella medusa in questione sia complessivamente distribuito in una catena di organi piuttosto semplici e non particolarmente proni a rimanere abbagliati, data l’abilità d’individuare al massimo le forme generali del fondale. Ma non le minuscole e ondeggianti prede che si trovano a oscillare all’interno della colonna acquatica. Perché mai inseguirle, d’altronde, quando per queste ultime risulta totalmente impossibile sfuggire alla vorace passività di una simile divoratrice delle moltitudini indivise?

meduse

Splendida medusa messicana, fuoco viola che si accende nell’oscurità

Disse il filosofo Friedrich Nietzsche che non è possibile scrutare a lungo nell’abisso, senza che l’abisso sollevi lentamente le sue palpebre, approfondendo con lo sguardo le tue stesse forme interessate all’ignoto. Ciò che tutti avevano pensato normalmente, in merito a un così famoso aforisma, è che fosse un tipo di concetto per lo più figurativo, parte di una specifica visione del mondo e le primarie conseguenze di un determinato stile di vita. E non che mentre stai nuotando in condizioni di assoluta serenità, a circa 1000-1200 metri di profondità a largo dell’arcipelago di Revillagigedo, un letterale bulbo potesse spalancarsi all’improvviso, l’iride brillante di un acceso color fuchsia-con-strisce-viola. Poste a dipanarsi tutto attorno ad uno spazio simile ad un vetro coperto dall’eponimo ed essenziale vellum, come se lì al centro fosse una pupilla, invece che il sistema digerente di un’inconoscibile creatura. Bestia monocola magari, oppure, perché no: di occhi possono essercene anche due. Intenti a galleggiare con chiaro intento attraverso l’acqua, sfruttando l’utile funzione di dozzine di tentacoli, ciascuno luminoso solamente nella sua parte terminale. In modo tale da accentuare l’impressione di un qualcosa di gigantesco ed al tempo stesso privo di forma definita, l’ostile Shoggoth lovecraftiano delle oscure profondità.

E sia chiaro che col termine “nuotare” intendo comandare a distanza (avreste immaginato altrimenti?) quello che potrebbe essere il singolo youtuber robotico più produttivo e celebre di Internet, chiaramente identificabile come il ROV Hercules, fondamentale membro dell’equipaggio del vascello oceanografico EV Nautilus, già famoso per aver trovato sotto la guida del Prof. statunitense Robert Ballard, i relitti marini del transatlantico Titanic e della nave da guerra Bismarck. Prima di dedicare la sua esistenza in quest’epoca digitale alla divulgazione di una quantità spropositata di materiali, raccolti nel corso dei suoi molti vagabondaggi oceanici ed accompagnati dalle entusiastiche voci fuoricampo dei ricercatori presenti a bordo, capaci di anticipare il senso di spontanea meraviglia e stupore percepiti dal pubblico di fronte alla tastiera dei propri PC. Con la solita serie d’esclamazioni e moìne rivolte, in questo particolare caso risalente a gennaio del 2018, durante le operazioni per la raccolta di un granchio vivo e all’indirizzo di un qualcosa che potremmo definire a pieno titolo spettacolare, anche per i non particolarmente inclini ad apprezzare le più bizzarre forme di vita abissali. Niente meno che un esemplare in età riproduttiva di Halitrephes maasi, la medusa “fuoco d’artificio” descritta per la prima volta nel corso di una spedizione artica risalente al 1909, e poi osservata lungo il proseguire dello scorso secolo in molti mari ed oceani, tra cui l’Indo-Pacifico, il Pacifico Orientale e persino il Mediterraneo. Viola e almeno in apparenza dotata di un qualche tipo di bioluminescenza spontanea, sebbene la (limitata) letteratura scientifica sull’argomento parli di una creatura normalmente priva di lucòre ma in grado di riflettere potentemente la luce prodotta dal faro del sottomarino a controllo remoto propriamente detto, producendo la tonalità e il disegno ad asterisco che caratterizza questa memorabile scenografia sottomarina, per di più capace d’interrompersi lungo l’estensione mediana dei tentacoli, accentuando l’impressione che una serie di scintille seguano in modo magnetico l’esplosione centrale. Laddove “medusa” è a dire il vero un termine ad ombrello (!) che include un’elevata quantità di appartenenti al phylum Cnidaria, necessitando d’ulteriore indicazione come appartenente alla classe degli idrozoi, ovvero creature capaci di formare colonie sessili monoclonali, fino all’emanazione di un certo numero d’entità tentacolari e totalmente indipendenti. Veri e propri fiori volanti, capaci di trovarsi e fecondarsi a vicenda, al fine di poter dare inizio nuovamente al ciclo che preserva la loro esistenza continuativa nel tempo…

Florilegio di luci che si affollano nel fiordo: un milione di meduse con la forma di un fungo

Creature tanto diverse dalle linee guida indicative conosciute dall’uomo, da potersi meritare a pieno titolo l’aggettivo “aliene” che non significa per forza extra-terrestre, bensì privo delle doti che comunemente servirebbero a identificare… Un terrestre. Tutto questo e molto altro, una volta tratte fuori dal contesto, finiscono per diventare le meduse, prive di occhi e di cervello, ma anche di radici o cellule pensate per trarre nutrimento dalla pura e semplice luce del Sole. Facendone per forza di cose dei veri e propri predatori, capaci di attraversare le distese subacquee trasportate dalle correnti oceaniche, lasciando dietro di se una letterale scia di morte e distruzione. Cobepodi. Krill. Ostracodi. Chetognati. Tutte forme di vita piccolissime, ma sottoposte ad un eccidio d’entità terrificante, mentre quotidianamente vengono agguantati da un lungo tentacolo, trasportati fino a quelli circostanti l’apertura boccale. E senza un minimo d’esitazione, inglobati in quello stomaco molte migliaia di volte più capiente del loro. Eppur potremmo scegliere di definire, persino nelle vaste moltitudini marine, precise graduatorie in merito a una simile faccenda, di cosa appaia degno a pieno titolo di tale planetario agnosticismo, inteso come una natura che parrebbe appartenere e Venere, Plutone o una qualche inospitale luna di Giove. E se così fosse davvero, non ci sono molti dubbi in merito: la Periphylla periphylla, o medusa elmetto/cappello di Babbo Natale, avrebbe il chiaro merito di venire tra i più alti membri di tale classifica creata dal pensiero umano. Essendo non a caso l’unica rappresentante del suo genere, come desumibile dal nome specifico ripetuto ripetuto per ben due volte.

Ogni anno, verso giugno-luglio, tende a succedere la stessa cosa; sebbene non si tenda a farci caso sempre per la stessa conseguenza tra causa ed effetto. Così talvolta è l’esperienza di un pescatore solitario, che ne scorge il rosso abito impigliato all’interno della propria rete. Qualche altra, appaiono degli esemplari morti sulle anguste spiagge, troppo lenti o incauti per tornare a nascondersi dalla luce diurna, per loro pari a una condanna senz’alcuna possibilità d’appello. E certe altre, semplicemente se ne nota la presenza, per il calo di numero del pescato, causa fagocitazione sistematica delle fondamentali larve fuoriuscite dalle uova di pesce. Siamo a Trondheimsfjord, tanto per fare un esempio, benché situazioni analoghe abbiano ragione di verificarsi lungo l’intera costa della Norvegia; e alquanto inaspettatamente, anche dentro varie insenature e luoghi dei distanti oceani meridionali, fino all’Antartide, luogo più gelido del nostro intero pianeta. Il che risulta tanto più incredibile, quando si considera come stiamo parlando di un tipo di creatura da circa 30 cm e 540 grammi di peso, che normalmente sopravvive solo a temperature situate tra i quattro e gli undici gradi celsius, con punte massime di venti sopra lo zero. Ma naturalmente, l’escursione termica tende a pesare in modo molto meno significativo quando si parla di esseri che vivono a una media di 2000-2500 metri sotto il livello del mare, benché tendano a concedersi regolari escursioni notturne fino alle acque maggiormente nutrienti (per il loro metodo di filtratura) che si trovano ad appena qualche decina di metri dai confini dell’aria. Il tutto, sempre premurandosi di fare la propria mossa tra l’alba ed il tramonto, a causa della già citata debolezza simile a quella di un troll o un vampiro. Un’avversione fotofobica che trova la sua unica ragione per il vermiglio pigmento che ne ricopre l’epidermide, chiamato porfirina, che tende a danneggiarsi non appena viene inibito dall’effetto della luce solare. Per un’insolita condizione chimica, che poteva appartenere solo a simili creature abissali, ulteriormente riconfermata dalla grande quantità di L-lattato deidrogenasi (LDH) all’interno del loro organismo, un’enzima incaricato di far funzionare il metabolismo nell’assenza pressoché totale di ossigeno. Una dote degna di essere chiamata niente meno che fondamentale, per riuscire a definire una creatura che potrebbe provenire da un’antica diaspora di mondi lontani…

Liuti nel Pacifico: la travagliata condizione delle tartarughe più imponenti al mondo

Cosa sia un mostro rappresenta una questione largamente soggettiva, intesa come l’interpretazione dei singoli fattori descrittivi, per l’accesso a un’impressione d’insieme che possa riuscire ad esser valida nel caso di un determinato essere, sia questo una persona, un uccello, un rettile o altro animale. Dal punto di vista di una semplice medusa semi-trasparente dell’Oceano, la cui vita è consistente unicamente nel lasciarsi trasportare dalle più notevoli correnti della Terra, nulla può apparire maggiormente terrificante che l’esistenza di un tubo aspiratore, la cui apertura principale risulta essere del tutto priva di denti, avendo sostituito questi ultimi con lo strumento evolutivo di una moltitudine di aculei rivolti verso l’interno, affinché qualsiasi cosa si ritrovi all’improvviso circondata da una simile possente camera d’intrappolamento, sia del tutto condannata a fare visita all’interno dello stomaco situato all’altro capo di quel canale. E non c’è pietà ne alcun senso d’inerente morigeratezza, nel modus con cui opera la grande tartaruga liuto o leatherback (let. “dalla schiena di cuoio”) che gli scienziati chiamano Dermochelys coriacea, almeno sin da quando nel 1816, il zoologo francese Henri Blainville coniò tale termine per definire l’essere, catturato per la prima volta nel Mediterraneo quasi 50 anni prima e donato all’Università di Padova da Papa Clemente XIII. Questo imponente dinosauro dell’era Moderna, caratterizzato da una forma idrodinamica riconducibile all’eponimo strumento musicale, la cui precisa ecologia sarebbe rimasta ancora largamente incomprensibile fino all’esecuzione di studi più complessi ed estensivi, capace di raggiungere un peso di fino a 700 Kg per la lunghezza di “solo” 1,75 metri, aveva infatti l’inaspettata abitudine di fare la sua comparsa nelle coste più lontane tra di loro al mondo.

Finché all’incirca 40 anni a questa parte, fu finalmente fatta chiarezza sulla quantità di appartenenti alla sua specie che venivano osservati, e qualche volta catturati, lungo buona parte delle coste orientali nordamericane, sebbene in tali ambienti non fosse mai ancora stato possibile registrare l’esistenza di una popolazione stabile, né il suo chiaro effetto sull’ecosistema dell’alta colonna marina. Questo perché le suddette tartarughe, con i le loro due pinne frontali simili ad ali spalancate verso l’infinito, erano capaci di percorrere una quantità di miglia inferiori soltanto a quelle dell’enorme squalo balena, dai territori pescosi dell’Asia, l’Indonesia e le isole del Pacifico Meridionale fino alle acque comparativamente gelide dei Caraibi. Al solo fine di riuscire a procreare, seppellendo le proprie uova in un preciso luogo di spiagge così distanti, alla stessa maniera in cui avevano fatto i propri genitori, e gli antenati di quest’ultimi da un periodo approssimativo di 110 milioni di anni. Un vero e proprio fossile vivente, dunque, inteso come forma di vita capace di resistere a innumerevoli trasformazioni climatiche, mutazioni delle condizioni in essere e la nascita di varie specie concorrenti. Ora tale particolare storia riproduttiva, appartenente alla prima e un tempo maggiormente numerosa popolazione delle tartarughe in questione (con altre due situate rispettivamente nel Pacifico Occidentale e nell’Atlantico) è stata sottoposta a un rinnovato conteggio verso la fine del 2020, mediante l’impiego di un’estensiva campagna di cattura e rilascio previa installazione di appositi segnali a distanza, oltre all’impiego rinnovato di quelli ancora funzionanti da precedenti iniziative, fino alla pubblicazione dello studio di Scott R. Benson e colleghi dell’Istituto Oceanico di Moss Landing (CA) che dando un numero e precise statistiche alla questione, ci ha permesso di far mente locale su quanto purtroppo, ormai da lungo tempo, in molti eravamo giunti a sospettare: che il numero totale delle tartarughe in questa straordinaria collettività itinerante, nelle ultime decadi, è andata incontro ad una progressiva riduzione, che considerata l’appartenenza a tale gruppo di un buon 38-57% di tutte le femmine in età riproduttiva del mondo, potrebbe condurre ad una quantità di esemplari restanti nel mondo intero inferiore ai 1.000 entro il non troppo remoto anno 2030. Una condizione meritevole, quanto meno, di essere sottoposta a un certo grado di approfondimento…