Nella pozza umida dell’oscuro brodo primordiale, il conflitto già costituiva l’unica maniera per potersi garantire la sopravvivenza: protisti vagabondi, esseri acidofili, litoautotrofi, archei. Ciascuno intento a proteggere, ed in qualche modo garantire, la sua particolare interpretazione dell’esistenza. Assicurandosi di essere, in ciascuna situazione, il proverbiale pesce più grande. Mangiare o essere mangiati e diventare una risorsa, per l’accrescimento di un diverso modo di nuotare, percepire o prendere importanti decisioni iscritte nel complesso codice del proprio DNA “pensante” (come, um… Andare sopra, sotto, a destra o sinistra). Eppure persino allora, poteva succedere che in un tentativo di aggressione, attecchissero radici di un diverso ed inatteso tipo di alleanza. “Buongiorno, Sig. Cianobatterio che si trova nel mio stomaco per PURO caso. Mi presento: sono l’ameba eterotrofa. Visto che tutto sommato, non mi riesce di digerirla, che ne dice di formare una simbiosi?” Ed ecco che, BAM! Nel dissolversi del fumo di quel palcoscenico, fece la sua apparizione il primo cloroplasto della storia. Una cellula capace, grazie allo strumento della fotosintesi, d’interrompere la guerra senza fine. Superando quella distinzione all’apparenza irrinunciabile, tra i miti procarioti e gli ambiziosi eucarioti, con i loro più specifici organelli interni, ciascuno ben diviso da tutti gli altri. Sapete come? Non essendo più una sola cellula. Bensì una gestalt (amalgama) di simili unità vitali, ben protetta da una spessa e indivisa membrana esterna, tanto resistente da potergli garantire l’idonea protezione.

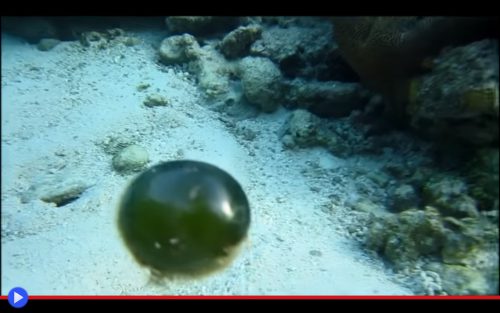

Trascorsi secoli, millenni o interi eoni, quindi, la questione percorse quel binario fino alla fine: poiché sulla base della dura legge della giungla sotto il mare, non puoi certo sopravvivere, se non ti evolvi fino alle più estreme conseguenze. Il che per le alghe, molto spesso, non comporta altro che una rapida riproduzione, sufficiente a superare il rapido consumo garantito da forme di vita implacabili e, per così dire, erbivore con aggressiva convinzione. Non c’è un solo caso, tuttavia, in cui lo schema originario del cosiddetto cenocita o sincizio (Ovvero il biblico “Noi siamo Legione” in versione acquatica e vegetale) appare maggiormente chiaro all’occhio dell’osservatore, che nella presenza vegetativa della Valonia ventricosa, sfera smeraldina e indipendente grande fino a 4-5 cm, che occasionalmente rimbalza sui fondali come fosse una pallina da ping-pong. In grado di costituire, senza il benché minimo dubbio, uno dei più grandi esseri unicellulari di questa Terra.

Intendiamoci: il concetto erroneo eppur largamente diffuso che vedrebbe il “singolo mattone della vita” come una diretta corrispondenza di ciò che rappresentano atomi e molecole per la materia inanimata andrebbe oggi totalmente accantonato (dopo tutto, le PRIME sono fatte dei SECONDI, giusto?) Anche perché soltanto nel nostro corpo esiste il caso di nervi unicellulari lunghi anche svariati metri, per non parlare dell’univoca struttura dell’intestino tenue. Mentre essendo qualsiasi uovo non fecondato, essenzialmente, anch’esso singolo e indiviso, è possibile affermare con certezza che la cellula maggiore sul nostro pianeta debba essere per forza il dono che ha deposto il caro struzzo nel suo nido.

Eppure qui siamo di fronte ad un qualcosa che finisce per assomigliare, del tutto casualmente (?) allo stereotipo di quello che una cellula DOVREBBE essere. Il piccolo (!) sferoide, galleggiante nel vasto mare…

ambiente

La frenesia del pesce che depone le sue uova nel bagnasciuga

Tutti, o quasi, riconoscono il coraggio e il meritevole istinto della tartaruga di mare Caretta caretta, le cui metodologie riproduttive saldamente iscritte nel codice genetico prevedono il significativo dispendio d’energia, e rischio per l’incolumità delle madri, nell’avventurarsi fuori dal proprio elemento e scavare con pinne inadatte, per quanto possibile, al fine di deporre le proprie uova in un luogo abbastanza asciutto e sicuro da riuscire a garantirne la schiusa. Ma non, s’intende, il ritorno in totale sicurezza dei piccoli nascituri, il cui guscio potrebbe anche recare disegnato un bersaglio luminescente, per quanto riesce, dal preciso attimo in cui viene colpito dal sole, ad attrarre una variegata compagine di predatori. Ciò che potremmo forse non riuscire a mettere subito in relazione con tale drammatica circostanza, tuttavia, è la specifica vicenda riproduttiva e il ciclo vitale di un altro abitante costiero del Nuovo Mondo, il particolare pesce simile a una sardina che esiste soltanto nel punto in cui l’oceano Pacifico bagna le spiagge della California e il suo prolungamento meridionale, la Baja al di là del preciso confine messicano. Detto questo e nonostante le barriere linguistiche, per non parlare della suddivisione in due specie simili eppur distinte, l’unico nome comune delle creature scientificamente inserite nel genus Leuresthes è sempre stato grunion, dall’onomatopea spagnola per il suono di un vero e proprio grugnito, che le esponenti femminili di questa tipologia di pinnuti emetterebbero nel solenne momento della verità. Ovvero in quegli ardimentosi attimi, durante i quali centinaia o addirittura migliaia di signore scavano con la coda attraverso la sabbia da cui il mare si è ormai ritirato, circondate da interi stuoli di agitatissimi aspiranti co-genitori. Questo perché, come forse saprete già, per la maggior parte degli appartenenti alla famiglia dei pesci ossei americani Atherinopsidae e i loro cugini eurasiatici Atherinidae non vige in effetti alcuna sostanziale distinzione tra amplesso amoroso e la deposizione delle uova, le quali soltanto pochi attimi dopo essere state abbandonate dovranno ricevere il contributo genetico da cui consegue la fecondazione maschile, chiamato dagli anglofoni milt. Il che permette effettivamente di assistere, per chi dovesse avere una simile inclinazione, allo spettacolo dell’intera linea della spiaggia letteralmente ricoperta di una distesa di scaglie argentee, con l’occasionale sagoma in verticale delle femmine piantate verticalmente nel terreno e vibranti in estasi, mentre un numero variabile tra i cinque e gli otto maschi ciascuna si avviluppano ed avvolgono attorno al loro corpo, nel tentativo di accelerare il rilascio dell’accumulo di materiale riproduttivo semi-sepolto a cui dovranno idealmente contribuire. È una scena davvero impressionante da cui risulta, notoriamente, praticamente impossibile distogliere lo sguardo…

Il solo predatore che sconfigge lo scoiattolo al suo stesso gioco

Tra i mammiferi dei luoghi situati a settentrione, particolarmente quelli di grandi dimensioni sia erbivori che carnivori, è assai diffusa la particolare soluzione biologica per il superamento dei mesi invernali, che consiste nell’abbandonarsi a uno stato di sonno che può durare molte settimane o mesi. In questo modo, nel periodo in cui scarseggia il cibo, essi possono tirare avanti grazie ad un metabolismo rallentato, che prescinde dal bisogno di aumentare la propria attività e di conseguenza, il consumo di quelle stesse risorse caloriche che avrebbero bisogno di conquistare. Ma che cosa succede a chi è abbastanza piccolo, e dotato di un’abilità parimenti straordinaria, nel trarre un valido vantaggio dall’altrui torpore? Quando si parla di martora ci si riferisce nella maggior parte dei casi ad una delle due specie, l’europea (Martes martes) e quella statunitense (M. americana) molto simili sotto quasi ogni aspetto tranne, nella maggior parte dei casi, il colore. Non che un simile fattore sembri avere una specifica importanza di sopravvivenza. Laddove simili rappresentanti della famiglia dei mustelidi (piccoli e agili carnivori) pur essendo a loro volta una facile preda degli uccelli rapaci, non sembrano aver sviluppato attraverso il proprio percorso evolutivo la stessa propensione di altri al mimetismo, né tanto meno la colorazione candida della volpe artica, rendendo, sia il marrone chiaro focato della versione da noi geograficamente più lontana, sia il rossiccio/grigiastro della nostra coabitante in quel del Vecchio Continente, assai visibili mentre corrono e si arrampicano sugli alberi con la loro lunghezza di fino a 40 cm esclusa la coda soffice e vaporosa. Mentre camminano con l’eccezionale equilibrio che le caratterizza lungo i rami trasversali al tronco. Mentre inseriscono il musetto appuntito nei preziosi spazi cavi della pianta. E lo tirano nuovamente fuori, stringendo tra le fauci insanguinate il fin troppo pigro abitante dello spazio ingiustamente ritenuto sicuro.

Il che in realtà, soprattutto nel Regno Unito, costituisce uno scenario tutt’altro che deprecabile da parte degli umani. Dovete infatti sapere come nel particolare mondo di quelle isole verdeggianti, ormai da tempo si verifica una strana e problematica convivenza: tra lo scoiattolo rosso nativo di quelle parti (Sciurus vulgaris) e quello grigio americano (Sciurus carolinensis) specie introdotta in modo accidentale nel suo stesso ambiente. Il che costituirebbe, in realtà, tutt’altro che un problema grave (un roditore trova sempre da mangiare) se quest’ultimo non fosse quasi sempre il portatore sano del virus SPPV, causa di tumori ed anche detto peste degli scoiattoli, in grado d’indurre nel cugino dai colori più accessi una morte lenta e particolarmente travagliata. Benché tale malattia non sia per fortuna trasmissibile ad alcun altra specie, inclusi gli umani, ogni qualvolta una comunità di grigi s’incontra con lo sciuride volgare, si può contare sul fatto che i primi annientino ben presto i secondi, restano gli unici abitanti del territorio. A meno che la martora arboricola (in lingua inglese chiamata “dei pini” per distinguerla da quella “delle rocce” la quale sarebbe in effetti, nient’altro che la faina) non faccia ciò che gli riesce meglio: catturare sistematicamente ed uccidere non tutti gli scoiattoli indiscriminatamente, bensì soprattutto, quelli potenzialmente ammalati, proprio perché lo sciuride carolinense, come propria imprescindibile caratteristica, risulta meno agile e sfuggente della sua controparte inglese. Detto questo ed escluso un tale specifico componente della sua dieta, ci sono ben pochi casi in cui un agricoltore o allevatore abbia mancato di maledire quell’aguzza ed intrigante portatrice di fauci affilate come lame…

Bagliori nelle tenebre: l’incubo marino del drago nero

Avete mai sentito della condizione nota come paralisi ipnagogica? Totale stasi tra il sonno e la veglia, in uno stato d’immobilità terrificante. Bianca ceramica, come candide sono le nocche delle dita, così saldamente abbarbicate al bordo della vasca giusto mentre il contraccolpo di un tremore impercettibile, con un tonfo clamoroso, fa cadere la bottiglia di sapone esattamente in mezzo ai piedi, nello spazio di gran lunga troppo definito. Ed avviene allora d’improvviso, innanzi ai nostri occhi eternamente spalancati, che l’oggetto fuori posto inizi a scomparire, come risucchiato verso il nulla dell’antimateria. Mentre le luci del bagno tremano, quindi si spengono del tutto e un vortice si forma tra le increspature della… Superficie? Impossibile: la pressione si fa dura ed opprimente mentre l’acqua ci sovrasta, permettendoci una stima approssimativa di 1.500, 2000 metri di profondità (almeno). Una nota sibilante ci accompagna in quei momenti che non sembrano finire mai, mentre l’unica speranza, almeno all’apparenza, è quella luce dondolante che compare vagamente all’orizzonte. Destra, sinistra, come un metronomo perfettamente calibrato. Destra, sinistra. La mano che si estende, lentamente, per toccare l’angelo del focolare. Quindi l’accendersi improvviso di due linee in contrapposizione, sulla forma assai sinuosa di quella che può soltanto essere una sorta di creatura tubolare. Grazie ai fotoni che rimbalzano contro di noi ed un grugno che diventa orribilmente chiaro! Occhi chiari come il latte, denti acuminati. Il lungo tentacolo con l’esca sotto il mento che si mette, molto lentamente, a lato. Mentre le due fauci contrapposte della più terribile condanna, lentamente, molto lentamente si aprono per darci il benvenuto…

Tanto strettamente ha finito per essere associato il termine “idrofobia” alla malattia diffusa tra determinate specie animali causata dal lyssavirus, la rabbia, da aver fatto largamente dimenticare il suo significato etimologico ai più: dalle parole greche ὑδρο, acqua e ϕοβία, paura e sottolineo terrore, una profonda e indicibile avversione, ovvero l’assoluta incapacità di trovarsi alla presenza di anche soltanto poche gocce di quel fluido trasparente che normalmente ci da la vita. Ora immaginate solamente per un attimo, purché non sia eccessivamente orribile, l’esperienza personale di un qualcuno che si trovi in questo stato non a causa della contrazione di uno stato alterato di salute, bensì per l’effettiva e duratura disfunzione dei propri più intimi processi neuronali. Una condizione, in altri termini, comunemente fatta oggetto di studio da parte della psichiatria. La quale avrebbe, proprio in funzione di ciò, la propensione imprescindibile a tentare di risolvere il problema assai diffuso della crisi di panico. Che quando arriva, arriva, persino in un momento all’apparenza salubre come una sessione d’abluzioni mattutine. Ma chi l’avrebbe mai detto che in effetti il pesce vipera, anche detto Drago Nero del Pacifico, non soltanto esista veramente, ma sia almeno tanto terribile, quanto effettivamente appare…