Plurime lancette di un insolito meccanismo per segnare il tempo. Al primo giro, sono già passati 10 anni. Dopo il secondo almeno un secolo. Ed al terzo periscono le intere civilizzazioni, al concludersi geologico di un’Era. O almeno così sembra, mentre l’ultimo terrore immobilizza la coscienza come la migliore droga psicotropica, trasportando l’immaginazione oltre l’empireo regno della razionalità presente. Sta rimbalzando in questi giorni tra le sfere delle trattazioni social e le diverse bacheche del grande forum Reddit, una scena prelevata direttamente da quello che dovrebbe essere, in un mondo ideale, soltanto un semplice film dell’orrore. Ma costituisce piuttosto, con vertiginosa evidenza, la testimonianza diretta di una frenetica sera di vita vissuta, presso il più remoto ed oceanico dei 50 territori statunitensi. Il che ci porta all’interrogativo, assai difficile da tralasciare, di come, esattamente, sia stato possibile giungere fino a questo punto! Con il Diavolo sotto un coperchio; quando il demonio, come sua implicita prerogativa, aborrisce la fabbricazione dei coperchi…

E in fondo, chi l’avrebbe mai detto? Che fossero così veloci. Una volta e mezza la lunghezza del loro corpo AL SECONDO, in condizioni di deambulazione relativamente “normali”. Ma una volta trasferite nel reame del più puro panico, almeno a giudicare da una simile sequenza, anche più di questo ed abbastanza, oggettivamente parlando, per gettare nello sconforto le legittime aspettative di dovesse assistere a una tale scena dentro le atterrite mura di casa sua. Stiamo parlando, per la cronaca, di quello che può essere soltanto il centopiedi asiatico o Scolopendra subspinipes, fino a 20 cm di acuminato incrocio tra un ragno ed un serpente, dotato di 22 segmenti ed almeno nella maggior parte dei casi, 44 zampe. Di cui le due anteriori prensili e fatte per immobilizzare la preda, poco prima di affondare le sue zanne avvelenate nel suo corpo impreparato o dormiente. Con conseguenze non sempre facili da prevedere, ma nefaste nella maggior parte dei casi. Persino… Per le persone. Esistono nei fatti tre sole specie di centopiedi in tutto l’arcipelago hawaiano, teatro titolare di questo incontro al limite con il Creatore, di cui due native e non più lunghe di 5 cm, nonché prive di un veleno che possa dirsi clinicamente rilevante. Ma è soltanto una quella abituata a penetrare nelle abitazioni, alla perenne ricerca di luoghi umidi e caldi, per arrampicarsi su pareti e qualche volta, orribilmente, cadere; e caso vuole che sia anche quella più pericolosa ed una delle maggiormente diffuse al mondo. Nessuno sa per quale tramite questa imponente specie di scolopendra sia riuscita a diffondersi dall’Asia alla Russia, la Malesia, l’Indonesia, l’Australia e persino i Caraibi americani, presso cui si sospetta al minimo un qualche tipo di assistenza accidentale da parte dell’uomo. Tutti concordano, comunque, nel tenersene a ragionevole distanza, in forza della sua rinomata aggressività ed il pericolo implicito del suo probabile morso. Esperto e svelto predatore capace di catturare prede anche molto più grandi di lei, compresi roditori ed altri piccoli vertebrati, la scolopendra è infatti solita fare affidamento sulle sue tossine in grado d’inibire i canali ionici del sistema nervoso, inducendo spasmi, paralisi e un dolore particolarmente intenso. Con un’efficacia tale da poter arrecare immediata sofferenza anche in una persona adulta, sebbene i morsicati siano raramente a rischio di sopravvivenza, a meno di condizioni pre-esistenti o reazioni allergiche inaspettate. Si ha in effetti un singolo caso registrato di una morte causata dalla S. subspinipes, che si configura come un caso particolarmente tragico e non particolarmente rappresentativo, durante il quale una bambina di sette anni venne morsa nelle Filippine alla testa, permettendo al veleno di raggiungere immediatamente il cervello. Racconto dal contesto molto differente, che tuttavia non serve certo a sdrammatizzare una situazione di crisi come quella mostrata nel breve video di Reddit, soprattutto quando si considera che prima o poi, il coperchio della pentola dovrà essere rimosso. E non è certo facilissimo, né in alcun modo intuitivo, riuscire ad uccidere una scolopendra…

veleno

Dall’Australia all’India, l’abito sgargiante delle cavallette con un pessimo sapore

Quando nel 1845 l’esploratore poco più che trentenne di origini tedesche Ludwig Leichhardt fece il suo ingresso nel plateau di Arnhem pochi anni prima di sparire misteriosamente, presso i remoti confini dell’Australia settentrionale, non tardò a notare l’apprezzabile diffusione di una certa quantità di macchie rosse e azzurre tra la rigogliosa vegetazione locale. Alcune immobili, altre inclini a rapidi spostamenti diagonali, tali da portarle a collocarsi tra cespugli, sopra i tronchi e in mezzo all’erba più alta di quei luoghi raramente battuti da visitatori umani. Soltanto a un’analisi più approfondita, dunque, gli fu possibile identificare tali anomalie zoologiche come rappresentanti locali del grande ordine degli ortotteri, contenente alcuni dei più riconoscibili, notevoli ed amati/odiati insetti inclini ad interferire con un funzionale sfruttamento agricolo del territorio. Tipologia d’insetti particolarmente diffusa nell’intero continente d’Oceania, con oltre 2.000 specie differenti molte delle quali endemiche di questo solo vicinato del mondo; anche se, risulta opportuno specificarlo, nessuna cromaticamente eccezionale quanto quella destinata da quel giorno a portare il suo nome, così strettamente interconnessa alla cultura aborigena ed il repertorio artistico delle popolazioni locali.

Prima dell’arrivo degli Europei, infatti, questo essere veniva strettamente associato al dio della tempesta Namarrgon, raffigurato con il suo riconoscibile aspetto in mezzo alle pitture parietali risalenti alla Preistoria, mentre con le asce collocate in corrispondenza delle sue antenne colpiva le nubi durante le stagioni primaverili, scatenando i terribili acquazzoni stagionali che fino a tal punto influenzavano la vita delle tribù locali. Stiamo in effetti qui parlando di un artropode della lunghezza media di 11 cm, per di più prolifico a sufficienza da poter idealmente condizionare in modo apprezzabile la natura proprio come annunciato dalla sua colorazione aposematica, per una volta corrispondente all’arma chimica effettivamente esistente di una secrezione dal gusto sgradevole prodotta dalle ghiandole situate sulla schiena. Come apprezzabile dall’assenza di lunghe antenne sulla sua caratteristica testa conica, la cavalletta di Leichhardt appartiene al sottordine delle Caelifera, creature meno inclini rispetto alla tipica locusta africana o asiatica a forma sciami in grado di spostarsi per molti chilometri come tragiche piaghe d’Egitto. Il che ha sempre teso a farne piuttosto il soggetto occasionale di fortuiti avvistamenti, presso luoghi per lo più disabitati ove erano soliti crescere i cespugli del genere Pityrodia, pianta aromatica della famiglia della menta dal caratteristico fiore tubolare. Perfettamente fornita, dal punto di vista ecologico, degli strumenti necessari a sopravvivere all’attacco reiterato di questi famelici erbivori, che dopo essere usciti dalle uova deposte nel terreno effettuano la muta e raddoppiano le proprie dimensioni fino a 7 volte, prima di giungere alla loro variopinta forma finale dell’età adulta. In un processo in grado di richiedere fino a cinque mesi, durante l’estate meridionale tra aprile e dicembre e che ne vede la popolazione inerentemente tenuta sotto controllo per l’insorgere di frequenti incendi stagionali. Facilmente distinguibili diventano, quindi, i maschi dalle femmine a causa di una forma più piccola e snella, causa l’assenza delle uova all’interno del loro corpo, e funzionale all’abitudine frequente di restare attaccati per lungo tempo alla schiena della compagna, facendo per quanto possibile la guardia di quella che dovrà presto diventare la loro prole.

Rimaste a lungo prive di una classificazione tassonomica efficace, soltanto in epoca recente queste cavallette sono state inserite all’interno della famiglia con diffusione pan equatoriale delle Pyrgomorphidae, creature dotate di alcuni aspetti comuni tra cui la conformazione dell’apparato riproduttivo, la scanalatura al centro del pronoto (parte anteriore del corpo) e le abitudini alimentari. Tanto che a molte migliaia di chilometri, presso un diverso segmento di quel puzzle geologico che era stato il supercontinente Gondwana, è possibile trovare un suo letterale fratello separato al momento della nascita, il cui aspetto è definibile, se vogliamo, ancor più sgargiante e memorabile della variante australiana…

Filmata la tecnica che ha permesso ai serpenti di conquistare l’isola di Guam

“Frrr, frrr…” Il suono perfettamente udibile nella notte dal caldo intenso e tropicale. In abito piumato nero per il lutto, la coppia conobbe infine il vero significato del termine “disperazione”. Due corvi delle Marianne nel loro alto nido, gli ultimi della loro specie nel raggio di molte migliaia di chilometri, circondati da trappole, veleno e barriere di varia natura, tra cui l’ultima e più efficace doveva essere, nell’idea dei naturalisti incaricati di custodirli, l’ampio e liscio comignolo all’interno del quale e era stato inserito il palo. Ma ora l’intero sostegno della loro casa, vibrando lieve, trasportava l’impressione che qualcosa di orribile stesse per accadere: “Frrr, frrr…” risuonava nel buio ed all’interno di esso, due fari tondi riflettevano la luce distante della Luna, le stelle ed un famelico desiderio. Assai lentamente, l’anello scaglioso si strinse ancora, e facendo seguito a ciascuna delle sue soste con uno slancio di pochi centimetri, di volta in volta riusciva a non tornare indietro. Con aria atterrita, l’ultimo maschio di Corvus kubaryi si sporse di qualche centimetro oltre il foro d’ingresso della sua “imprendibile” fortezza. E fu allora che in pochi secondi, poté comprendere la gravità dell’attuale situazione. “Cara, dobbiamo andare.” Gracchiò all’indirizzo della sua signora: “Il serpente sta arrivando.” E con sguardo malinconico scrutò, per l’ultima volta, la forma candida delle loro preziose uova. Lei aprì lievemente il becco, come se stesse per rispondere, poi tacque. Il fruscio diventava più forte. La lingua con la forma di Y, di un accesso color porpora, spuntò oltre i limiti del davanzale. “Frrr, frrr…” Faceva il colubride marrone arrampicatore. “FRRR!”

Ribadisce il diffuso aforisma, presente in diverse versioni all’interno di molte culture, anche particolarmente distanti tra di loro: “Nell’ultimo dei giorni, i morti torneranno a camminare sulla Terra.” Scendendo dall’alto, grazie a un paracadute. Guam, Pacifico Occidentale, fine dell’anno 2013. Il conflitto che andava avanti ormai da decadi aveva ormai raggiunto l’apice: con 10 specie aviarie portate alla totale estinzione, più almeno altrettante sottoposte ad un rischio critico, come parte di una situazione che nessuno avrebbe più potuto tollerare. Così gli Stati Uniti, tutori dell’isola verde fin dai tempi della guerra ispano-americana (1898) decisero d’investire all’incirca 9 milioni di dollari per un programma che avrebbe dovuto, almeno in teoria, portare alla loro totale eradicazione. Nessuno contò esattamente, a quel punto, quante migliaia di topi ormai defunti furono gettati dagli aerei, poco dopo essere stati avvelenati con una piccola quantità di paracetamolo, sostanza inspiegabilmente letale soltanto per l’indesiderata specie del Boiga irregularis, longilinea creatura in grado di raggiungere fino ai 3 metri di lunghezza. Per lo meno, in condizioni ambientali che potessero a tutti gli effetti definirsi ideali. Così che a seguire del secondo conflitto mondiale, sfruttando il passaggio accidentale ottenuto a bordo delle navi ed aerei che provenivano dalla natìa Australia, qui gli sarebbe capitato di trovare un vero e proprio paradiso. Abitato da prede che, molto semplicemente, non avevano mai avuto a che fare con un rettile strisciante prima di quel fatidico momento. E gli invasori mangiarono, prosperarono e si riprodussero. Fino a una densità, in certe particolari aree, capace di superare i 12.000 esemplari per miglio quadro. Il che avrebbe necessariamente richiesto, prima o poi, un deciso intervento da parte degli umani, pena il totale disboscamento dell’isola di Guam causa totale mancanza di uccelli incaricati dal sistema natura di disperdere pollini e semi, destinati a condividere il triste destino della colomba della frutta delle Marianne (Ptilinopus roseicapilla) ormai qui estinta da diverse generazioni.

Se oggi siamo qui, tuttavia, con la nostra telecamera puntata verso l’oscuro velo di tenebre, qualcosa deve necessariamente aver mancato di funzionare. Come hanno saputo recentemente scoprire, pubblicando un rivoluzionario studio in merito, gli scienziati provenienti dall’Università del Colorado…

Il topo che ottiene il suo potere dall’albero della morte africano

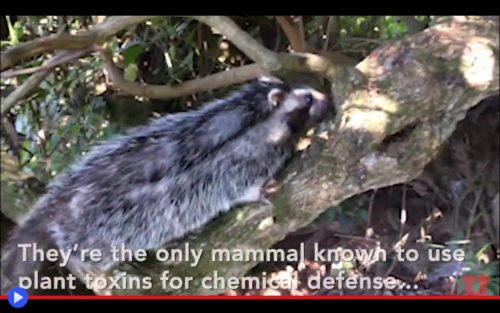

Quando al termine dell’anno 2007 in Kenya venne dichiarato il risultato delle presidenziali, che vide la problematica ed inaspettata riconferma di Mwai Kibaki, nel paese si aprì una crisi destinata a sfociare ben presto nella violenza. Le critiche e i sospetti del Movimento Democratico Arancione, ascoltate da diversi gruppi politici, tribali e terroristici del tormentato paese, furono quindi il segnale che avrebbe dato inizio a violenti disordini civili. Durante i quali, a causa della difficoltà di reperire armi da fuoco in Africa Orientale, le antiche culture locali sfoderarono uno strumento ormai dimenticato da tempo: il cardenolide, un potente veleno contenuto all’interno dell’albero Acokanthera schimperi, comunemente detto in lingua inglese il poison arrow tree. Migliaia di punte sibilanti, accompagnate da altrettante asticelle piumate, iniziarono così a sibilare da un lato all’altro della Rift Valley, assolvendo perfettamente la compito per cui erano state create: indurre un’incremento drammatico dei battiti cardiaci di chiunque venisse anche soltanto superficialmente ferito. Con conseguente, irrimediabile e immediata dipartita dal mondo dei viventi. Nell’intero mondo vegetale non esistono, d’altronde, molte altre sostanze che si siano evolute con la specifica funzione di riuscire a dissuadere un elefante. E di cui soltanto pochissimi milligrammi, una volta entrati in circolo, possono assicurare la morte di un essere umano adulto. I gruppi armati dei Kalenjin, Mungiki, Chinkororo e Mulungunipa, tuttavia, non erano i soli a conoscere un simile segreto potenzialmente letale per i loro nemici. Lungamente noto a una creatura assai più piccola, ma non meno letale, che si aggira di notte nel sottosuolo della foresta, il Lophiomys imhausi.

Potrebbe sembrare, in un primo momento, nient’alto che una puzzola striata (Ictonyx striatus) data la colorazione bianca e nera, la coda folta e le movenze inarcate del corpo grande approssimativamente quanto un coniglio. Creatura di per se abbastanza maleodorante, ed universalmente temuta, da poter osare di sottrarre il cibo sotto il naso dei leoni. Una chiara soluzione aposematica, benché il destino dei grandi felini eccessivamente aggressivi, ineluttabilmente, risulterebbe ancor più drammatico nel caso del cosiddetto topo crestato. Un singolare rappresentante, a seconda della scuola tassonomica, della famiglia dei muridi o cricetidi, che l’evoluzione ha preparato ad un mezzo di difesa tanto orribile quanto singolare: mordicchiare le foglie e i rami del fatale albero Acokanthera, per poi provvedere a cospargersi i fianchi della sua linfa scaturita dall’inferno verde di epoche preistoriche dimenticate. Un approccio all’autodifesa per il quale il roditore dalla lunghezza approssimativa di 50 cm risulta perfettamente attrezzato, vista il modo in cui nasconde, sotto la propria impressionante criniera erettile, alcuni peli specializzati dalla consistenza spugnosa, in grado di restare imbevuti maggiormente a lungo del veleno cardiaco misto alla saliva dell’animale. Nei confronti del quale il topo riesce invece ad essere, di contro, prevedibilmente immune ad ogni tipo di effetto. Ragion per cui risulta comprensibile il fatto che, fino a novembre del 2020, nessuno avesse osato avvicinarsi abbastanza a queste creature nel loro ambiente naturale, da poter approfondire la loro struttura sociale ed abitudini ereditarie. Almeno fino al coraggioso studio scientifico, pubblicato sul Journal of Mammalogy da un gruppo di studiosi guidati dalla biologa dell’Unversità dello Utah, Sara Weinstein…