C’è della vera forza, in questo pelo dorato. Gran possanza nelle sue vibrisse, gli occhi vispi, le zampette stabili e convinte. Per un lungo tempo l’essere venuto dalla Siria, singolo animale che possa dirsi più rassomigliante a un “roditore addomesticato” ha coinvolto ed affascinato gli appassionati etologi di tutto il mondo, per la sua capacità di trasformare la prigionia in una valida opportunità. Mentre corre, corre e impegna le considerevoli energie dentro la piccola gabbietta, che nella sua mente non è piccola ma un campo vasto e ingombro di splendenti margherite, entro cui esplorare un longilineo itinerario alla ricerca metaforica dell’orizzonte. Visione fantastica ma in qualche modo realizzabile, grazie al sapiente impiego di un utile attrezzo per l’iniziativa dei suoi carcerieri: Magna Rota, la grande macina posizionata in verticale, fatta girare dal roditore occupante del suo accogliente spazio cavo. La cui ispirazione storica, in maniera alquanto inaspettata, possiamo facilmente individuare nei manoscritti e le altre opere di un tempo assai remoto, centrate attorno all’epoca del Medioevo ma risalenti anche, come acclarato dai filologi, al Mondo Antico ed in particolare l’Antica Roma. Certo, all’epoca nessuno avrebbe avuto l’occasione o il desiderio di tenere in casa un’intera famiglia di Mesocricetus auratus. Ed è per questo che a mettere in moto l’ingranaggio, a quei tempi, dovevano pensarci le persone.

Certo è che quando si sceglie di utilizzare l’aggettivo magna (latino per “[cosa] grande”) tutto è chiaramente relativo, così traslando la questione fino alle effettive proporzioni di uno o più umani, è inevitabile che la circonferenza intorno al mozzo e nesso delle situazione finisca per misurare un minimo di 3 metri e mezzo, fino a un massimo di 5 o 6. Il che valeva a dargli una funzione d’importanza tanto primaria che in effetti, potremmo giungere a considerarla l’obiettivo per cui veniva abitualmente posta in opera, in una crescente varietà di situazioni. Immaginate a tal proposito una squadra di operai e schiavi impegnata presso il territorio dell’Urbe, che su indicazione dell’Imperatore in persona avesse ricevuto il mandato di costruire l’ennesima diramazione dell’acquedotto cittadino, un’importante segno di riconoscimento del notevole ingegno civile dei nostri antenati. Struttura la quale, come ben sappiamo dagli esempi rimasti ancora in piedi, non viaggiava sotto terra come all’epoca corrente bensì sul “viadotto acquatico” di una lunga serie di archi, sostenuti all’altezza approssimativa di 10 metri. Fino alla quale, prevedibilmente, risultava necessario sollevare una grande quantità di materiali, al punto che la sola forza muscolare, di per se, non avrebbe potuto dimostrarsi altro che insufficiente. Ora se guardiamo ancora più indietro, nella lunga cronologia delle civiltà pregresse, fino alle piramidi egizie, possiamo dire che la soluzione per sfidare i cieli con le proprie costruzioni sia apparente nella forma stessa di quest’ultime, le cui pareti digradanti erano la rampa stessa, per cui uno spazio orizzontale maggiore potesse corrispondere allo sforzo comparativamente ridotto, al fine di sollevare le grandi e pesanti pietre dell’edificio. Ma poiché per i Romani, che costruivano direttamente in verticale, un tale approccio non sarebbe stato applicabile, è palese che dovesse esistere a quel punto un metodo migliore. Come allungare, quindi, lo spazio percorso più e più volte con le pietre da costruzione, riducendo conseguentemente lo sforzo necessario al sollevamento, senza per questo dover costruire l’approssimazione antropogenica di una montagna? La risposta è quella semplice, di usare una carrucola, ma non poi tanto semplice, se si considera l’implicito bisogno di ottimizzare. Così che celebre trattato De architectura di Vitruvio (15 a.C.) allude nel suo decimo e ultimo libro ai diversi metodi per il sollevamento di carichi pesanti in uso in tutto il territorio civilizzato, tra cui possiamo individuare l’insieme di tre carrucole in un singolo sistema interconnesso, chiamato trispastios (rapporto di potenza 3 a 1) e quello ancor più efficace del pentaspostos (cinque carrucole) per cui uno sforzo pari all’entità di 50 Kg poteva corrispondere all’agevole sollevamento di un carico di 250. Ma il più impressionante degli approcci era senz’altro il polyspaston, in cui una pluralità di questi metodi venivano associati in serie, e fatti funzionare mediante l’uso di un argano o cabestano, ruota spinta innanzi dalla forza di uomini o animali, incrementando ulteriormente il vantaggio operativo degli utilizzatori. Finché in un giorno a cui è impossibile risalire, a qualcuno non venne in mente di mettere i muscoli dentro la ruota stessa…

Naturalmente la magna rota eliminava del tutto l’ipotesi della forza bovina dall’equazione, visto come assai difficilmente gli ungulati in questione avrebbero potuto essere costretti a utilizzarla. Ed i criceti, oltre a non aver trovato ancora l’attuale distribuzione, non avevano il possesso di una dimensione sufficiente ad assolvere allo scopo. Ciononostante la gru a ruota presentava alcuni significativi vantaggi, tra cui l’implicita potenza espressa con spontaneità dalla camminata (mai e poi mai, corsa) di uno o ancor più spesso due umani, oltre alla dimensione maggiore a quella di qualsiasi argano, capace di moltiplicare ulteriormente i risultati dello sforzo immesso nel suo sistema. Possiamo dunque effettuare una stima assai vaga, per cui una singola persona messa all’interno di questo apparato potesse facilmente giungere ad esercitare una potenza di sollevamento pari a una tonnellata e mezzo, per cui gli Egizi avrebbero necessitato la lunga rampa e una squadra composta da un minimo di 30 o 40 persone. Il che non dovrebbe farci immaginare l’efficacia e rapidità comparabili a una gru moderna pensata per lo stesso carico, dato il segreto stesso alla base di ogni sistema multiplo di carrucole: l’aumento dello spazio fatto percorrere a un punto arbitrariamente individuato sulla fune o corda, con conseguente allungamento dei tempi necessari al completamento dell’operazione. Non che ciò avrebbe avuto conseguenze eccessivamente gravose per i tempi necessari a completare l’acquedotto o altra creazione monumentale, visto come l’intera cadenza venisse comunque dettata dall’opera, ancor più lenta, degli operai situati in cima all’oggetto di tali & tante attenzioni, intenti a disporre con attento metodo i materiali sollevati fino a quel momento.

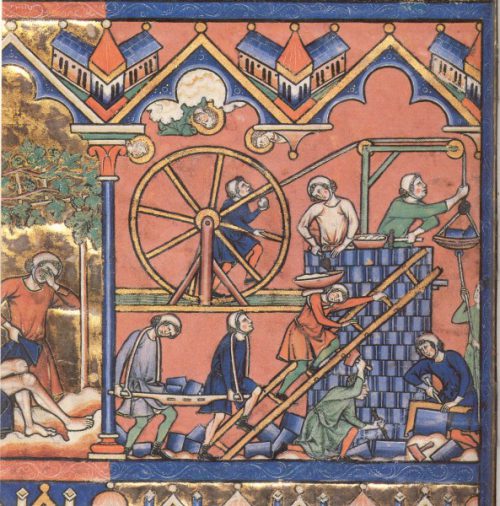

Per quanto ci è dato capire quindi, attraverso le fonti storiografiche acquisite, la tecnica della magna rota andò perduta con la caduta dell’Impero Romano d’Occidente, soltanto per essere riscoperta in Francia attorno al XIII secolo, come possiamo desumere dalle illustrazioni di alcuni testi risalenti a quel particolare contesto architettonico in divenire. Ove cui gradualmente, la progressiva diffusione dell’architettura gotica e la conseguente ambizione a costruire torri e campanili sempre più elevati portò i commissionati dalla Santa Chiesa a riscoprire, e mettere all’opera, l’antico quanto efficiente sistema romano per il sollevamento dei materiali.

Queste sono le gru a ruota in merito alle quali, grazie alle maggiori testimonianze giunte fino a noi, possiamo dire di possedere un maggior numero di nozioni. Costruite quasi del tutto in legno e concepite per venire spostate più volte durante l’opera, esse non venivano collocate sulla cima di alte impalcature o le mura stesse, come potremmo affermare che succeda oggi, trovando bensì posto sempre sul terreno solido, e mano a mano che l’edificio cresceva sull’ultimo piano che potesse dirsi a tutti gli effetti ultimato. Ciò bastava a garantire nella maggior parte dei casi una stabilità soddisfacente, benché ancora oggi sia possibile osservare, negli antichi edifici religiosi di città importanti come Parigi, Chartres, Reims, Amiens e Beauvais, i fori quadrati detti “pontai” nelle mura, impiegati per assicurare ulteriormente le opere temporanee tra cui la struttura possente della gru a ruota. Che migrando progressivamente fino all’ultimo piano della grande chiesa, più volte smontata e rimontata come una macchina d’assedio, finiva spesso per essere lasciata presso il piano più alto della stessa, al fine di trovare l’impiego per il futuro trasporto di materiali di riparazione o rinnovamento. Questo tipo di gru, benché piuttosto complesse da costruire, risultavano ancora prive di artifici avanzati come il sistema del cricchetto, oggi utilizzato per impedire la naturale tendenza del materiale sollevato a tornare verso terra per via dell’attrazione gravitazionale, poiché sembra che il forte attrito inerente in questo tipo di macchinario impedisse a quest’ultimo di accelerare troppo improvvisamente. Ciononostante, l’impegno continuativo nel tempo delle persone all’interno della ruota diventava a questo punto irrinunciabile, tanto che secondo alcune fonti gli utilizzatori della ruota venivano spesso scelti tra persone non vedenti, e perciò meno inclini a distrarsi o spaventarsi per le altezze spesso precarie a cui venivano fatti lavorare.

Una prima evoluzione funzionale nel sistema ancestrale del polyspaston può essere quindi individuato in epoca Rinascimentale quando con l’ampliarsi del commercio internazionale, iniziò a presentarsi il bisogno di caricare e scaricare velocemente una grande quantità di carichi dalle navi. Questa specifica versione del macchinario, per la prima volta dotata di un sostegno che permetteva lo spostamento laterale del carico, veniva spesso incorporata in un qualche tipo di edificio permanente dotato anche di un tetto, per proteggere il “motore umano” dalla pioggia e le intemperie. Simili apparati, in ogni possibile declinazione e dimensione, avrebbero quindi continuato a trovare l’utilizzo fino ai confini dell’epoca Moderna, quando furono finalmente resi obsoleti dall’energia a vapore.

L’entusiasmo degli archeologi sperimentali per grande gru a ruota romana e medievale, tuttavia, avrebbe continuato a farne costruire numerosi esempi in giro per il mondo, da studenti, professori e amministratori di località storiche, fondamentali per massimizzare il turismo dei rispettivi paesi. Così oggi è possibile osservarne numerosi esempi, ricostruiti o in perfetto stato di conservazioni, presso chiese e cattedrali europee e nel Regno Unito, oltre a porti storici situati in Olanda, Germania e Danimarca. Un particolare esempio, l’unico ad essere ancora utilizzato quotidianamente, si trova presso il castello in corso d’opera di Guédelon vicino Treigny, in Francia, la creazione di Michel Guyot soggetta a metodi di costruzione esclusivamente autentici per l’epoca medievale del suo originario contesto d’ispirazione.

Un intento realmente nobile ed impegnativo, oltre qualsiasi impegno sia per noi possibile individuare nello stile di vita del pur savio criceto. Ma non è forse vero che i sentimenti ed i bisogni semplici, talvolta, ispirano alcune delle imprese più significative possibili lungo l’eterno susseguirsi dei giorni? Come il bisogno quasi elementare di andare “in alto” per ottenere il quale generazioni di menti insigni, attraverso le epoche, apparecchiarono le più improbabili e contro-intuitive tra tutte le possibili soluzioni. Che è poi la base stessa, ed il significato ultimo, di quella che ormai da tempo abbiamo imparato a chiamare tecnologia.