Paura, pericolo, immagini SHOCKANTI… Il bambino con l’impermeabile giallo dello zoo di Chiba, in Giappone, che poteva LETTERALMENTE “morire”! La belva leonina ha fatto tutto il POSSIBILE per tentare di sbranarlo e divorarlo, oh my! Ogni volta che càpita, è un tripudio d’iperboli e titoli concepiti per massimizzare il click–through delle proprie fedelissime pubblicità. Non c’è un singolo giornale, quotidiano o testata pseudo-amatoriale (per non parlare dei blog) che possa resistere alla tentazione di drammatizzare l’evento fortuito di un grande animale selvatico, rigorosamente intrappolato in una gabbia, che per pochi, incredibili secondi, dimentica la propria condizione ed immagina invece un qualcosa di mai vissuto, le vaste praterie, la taiga, la savana… Terre cariche di cibo con gli zoccoli e le corna, assieme ad altrettanto valide opportunità di arricchimento spirituale. Il cui spettro evanescente, completo di baobab e sagome teatrali di giraffe in lontananza, basta per snudare gli artigli e far tremare nelle loro scarpe gli impreparati carcerieri, o ancora meglio, il loro pubblico pagante, con i pargoli innocenti delle aspettative…. E gli avidi spettatori che, da casa, ricevono la storia così così filtrata: un ASSALTO terribile e SCONVOLGENTE condotto dall’efferata BELVA che con IMPRUDENZA è stata trasformata in una vittima ed ora è carica di un giusto RANCORE. Credete che il bambino si sia salvato? Volete fare un’ipotesi? Si però, mi raccomando, prima di passare al meteo di domani sarà meglio che facciate in modo di conoscere lo stato di salute della vittima del brutale ASSALTO. Click, click! cli-click.

Il che non significa, naturalmente, che l’intera questione sia una montatura allestita ad arte: l’altro recente fatto di cronaca in materia di zoo, relativo alla triste fine del gorilla Harambe dello zoo di Cincinnati ucciso per salvare il pargolo caduto nella recinzione, dimostra ampiamente come un animale tenuto in cattività possa essere altrettanto pericoloso, per lo meno in determinate circostanze, di uno che ha trascorso la propria intera vita potendo contare unicamente sulle proprie forze e spirito di sopravvivenza. Il fatto è che i più grandi predatori, o difensori del territorio emerso che l’ecosistema terrestre abbia saputo produrre in milioni di anni di evoluzione, potranno anche essere stati sottoposti ad una sorta di lavaggio del cervello, diventando mansueti in funzione delle alte pareti che si frappongono tra loro e l’orizzonte. Ma la forza dei loro muscoli possenti, le armi che possiedono in artigli e denti, lo spirito indòmito e imponente, resteranno per sempre componenti inseparabili del loro essere leoni, tigri, leopardi. Ed è una questione che molti dei frequentatori di Internet potrebbero conoscere davvero bene, sopratutto in funzione di canali come quello del santuario per animali da riabilitare Big Cat Rescue, di Tampa, Florida USA. Un’istituzione nata verso la metà degli anni ’90 e che adesso, grazie all’opera pluri-decennale della fondatrice e CEO Carole Baskin, è diventata anche un centro divulgativo multimediale con milioni di followers su YouTube e i principali Social Networks. Soprattutto in funzione di segmenti appassionanti come quello qui sopra riportato, che ha per titolo “Mai voltare la schiena ai grandi felini.” Vi siete mai chiesti…Perché?

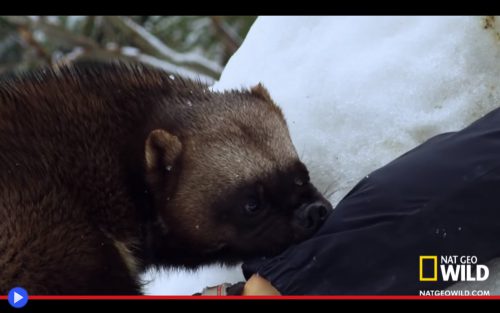

È una visione quasi comica, tanto appare innocente e spontanea la chiara sete di sangue degli animali che ne diventano i protagonisti secondari, sùbito pronti a far finta di niente una volta che realizzano che è tutto un gioco. Nel breve video, di neanche due minuti, uno dei volontari del parco (purtroppo non ci viene detto il nome) si accovaccia con fare distratto di fronte alle gabbie del leopardo Cheetaro, delle tigri Andre ed Amanda, del leone Cameron e della tigre bianca Zabu, per fare un qualcosa di simile a quanto, nel caso del bambino giapponese, è riuscito gli articolisti di mezzo mondo: girarsi innocentemente dall’altra parte. L’effetto di un simile gesto sulla mente dei carnivori e lampante quanto immediato…