Come plurime diramazioni dell’albero di ciliegio, l’influenza della cultura giapponese si dipana attraverso l’Asia, l’Europa e il resto del mondo. Certe volte, attraversando fasce disallineate e campi trasversali d’interesse, qualche altra, rilasciando un seme che può giungere a portare crescite del tutto inaspettate. Sapevate, a tal proposito, che nell’intera nazione Cecoslovacca, a partire dal 1997, sono state fondate ben 10 differenti scuole di sumo? Svariate delle quali a Praga in Repubblica Ceca, nei dintorni della quale oggi alcuni sognano la futura trasformazione di una fabbrica dismessa in stadio per la pratica di quest’antica arte marziale, nei fatti il primo ad essere edificato fuori dall’arcipelago d’origine, all’altro capo del mondo. Per ragioni la cui analisi, allo stato attuale dei fatti, sfuggono all’umana comprensione. Senza finanziamenti governativi, senza gli incentivi normalmente riservati ad altri sport, specialmente se si tratta di una disciplina olimpica, la complessa arte del combattimento nel dohyō, arena-tempio dalla forma circolare, è prosperata grazie alla passione di un’elite, capace di convincere e portare sotto la sua ala un’intera potenziale generazione di praticanti. Ed è proprio sulla base di una simile struttura, sociale, culturale e fortemente sentita, che ebbe modo di prendere forma l’esperienza personale di Pavel Bojar alias Takanoyama Shuntarō, secondo il nome ricevuto presso il proprio campo d’adozione come uno dei pochi, pochissimi combattenti europei. All’interno di un mondo che al di sopra di ogni altro, nella percezione generalista, sembrerebbe il frutto di un sentire fortemente nazionalizzato ed unico, l’irripetibile conseguenza di una lunga serie di specifiche circostanze. Eppure colui noto come “l’Onorevole Montagna” (significato letterale di taka-no-yama; 隆の山) si spostò in Giappone nell’anno 2000 all’età di soli 17 anni, vincendo un campionato giovanile per riuscire ad esser accettato nella heya di Naruto nella prefettura di Chiba, gestita dall’ex campione assoluto (yokozuna; 横綱) Takanosato Toshihide. Sotto la cui ala protettrice e grazie ai cui insegnamenti, avrebbe stabilito numerosi record molto significativi, senza tuttavia riuscire mai ad accedere alle vette più irraggiungibili di quel ragguardevole consesso di guerrieri.

Ritiratosi quindi nel 2014 all’età di 31 anni, a seguito di una serie di sconfitte sfortunate costategli una grave retrocessione, oggi Takanoyama resta sorprendentemente famoso in entrambi i suoi paesi, incluso quello d’adozione e soprattutto online, dove i video di alcuni suoi combattimenti ritornano virali ad intervalli imprevedibili, spesso accompagnati da sottotitoli quali “Combatti usando la furbizia, non la forza” oppure “Le dimensioni contano, ma solo nella mente”. Per una ragione molto semplice, immediatamente chiara: la strabiliante differenza di dimensioni tra il rikishi (力士) della Repubblica Ceca dal peso di “appena” 98 Kg per 1.87 cm di altezza e i suoi avversari, spesso in grado di sfiorare i 200 Kg. Questo perché come in molti sanno, il sumo non ha divisioni per categorie di peso, ragion per cui attraverso i secoli la fisicità considerata più desiderabile è stata considerata quella in grado di abbassare e stabilizzare il più possibile il baricentro umano, impedendo all’avversario di avere la meglio con la semplice forza bruta dei propri ferrei muscoli nascosti sotto gli strati di adipe rosato. Detto questo e nonostante tutto, in epoca moderna c’è stato un certo numero di campioni capaci di violare le regole di questo assunto, dimostrandosi perfettamente in grado di supplire all’assenza di peso con la propria prontezza di riflessi e tecnica personale. Personaggi in mezzo a cui figura, a pieno titolo, l’europeo Takanoyama…

cultura

Butoh, una danza che celebra l’oscurità della natura umana

Se avete visto un film horror della serie Ju-On e The Ring, se avete giocato a The Siren o Silent Hill… Se, quando vi trovate dinnanzi a una schermata di selezione del personaggio, tendete a spostare il cursore sul ritratto più bizzarro e divergente dalle norme estetiche comuni, come Voldo di Soul Calibur, con le movenze inumane e la carnagione pallida di un morto vivente… In un modo oppur l’altro, potreste averla conosciuta. Di certo, sarebbe quanto meno riduttivo voler limitare le conseguenze della danza d’avanguardia moderna giapponese Butoh o Butō (舞踏 – termine un tempo usato per riferirsi al valtzer occidentale) alle sue diramazioni più prosaiche nella cultura Pop del Post-Moderno, benché risultino proprio queste, di primo acchito, a preservarne l’impatto quando viene messa in mostra, descritta o analizzata per il pubblico ludibrio, online. Poiché l’espressione di un sentire fortemente personale, quando potenziata tramite la disciplina, l’abnegazione e lo studio dei processi d’espressione, come fosse l’estensione di un segmento lungo l’asse matematico dei sentimenti, può diventare l’obiettivo di svariati spunti d’analisi, ciascuno egualmente significativo al fine di comprenderne i segreti più nascosti ed occulti. E non ci vuole affatto molto, dopo essere venuti a contatto con l’esibizione del ballerino svizzero Imre Thormann presso il tempio di Hiyoshi Taisha a Shiga che costituisce attualmente l’esempio più guardato di YouTube, con oltre 2 milioni e mezzo di visualizzazioni, per comprendere l’illimitata profondità di questa caverna, tortuosa via d’accesso a un modo estremamente specifico di approcciarsi ai contenuti veicolati dal movimento del corpo umano. Volendo quindi tentare di azzardare una descrizione in linea di massima di quella che si è trasformata, attraverso gli ultimi 60 anni, in una vera e propria filosofia di vita oltre che un canone della danza, potremmo riassumere le caratteristiche del Butoh per così dire “classico” nel tormento, visibilmente apprezzabile, dell’individuo sul palco che giunge drammaticamente a contatto con le implicazioni più profonde dell’esistenza. Le quali includono, in aggiunta alla mortalità della carne, l’insoddisfazione dell’anima e uno stato d’infelicità pressoché costante, come esemplificato dalla forma prototipica di questa forma d’arte, definita in origine ankoku butō (暗黒舞踏) ovvero letteralmente “danza dell’oscurità”. Verso un processo che tende ad includere tra le altre cose: la nudità ed il corpo tinto di un colore chiaro o riflettente, tremori, scatti improvvisi, movimenti simili a quelli imposti da una forza esterna, come l’istigazione forzata da parte di spiriti o entità divine, o ancora la messa in scena di situazioni impossibili, come la trasformazione intera o parziale dei propri arti in creature del mondo naturale. Ciò detto e come succede nella maggior parte dei movimenti di avanguardia, indipendentemente dalla loro nazionalità, non esiste un preciso repertorio fisso che possa identificare una perfomance come “allineata” al concetto di Butoh, in quanto il rifiuto della standardizzazione è alla base stessa della sua nascita, originariamente e convenzionalmente fatta risalire al periodo, nel secondo dopoguerra, in cui le giovani generazioni giapponesi rifiutavano al tempo stesso l’influenza possente dei paesi occidentali nei confronti di ogni aspetto dell’arte nazionale senza voler ritornare, al tempo stesso, alle rigide modalità espressive del teatro Noh, ritenuto comprensibilmente inadatto alle implicazioni in rapido e continuo cambiamento dell’universo contemporaneo.

Per questo il Butoh, ancor prima di diventare il sinonimo di una certa mostruosità trascendentale e in qualche modo digitalizzata causa l’attuale superficialità dell’arte, ha sempre posseduto uno stile diretto e terreno, idealmente privo di raffinatezza e grazia, ma soltanto perché teso in ogni suo atomo a coinvolgere lo spirito di chi si trova ad osservarlo…

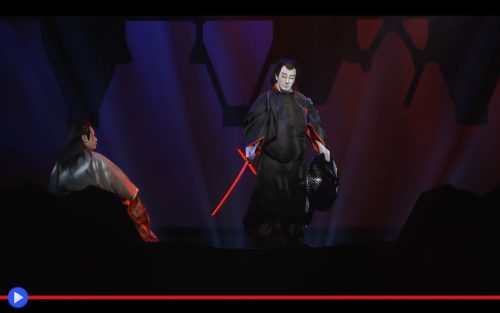

Finalmente dimostrato l’ottimo connubio tra kabuki e Star Wars

Si tratta di una di quelle notizie in grado di suscitare un immediato senso del dubbio, subito seguito dallo scetticismo inerente nel venire a patti con tali balzane idee. Almeno fino a quando, come avvenuto solamente poche settimane fa, la Disney stessa non fa il nome di colui che dopo tutto, avrà il compito di sostenere sul palcoscenico la pièce: niente meno che il solo ed unico Ichikawa Ebizō (in effetti l’undicesimo, ma comunque l’unico al momento) forse il più celebre attore vivente dell’altra forma tradizionale di drammaturgia giapponese, dopo i rigidi formalismi dell’ancor più antico teatro Nō. Nome degno di essere ereditato, attraverso i quattro secoli di una simile forma d’arte, di volta in volta dal secondo più importante e rappresentativo volto in qualità di yagō (屋号 – nome della casa o nome ereditario) come voleva l’usanza di tante arti e mestieri di questo paese. Destinato questa volta ad interpretare niente meno che il samurai Kairennosuke (魁連之助 ) sostanziale reinterpretazione del “cattivo” della più recente trilogia, attraverso i tre momenti più drammatici della sua esistenza d’individuo e guerriero: l’uccisione spietata del padre Hanzo (半蔵 – Han Solo) la ribellione contro il malefico maestro Sunonaku (敷能 – Snoke) ed infine la battaglia col fantasma di Ruku (琉空 – Luke) sul pianeta di sale, Crait. Un annuncio ai margini del quale, in aggiunta alla curiosa traslitterazione dei nomi, in realtà finalizzata a poterli rendere attraverso l’impiego d’ideogrammi piuttosto che l’usuale alfabeto sillabico katakana, colpiva la scelta di dividere la trama in atti cronologicamente così distanti, così lontano dal linguaggio cinematografico ma totalmente in linea col formato di tanti celebri drammi del teatro kabuki. Così dopo il completamento di una lotteria segreta, così come misterioso sarebbe rimasto fino all’ultimo momento il luogo dello spettacolo, destinato ad essere inscenato soltanto una volta e per un gruppo di fortunati spettatori a poche settimane dall’uscita nelle sale del prossimo film, la rappresentazione sarebbe stata successivamente proposta in streaming per un pubblico globale, affinché tutti potessero stupirsi, o in qualche modo rimanere colpiti, dalla strana ma efficace commistione d’influenze tanto (apparentemente) distanti.

Ichikawa Ebizō XI stesso, quarantunenne al secolo Takatoshi Horikoshi e figlio di un altro gigante del kabuki contemporaneo, Ichikawa Danjūrō XII, è il centro assoluto di ciascuna delle tre scene, con l’impressionante kimono nero dai risvolti rossi che allude all’armatura di Kylo e un’interessante katana, dotata dell’essenziale elemento cruciforme allusivo all’arma del personaggio da lui interpretato. Mentre al posto della maschera indossata da costui, egli stringe nell’altra mano la tesa di un ampio cappello nero, dal riconoscibile mon (emblema) geometrico, usato a più riprese come ausilio drammatico, scudo o schermo che accentua, piuttosto che nascondere le sue espressioni. Ma è l’effettivo pathos dei momenti, accompagnato da quel senso di un corposo melodramma che da sempre è una parte inscindibile della saga di Star Wars, esattamente come della trama di tanti drammi kabuki, a portare fino alle più estreme, nonché desiderabili conseguenze una tale espressione della rinomata creatività nazionale, così trasformata in mezzo che apparentemente riesce a completare il ponte tra due culture tanto diverse, ma simili nei sentimenti e talune idee di partenza. Nonostante nel procedere della vicenda, alcuni cambiamenti di storia dovessero necessariamente essere introdotti…

Il prestigio e la potenza del makhila, arma da passeggio del popolo basco

Impettito sopra la sua sella, il paladino Orlando guardò ancora una volta in direzione della foresta, lungo la tortuosa strada discendente del passo di Roncisvalle. Una mano sopra il pomolo della sua spada, Durlindana, e l’altra sollevata per proteggersi dal sole, con il guanto d’armatura posto a catturare quel riflesso fastidioso ed insistente: “Mio saggio e fedele Oliviero, compagno d’infinite battaglie, cosa vedi all’orizzonte?” La coppia di paladini finemente equipaggiati, con gli alti cimieri rappresentativi della loro nazione e accompagnati dai vessilli dell’Impero Franco e almeno una mezza dozzina di attendenti ciascuno, stavano tornando in quel momento dalla Spagna sotto il giogo degli infedeli, con numerosi ostaggi ed i preziosi tesori delle città di Guernica e Saragozza. Incaricati da Carlo Magno di sovrintendere alla retroguardia, potevano contare unicamente su una quantità di truppe alquanto limitata e per di più, del tutto priva d’esperienza. “Se i miei occhi non m’ingannano, fratello mio, ciò che vedo muoversi tra gli alberi sono persone. Molte decine, o forse centinaia, probabilmente armate.” Per un attimo senza parole, Orlando sembrò meditare sull’effettiva portata della situazione e la necessità di ritornare a uccidere, per la maggiore gloria della Cristianità: “Dannazione… Siamo stati ingannati dal nostro stesso fratello d’armi Gamo, inviato a stringere accordi di pace! Ancora una volta le truppe dell’emiro Baligante, incapace di accettare la sua sconfitta, ci assalgono senza quartiere. Stammi vicino Oliviero, combattiamo!” Ma esattamente proprio mentre il famoso eroe pronunciava simili parole coraggiose, una nube oscurò per qualche attimo la luce del meriggio. Mentre l’aspetto degli aggressori, d’un tratto, diventava palese: quelli non erano dei veri arcieri, bensì cacciatori. E lì non v’erano lanceri, ma dei contadini con le falci alzate verso il cielo. Mentre al posto degli spadaccini, comparivano pastori, ciascuno armato di uno strano arnese lungo e affusolato, con il pomolo simile a uno scintillante melograno. Adesso la mano sinistra di Rolando, quasi involontariamente, si era spostata al proprio fianco, da cui pendeva il leggendario corno d’Olifante. L’unico strumento che, dando l’allarme, avrebbe avuto modo di salvarli…

Esistono diverse interpretazioni attraverso le tradizioni della storiografia del fatto d’armi svoltosi nel 778 d.C, in occasione del quale le truppe della prima vera nazione europea furono assalite, si dice a tradimento, durante la loro ritirata strategica dalle terre in mano agli arabi di al-Andalus. Accantonando momentaneamente tuttavia il resoconto semi-leggendario che compare nel poema in versi della Chanson de Roland, mirato ad equiparare l’uomo d’armi che muore per ciò in cui crede al martire cristiano diventato santo, oggi l’interpretazione moderna di una tale circostanza vede le retroguardie dei franchi sconfitte da un qualcosa (o qualcuno) che semplicemente, non avrebbero mai potuto prevedere. Proprio mentre varcavano gli alti passi montani della catena dei Pirenei, Orlando e gli altri avevano, in parole povere, incontrato i baschi.

Probabilmente ne avrete sentito parlare: di come questo popolo, da sempre in grado di preservare la propria indipendenza culturale (se non talvolta, quella politica) tra le zone rurali situate tra Francia e Spagna, talmente diverso dai propri vicini che qualcuno ha addirittura ipotizzato che potesse discendere dalla nazione perduta di Atlantide. O in maniera solo lievemente più scientifica, dall’uomo di Cro-Magnon stesso, attraverso una linea ereditaria tutt’altro che indoeuropea. Casistica esemplificata dalla lingua estremamente distintiva dell’euskara, dalle tradizioni religiose legate al culto ctonio di divinità del tutto ignote altrove ed una ricca selezione di esclusive tradizioni sociali, culinarie, architettoniche ed artigianali. Di cui forse il makhila, bastone, simbolo di prestigio e al tempo stessa arma in caso di necessità, costituisce oggi uno degli orpelli maggiormente riconoscibili e rappresentativi. Specie quando si considera come, in casi particolari, anche soltanto un singolo esemplare di tali oggetti possa raggiungere il costo di 1.000 o più euro…