L’ultimo discendente di Genghis Khan insignito del potere temporale di una nazione scrutò con sdegno i postulanti che gremivano la piazza posta all’ombra delle sue mura merlate. Ben stretto nella mano destra aveva il manico della frusta di cuoio e legata in vita la scimitarra ingioiellata, simboli e prerogative dei suoi doveri, in primo luogo verso Allah, quindi gli antenati della dinastia Manghit e soltanto in terza posizione il popolo d’ingrati a cui aveva elargito la propria saggezza, competenze e il buon governo di quasi una decade trascorsa sul trono dell’emirato. “Ho scacciato la corruzione, ho reso sicure queste strade, ho incentivato i commerci riducendo le tariffe ed istituendo un sistema di tassazione più giusto. E questo è i loro modo di ricompensarmi?” L’anziano visir dalla lunga barba ed il turbante bianco, scrutando l’espressione del suo signore, provò in quel momento un senso di preoccupazione profonda. Conosceva quell’atteggiamento ed aveva visto a quali scelte poteva condurre, già nel padre dell’attuale governante di Bukhara, ‘Abd al-Ahad Khan: “Supremo tra i sapienti, insigne astronomo della nostra Era, ascoltate in questo giorno il mio consiglio. La delegazione che state scrutando è un mero tentativo di ottenere le vostre grazie. Essi non sono ancora pronti per lo scontro armato. Fate accompagnare i rappresentanti degli Mladobukharan nella sala delle udienze ed ascoltate le loro richieste. Una, due concessioni prive d’importanza ci permetteranno di guadagnare tempo. Avremo modo di trovare nuovi alleati e la stabilità del regno ne uscirà rafforzata.” Sayyid Mir Muhammad Alim Khan, nelle sue lunghe ed eleganti vesti fiorite, batté le palpebre per una, due volte. Per un paio di minuti sembrò immerso in un profondo stato di meditazione. Quindi si voltò con enfasi verso l’alta porta monumentale dell’Arca, da cui pendeva l’orologio fatto costruire dal suo predecessore del XVIII secolo, Nadir Shah. Allora l’anziano consigliere chiuse gli occhi, poiché sapeva che aveva fallito. Tutti a corte conoscevano la storia, per non dire parabola di Giovanni Orlandi. “Questi… sedicenti giovani di Bukhara hanno impiegato una parte di gran lunga eccessiva della nostra giornata. Così come il costruttore di quel meccanismo per segnare il tempo venne messo a morte, avendo rifiutato di trovare la salvezza e per bevuto il vino proibito, che costoro conoscano la nostra ira!” Schiocco di frusta. “Guardie! Disperdete la folla.” Due ore dopo, i canali dell’antica e magnifica capitale dei Bukhar Khudah, supremi signori dell’Asia Centrale, si sarebbero riempiti di una certa quantità di corpi esanimi, alcuni bastonati gravemente, altri non più in grado di partecipare al mondo ed alle attività dei viventi. Due mesi dopo la notizia della trattativa fallita avrebbe raggiunto la città di Mosca. Due anni dopo l’Armata Rossa, avendo recentemente spodestato le strutture di potere degli Zar ormai decaduti, avrebbe occupato quella stessa piazza, dando l’ordine di bombardare l’arca e tutti i ribelli realisti che si trovavano asserragliati all’interno. Ma l’emiro, il suo visir, le numerose mogli e figli erano già fuggiti da tempo a Kabul, in Afghanistan. Dove avrebbero trascorso, in relativa pace e contemplazione, il tempo che gli rimaneva da vivere su questa Terra.

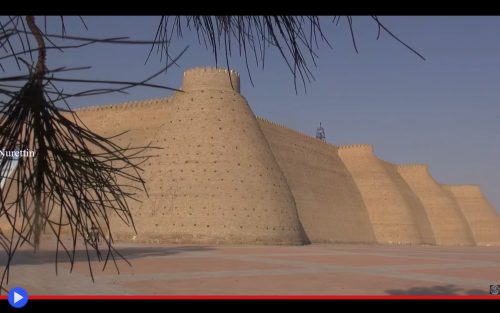

Ne uscì gravemente danneggiata, la metropoli dell’Asia che il diplomatico britannico Fitzroy Maclean avrebbe descritto nel 1938 come “In alcun modo inferiore, nella sua suprema magnificenza, alla migliore architettura del Rinascimento Italiano”. Ma nulla avrebbe potuto scuotere, o in alcun modo distruggere, la formidabile struttura dell’Arca. Una fortezza distrutta e ricostruita tante volte, che ormai le macerie stesse dei secoli erano entrate a far parte dei suoi bastioni. Le cui torri bombate sorgevano, come altrettanti termitai abbarbicati sulla cima di una montagna…

punti di riferimento

L’alto pinnacolo dei panda nell’antica terra dei germogli di bambù

“Quando si ha il bisogno di passare in mezzo a questi territori selvaggi, occorre mantenersi a distanza. Dopo tutto è sempre un orso. Capace di raggiungere l’altezza teorica di un grattacielo di 1.500 metri.” Questo lo stereotipo quando si parla di panda gigante (Ailuropoda melanoleuca) e tali le sorprendenti proporzioni fuori misura, qualora si tenti di definirle tramite la recente occorrenza del più rappresentativo oggetto interconnesso alla vita di questi animali: l’escrescenza zannuta della punta del germoglio di bambù legnoso, forse la più emblematica tra tutte le piante strettamente interconnesse al segno grafico nella cultura del Regno di Mezzo. Poiché affermare che la Cina sappia dare meriti alle sue metafore è ancora un eufemismo, innanzi a cose come queste costruite fuori dal precipuo centro cittadino ed a contatto con l’amenità della natura, per il beneficio di quest’ultima senza nessun tipo di preoccupazione relativa alla sua capacità di diventare un parte indistinguibile dallo sfondo del suo paesaggio. Anzi, tutt’altro: questa opera dello studio architettonico shanghaiese UDG. Atelier Alpha, questo eccezionale… Palazzo sviluppato in 11 inconfondibili piani, curvo quasi quanto la propaggine tentacolare di una spropositata piovra sotterranea, implora di essere notato, discusso su Twitter (*ahem! Weibo) fotografato su TikTok (pardon, volevo dire Douyin) ed in ogni altro modo posto al centro dell’attenzione e della comunicazione pubblicitaria, in quella che potremmo definire come una delle principali capitali del divertimento dell’Asia. Niente meno che Chengdu, la città con 14 milioni di abitanti e l’estensione totale di un paese europeo di dimensioni medie, capitale de facto dell’odierno Sichuan almeno fin dall’ancestrale epoca degli Stati Combattenti (481-221 a.C). Un luogo dalle molte attrattive ed ancor più significativi meriti, incluso quello di aver contributo più di ogni altro alla notevole storia di successo del recupero dell’urside vegetariano più amato e conosciuto al mondo, proprio grazie al centro di conservazione della Base di ricerca di Chengdu per l’allevamento del panda gigante (Chéngdū dà xióngmāo fányù yánjiū jīdì – 成都大熊猫繁育研究基地) situata proprio sui confini del territorio naturale di queste notevolissime creature, a poche decine dai confini delle zone residenziali urbane. Tanto che è possibile affermare, con significativa precisione statistica, che di tutti gli appartenenti a questa specie oggi liberi in natura, oltre l’85% viva negli immediati dintorni di questo istituto ed a partire dagli ultimi anni, non distante dalla potenziale ombra del suo edificio relativamente recente e molto, molto avveniristico nell’aspetto…

L’aguzzo fascino dell’astronave che trasportò l’architettura cecoslovacca negli anni ’70

Perfetta unità di tempo, opportunità e luogo. Miracolose contingenze che persino nell’allineamento dello spazio intelligibile, talvolta non riescono a creare l’eccezione che, idealmente, può dare una conferma della regola immanente. Un esempio? I paesi dell’Europa Orientale, durante i lunghi anni dell’egemonia sovietica, videro l’impiego reiterato di un canone esteriore sobrio ed utilitaristico. In ogni campo della creatività moderna, inclusa guarda caso l’architettura. Niente di scorretto in linea di principio, nel proporre tale affermazione, finché non si volge il proprio sguardo verso il picco della montagna di Ještěd, la più alta cima del massiccio bohemo. Ove campeggia, tra l’occasionale nebbia rarefatta dei 1.012 metri d’altitudine, una struttura che ricorda al tempo la torre Eiffel, un alto stupa indiano, il razzo sulla copertina di una rivista pulp e il grattacielo costruito da un eclettico stregone. Il simbolo totemico, nonché punto d’orgoglio, della piccola città di Liberec, famosa per le sue piste da sci ed altre attrazioni tipiche del contesto montano. Con una storia che getta le sue radici nel solido suolo dioritico fino al 1844, quando le forze militari inviate nel territorio per sedare le rivolte degli opifici tessili si abituarono a compiere gite sulle alture, rifocillandosi presso l’istituzione di ristoro itinerante dei coniugi Hasler. Che tre anni dopo diventò una baita in legno. E nel 1850 un capannone in pietra. Successivamente sostituito, per opera di un’associazione tedesca nel 1906, in un’affascinante cottage con 23 camere, che probabilmente sarebbe ancora tra noi. Non fosse stato per la scelta imprudente, il 31 gennaio del 1963, di un impiegato incaricato di scongelare i tubi di approvvigionamento idrico. Che utilizzando una fiamma ossidrica a tal fine, finì per dare fuoco all’intero edificio. Rammarico, rimpianto, dispiacere. Ulteriormente destinati a manifestarsi quando, un anno dopo, i lavoratori del cantiere di demolizione incendiarono accidentalmente anche la vecchia casupola degli Hasler, chiudendo il cerchio della devastazione accidentale. Ma da grandi ed imprevisti eventi, come si suole affermare, derivano opportunità importanti e non ci volle molto, quello stesso anno, perché la gente di Liberec iniziasse a raccogliere spontaneamente le ingenti cifre necessarie per ricostruire lassù… Qualcosa. Erano questi, d’altra parte, gli anni del governo di Antonín Josef Novotný, un segretario del Partito Comunista relativamente aperto all’espressione individuale e l’eclettica realizzazione delle idee. Come quella dell’architetto Karel Hubáček destinata ad essere selezionata, nell’aprile del ’63, come vincitrice del prestigioso concorso indetto al fine di trovare un sostituto per la cima rimasta spoglia del Ještěd. E sulla quale assai difficilmente, in quegli anni, avrebbe potuto trovare posto una semplice croce. Né semplicemente un albergo, con accanto una pratica torre per le telecomunicazioni. Bensì l’insolita, perfettamente funzionale combinazione di queste due cose…

Il palazzo che appassisce nella giungla dal declino dell’economia turistica giapponese

Non è particolarmente facile da presuppore l’inclinazione a sopravvalutare il potere del cambiamento che può materializzarsi da una bolla. L’emersione di una condizione, dal punto di vista socio-economico, prodotta da presupposti transienti, che trova la sua formazione e cresce, cresce a dismisura provocando vasti presupposti di ricchezza e sostenibilità operativa. Ma le ragioni del commercio, così come quelle che riescono a determinare i leciti passaggi di un’intera epoca, risultano essere il prodotto più che altro di un fondamentale senso di fiducia. Al disgregarsi del quale, nessun altra cosa resta, che seguirlo silenziosamente nell’oblio. Se davvero “silenzioso” può esser definito tutto questo? L’ansiogena e continuativa decadenza, messa in mostra con impressionante nitidezza dagli esploratori in stie-urbex degli agglomerati derelitti, ma anche di quegli elementi che in buona sostanza erano soliti ruotare, tutto attorno all’opulenza del passaggio delle antiche scintille di gloria. Morte non è il giusto termine per definirlo. Né fondamentale ed irrecuperabile dilapidazione. Dinnanzi all’effettivo aspetto di una cosa come questa, l’imponente, straordinario e fondamentalmente unico palazzo dello Hachijo Royal Hotel, un tempo la più grande e lussuosa delle strutture d’accoglienza nell’intera regione amministrativa tokyoita. Pur trovandosi effettivamente situata in mezzo al mare delle Filippine, presso le spiagge laviche e nerastre dell’omonimo isolotto di appena 63 Km quadrati. Abitato al censimento del 2018 da 7.522 persone, trasferitosi su questi lidi a causa del miracolo definito verso la metà del secolo recentemente occorso “Le Hawaii giapponesi” o “Hawaii orientali” in forza del suo clima tropicale, una cultura distintiva e massicci investimenti per creare resort di siffatta natura. Eppure nulla, strutturalmente, che possa effettivamente venire paragonato a questo: oltre 4.000 metri quadri di stridente architettura modernista, arredata come un palazzo rinascimentale della vecchio Francia e sormontato da un’improbabile cupola sferoidale, affine a quella di un luogo di culto del Medio Oriente. E di fronte una grossa statua equestre di… Qualcuno, che dopo ricerche maggiormente approfondite si rivela essere niente meno che il fondatore ed originale costruttore della struttura Eiji Yasuda, che negli anni ’60 seppe dimostrarsi in grado di condurre a sublime coronamento quello che potrebbe definirsi come il sogno di molti. Ma che oggi resta più che altro mineralizzato, stolido e indefesso dietro l’effettivo schermo impenetrabile di vegetazione plurima e virulenta…