Quando si pensa all’ora di un fenomeno estintivo sorgono alla mente due fondamentali tipologie di scenari: il primo è un’Apocalisse dalle origini esterne, ovvero l’impatto di un meteorite, oppure l’emissione di raggi gamma da parte di una distante Supernova, o ancora l’anomalia gravitazionale dovuta a un’improvviso passo falso nella danza dei corpi del Sistema Solare. Alternativamente, tra le nostre paure più frequentemente discusse, sussiste la casualità di un fattore di devastazione indotto da una situazione sussistente del nostro stesso pianeta, spesso di origine antropogenica, ma non necessariamente tale: una guerra mondiale, un disastro atomico, l’eruzione di un mega-vulcano. Tutte cause allo stesso modo irrisolvibili, a differenza del graduale, inesorabile riscaldamento terrestre. Un degrado che potrà durare secoli, o millenni, mentre la biodiversità dei continenti continuerà a soffrire, le risorse alimentari diminuiranno e la popolazione umana vedrà compromessa sempre più la qualità della propria esistenza. Ma che cosa succederebbe se tale fenomeno, piuttosto che richiedere generazioni, potesse accelerare al punto di giungere alle sue più gravi conseguenze nel corso di una singola vita umana? A quanti metodi o contromisure potremmo, in ultima battuta, fare ricorso nel tentativo di arginare il disastro? Questa è la tremenda contingenza, teorizzata per la prima volta nel 2003 dal paleoceanografo statunitense James P. Kennett, definita come l’ipotesi della pistola (o cannone) di clatrati, al fine di sottolineare non soltanto la sua assoluta letalità, ma il modo in cui potrebbe accadere, in termini geologici, letteralmente da un momento all’altro e senza nessun tipo di preavviso. Come, secondo lui e colleghi, potrebbe essere successo esattamente 251,9 milioni di anni fa per la grande estinzione del Permiano-Triassico, il più grave evento di questo tipo nella storia di questa Terra, che portò alla scomparsa di oltre il 57% delle famiglie biologiche esistenti. O ancora, su scala inferiore, durante il massimo del Paleocene-Eocene, quando la media di temperature su scala globale aumentò di circa 8 gradi, causando entro 1.000 anni la dipartita del 35-50% delle creature delle acque profonde, mentre si verificava una sostanziale riduzione nelle dimensioni dei mammiferi sulla terraferma. E tutto questo a causa della compromissione incontrovertibile di un delicato equilibrio tra temperatura e pressione, necessario al mantenimento dello status quo implicitamente favorevole alla nostra e altrui sopravvivenza. Il che ci porta, per l’appunto, alla descrizione di cosa sia esattamente un clatrato (o idrato gassoso) e la maniera in cui la sua eventuale cessazione dell’esistenza possa costituire un essenziale punto di non ritorno, causando l’effetto a cascata che conduce inesorabilmente alla perdizione. Suscitando il dubbio, effettivo ed innegabile, che sia davvero possibile fare qualcosa per evitarlo…

preistoria

Dietro le mura ciclopiche di Cosa, misterioso baluardo del Mondo Antico

Raccontano i libri di storia a proposito di questo singolare, significativo sito archeologico: “La colonia romana di Cosa fu fondata nel 273 a.C, sul litorale toscano in corrispondenza dell’odierna laguna di Orbetello. Per potersi difendere da un eventuale attacco del nemico cartaginese, fu dotata di alte e possenti mura, costruite utilizzando blocchi di arenaria dalla forma poligonale.” Niente di sorprendente dunque, nel contesto del periodo storico preso in esame, finché non si osserva con i propri occhi l’effettivo aspetto della suddetta cinta muraria: un susseguirsi di blocchi levigati ed incastrati a secco, della lunghezza perimetrale di un chilometro e mezzo circa, alte in certi punti fino a 6-7 metri sopra il suolo compatto del promontorio costiero di Ansedonia. Un tipo di opera architettonica che non sarebbe totalmente fuori luogo, in altri termini, da luoghi come Machu Picchu in Perù o Rajgir in India, nell’antico stato del Bihar e di contro così evidentemente distintiva, rispetto alle tipiche soluzioni in muratura utilizzate dai Romani, facenti affidamento su materiali di lavorazione ulteriormente sofisticata ed in forza di ciò, semplici da trasportare e sovrapporre in base alle necessità individuate sul territorio, rispetto a pietre intagliate del peso unitario di svariate tonnellate. Sul perché luoghi come questo, vedi Alatri o Erice, ma anche Spoleto, Perugia, Vibo Valentia, siano accomunati dall’approccio talvolta definito come ciclopico, proprio perché gli antichi ritenevano che soltanto i mitologici giganti monocoli avrebbero potuto sollevare delle pietre tanto ponderose, molte parole sono state spese nel corso degli anni. Individuando come potenziali autori dei siti citati, assieme ad altri lungo l’intero territorio della penisola, nel popolo originariamente dei Pelasgi, discendenti degli antichi Micenei di Creta andati incontro a una diaspora di qualche tipo attorno all’inizio del primo millennio a.C. Ed in forza di ciò approdati lungo le coste dell’intera Europa meridionale, sebbene resti da chiarire come e per quale ragione, un insediamento di tale provenienza avrebbe dovuto collocarsi oltre il versante occidentale degli Appennini, privandosi in tal modo di ottimali prospettive di commercio ed interscambio con le proprie terre di origine attraverso il navigabile Adriatico, lo stesso mare che avrebbe potuto condurli, idealmente, sulle coste geograficamente opposte della verdeggiante Italia. Un luogo accogliente dal punto di vista climatico e geografico ma non quello dei suoi abitanti, come possiamo desumere dalla possibile necessità di costruire fortificazioni tanto imponenti. D’altra parte dei Pelasgi già durante l’epoca Repubblicana non v’è più alcuna traccia residua, lasciando sospettare una loro precedente sconfitta ad opera di questi popoli tra cui gli Etruschi, la cui successiva città di Cusi o Cusia fu anche l’origine del nome, successivamente preso in prestito da quello che sarebbe diventato un importante centro di produzione agricola e di pesca soprattutto a partire dall’imposizione dell’autorità augustea. Lasciando perciò immaginare non soltanto come possibile, bensì persino probabile, il fatto che le mura in questione fossero state direttamente ricevute in eredità ed in seguito adattate alle necessità degli abitanti, a partire da coloro che le avevano impiegate in precedenza, a loro volta dopo la conquista o emigrazione dei loro originali costruttori pelasgici, notoriamente andati incontro ad una serie di catastrofi, carestie o pestilenze negli anni intercorsi, che ne cancellarono letteralmente l’esistenza dalle mappe molto prima della fondazione dell’Impero Romano. Eppure prendendo in considerazione la somiglianza di una recinzione simile con altre situate in luoghi geografici particolarmente distanti, come in una sorta di congiunzione su scala globale di modalità ed intenti, chi può dire veramente che non furono già essi stessi, a trovare l’opera compiuta ai tempi della loro venuta oltre lo stretto ed assolato “mare d’Oriente”…

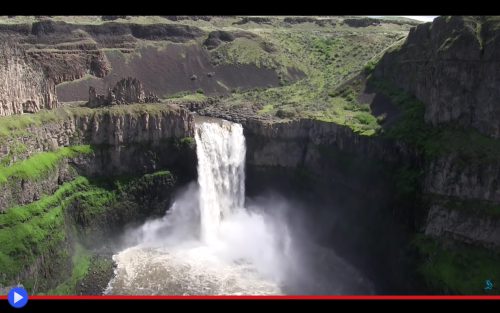

La catastrofica serie d’inondazioni che plasmò la genesi dell’America settentrionale

“Il mio unico rimpianto, Joseph, è che questo fatidico momento non finirà nei libri di storia.” Il Prof. J. Harlen Bretz, scienziato indipendente, si voltò verso l’esimio collega che rappresentava il Servizio Geologico degli Stati Uniti, puntando il dito verso la strana conformazione del paesaggio. I due, recentemente scesi dalla Jeep che avevano noleggiato per la spedizione, si trovavano in qualche punto non meglio definibile del contorto e irregolare deserto noto come channeled scablands, situato nella parte orientale dello stato di Washington, Pacific Northwest. La terra “segnata” e “scanalata” che da quel momento avrebbe potuto anche essere chiamata misteriosamente “ingombra”. Joseph Pardee, l’antico collega e rivale professionale dello studioso, era rimasto per una volta del tutto privo di argomenti con cui controbattere. Mentre osservava dal basso, ai margini della sua stessa ombra, il più eccezionale cumulo di sedimenti della sua intera carriera. Ghiaia, sassi e pietrisco, posti da una qualche misteriosa forza a formare la gibbosità collinare di affioramento carsico, che sarebbe stato capace di raggiungere l’ultimo piano di un grattacielo. Il chiaro residuo del passaggio pregresso di un torrente, ma capiente e rapido almeno 10 volte il corso familiare del fiume Mississippi. “È tutto vero! Adesso dovranno crederti, Bretz. Nessuno potrà più negare l’evidenza.” Dodici anni, trascorsi ad osservare mappe topografiche e resoconti di prospezione. Dopo tutto, nel 1910 non esistevano i satelliti e neppure le precise misurazioni al LIDAR usate per creare precise mappe tridimensionali di un’intera regione. Ma soltanto gli occhi per osservare, le mani per tracciare nuovi resoconti e la mente in grado di raggiungere le conclusioni finali. Giusto? Sbagliato? Forse contrario alla dominante visione dell’uniformitarianismo, secondo cui i processi del mutamento terrestre furono sempre costituiti dal ripetersi di lenti, ed ancora osservabili processi di mutamento. Eppure così drammaticamente prossimo alla linea insuperabile degli argomenti, oltre cui nessuno avrebbe più potuto avere il coraggio di confutarlo. Bretz era estatico. Pardee, in qualche modo, sollevato. Nel Pacific Northwest all’epoca dell’ultima grande glaciazione intercorsa tra i 14.000 e 12.000 anni a questa parte, bradipi giganti e mastodonti dalle zanne acuminate erano stati spazzati via attraverso una versione pienamente dimostrabile della devastante inondazione biblica o leggendaria. Durante cui molte migliaia, e migliaia di chilometri quadrati si erano trasformati nel reticolo di scorrimento non tanto di una pluralità di fiumi, bensì un letterale oceano di tipo transitorio, che nel giro di qualche anno sarebbe defluito all’interno del Pacifico lasciando tracce fin troppo evidenti del proprio avvenuto periodo d’esistenza. Una lunga opera di studio, e un’irto tentativo di convincimento del mondo accademico delle prestigiose università note come Ivy League, avevano condotti due principali sostenitori dell’ipotesi a un fondamentale disaccordo, relativo all’origine di quel fenomeno: l’area presso l’antico fiume parzialmente inaridito del Gran Coulee, in prossimità di Spokane, secondo Bretz, piuttosto che una non meglio definita parte del proprio nativo stato del Montana, nell’opinione di Pardee. Finché la collocazione dei nuovi depositi scovati nelle scablands avevano portato i due convenire, gradualmente, nella nascita del grande cataclisma a partire dal lago glaciale di Missoula, alle radici della gola del fiume Columbia. Dove a partire da quel momento, avrebbero focalizzato i propri sforzi di approfondimento.

L’eccellente altopiano di Roraima, mondo perduto sopra il tetto del Venezuela

Non è frequente ritrovarsi a ponderare, dall’altezza delle cognizioni acquisite, quale potesse essere l’aspetto delle montagne all’epoca dei dinosauri. In altri termini da che trespolo, di pietre, roccia e ghiaione, gli antichi pterodattili potessero spiccare il volo, per andare in caccia di possibili vittime del loro becco straziante e gli artigli curvi come scimitarre del Medioevo persiano. Rilievi pronunciati frutto dell’urto tra i continenti, ancora prima che questi ultimi potessero iniziare a separarsi, nella Terra arcaica formata da un singolo continente. Pangea la quale, d’altra parte, risultava essere tutt’altro che pianeggiante, con un luogo in particolare a dimostrare l’ineguale elevazione dei futuri processi topografici d’adeguamento alle aspettative. Una montagna, se così possiamo chiamarla, che assunse l’attuale aspetto esattamente 1,7-2 miliardi di anni fa, ovvero a metà strada tra il raffreddamento iniziale di questa sfera magmatica planetaria e la sua condizione ormai compromessa nel bel mezzo dell’Antropocene, precipitoso declino geologico causato dall’attività umana. Sebbene occorrerà ben altro, che lo sfruttamento minerario e qualche aspirazione per costruire ipotetici resort turistici, per togliere maestosità a questo conglomerato straordinario d’arenaria, quarzo e diorite, che si solleva per 2.810 metri con pareti perfettamente verticali sulla densità vegetativa della foresta pluviale, presentando una sagoma particolarmente riconoscibile nonché rappresentativo di questa particolare area geografica sudamericana: largo, scosceso e piatto sulla sommità, quasi a ricordare l’ideale forma di una scatola di proporzione prossime al divino, da cui il nome in lingua dei Pemon locali di Roraima Tepui, ovvero letteralmente “Casa degli Dei del grande Azzurro-Verde”. Dell’acqua che ruscella ininterrottamente, in modo indifferente attraverso l’incedere delle stagioni, tutto attorno alla sua forma priva di flessioni con dozzine di cascate e cascatelle, quasi come se fosse del tutto incapace di esaurire il proprio accumulo sulla spaziosa sommità coperta da uno strato generoso e impenetrabile di condensazione. Vera e propria fabbrica di nubi e precipitazioni atmosferiche dunque, piuttosto che un mero punto di accumulo per esse, il monte rimase lungamente sconosciuto all’ambiente accademico europeo, finché nel 1595 il poeta, ufficiale militare ed esploratore inglese Walter Reilly né parlò elegantemente nei propri diari di viaggio, arrivando a definirla “mistica montagna di cristallo”. Ma la prima spedizione ufficialmente organizzata non sarebbe giunta che due secoli e mezzo dopo, sotto la guida dello scienziato di origini tedesche ma nazionalità britannica Robert Hermann Schomburgk che ne fece un resoconto dettagliato nel 1838 essendo stato incaricato di stimare i confini tra Guyana e Venezuale, pur non riuscendo a immaginare alcun modo in cui fosse possibile raggiungere la sommità remota di questo luogo che sarebbe diventato il limite tra i due diversi paesi (ed il Brasile) come esemplificato ancora dall’apposito monumento tripartito. Soltanto dopo il trascorrere di ulteriori due decadi e mezzo, quindi, all’ulteriore spedizione di Appun e Brown sarebbe venuto in mente di girare tutto attorno al pietrone, scoprendo l’antica frana capace di costituire un’inaspettata rampa sul versante di sud-est, che avrebbe permesso di salire finalmente in cima a questo luogo totalmente unico al mondo, come ancora oggi viene fatto da decine di migliaia di turisti ogni anno…