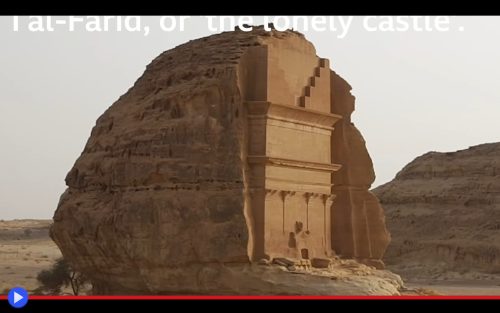

L’aggregazione delle civiltà nel Mondo Antico è sempre stata un catalizzatore per la costruzione di opere capaci di resistere al passaggio dei millenni. In parte come tappe di un costante viaggio tecnologico e creativo, nonché come strumento utile alla congiunzione delle spirito e la mente, il raggiungimento di uno stato collettivo incline alla risoluzione dei grandi problemi dell’esistenza. D’altra parte “ciò che unisce”, popoli distanti nello spazio e nel tempo come gli Egiziani, i Cinesi, i Greci, i Romani, gli Aztechi… Forse non è altro che una condizione concettuale nota in campo psicologico come il pregiudizio di conferma: essi passarono alla Storia come grandi architetti, poiché tutto il resto è stato nel frattempo trasportato via, dall’incessante vento delle epoche intercorse. Un’affermazione in alcun caso vera, quanto quello di uno dei regni classici del deserto d’Arabia, nato attorno al III secolo a.C. da un gruppo di tribù beduine provenienti dallo Yemen, capaci di sopravvivere sotto il sole ardente, là dove nessun altro era capace d’individuare l’acqua. Da cui il termine in lingua akkada di nabatu, “brillare intensamente”, e il conseguente etnonimo di Nabatei, connesso a un regno con la capitale nell’odierno stato di Giordania. E non c’è forse maggior creatore di beni tangibili, di colui o coloro che conobbero la vita nomadica, prima di scegliere il sentiero esistenziale che risiede nella costruzione di grandi città. Particolarmente quando progressivamente quando in grado di arricchirsi, grazie al posizionamento strategico lungo un’importante linea di collegamento commerciale, la Via dell’Incenso che partiva dall’estremità della penisola dai molti beni predisposti all’esportazione. Luoghi come Petra, patrimonio dell’UNESCO fin dal 1985, celebre per le facciate delle tombe situate nelle rocce d’arenaria finemente scolpite dai generazioni d’artigiani sacri. Ma così come qualsiasi impero non può essere riassunto da un singolo luogo, circa 500 Km più a sud gli stessi Nabatei costruirono un sito paragonabile per antichità ed importanza, che oggi molti tendono purtroppo a dimenticare. Forse per la difficoltà di ottenere un visto turistico con la qualifica di visitarlo, essendo questo situato entro i confini dell’Arabia Saudita, dove in base ad un particolare brano del Corano viene giudicato maledetto e soltanto in epoca recente, branche del governo maggiormente progressiste stanno cominciando a favorirne l’approfondimento archeologico mediante l’impiego di mezzi contemporanei. Sto parlando di Hegra, da cui ogni traccia d’insediamenti precedenti è stata ormai da tempo immemore spazzata via. Tranne le incombenti presenze di maestose tombe, paragonabili per la loro magnificenza ai più imponenti beni artistici e culturali dell’umanità di un tempo. In verità abbastanza remote, da possedere quel fascino isolato che si attribuisce in modo stereotipico ai dintorni di massicci centri urbani, come le piramidi nella piana di Giza, che gettano la propria ombra su palazzi costruiti con cemento e vetro…

antichità

Reti neurali a Nazca: la tecnologia che in un colpo ha quasi raddoppiato i celebri geoglifi peruviani

Non è sempre scontato definire la difficoltà di un compito, soprattutto di fronte ai limitati metodi analitici del senso comune. Così come notarono i cultori di un certo ambito di scienze, per così dire, creative, alle prese con alcuni dei traguardi monumentali raggiunti dalle civiltà del mondo antico. Luoghi abnormi e fuori dalle convenzioni, ove l’applicazione di un’intelligenza allenata poteva agevolmente subentrare alla mancanza di strumentazioni tecnologiche fornite dai tempi odierni. Alieni, esseri ultradimensionali, miracolose intercessioni da un piano parallelo, sono solo alcune delle giustificazioni accampate a partire dagli anni ’60, per l’esistenza della letterale enciclopedia d’immagini dall’estensione superiore a quella di un campo da calcio a Nazca, Perù. Di uccelli, pesci, balene ed altri animali, ma anche meri intrecci geometrici o figure misteriose, la stragrande maggioranza delle quali tracciate con una precisione che parrebbe possibile soltanto mediante l’utilizzo di un punto di vista sopraelevato, come quello offerto dalle ali di un aeroplano. Lo stesso tipo di velivolo, incidentalmente, utilizzato fin da subito per redigere una mappa ragionevolmente completa di quel repertorio imponente, il cui scopo ancora adesso sembra particolarmente arduo da identificare. Un’operazione tutt’altro che semplice, in funzione degli oltre 50 Km quadrati coperti ed i 1.300 di linee complessive scoperte, almeno fino all’iniziativa compiuta da un team di scienziati dell’Università giapponese di Yamagata, utilizzatori di un approccio divenuto possibile soltanto grazie agli sviluppi tecnologici degli ultimi anni. I cui risultati, pubblicati sul finire dello scorso settembre sulla rivista scientifica PNAS parlano di un letterale cambio di paradigma capace di sovvertire largamente la portata dimensionale dell’intera questione. Grazie alla partecipazione di nuovo compagno accademico: l’intelligenza artificiale, chi altri?

Ora è necessario premettere, a tal proposito, un’importante distinguo. Nel mondo spesso imprevedibile di Internet, dove il recente successo degli algoritmi generativi sembra l’araldo di una crisi in atto dei presupposti creativi, questa particolare terminologia è stata interconnessa in modo dominante alla capacità dei mezzi informatici di mescolare e riproporre le opere portate a termine dagli artisti biologicamente ed esclusivamente composti. In maniera spesso illogica, non del tutto coerente, totalmente priva di un intento quando condizionata dallo stesso tipo di “allucinazioni” che notoriamente inficiano la qualità dei risultati offerti al pubblico dalle autonome controparti produttrici di parole. Una visione niente affatto compatibile con il lavoro di Sakai, Sakurai, Lu e Freitag, mirato a una revisione probabilistica dei pattern presenti nel suolo delle vaste pianure disegnate, rivelatosi capace di svelare un letterale repertorio precedentemente del tutto inesplorato. Quello di esattamente 430 nuove figure più piccole, realizzate dal popolo creatore con un metodo e finalità, presumibilmente, non del tutto identiche a quelle dei 700 geoglifi più vasti di quel misterioso territorio…

La verità perduta dei cerchi di conchiglie nel meridione atlantico statunitense

Il problema dei messaggi di avvertimento a lungo termine sulle scorie nucleari è un discorso concepito ad ipotetico vantaggio delle civiltà future (ammesso che riescano a sopravviverci) in cui scienziati ed ingegneri hanno provato a risolvere un problema inerente alla creazione artificiale di concentrazioni radioattive dei materiali. Come assicurarsi, a distanza di secoli, millenni o successivamente al collasso del sistema di trasferimento generazionale, che gli umani del domani tentino d’esplorare luoghi capaci di causare la malattia o la morte? Descrizioni figurative, immagini geometriche o persino il linguaggio semplice del mito sono stati ipotizzati come utili allo scopo. Ma per quanto concerne comprendere il segreto di un’epoca attraverso le sue scorie residue, non c’è niente che possa davvero permetterci di garantire un risultato ottimale. Considerate, a tal proposito, tutto quello che sappiamo in merito alle prime civiltà stanziali di Carolina del Sud, Georgia e Florida, che iniziarono a fare la propria comparsa attorno al IV-III secolo a.C. Come possiamo effettivamente desumere, mediante quello che costituisce il loro lascito tangibile più duraturo: imponenti cerchi di conchiglie, del diametro mediano di 50 o 60 metri, con taluni esempi peninsulari capace di raggiungerne i 178. Semplicemente le strutture più imponente dell’intero Nuovo Mondo, fino alla costruzione millenni dopo delle piramidi a gradoni per il tempio di Kukulcan, a Chichen Itza. Dei letterali recinti dal contenuto compatibile con quello di un midden o “mucchio”, il tipo di discarica capace di accompagnarsi alle comunità degli uomini primitivi, ma che risultavano essere semplicemente troppo perfetti, eccessivamente ordinati nella propria geometria circolare, per non avere un qualche altro tipo di funzione rituale ulteriore. Ed è qui che l’archeologia moderna, nell’assenza di testimonianze scritte o fattori di contesto a cui fare riferimento, ha ripetutamente fallito nel tentativo di raggiungere una conclusione coerente, mentre la pletora d’ipotesi divergenti si sono affollate nel tentativo di risultare ragionevolmente inconfutabili dai colleghi della scena scientifica internazionale. Uno stato d’incertezza impossibile da risolvere anche successivamente agli scavi compiuti nel corso delle ultime decadi, in luoghi come le isole Fig o quella di Hilton della Carolina del Sud, o ancora Horr in Florida meridionale, rivelatosi incapaci di fornire dati ulteriori in merito all’effettiva natura dei cerchi. Lasciando la semplice analisi matematica, e l’aiuto del senso comune, come strumenti percorribili al fine di qualificare gli antichi, possibili monumenti. Una strada percorsa almeno in parte nello studio dello scorso settembre pubblicato da Victor D. Thompson e colleghi sulla rivista Scientific Reports, in cui si ripercorrono le possibilità emerse ed aggiunge un significativo discorso relativo alla dislocazione per lo più costiera di tali luoghi. Che potrebbe in qualche modo giustificare il loro successivo abbandono, e la conseguente scomparsa di strutture adiacenti a cui fare riferimento…

Le case nate dalla pietra del Mediterraneo e dai primordi della Corsica meridionale

Invadere militarmente un’isola non è sempre o necessariamente un’impresa facile, soprattutto quando è ricoperta da una fitta vegetazione di 2.500 specie vegetali differenti, offrendo innumerevoli recessi per nascondersi a forze popolari motivate a mantenere l’indipendenza. Lo scoprì molto presto la Francia, dopo l’acquisizione nominale della Corsica a seguito del trattato di Versailles del 1768, come pagamento dei debiti contratti dalla Repubblica di Genova, ormai da molti anni in declino. Ma soprattutto, prima della decisiva e inevitabile battaglia di Ponte Novu dell’anno successivo, il superiore, più attrezzato esercito dell’Europa continentale si sarebbe scontrato con l’intraprendenza della milizia messa assieme dal Padre della Nazione e generale Pasquale Paoli, lo statista corso, patriota ed avvocato che aveva costruito verso la metà del XVIII secolo una delle costituzioni più democratiche e progressiste di tutta Europa, liberamente basata su quella Inglese. Ma la guerra nelle decadi a venire, secondo molti abitanti del posto, non sarebbe mai finita, mentre conducevano scorribande e attacchi con tecniche di guerriglia a partire dalle loro basi nascoste tra i rilievi dell’entroterra. All’interno di fattorie, caverne e la perfetta via di mezzo tra le due cose: l’abitazione tradizionale, di manifattura preistorica ma migliorata ed attrezzata proprio alle soglie del secondo secolo Moderno, nota localmente come oriu; una visione che potrebbe aver ispirato de Lo Hobbit tolkeniano, le rivedute leggende fantastiche sugli gnomi o ancora l’invenzione successiva dei Puffi, da parte del fumettista francofono Peyo. Principalmente concentrate nella parte meridionale del territorio isolano, come potenziali resti di una società del paleolitico di cui sappiamo poco o nulla, queste costruzioni (al plurale, orii) costituiscono l’esempio di uno sfruttamento di condizioni geologiche particolari, quelle in grado di condurre al processo noto per antonomasia come “tafonizzazione”. Un’erosione a nido d’ape di corpi rocciosi indivisi, in cui l’effetto combinato di vento, pioggia e la penetrazione delle acque all’interno di microscopiche fessure causa l’erosione di pietre come il calcare a partire da singoli fori che si allargano, costituendo l’equivalenza paesaggistica del formaggio svizzero Emmentaler. Offrendo cavità che agevolmente lavorate, grazie all’impiego degli attrezzi in selce dell’Era tecnologica clactoniana, potevano essere ingrandite e trasformate in accoglienti spazi ove trovare un qualche tipo di rifugio dagli elementi, o mettere al sicuro i propri beni maggiormente preziosi. Da cui l’etimologia ritenuta maggiormente probabile per il termine sopracitato, che potrebbe provenire dal latino horeum – granaio. Una funzione ormai da lungo tempo dimenticata ai tempi dell’irredentismo corso, quando la maggior parte degli orii era impiegato come rifugio dalla nuova società pastorale. E quando necessario, base operativa per coloro che intendevano difendere con la spada e le armi da fuoco i meriti di quell’ideale stile di vita…