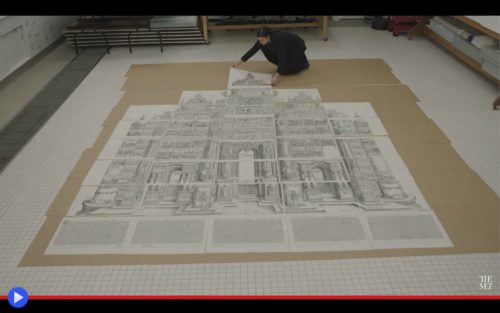

Il silenzio cala tra i restauratori del museo Metropolitan di New York, mentre l’ultimo dei 36 grandi fogli di carta dall’età incerta finisce di essere affiancato agli altri sul freddo pavimento della sala: 192 xilografie in totale, per un’estensione complessiva di circa 3 x 3,5 metri. Molto lentamente, ciascuno dei presenti viene a patto con l’idea surreale, persino impossibile, che la propria istituzione possa aver tenuto sotto chiave e rigorosamente lontano dallo sguardo dei visitatori, per molti e troppi anni, uno degli oggetti più notevoli della sua intera collezione: una copia in stato ragionevolmente buono di conservazione dell’Arco Trionfale di Massimiliano I d’Austria, “costruito” o per meglio dire inciso sopra il legno, e quindi trasferito con l’inchiostro, sotto la direzione di nientemeno che Albrecht Dürer, forse il più importante pittore, comunicatore ed inventore dell’intera Germania rinascimentale. Con un sorriso incredulo, l’archivista capo porta pensierosamente la sua mano destra sotto il mento. Quindi afferma sottovoce, contemplando gli strappi, i buchi e i graffi sopra il preziosissimo reperto: “A questo punto c’è soltanto una persona che potrà aiutarci…”

É strano ritornare con la mente a un mondo che nei fatti risultava essere, per un buon 99,8% della sua popolazione umana, del tutto privo di libri. Fuori dalle case dei potenti e le strutture ecclesiastiche, o i magazzini dei mercanti maggiormente facoltosi, dove la parola scritta risultava poco più che un mito, al di fuori del suo impiego maggiormente pratico e immanente: calendari scritti a mano, appunti di cucina, qualche breve cronaca familiare. Eppure proprio questa era la situazione all’inizio del XV secolo in Europa, quando ancora e nonostante i significativi progressi compiuti nella creazione e diffusione di una cultura in grado di espandersi verso l’ampio ventaglio dei possibili status sociali, il semplice gesto necessario di copiare un intero testo, parola dopo singola parola, continuava a richiedere un dispendio d’energie e di tempo pari, o superiore, a quello per costruire una cappella in legno per scontare l’intero cursus dei propri peccati terreno. Immaginate perciò adesso, al volgere di un tale secolo, l’effetto che potrebbe aver avuto l’invenzione di un certo Johannes Gensfleisch della corte di Gutenberg, non lontano da Magonza, capace di tradurre in un processo industriale riproducibile l’arte fino a quel momento per lo più teorica della pressa da stampa. Metodo che avrebbe reso, nel giro di poche decadi, l’apprendimento della verbo scritto non più solo uno strumento per semplificarsi le giornate, bensì la porta per accedere a diverse vette di una saggezza per la prima volta democratica, ovvero in grado di trascendere mere considerazioni sulla propria schiatta o dotazione finanziaria.

Ed è perciò questo lo scenario all’interno del quale, esattamente 8 anni dopo il fatidico 1500, l’arciduca d’Austria nonché unico erede del ramo principale della grande dinastia degli Asburgo, sarebbe salito al trono del Sacro Romano Impero, succedendo infine a suo padre, Federico III. E tutti avevano già concordato, fin dalla sua giovane età, sul fatto che Massimiliano I d’Austria, anche detto il Wunderkind (letteralmente, bambino prodigio) non poteva essere più diverso dal suo insigne genitore: orgoglioso dove il primo era modesto, enfatico piuttosto che sobrio, amante dei duelli, le grandi battaglie storiche, la vita semi-mitica dei condottieri. Fino al matrimonio con l’amata moglie Maria, figlia del duca di Borgogna, che perendo sfortunatamente nel 1482 per un incidente d’equitazione, l’avrebbe lasciato con due figli e il dominio frammentato che era stato del padre di lei, arduo da gestire senza la esserne l’Imperatore, di nome, nell’immagine e nei fatti. Una terra che sopra ogni altra cosa, languiva in significative difficoltà economiche, situazione che avrebbe continuato a sussistere anche in seguito, dopo l’accesso alla carica concessagli per convenzione ereditaria di supremo sire dei Romani. In quale modo, dunque, un uomo simile avrebbe potuto ritrovare quel prestigio che era stato, in origine, associato a simili figure sopra i margini del foglio sopra cui tracciamo la linea segmentata della storia?

restauro

Titanico vapore: tutti a bordo del tirannosauro ferroviario americano

E tutti sollevavano, in maniera inconscia, il labbro superiore, lasciando entrare l’aria nel formare un’espressione totalmente rapita: l’ora, il giorno e quel momento, l’attimo infuocato del ritorno. Di un oggetto il cui valore come simbolo non può prescindere, in nessuna maniera, dal suo effetto significativo sulla materia. Avevano detto che era impossibile, il frutto di una tecnica dimenticata… Eppure, eccola qui: con 3600 tonnellate al seguito, esattamente 16 Statue della Libertà (avete mai sentito una misura maggiormente Americana?) distese in senso metaforico lungo l’estendersi di un serpeggiante binario in salita. Quello che collega Ogden, nei pressi di Salt Lake Ciy nello Utah, a Cheyenne, Wyoming, una tratta che oggi non conserva più il suo antico valore strategico di appartenenza. Soltanto uno tra molti, dunque, dei collegamenti che attraversano la parte brulla degli Stati Uniti, sul confine dei deserti occidentali; laddove un tempo questo mostro, e i loro simili, erano la fonte di ogni merce ed ogni bene di consumo ad uso popolare o meno, salvo quello che giungeva sulle coste via mare. Eppure c’è un qualcosa di marittimo, nell’enorme sagoma che taglia in due il paesaggio degli accidentati monti Wasatch, sbuffando rumorosamente vista l’enfasi del suo ritorno: forse l’alta ciminiera, circondata da una nube oblunga di vapore. Forse le 548 tonnellate di metallo, perfettamente ben distribuite, che compongono la forma complessiva del Big Boy.

Ragazzone…Un termine, un programma: tracciato a quanto dicono per pura contingenza da uno degli operai della Union Pacific, che in quell’epoca remota ebbe l’iniziativa di tracciarlo con il gesso, in barba alla definizione progettuale assai generica di “Wasatch”. La più grande locomotiva a vapore che fosse mai stata costruita su questa Terra. Il culmine ulteriore ed inimmaginabile, di oltre un secolo di perfezionamenti, correzioni, innalzamento delle aspettative del committente. Il che basta per farne, in maniera del tutto inevitabile, una produzione tarda della sua Era, ovvero il proverbiale canto del cigno, situato cronologicamente al 1941. Precorrendo di pochi attimi l’apice più sanguinario della seconda guerra mondiale. Il che significa, riuscite a immaginarlo? Che ogni singolo proiettile, carro armato, componente di aeroplano, prodotto dalle fabbriche dell’entroterra, sarebbe stato in seguito imbarcato verso il teatro del Pacifico a partire dalle sferraglianti ruote, di un così massiccio e appariscente dinosauro. Molto meno, bastò in precedenza, per delineare le caratteristiche di un simbolo della Nazione.

Gioia, giubilo e possenti grida d’esultanza. Il progetto è stato completato. E il cerchio, finalmente, chiuso in occasione del 150° anniversario della UP. Con la più eclettica, sincera e memorabile delle celebrazioni…

Un video accelerato con il restauro della principale cupola statunitense

Con i suoi 88 metri di altezza e 29 di diametro, l’elemento architettonico che sovrasta la rotonda centrale del Campidoglio di Washington non riesce a raggiungere nelle dimensioni la copertura della crociera di San Pietro in Vaticano, che ne vanta ben 130 per 42. È tuttavia facilmente comprensibile come la sua imponenza, in una città in cui l’altezza degli edifici è tutt’ora limitata per una legge del 1899 dall’ampiezza della strada antistante, riesca a costituire un elemento di primo piano nel profilo paesaggistico, diventando un simbolo d’importanza comparabile al suo antesignano e modello del XVI secolo italiano, per lo meno dal punto di vista estetico. A quello culturale, forse, si sta ancora lavorando. Del resto tutti riconoscono istantaneamente, nel paese delle aquile dalla testa bianca, quel profilo ellissoidale e slanciato, con le 36 colonne del peristilio che sostengono la sezione a tamburo, dalla quale partono una serie di pilastri decorati, a loro volta sovrastati da un attico segmentato e un’alta lanterna (o tholus) ospitante la statua della Libertà Trionfante in Guerra e Pace, con spada, scudo, fiori e l’abito greco del chitone. Lo stile complessivo, naturalmente, è neoclassico, lo stesso osservabile negli altri grandi monumenti costruiti a partire dal 1800 sotto la supervisione dell’architetto francese Pierre Charles l’Enfant, già celebre ingegnere della città di New York. Ma la storia di questo edificio in particolare, che non fu progettato da lui in prima persona bensì da un’equipe fluida di personalità piuttosto divergenti, fu notevolmente travagliata, con diversi cambiamenti di rotta, problematiche funzionali ed in seguito, almeno una grande catastrofe: l’incendio appiccato dagli inglesi durante il conflitto del 1812, considerato una riapertura delle ostilità vissute ai tempi della guerra d’indipendenza. Nel 1854 poi, durante un significativo progetto di ricostruzione ed ampliamento, la prima versione della struttura in rame e legno fu giudicata troppo piccola e sproporzionata, portando alla messa in opera di quella attuale progettata da Thomas U. Walter, basata su una doppia struttura con travi in ferro e ghisa e posta in opera mediante l’impiego di una gru speciale, che non facesse gravare il peso nella sezione centrale del pavimento sottostante, giudicata troppo delicata. Risultava tuttavia difficile, soprattutto in un’epoca in cui non esistevano le simulazioni computerizzate, effettuare una stima dei presupposti di resistenza all’usura di un simile elemento costruttivo e del resto ci sono ben noti (o almeno dovrebbero esserlo) le problematiche vissute qui da noi tra il 1603 e la metà del 1700, quando la cupola pietrina andò incontro a significative opere di consolidamento.

Non c’è quindi tanto da sorprendersi se dopo “appena” un secolo e mezzo, la grande casa della Nazione d’Oltreoceano appariva ai suoi abituali frequentatori un po’ dismessa e rovinata (cadono letteralmente giù i pezzi) al punto da richiedere l’avviamento di un progetto da oltre 50 milioni di dollari, supervisionato dal fondamentale ente statale dell’Architect of the Capitol, costituito da “due dozzine di architetti” (cit. sito ufficiale) circa un centinaio di ingegneri e un numero imprecisato tra operai, tecnici, elettricisti, restauratori d’arte e contractors di altro tipo. L’opera pluriennale, in atto dall’inizio del 2014 e che dovrebbe essere completata entro la prossima inaugurazione presidenziale del 2017, si sta ora avviando proprio in queste settimane al suo punto saliente, con le impalcature esterne alla cupola, che ormai da qualche tempo l’avevano trasformata nella ragionevole approssimazione di una torta da matrimonio, che si vedono contrapposte strutture altrettanto imponenti all’interno dell’edificio, oltre ad un tendone con la forma di una ciambella concepito per salvare da eventuali detriti chiunque si ritrovi a passare sotto un simile cantiere sopraelevato. Questo perché il Campidoglio americano, come si può facilmente intuire dal nome, non è esclusivamente, né primariamente, un passivo monumento per turisti, né una semplice struttura di rappresentanza, bensì l’effettivo luogo in cui si riuniscono le due camere (Rappresentanti e Senato) che insieme costituiscono il Congresso degli Stati Uniti. Aggiungete a ciò il fatto che in questo paese permanga l’uso, condivisibile e proficuo per lo meno da un punto di vista prettamente ideologico, di una partecipazione diretta da parte dei cittadini alle attività di governo, con visite frequenti e interazioni coi politici, dialogo e consegna diretta di missive o petizioni, e potrete comprendere come la chiusura anche temporanea di una sezione del maestoso edificio comporti tutta una serie di problematiche procedurali, oltre a quelle appartenenti alla sfera meramente oggettiva dell’ingegneria.

L’insolito castello errante di Hirosaki

Un roboante cigolìo, il tetto che pare oscillare per qualche momento delicato. Le bandiere col sigillo del clan, la svastica di Buddha (non certo quell’altra, invertita nel significato e nella forma) che oscillano nel vento, mentre gli uccelli si alzano in volo dalle tegole del maestoso edificio, del peso approssimativo di 400 tonnellate. La gente presente allo svolgersi di questa scena, più unica che rara, si lancia in un grido spontaneo d’entusiasmo, mentre l’edificio compie il primo passo del suo viaggio, destinato a dislocarlo dall’antica sede per un periodo stimato di 20 anni. Ma i castelli viaggiatori, ce lo insegna Miyazaki, hanno questa strana abitudine di dimenticare loro stessi, e perdersi in mezzo alle pieghe del possibile o diverso. Come petali che fluttuano nel vento.

Cosa potrebbe mai aver ispirato i fieri samurai dell’epoca delle guerre civili del Giappone, costruttori di simili meraviglie architettoniche, se non il fiore rosa di ciliegio… Che ogni anno, tra aprile e maggio, cessa di crescere, lasciando l’albero per colorare il suolo. Ma il suo sacrificio torna utile alla collettività. Perché il tronco, nuovamente rafforzato, si prepara ad affrontare le secchezze dell’estate, il gelo dell’inverno e poi tornare, al sorgere del nuovo sole stagionale, a stupirci con la sua bellezza trascendente. O almeno così devono pensarla le decine di migliaia di visitatori, che ogni anno si recano in tale occasione presso il famoso parco di Hirosaki nell’omonima e fiorente cittadina, non distante dalla metropoli di Aomori sita nel nord dello Honshu, l’isola più grande del Giappone. Luogo che ospita diverse meraviglie: l’albero di ciliegio piangente (Prunus spachiana) più antico del paese, dell’età di 120 anni, reso celebre da alcune stampe dell’artista Shiko Munakata (1903-1975) assieme a 2600 dei suoi ben più tipici fratelli coi rami rivolti verso l’alto, ciascuno di essi un significativo contributore di quello che è una delle hanami (feste dell’osservazione dei fiori) più note del paese, in grado di attrarre turisti e curiosi da ogni parte del mondo. Ma soprattutto i tre svettanti piani del castello omonimo al centro abitato, antico seggio del clan feudale degli Tsugaru, discendenti da un ramo periferico dell’antica famiglia degli shogun Minamoto (dinastia – 1192,1333) prerogativa che tendevano a vantare quasi tutti i grandi samurai, ai tempi del Sengoku (paese in guerra – 1478, 1605). E del resto questo non era certamente insolito, in un paese in cui lo stesso Imperatore attuale può tutt’ora provare di discendere direttamente dal mitico fondatore Jimmu Tenno (regno – 660,585 a.C.) e ancor prima di lui, dalla dea del Sole Amaterasu, presente alla creazione stessa dell’unica Terra emersa sacra per gli shintoisti.

E benché Oura Tamenobu, il primo daymio (signore feudale) appartenente a quest’ennesima genìa di seguaci ed attendenti, in teoria, spietati dominatori, nei fatti, fosse nato “soltanto” nel 1550 la sua opera fu più che sufficiente a dare origine ad un altro resistente filo, che riuscì ad estendersi fino all’abolizione del sistema feudale a seguito della Restaurazione Meiji del 1869. Questo perché costui, oltre che un abile condottiero, seppe dimostrarsi un valido interprete del ruolo del ciliegio, che resiste ai terremoti, alle inondazioni, alle tempeste. Per tornare sempre nuovamente a rifiorire, più limpido e resistente di com’era prima. La prima volta nel 1590 quando, ancora al servizio del signore di Nanbu e tramite lui del taiko Hideyoshi Toyotomi, seppe distinguersi durante l’assedio del castello di Odawara, sconfiggendo assieme ai suoi fedeli soldati le ultime salde rimanenze dell’antico clan degli Hojo. Annientato senza remore, dopo secoli di storia, in quel tempo e luogo ben precisi, come del resto lo sarebbe stato, a sua volta nel 1600, la stessa coalizione al servizio nominale dell’unico erede dello stesso Hideyoshi, Hideyori Toyotomi, a seguito dell’epocale battaglia di Sekigahara. Occasione, questa, che avrebbe dato inizio alla lunga epoca di pace sotto l’egida dei Tokugawa, nel corso della quale, nuovamente il primo signore di Hirosaki seppe gravitare dalla parte dei vincenti, abbandonando il suo vecchio signore in cambio di una rendita di 100,000 koku. Uno stipendio tanto significativo, da giustificare la creazione di un nuovo clan, gli Tsugaru, e con loro di un supremo bene immanente, una fortezza che avrebbe eternamente legato questo nome a un luogo; immutabile, inamovibile, per sempre saldamente collocata. Almeno nell’idea di origine. Ma il tempo ha questa strana abitudine, di mutare i presupposti e i condizionamenti…