Nella lunga e stratificata tradizione mitologica del Giappone, innumerevoli luoghi nascondono uno spirito ulteriore o l’aspetto intangibile del mondo segreto, da cui Dei e creature sovrannaturali possono influenzare l’esistenza degli umani. E il più caratteristico dei fenomeni atmosferici, capace di un alto strato candido le più svariate superfici, non fa certamente eccezione. Esistono almeno due macro-gruppi di yōkai (妖怪 – apparizioni) appartenenti in via specifica a quel tipo di paesaggio: la Yuki Onna, donna della neve, e il Yuki Jiji ovvero il vecchio, oppure nonno, dello stesso gelido elemento. Sulla base di questi due personaggi, o vere e proprie maschere del teatro popolare, si affollano varianti: lo spettro che cavalca le valanghe in occasione di speciali ricorrenze; la strega dalla testa enorme che saltella su una gamba sola, poco prima di rapire e divorare gli incauti bambini del posto; la diafana fanciulla che incontrato un samurai presso il sentiero, gli mette in braccio il suo bambino, il quale diventa progressivamente più pesante fino ad immobilizzare il malcapitato e portarlo ad una lenta morte per congelamento.

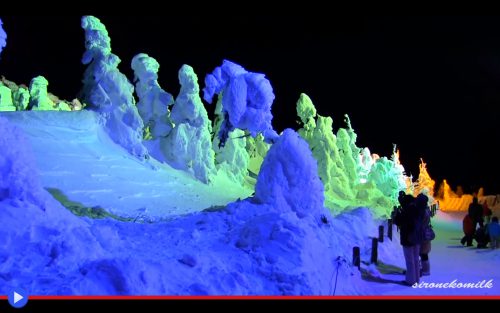

È perciò del tutto naturale, nonché stranamente rassicurante in maniera inversa, che ogni essere inumano che trova collocazione nel sostrato di acqua congelata debba necessariamente avere intenzioni malevole, come si confà a questa ricca categoria di prodotti della mente immaginifica di lunghe generazioni d’artisti e poeti. Tutti tranne uno specifico tipo di mostro, che è possibile incontrare in molti luoghi ma che resta strettamente interconnesso, nell’immaginario comune così come nei fatti, alle ripide pendici del monte Zao, vulcano ormai soltanto lievemente attivo nella prefettura di Yamagata al confine con Miyagi, in quella stessa regione del Tohoku che venne colpita, nel 2011, da uno dei terremoti più terribili a memoria d’uomo. Abbastanza forte da distruggere edifici, rendere deserti interi villaggi, spazzare le coste con la furia delle onde che ogni cosa annientano mentre liberava la furia di un potenziale disastro atomico a Fukushima, ma NON cambiare le antichissime e immutabili regole della natura. Parte di un sistema per il quale, ogni anno tra ottobre e marzo, il vento siberiano soffia verso meridione inerpicandosi su tali pendici dopo aver attraversato il Mar del Giappone, per causare, senza falla, lo spaventoso ritorno dei Juhyō (樹氷). Mostri di neve, come vengono chiamati a beneficio dei turisti, benché i due caratteri da cui è formato il loro nome abbiano il significato ben più descrittivo di “alberi ghiacciati” e i locali preferiscano impiegare la metafora della coda di un gambero, vagamente richiamata dalla sagoma che formano tali misteriose presenze. Dovete sapere a tal proposito che l’intera regione del monte di Zao è un’importante resort sciistico nonché una rinomata onsen (温泉 – stazione termale) ragion per cui, come succede spesso in queste terre, i visitatori negli anni hanno fatto il possibile per individuare un carattere specifico, ed in qualche modo capace di caratterizzare un viaggio fin quassù, dove le aspettative non potevano, semplicemente, restare deluse. E c’è da dire che sulla base di una simile interpretazione, il fitto manto boschivo che incapsula le piste del vulcano, tale da prevenire ogni accenno di creatività sciistica da parte dei visitatori, assume in tale modo un merito bizzarro ed ulteriore, che può essere inserito con orgoglio nelle guide e le brochure locali. Non che i Juhyō, del resto, possano essere descritti come altro che un prodotto di condizioni estremamente raro delle condizioni atmosferiche vigenti…

mostri

Il pesce lucerna, Stregatto letale dei sette mari

La piccola e splendente aringa, momentaneamente rimasta separata dal branco dei suoi simili, osservò la miriade che si allontanava in controluce. Se fossimo degli psichiatri dei pesci, potremmo ipotizzare che voleva passare qualche minuto da sola a pensare. Se fossimo pessimisti, che una qualche specifica condizione clinica le impediva di sostenere il normale ritmo di quelle pinne agitate dall’ansioso bisogno di sopravvivere e migrare. Fu allora, mentre l’impulso elettrico di un semplice sistema nervoso rimbalzava da un lato all’altro del suo piccolo e scaglioso corpo, che il pesciolino scorse qualcosa di potenzialmente interessante: un sinuoso vermicello, intento a contorcersi, in un punto particolarmente pacifico del fondale marino: “Se chiudo la bocca sua quella cosa traendone forza, ritroverò la voglia di proseguire.” Pensò a suo modo questo feroce predatore di tutto ciò che muovendosi, si presentasse caratterizzato da un diametro inferiore a un centimetro e lunghezza in proporzione. Quindi si avvicinò pacatamente… Fino al momento in cui gli sembrò di scorgere qualcosa tra il fondo scuro del suo ambiente d’appartenenza. Una vista familiare, a suo modo: la maschera della Morte coi due occhi bulbosi e una lunga fessura ricolma di aculei, letterale foro d’ingresso per una morte immediata e liberatrice. Mentre meditava su questa spaventosa e impossibile apparizione ricoperta dai granelli di sabbia, scorse nuovamente l’anellide appetitoso che lo chiamava, mentre un movimento appena percettibile tra la sabbia riconfermava la sua appetitosa impressione. Allora l’aringa fece ciò che gli riusciva meglio: dimenticò il pericolo. E si avvicinò ancora. Ci fu una pausa momentanea, come un attimo nel montaggio di un film dell’orrore. Quindi un lampo di elettricità statica, seguìto da un colpo poderoso, paralizzò immediatamente la povera vittima inconsapevole. E fu allora che il pesce lucerna fece il suo atteso ritorno sul palcoscenico del Creato.

Ora, se io vi dicessi che l’Uranoscopidae (nome che viene dal greco Οὐρανός – Firmamento + σκοπείν – guardare) è una creatura predatrice dai denti aguzzi con due aculei velenosi in grado di uccidere potenzialmente l’uomo, che INOLTRE possiede il pericoloso dono evolutivo degli elettrociti, organi in grado di dare la scossa a chiunque tenti di disturbarla, non avreste potenzialmente dubbi sul suo ambiente di provenienza: un simile mostro deve necessariamente provenire dall’Australia. E non avreste formalmente torto, benché in effetti questa famiglia relativamente omogenea di animali, cosmopolita per definizione, sia stata avvistata per l’intera fascia tropicale del Pacifico, dell’Atlantico e dell’Oceano Indiano, per non parlare del nostro Mediterraneo, dove risulta essere a dire il vero piuttosto comune, sebbene poco conosciuto. Considerate a tal proposito, che ogni qual volta vi dicono che nel caciucco (o zuppa di pesce che dir si voglia) è presente un qualche tipo di “rana pescatrice” ci sono ottime probabilità che si tratti in effetti della specie nostrana del cosiddetto stargazer, il cui nome risulta essere nello specifico Uranoscopus scaber, o pesce prete. E questo nonostante l’intera famiglia composta esattamente da 51 specie (di cui una estinta) non risulti effettivamente imparentata in alcun modo col genus Lophius, predatore abissale dall’ecologia sostanzialmente diversa e noto ai pescatori del Nord Europa come pesce monaco, per la forma squadrata della sua testa che ricorda il cappuccio di un ecclesiastico protestante. Per nascondere un volto che neppure Madre Natura riuscirebbe ad amare. Non che il nostro amico in agguato sui bassi fondali risulti essere, in alcun modo, esteticamente più gradevole di una tale remota controparte…

Lo strano cranio di un cavallo che resuscita a Natale

L’atmosfera di una festa che si fa nostalgica, quasi meditabonda. Mentre sparuti capannelli d’ospiti, ai quattro angoli del salone, iniziano a parlare sottovoce, nella speranza collettiva di riuscire a udire prima di ogni altro il suono strascicato, di quei passi nella notte che preannunciano l’arrivo del bianco Messaggero. E guai, sarebbero, se qui nessuno fosse sufficientemente attento, permettendo il profilarsi alla finestra di quel volto lungo e disumano, la creatura che si aggira nella notte: Mari Lwyd. Un mostro, una speranza, una condanna e una rivoluzione. Che ogni anno prova a farsi aprire l’uscio delle case, specialmente in mezzo ai territori, splendidi e rurali, delle due contee che formano il Galles meridionale. Perciò non importa, che tu sia del Glamorgan o del Gwent, di un piccolo villaggio o la città di Chepstow, capitale di confine con il Regno Unito ed il Gloucestershire, famosa per i suoi castelli ed i maiali: non potrai trovare proprio nulla di spiacevole, nella creatura che deambula gobbuta nella notte, il non-morto tuttavia benefico, offerta del potente Arawn (dio dell’Oltretomba) nei confronti di chi ha scelto di percorrere la strada della nuova religione.

“Chi sei, chi sei?” Si ode a un tratto pronunciare presso l’uscio, ad opera di Nansi, la figlia adolescente del gaffiere, mentre fisarmoniche celate all’improvviso messe in moto, risuonano da un lato all’altro del giardino. E senza un attimo di esitazione, la risposta: “Wel dyma ni’n dwad (eccoci, siamo arrivati) Gyfeillion diniwad (cari amici) I ofyn am gennod i ganu (per chiedere il permesso di cantare)” A pronunciarle in assonanza un misterioso ed irriconoscibile individuo, perché a buon intenditor poche parole, dal volto dipinto di nero e l’alta tuba, il cui ruolo prototipico e quello del maggiordomo, ovvero l’accompagnatore, di colui che giunge veramente da lontano. Assieme a Punch & Judy, figuranti incaricati d’interpretare due figure tipiche del teatro dei burattini, facilmente identificabili da un italiano come Pulcinella e la consorte col manganello in mano. Ma quando le note si arrestano, e i cantanti tacciono, è colui/colei che inizia a praticare la sua mistica magia. Composta da nient’altro che una semplice presenza ed il bisogno, più che mai evidente, di guadagnar l’ingresso per la rituale offerta del wassail.

“Wassail, wassail! (Alla salute!)” Rispondono dall’interno, come sempre è stato fatto, ovvero “Offrite un sorso dalla grande coppa del sidro comunitario, all’unica giumenta grigia della compagnia.” Che non è per niente, come si potrebbe forse tendere a pensare, un vero e vivo essere equino di quel colore capace di dargli un accesso ai diversi “regni” dell’esistenza, semplicemente prelevato dalla stalla più vicina. Bensì un cranio dissepolto tra il tramonto e l’alba, montato sopra un palo e manovrato dal giullare di turno sotto ad un lenzuolo riccamente decorato, con cardini usati per fargli aprire e chiudere la mandibola a comando. Il termine antropologico sarebbe non a caso quello di hobby horse, un concetto geograficamente più ampio e legato al paganesimo dell’Era pre-cristiana, ma non solo, in cui un membro della comunità lascia indietro temporaneamente la sua identità, allo scopo d’incarnare l’anima di una creatura misteriosa quanto leggendaria, che alcuni dicono essere reincarnazione dell’asino che ebbe l’onore di trasportare, e quindi riscaldare il piccolo Gesù. Mentre per altri, nient’altro che una versione tangibile dei Cŵn Annwn, gli orribili “cani dei cieli” inviati dal sottosuolo per scacciare dalla Terra ogni spirito malvagio dell’anno trascorso.

Ciò che tutti concordano, tuttavia, nel riconoscere, è che la specifica tradizione gallese della Mari Lwyd (letteralmente: giumenta grigia, ma è riconoscibile nella radice il nome di Maria) rappresenta uno dei più antichi e gelosamente custoditi rituali custoditi dai popoli fin dai tempi precedenti all’integrazione ecclesiastica delle Isole Inglesi. Capace di mostrare un lato trasversale, e assai importante, dell’universale festa per l’arrivo del solstizio d’inverno…

L’ultimo mostro dei torrenti giapponesi

Nel 426° giorno di regno del 96° imperatore del Giappone, depositario capostipite del clan di Yamato, la cascata viola dei fiori di glicine incorniciava la figura del vecchio samurai. Con espressione indecifrabile, sedeva a gambe incrociate nel cortile della vasta tenuta, frutto dei lunghi anni di fedele servitù nei confronti del suo signore. L’abate del tempio di Sogenji fece il suo ingresso in abiti da pellegrino, appoggiando il bastone da passeggio contro la staccionata, prima di raggiungerlo e fare un profondo inchino. Al che il guerriero dal costoso kimono, con un gesto magniloquente, gli fece cenno di prendere posto di fronte a lui. “La ringrazio di essere venuto personalmente, vostra Eminenza. Ciò che sto per dirvi non poteva essere affidato ad alcun messaggero, né dovrà lasciare questo luogo prima del sesto giorno del settimo mese, quando getterò il maledetto coltello nel lago Biwa e dichiarerò ufficialmente la mia intenzione di lasciare gli affanni del mondo, per dedicarmi a una vita di meditazione e preghiera.” Al che il monaco piegò il capo, facendo un segno di assenso. Non era la prima volta che riceveva una chiamata simile da un membro dell’alta aristocrazia, e sapeva di conseguenza esattamente quello che avrebbe trovato ad aspettarlo. “Però…” continuò a quel punto Mitsui Hikoshiro, trionfatore di un numero incalcolabile di battaglie: “In quel preciso momento dovrà essere presente il vostro migliore esorcista. Per liberarmi dallo spirito vendicativo che mi tormenta da tanti anni”. Ecco qualcosa d’inaspettato; ma non del tutto. Naturalmente, tutti conoscevano la storia di questo lontano parente del clan dei Minamoto, che molti anni prima della Restaurazione shogunale aveva affrontato un mostro ed era emerso vittorioso, finendo per pagare il prezzo più alto concepibile dagli umani. Hanzaki era il nome della creatura, che viveva da tempo immemore nel fiume di Ryuto-ga-fuchi (Abisso della Testa di Drago) finché in epoca recente, per ragioni impossibili da capire, aveva iniziato a percorrere i dintorni della città di Asahi, divorando il bestiame, abbattendo gli alberi e inseguendo l’occasionale contadino. “Eminenza, lei sa di che sto parlando. La creatura che morendo, dimostrò di non poter morire. E quando la tagliai a metà dall’interno, con il tesoro stesso della mia famiglia…” A quel punto, Mitsui indicò il pugno chiuso la parete frontale dell’abitazione lasciata aperta nell’aria d’estate, oltre la quale risultava perfettamente visibile il lungo pugnale Yama-no-Kaze-no-Tsurugi (la Lama del Vento di Montagna) “Giurò vendetta!” Esclamò, battendo una mano sul ginocchio destro, con un’intensità dello sguardo che sembrò scemare d’un tratto, mentre ritornava con la memoria alla moglie e il figlio, periti per malattia tanti anni prima. Secondo le dicerie popolari, proprio a causa dei due spiriti, maschili e femminile, scaturiti dal corpo del mostro Hanzaki nel momento della sua morte. Gli stessi responsabili della successiva carestia sopravvenuta nel vasto territorio di Okayama, e i lunghi anni di sventura che accompagnarono quelle genti nel corso della sanguinosa guerra per la successione dinastica imperiale. A quel punto ci fu un lungo momento di silenzio, al termine del quale, finalmente, l’abate parlò: “Non credo che un esorcismo possa bastare per la tua situazione. Affinché tu possa fare ammenda, samurai, c’è un modo e soltanto quello. Adesso ascolta con attenzione…”

La creatura delle due metà (hanzaki – ハンザキ) ma anche il pesce gigante del pepe (ōsanshōuo -大山椒) oppure semplicemente, salamandra gigante. Molti sono i nomi attribuiti dal folklore popolare alla Andrias japonicus, tra i pochi rappresentanti rimasti della famiglia preistorica dei Cryptobranchidae, alcuni degli anfibi più imponenti che siano mai vissuti su questo pianeta. Tra un metro e mezzo e due di lunghezza, benché nelle storie e leggende medievali potesse agilmente raggiungere la stazza di un autobus londinese, questo placido essere ha più volte suscitato l’inquietudine di coloro che si trovavano ad incontrarlo, in funzione del suo aspetto evidentemente alieno. La definizione locale è specifica: un’apparizione, un mostro, una creatura “dell’altra parte” momentaneamente giunta nel mondo degli umani, per lasciare in qualche modo un segno e con intenzioni, il più delle volte, di arrecar danno. Ci sono molti tipi di Yōkai, dal fantasmagorico agli incubi redivivi, alle orribili mutazioni della forma umana, senza dimenticare il più raro, benché presente, concetto di criptide, ovvero l’esistenza di un animale che non può essere provata dalla scienza poiché troppo raro, schivo o abile nel nascondersi all’interno del suo habitat d’appartenenza. Ma il caso della salamandra giapponese è particolari persino tra questi, poiché con l’arrivo improvviso dell’epoca moderna, apparve ben presto chiaro ai naturalisti internazionali che essa esisteva veramente, come essere a quattro zampe in attesa di una preda da ghermire tra le acque turbinanti dei fiumi e torrenti di Nippon…