Nel 1962, durante la carestia che portò alla morte di milioni di persone, egli chiuse gli occhi, al fine di non scorgere le molte vittime che galleggiavano nell’acqua sottostante. 14 anni dopo, alla morte nel giro di pochi mesi di Mao, Zhou Enlai e Zhu Due, un grande terremoto scosse la Cina. Il suo sguardo corrucciato, in quel risvolto critico, parve indicare un sentimento di rabbia e desiderio di riscossa. Nel 2001, quando il paese ricevette il mandato olimpico dopo che si era unito alla WTO, uno strano fenomeno di rifrazione ornò la sua figura come illuminata dalla luce della speranza, mentre la bocca si piegava in un leggero sorriso. Come alte montagne che scompaiono tra i lembi di nebbia, le antiche statue di Buddha attendono il momento in cui coloro che per tanto tempo hanno cercato d’incrociare il loro sguardo, nella speranza di ottenere un aiuto, un presagio. Nella provincia cinese del Sichuan, presso la confluenza dei fiumi Min e Dadu, da un millennio a questa parte esiste una scultura in pietra che raggiunge i considerevoli 70 metri. Essa rappresenta senza dubbi d’interpretazione Maitreya, il discepolo non ancora nato del santissimo Gautama (“Il saggio”) colui che discendendo da una famiglia nobile indiana, ricevette l’illuminazione necessaria per fondare una delle maggiori religioni storiche nella storia dell’Asia. Rappresentato seduto in meditazione come vuole la tradizione, con l’espressione serena e lineamenti squadrati, privi di elementi particolarmente caratteristici perché, naturalmente, nessuno può conoscere il suo aspetto futuro. Particolari davvero conveniente per un qualcosa di scavato, attraverso un secolo di peripezie e tribolazioni, entro la nuda e dura roccia d’arenaria di quest’alta e resistente scogliera. Il Buddha di Leshan o Dafo è stato dunque a lungo utilizzato per interpretare quanto stesse per riservarci il futuro, in funzione di un’espressione ed un contegno in grado di “cambiare” attraverso le generazioni umane, effetto in realtà probabilmente dovuto all’erosione frutto della pioggia, il vento e gli altri elementi. Oggi tuttavia, come già successo in precedenza ma in una maniera che non aveva avuto modo di verificarsi da due generazioni, la colossale statua completamente in pietra tranne le orecchie in legno ricoperto d’argilla appare minacciata dalla casistica più grave e inevitabile data la sua difficile collocazione: che le acque dei fiumi sottostanti, gonfiate dalle copiose precipitazioni atmosferiche di questo problematico 2020 e che stanno minacciando anche la vicina diga delle Tre Gole, salgano fino a ricoprirne l’intera parte inferiore, causando in poco tempo danni comparabili a quelli di parecchie decadi concentrate in poche settimane… E questo SAREBBE soltanto l’inizio. Poiché vuole la leggenda che, nel momento in cui la statua dovesse venire interamente o parzialmente sommersa, la stessa cosa capiterà alla capitale provinciale di Chengdu, con danni incalcolabili data l’odierna popolazione complessiva di 16 milioni di persone. Mentre la protezione civile e l’esercito si affollano attorno ai suoi piedi attentamente scolpiti e tanto grandi da permettere di usare il dito più piccolo come fosse un sedile, disponendo sacchi di sabbia e barriere nel disperato tentativo di prevenire l’inevitabile, sarà opportuno ripercorrere la lunga storia di questa notevole struttura architettonica, scultorea ed ingegneristica, nella speranza che un augurio distante possa, in qualche modo mistico, allontanare l’incombenza del disastro finale…

monumenti

Il malcapitato problema del Grande Arco marmoreo a La Défense

L’eco indistinguibile degli ultimi colpi di coda, di quella creatura gargantuesca che per lungo tempo abbiamo definito “civiltà” riecheggeranno nell’aere di un agglomerato ormai deserto di cemento, vetro e acciaio urbano. All’ombra della Torre, ormai coperta dalla ruggine e dai rampicanti, una promenade percorsa da leoni sfuggiti allo zoo, lupi e cani ritornati allo stato brado, ormai senza memoria di coloro che per tanti secoli, o millenni, protessero e accudirono i pelosi predecessori. Viene generalmente accettato, e addirittura giudicato comprensibile, che una volta privi di manutenzione pressoché continuativa i più importanti monumenti costruiti dall’uomo non possano sopravvivere, immutati, più di qualche decade, prima che l’usura degli elementi e inizi quel processo di disgregazione che li porterà a tornare, l’uno dopo l’altro, nel grande flusso imperturbabile della natura. Eppure esistono, persino in tutto questo, diversi gradi di resistenza: antiche arene o Colossei la cui pietra costitutiva, assembrata sulla base di cognizioni antiche e in qualche modo primordiali, destinati a erodersi, ma molto lentamente. Mentre molti frutti dell’odierna percezione modernista, ben più estremi nella concezione e nei traguardi raggiunti, paradossalmente avranno vita assai più breve, dopo la scomparsa di coloro che li avevano per qualche tempo utilizzati. Ciò che viene, d’altra parte, molto spesso giudicato inaccettabile, è che questo processo della decomposizione architettonica abbia inizio, sotto gli occhi di noi tutti, mentre l’edificio viene ancora utilizzato, quotidianamente, e a discapito di tutti quelli che vi passano accanto ogni giorno.

110 metri di altezza, per 110 di lunghezza e 110 di profondità: è il cubo traforato dell’architetto danese Johan Otto von Spreckelsen, completato nel 1989 a guisa di secondo Arco di Trionfo parigino, dedicato questa volta non ai trionfi militari, bensì quelli dei diritti civili e umanitari della nazione. Per il quale nel 2014, soli 25 anni dopo la sua inaugurazione, il governo francese ha deciso di stanziare 192 milioni di euro dedicati al suo restauro, un tipo d’iniziativa che sembrerebbe di per se implicare l’andamento non proprio ideale di uno o più fattori architettonici di concerto. Tutto questo per un semplice, drammatico, problematico errore: quello stesso splendido candore che in qualche modo caratterizza e rende straordinariamente memorabile l’edificio. Carrara: fonte di quello che potremmo definire il più pregiato e rinomato materiale in pietra naturale europea, frutto del calcare ricristallizzato nella calcite e dolomite, con lievi striature in grado di accrescere, piuttosto che inficiare, l’assoluta purezza del suo comparto visuale. Sostanza resistente per definizione, come dimostrato dalle plurime opere, basiliche o statue dimostratesi capaci di giungere intatte fino a noi, nonostante il trascorrere dei secoli di polvere e parziale abbandono. Ma tutto avviene per una ragione e caso vuole che un tale rapporto causa-effetto, in talune circostanze, possa risultare avverso a quello che potremmo definire l’intento dedicato alla nostra posterità. Primo colpevole, dunque, il clima di Parigi, apparentemente troppo umido e freddo, la cui escursione termica nel ciclo giorno notte potrebbe abbia contribuito a una tendenza irrimediabile verso la rovina delle svariate migliaia di pannelli ultra-sottili (4 cm ca.) che ricoprono, maestosamente, i quattro lati del notevole punto di riferimento cittadino. Assieme al poco desiderabile orientamento obliquo in comparazione agli assi cardinali, allo scopo di conformarsi parzialmente al celebre asse storico di Parigi pur lasciando spazio alla stazione sottostante della metropolitana, ma anche adatto ad esporre le intere facciate di sud-est e sud-ovest sul versante ove compaiono, in maniera più frequente, gli effetti peggiori di quello che potremmo scegliere di definire il “processo deleterio”. Consistente, per l’appunto, nel progressivo imbarcamento, con conseguente dissaldatura o granular debonding, della sottile pelle dell’edificio. Un qualcosa che non potremmo certo affatto trascurare, quando si considera la quantità di gente che ogni giorno, soprattutto quando le condizioni climatiche e sociali lo permettono, tende a transitare o sostare sulle grandi scalinate che permettono l’accesso all’Arco de La Défense.

Il sogno sovietico di un Lenin-grattacielo durante l’interludio bellico del ‘900

Può una cosa esistere, senza essere davvero mai esistita? Prendendo atto di una vasta serie di opere di propaganda, appartenenti all’epoca russa dello Stalinismo più convinto, si potrebbe giungere al sospetto che una simile evenienza abbia una base di realismo architettonico latente. Particolarmente nel momento in cui, con enfasi selvaggia, la giovane idealista di questa sequenza del film di Alexander Medvedkin del 1938, La Nuova Mosca, introduce per gli spettatori “il simbolo della potenza e la grandezza della nostra Madrepatria” tra i diversi grattacieli, opere pubbliche e monumenti che avrebbero dovuto trasformare, secondo il principale organo di governo della Repubblica Socialista Russa sotto il comando inflessibile dell’uomo che ne aveva dichiarato l’esistenza stessa, il volto e l’immagine dinnanzi al mondo intero. Libri, volantini, modelli, esposizioni museali: il Palazzo dei Soviet, per un periodo di oltre 10 anni, compare ovunque, circondato dalle opere improbabili di un mondo ritenuto in (troppo) rapido cambiamento. Circondato da aeromobili inesistenti, monorotaie a sospensione magnetica, impianti d’illuminazione ad arco voltaico ed altri caposaldi di quello che oggi definiamo il retrofuturismo, l’enorme torre di 491 metri, che avrebbe superato in altezza la Torre Eiffel e l’Empire State Building recentemente costruito dagli americani, svetta con il suo stile neoclassico, completamente fuori luogo nel contesto a cui sarebbe appartenuta, se non fosse stato per la vasta quantità di grattacieli simili, destinati in linea di principio a sorgere nella nuova capitale delle Nazioni, risvegliatosi finalmente ai valori imprescindibili del comunismo.

Il tutto a partire dalla singola frase di un discorso, pronunciato dalla figura di spicco del partito e amico di vecchia data di Stalin stesso, Sergei Kirov, durante una riunione del Congresso del Partito risalente al dicembre 1922. Quando l’importante politico, destinato ad essere assassinato in circostanze sospette soltanto 4 anni dopo dando inizio al crudele episodio delle grandi purghe, descrisse la necessità imminente di disporre di uno spazio più grande per discutere i problemi del paese, ove gli innumerevoli burocrati provenienti da confini sempre più lontani potessero venire accolti, prendendo immediatamente atto della grandezza e potenza del proletariato. Ipotizzando, quindi, che le mura sorgessero “Sulle macerie dei palazzi un tempo posseduti dai banchieri, i proprietari terrieri e gli zar.” Soltanto due anni dopo quindi, con la morte di Lenin e l’impegno nazionale per la costruzione di monumenti e memoriali destinati al culto della sua persona, apparve ideale procedere con la demolizione della Cattedrale di Cristo Salvatore, risalente al XIX secolo e costruita in un periodo di oltre 40 anni, per porre al suo posto il nuovo e imprescindibile edificio…

La notevole complessità logistica del primo poster della storia

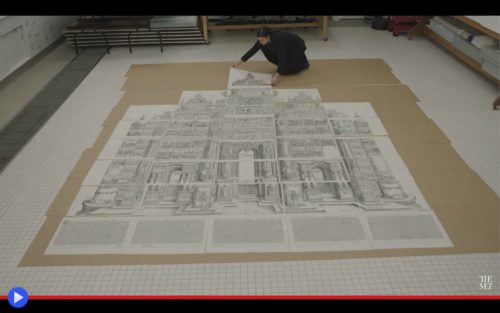

Il silenzio cala tra i restauratori del museo Metropolitan di New York, mentre l’ultimo dei 36 grandi fogli di carta dall’età incerta finisce di essere affiancato agli altri sul freddo pavimento della sala: 192 xilografie in totale, per un’estensione complessiva di circa 3 x 3,5 metri. Molto lentamente, ciascuno dei presenti viene a patto con l’idea surreale, persino impossibile, che la propria istituzione possa aver tenuto sotto chiave e rigorosamente lontano dallo sguardo dei visitatori, per molti e troppi anni, uno degli oggetti più notevoli della sua intera collezione: una copia in stato ragionevolmente buono di conservazione dell’Arco Trionfale di Massimiliano I d’Austria, “costruito” o per meglio dire inciso sopra il legno, e quindi trasferito con l’inchiostro, sotto la direzione di nientemeno che Albrecht Dürer, forse il più importante pittore, comunicatore ed inventore dell’intera Germania rinascimentale. Con un sorriso incredulo, l’archivista capo porta pensierosamente la sua mano destra sotto il mento. Quindi afferma sottovoce, contemplando gli strappi, i buchi e i graffi sopra il preziosissimo reperto: “A questo punto c’è soltanto una persona che potrà aiutarci…”

É strano ritornare con la mente a un mondo che nei fatti risultava essere, per un buon 99,8% della sua popolazione umana, del tutto privo di libri. Fuori dalle case dei potenti e le strutture ecclesiastiche, o i magazzini dei mercanti maggiormente facoltosi, dove la parola scritta risultava poco più che un mito, al di fuori del suo impiego maggiormente pratico e immanente: calendari scritti a mano, appunti di cucina, qualche breve cronaca familiare. Eppure proprio questa era la situazione all’inizio del XV secolo in Europa, quando ancora e nonostante i significativi progressi compiuti nella creazione e diffusione di una cultura in grado di espandersi verso l’ampio ventaglio dei possibili status sociali, il semplice gesto necessario di copiare un intero testo, parola dopo singola parola, continuava a richiedere un dispendio d’energie e di tempo pari, o superiore, a quello per costruire una cappella in legno per scontare l’intero cursus dei propri peccati terreno. Immaginate perciò adesso, al volgere di un tale secolo, l’effetto che potrebbe aver avuto l’invenzione di un certo Johannes Gensfleisch della corte di Gutenberg, non lontano da Magonza, capace di tradurre in un processo industriale riproducibile l’arte fino a quel momento per lo più teorica della pressa da stampa. Metodo che avrebbe reso, nel giro di poche decadi, l’apprendimento della verbo scritto non più solo uno strumento per semplificarsi le giornate, bensì la porta per accedere a diverse vette di una saggezza per la prima volta democratica, ovvero in grado di trascendere mere considerazioni sulla propria schiatta o dotazione finanziaria.

Ed è perciò questo lo scenario all’interno del quale, esattamente 8 anni dopo il fatidico 1500, l’arciduca d’Austria nonché unico erede del ramo principale della grande dinastia degli Asburgo, sarebbe salito al trono del Sacro Romano Impero, succedendo infine a suo padre, Federico III. E tutti avevano già concordato, fin dalla sua giovane età, sul fatto che Massimiliano I d’Austria, anche detto il Wunderkind (letteralmente, bambino prodigio) non poteva essere più diverso dal suo insigne genitore: orgoglioso dove il primo era modesto, enfatico piuttosto che sobrio, amante dei duelli, le grandi battaglie storiche, la vita semi-mitica dei condottieri. Fino al matrimonio con l’amata moglie Maria, figlia del duca di Borgogna, che perendo sfortunatamente nel 1482 per un incidente d’equitazione, l’avrebbe lasciato con due figli e il dominio frammentato che era stato del padre di lei, arduo da gestire senza la esserne l’Imperatore, di nome, nell’immagine e nei fatti. Una terra che sopra ogni altra cosa, languiva in significative difficoltà economiche, situazione che avrebbe continuato a sussistere anche in seguito, dopo l’accesso alla carica concessagli per convenzione ereditaria di supremo sire dei Romani. In quale modo, dunque, un uomo simile avrebbe potuto ritrovare quel prestigio che era stato, in origine, associato a simili figure sopra i margini del foglio sopra cui tracciamo la linea segmentata della storia?