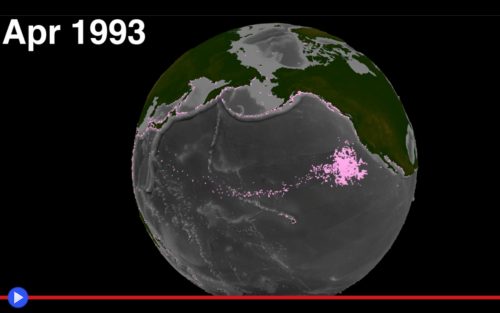

Per l’ira degli dei o il semplice destino dei continenti, l’antico continente emerso di Atlantide fu trascinato negli abissi, senza la benché minima residua considerazione per i suoi condannati abitanti. Un mito possibilmente collegato all’episodio preistorico dell’alluvione zancleana, consistente nell’apertura dello stretto di Gibilterra e il conseguente riversamento dell’Atlantico in quello che oggi costituisce il vasto bacino del Mar Mediterraneo. Ciò che l’ideale narrazione, tuttavia, oggi manca di menzionare, è che nel progresso dei secoli la lenta e prototipica scomparsa delle masse emerse ha suscitato l’emersione di una forza contrastante: umana è tale mano, e non del tutto intenzionale l’intento. Se non nella misura in cui esso permette alle disordinate moltitudini di eliminare un tipo di problema latente, quello relativo al dispendioso, spesso impegnativo smaltimento dei maleodoranti residuati del consumismo. Ah, spazzatura! Segno amato-e-odiato dell’odierno culto dell’abbondanza. Che una volta generata, puoi persistere oltre il mero cerchio delle imprescindibili generazioni. Fino a diventare una parte dolorosa, ma feconda, dei sostrati senza una presenza chiara sulle mappe dei viaggiatori. In ogni caso tranne uno, di primaria importanza. Fu in effetti l’Amministrazione per l’Oceano e l’Atmosfera statunitense (NOAA) a predire inizialmente nel 1988 l’esistenza di un punto di convergenza per la plastica non biodegradabile presente negli oceani terrestri, in un punto grosso modo al centro del Pacifico dove le correnti del pianeta tendevano a confluire fin dai tempi estremamente distanti. Finché 9 anni dopo l’oceanografo Charles J. Moore, di ritorno da una lunga regata, non incontrò un colossale ammasso di flottanti detriti. La più eccezionale concentrazione di spazzatura mai avvistata lontano da masse emerse evidenti. Un’immagine capace di trarre in inganno, tanto che l’appropriatamente denominata EGP (Eastern Garbage Patch) poi GPGP (Great Pacific Garbage Patch) dopo l’agghiacciante presa di coscienza dei suoi circa 1,6 milioni di Km quadrati d’estensione e 79.000 tonnellate di peso, viene da quel momento descritta dai media internazionali come una letterale isola compatta e percorribile, in qualche modo tenuta assieme da una sorta di perversa tensione di superficie. Il che accantona il fattore di contesto riassumibile in quanto segue: l’oceano è davvero molto, molto grande. Ed ogni elucubrazione attorno all’idea di un concentramento di materiali dovrebbe essere interpretata sulla base del relativismo contestuale. Il che permette la corretta interpretazione della “chiazza” come una presenza soltanto parzialmente affiorante di detriti occasionali, qualche bottiglia, frammento di oggetto d’uso comune ed altro, soggiacente all’accumulo sottostante del vero problema. Un letterale brodo fatto delle microplastiche a grandezza microscopica o poco più di questo. Elemento di estremo disturbo dal punto di vista ecologico, per la capacità di avvelenare e mettere a rischio una grande quantità di specie marine. Ma anche, nel modo sottoposto a studi approfonditi a partire dall’inizio degli anni 2020, la genesi e propagazione di altre. Diventando sinonimo di vita, in una maniera che può risultare parimenti problematica, se non addirittura più del processo inverso…

L’articolo scientifico più recente in materia è risalente ad aprile del 2023 (Haram, Carlton et al.) e verte senza nominarla in merito alla questione della cosiddetta plastifera, un ecosistema qui definito “neopelagico” sviluppatosi ai margini e nel centro degli accumuli antropogenici di rifiuti non biodegradabili, basi di appoggio e proliferazione d’intere specie marine, neustoniane e non solo. Con il particolare riferimento di tale termine, per chi non sapesse, alla categoria d’organismi adattati a vivere sul confine tra acqua e mare, che nella GPGP si trovano famosamente rappresentati dal sifonoforo della Velella Velella, simile a una piccola medusa, e la Janthina janthina, lumaca di mare violacea che galleggia tramite l’impiego di bolle di muco. Ma è davvero certo, si chiedevano fino a tempi recenti gli studiosi, che simile creature avessero un qualsivoglia tipo di vantaggio dal chiamare casa un tale accumulo di microscopici, potenzialmente letali rifiuti? Un punto di partenza utile ad incoraggiare, ed in seguito avvalorare la più recente scoperta. Giacché al centro dello studio citato, si trova la raccolta sistematica di un totale di 105 frammenti di spazzatura tra il 2018 ed il 2019, immediatamente seguìta dall’osservazione attenta tramite l’impiego di strumenti adeguati. Il che si è trovato a rivelare, confermando l’ipotesi degli scienziati, non soltanto la presenza sul 98% di essi di varie tipologie d’invertebrati. Ma l’appartenenza dei suddetti, in un significativo 70,5% dei casi, alla macro-categoria delle forme di vita tipicamente appartenenti agli ambienti costieri. Tra cui briozoi bentonici e tipicamente sessili, cnidari, molluschi e finanche anemoni di mare. Creature in grado di riprodursi in maniera diretta o asessuata, potendo trarre vantaggi dall’isolamento, ma che necessitano comunque nella maggior parte dei casi di un terreno solido sotto i propri piedi, peduncoli o altro. E giammai avrebbero potuto sopravvivere, lasciamo perdere prosperare, a bordo delle effimere zattere interoceaniche costituite da tronchi o zolle di terra di derivazione naturale. Tutt’altra storia rispetto all’indeperibile presenza persistente di una galleggiante controparte frutto dell’indifferenza e la trascuratezza delle genti odierne. Al di la di considerazioni generiche o memetiche sul fatto che “la vita trova sempre un modo” dunque, appare a questo punto utile considerare le piene conseguenze di tale presa di coscienza. Dovute principalmente al modo in cui la proliferazione di specie non endemiche, nel vasto spazio negativo dell’oceano, potrebbe condurre all’effettiva propagazione di queste in ecosistemi pre-esistenti, anche di tipologia costiera, con valide prospettive di annichilimento della biodiversità di partenza. Il ciclo delle acque, concetto in genere associato all’evaporazione e conseguente ricaduta delle piogge sul fertile suolo terrestre, può d’altronde essere impiegato anche per comprendere il flusso dei grandi vortici oceanici, che agiscono in maniera ancor più energica sul movimento verticale degli elementi. Permettendo, idealmente, ad un singolo pezzo di plastica di partire dalle coste degli Stati Uniti raggiungendo il Giappone, per poi intraprendere rapidamente il viaggio di ritorno. In un ciclo complessivo in grado di richiedere fino a 5-7 anni. Bastanti a colonie intere di creature onde adattarsi ad ogni tipo di condizione climatica o possibile circostanza latente.

La scoperta in questione può essere in tal senso definita come un potenziale cambio di paradigma nelle considerazioni sul tema della sopravvivenza e propagazione delle specie marine. Cancellando dalle mappe ideologiche quel concetto di una barriera ecologica insuperabile, lo spazio acquatico tra le distanti coste dei continenti. E ciò mediante la creazione straordinariamente rapida e recente (soprattutto in tempi geologici) di un letterale substrato ecologico permanente, le cui implicazioni a lungo termine risultano difficili da prevedere con i dati di cui disponiamo attualmente. Sulla grande chiazza che attualmente sembra soltanto in grado di crescere, sia in ampiezza che densità dei suoi fattori costituenti. In quello che potremmo tristemente definire come l’unico progetto collaborativo di successo tra entità nazionali altamente industrializzate e paesi in via di sviluppo, parimenti funzionali nel contribuire all’accumulo persistente. Stabilendo le palesi condizioni di un processo il cui arresto, o inversione di tendenza, appaiono tutt’altro che a portata di mano.