L’osservazione acritica del mondo dei processi si rivela spesso il punto di partenza per un grado superiore d’introspezione. E ciò risulta vero tanto nella solitudine del monaco, il filosofo, l’autore di poesie o dipinti, che nel progredire dei momenti di condivisione comunitaria, ovvero il dialogo tra le persone tese ad ottenere un singolo, importante obiettivo. Considerate, a tal proposito, la scena prototipica della psicanalisi stereotipata, con il dottore che solleva il pesante album fotografico delle macchie d’inchiostro. “Cosa vedi?” Chiederà costui, sentendosi rispondere dapprima; un cerchio, un punto, d’impatto, una farfalla. Quindi multiformi esegesi di un superiore grado di complessità e astrazione, quali “L’ora scolastica di religione. Un airone che nidifica sui grattacieli. Mio bisnonno che combatte a Verdun.” Per cui sarà semplicemente il passo successivo di un processo atteso, l’attimo in cui finalmente quelle illustrazioni astratte inizieranno a sembrar muoversi per l’occhio di entrambi, Osservatori dell’osservazione, i Cercatori non del tutto inconsapevoli di quello stato che gli orientalisti amano chiamare Zen, per così dire il “tutto”.

Ma se l’assoluto può davvero penetrare nel particolare, se l’insieme dei fattori può essere mutuato e concentrato nell’applicazione di un pigmento su fogli di carta stampata o vera washi frutto antico dell’ingegno di un monaco coreano, sarebbe davvero un passo eccessivamente ambizioso? Essere disposti a credere che tale un tale livello d’interconnessione possa essere cristallizzato e reso percepibile da un tangibile prodotto artistico. Il tipo di creazione che imprescindibilmente, dispone di una firma ed un nome. James Zucco è l’ex-pubblicitario di Minneapolis che dopo un incontro con un collega che aveva iniziato prendere lezioni di meditazione, non soltanto ha scelto d’imboccare la stessa strada, ma ha iniziato a definire tutto quel che esula con un’originale scelta di proposizione: in between, quello che si trova (in mezzo). Unendo, in modo meramente conseguente, il nuovo ambito con la sua vecchia passione per l’illustrazione e tutto ciò che ne consegue nell’applicazione della tecnica e lo studio individuale. Verso un esito del tutto prevedibile, giacché innumerevoli generazioni del clero buddhista o i praticanti della stessa disciplina avevano già scelto quella strategia espressiva, della pittura a inchiostro dell’Estremo Oriente o shuǐmòhuà (水墨畫) in Cina, sumukhwa (수묵화) in Corea e sumi-e (水墨画) in Giappone. Laddove costui, esperto promotore nell’Era del marketing, scegliendo come campo d’espressione il Web si è dimostrato in grado di compiere il passo ulteriore. Donando ai suoi dipinti un attimo di vita ed apparente indipendenza procedurale, nell’esasperazione e documentazione in video di un aspetto intrinseco da lungo tempo acclarato. Così indotto a trasformarsi, per l’osservatore, nell’illusione niente meno che fantastica di un dipinto che si completa da solo…

creativi

La storia della sfera che percorre il cerchio più cospicuo intersecante l’Islanda

Rotola, rotola la sfera. Toccala, segui l’istinto. Hai provato a spingere, ma non si è spostata. Dopo tutto, siamo innanzi a 7 tonnellate di calcestruzzo, coadiuvate da un altro paio in acciaiosa struttura interna, grondante ruggine dal vertiginoso ombelico aperto. Eppure, ne sei certo: l’anno scorso era più in alto sul pendio. Ma è davvero lei ad essersi spostata, oppure quel destino si è verificato unicamente a carico di Ogni Altra Cosa Esistente?

È sempre interessante esaminare con lo sguardo una mappa e chiedersi: cosa è tangibile, cosa è immateriale? Un quesito che sostanzialmente corrisponde alla suddivisione che colloca da un lato mari, catene montuose, coste frastagliate… E dall’altro la segmentazione offerta da linee o punti puramente immaginari come i confini nazionali, i paralleli, l’equatore. Ma non è sempre del tutto impenetrabile la divisione tra questi due ambiti e può talvolta suscitare un senso di sorpresa, la subitanea consapevolezza che quanto sembrava creato con approccio arbitrario, fu in effetti la diretta risultanza di una pratica constatazione evidente. Esistono, ad esempio, quattro poli: quelli geografici e magnetici. E per quanto concerne i relativi Circoli, indicativi grosso modo di una zona dove la sopravvivenza umana può essere difficile (Artico) o risultare del tutto impossibile senza mezzi e tecnologie moderne (Antartico) è una mera tentazione la presunta idea che li vedrebbe disegnati dai geografi secondo i termini del proprio ingegno. Potendo vantare, tali anelli, la corrispondenza all’area geografica ove sussiste una precisa condizione: l’esistenza, nella progressione annuale delle rotazione cosmiche, di un solstizio con 24 ore di luce, l’estate. Ed uno con 24 ore di buio, l’inverno. Da qui possibilmente il senso d’avventura o esplorazione che deriva in seguito all’ingresso in tale area, facilmente celebrata grazie all’uso dei moderni ausili tecnologici dotati di sistema di posizionamento geostazionario terrestre. Eppure tanto spesso sembra che una simile esperienza, in qualche modo, dovrebbe essere commemorata dalla foto ricordo di un valido punto di riferimento, possibilmente un cartello, o una targa commemorativa posizionata ad hoc. Questa l’idea implementata lungamente presso l’isola abitata più settentrionale d’Islanda, l’accogliente ma gelida Grímsey, coi suoi moli da pesca, il villaggio di Akureyri abitato da 100 anime, la chiesa protestante ed un piccolo aeroporto, concepito soprattutto a vantaggio dei turisti. Che in larga parte sono spinti da quell’ambizione prototipica: toccare “con mano” (si fa per dire) la linea divisoria che conduce oltre l’estendersi oltre i confini esterni di quello che si tende a definire, per antonomasia, il Polo Nord. Ma un semplice bastone verticale recante palese dicitura non è sempre abbastanza, o almeno così sembrarono pensarla il sindaco e le altre autorità amministrative nel 2013, stanziando un milione di corone, corrispondenti a circa 6.800 euro, per la creazione di un monumento idoneo a evidenziare questo luogo dall’alta, benché impercettibile attrazione latente. Ed è qui che entra in gioco la figura spesso eclettica dell’artista concettuale Kristinn E. Hrafnsson…

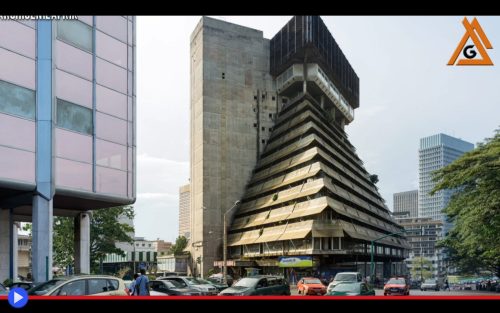

L’alta ziggurat di Abidjan, faro eclettico nella metropoli del modernismo africano

Rappresenta una fondamentale anomalia nello sviluppo estetico ed architettonico del Novecento, il fatto che dal nulla si riuscito a emergere uno “stile internazionale” o maniera tipica di costruire i grattacieli, del tutto privo di creatività nella progettazione in quanto conforme alla descrizione di massima che corrisponde ad un rettangolo, svettante verso il cielo. E che in qualche maniera insidiosa, replicato all’infinito nelle capitali e principali megalopoli del mondo, tale approccio abbia risucchiato l’energia del senso comune, relegando soluzioni alternative ai vezzi di creativi che lavorano fuori dal coro, tanto spesso criticati o incompresi dai passanti urbani delle larghe strade antistanti. Quasi come se l’esistenza di una cultura distintiva, stilemi o metodi espressivi singolari, potesse costituire il peccato fondamentale dei popoli, direttamente contrapposto al trionfo dell’anonimato e la modernità futura. Pensate per conferma al grande architetto veronese Rinaldo Olivieri (1931-1998) ed in modo particolare al suo lascito di maggiore rilevanza storica, il centro commerciale con uffici nei ballatoi e residenze ai piani superiori della Pyramide di Abidjan del 1973, agglomerato principale e fino a dieci anni dopo tale data anche il centro amministrativo della Costa d’Avorio. Opera che trae una diretta ispirazione dalle capanne coniche dei popoli oriundi nonché la geometria astratta di talune statuette di epoca pre-coloniale originarie di queste terre, eppure inserita a pieno titolo nel movimento architettonico del Brutalismo, così strettamente associato alla perdita delle misura umana ed i distopici paesaggi urbani della fantascienza post-modernista. Il che in un certo senso trova giustificazione a posteriori nell’aspetto attuale dell’edificio, colosso alto 14 piani dal lato di 80 metri, i cui 80.000 metri quadri troppo difficili da affittare sono diventati a partire dagli anni ’90 rifugio per i senza tetto, e in seguito una cattedrale derelitta di quello che avrebbe potuto essere, se soltanto le peggiori profezie non avessero trovato il modo e la ragione di realizzarsi. Visioni relative all’insorgenza dell’economia di scala nel settore dell’agricoltura intensiva, relegando gli anni del miracolo ivoriano nell’esportazione di cacao e caffè a nostalgica memoria del passato. Mentre il potere economico che aveva un tempo ambito a trasformare questa città nella New York dell’Africa Occidentale andava scemando, rendendo in tal modo lo sforzo relativo al mantenimento di opere come questa del tutto impossibile da estendere fino all’inizio del nuovo millennio. E le pareti di beton (cemento) macchiate dall’umidità e lo smog iniziavano a riflettere gli spazi interni derelitti e cadenti…

Il filo dei ricordi si aggroviglia per la resilienza concettuale dell’artista Chiharu Shiota

Passività e voracità costituiscono aggettivi che ricorrono nella diffusa percezione umanizzata, con accuratezza soggettivamente opinabile, del ragno. Colui o colei che laboriosamente costruisce la sua tela, perseguendo un obiettivo materiale quale può essere la necessità di sopravvivere, ancorché risulti parimenti esplicito l’intento (veramente necessario?) di esprimere la geometria perfetta, dare un senso a linee, punti e spazi negativi tra le mere superfici di appoggio. Ed allora chi può dire, veramente, che lo sforzo ereditario di queste creature non sia accompagnato dal profondo desiderio di dar vita a un qualche tipo di… Creazione? Implementare in questo modo un lascito, facente parte della vasta sussistenza delle circostanze in essere. Ove il transitivo sentimento dell’aracnide possa sopravvivergli, sia pur soltanto per il tempo di un respiro esistenziale del mondo. Ecco, allora, il filo della ragnatela diventare del color cremisi della vita stessa. Con le otto zampe trasformate in due operose braccia, quelle della donna che, a partire dagli anni ’90, ha saputo rendere palese il modo in cui la gente riesce a interfacciarsi coi propri ricordi. Tramite l’approccio di una metodologia profondamente singolare frutto di una visione interpretativa dei suoi trascorsi. Ritorniamo per esempio a quella storica biennale di Venezia del 2015, quando la berlinese nata a Osaka, Shiota Chiharu ha saputo l’immaginazione di visitatori e critici mediante l’implementazione di un lavoro particolarmente memorabile: The Key in the Hand. Centinaia, se non migliaia di chiavi donate spontaneamente dalla gente, appese dal soffitto con il filo programmatico della sua arte, con due barche sottostanti situate sotto quell’accenno di pioggia impossibile. Con lo scopo simbolico di raccoglierle, nel modo in cui avrebbero potuto farlo delle mani giganti. Simbologia legata al tema della protezione delle rispettive dimore, di coloro e degli oggetti che si trovano all’interno. Ma anche un potente riferimento al tema trasversale della memoria. Alludendo a quell’oceano di metallo sospeso, sotto cui la predisposizione vivida allo spostamento, grazie a quegli stessi scafi frutto dell’ingegno nautico e tecnologico, offriva l’opportuna prospettiva d’interpretazione. Punto d’arrivo, ma anche di partenza in questa serie di opportunità non ripetibili, ciascuna risultante da una lunga pianificazione ed ancor più faticosa implementazione, senza poter fare pieno affidamento sui molti assistenti coinvolti, poiché in alcun modo essi potrebbero implementare gli specifici nodi e soluzioni tecniche richieste dal suo schema mentale di riferimento. Un tipo di disegno che trascende in parte la materia, entrando nel reame degli stati d’animo e più puri sentimenti…