Nella puntata culmine di Special Ops con Wil Willis, nome in codice Whiskey Whiskey, l’ex membro delle forze speciali americane trasformato in attore nella vita civile doveva infiltrarsi nel campo base di un’organizzazione anti-governativa, distruggere la torre di comunicazione, distruggere il sistema radar, salvare il pilota abbattuto, disinnescare la bomba, catturare i lanciamissili Stinger ed infine mettersi in salvo, fuggendo via negli ultimi minuti verso la luce splendente di un vittorioso tramonto. Lo show, organizzato come un reality basato sugli effettivi scenari di addestramento militari contro gruppi di OPFOR (forze d’opposizione simulate) fu in grado di suscitare non pochi dubbi sul realismo delle soluzioni e le capacità dimostrate dal dinamico protagonista, pur avendo il merito di dimostrare molte tattiche e procedure effettivamente previste dal codice operativo dei ranger e dei marine. Ma ciò che colpiva, soprattutto, erano la sua professionalità derivante da un passato pregresso che non tutti, tra gli spettatori, si erano davvero preoccupati di approfondire. Ovvero una carriera che l’aveva portato in precedenza non soltanto tra i famosi Ranger, ma all’interno di un gruppo di operativi che rappresentano, probabilmente, una delle elite più esclusive e stimate dell’intero ambito militare statunitense: i cosiddetti PJ. Acronimo significante Para Jumper, in realtà un gioco di parole tra i termini “paracadute” e “paramedico” due mestieri che s’incontrano nella mansione principale del corpo, sotto la diretta autorità dell’AFSOC (Comando delle Operazioni Aeree Speciali) che interviene ogni qual volta occorre trarre in salvo un uomo in situazioni impossibili, sotto il fuoco incrociato, dietro le linee nemiche, in un remoto luogo dello schianto tra montagne inaccessibili ai più…

Una volta preso atto di questo, dunque, non sorprende eccessivamente il fatto di ritrovarlo online, mentre istruisce i partecipanti a quello che sembrerebbe essere un corso di sopravvivenza per operativi o mercenari privati, con il compito di istruirli nell’esecuzione di una particolare tecnica di salvataggio dei soldati feriti, che lui chiama la “rotolata del ranger”. La mossa altamente specifica, in realtà, non compare su alcun manuale scritto e potrebbe rappresentare un suo perfezionamento di metodologie acquisite, oppure una completa invenzione mai effettivamente sperimentata. Lascio a voi il privilegio di trarre le conclusioni, benché personalmente, mi asterrei dal tentare di utilizzarla nel caso sfortunato in cui dovesse comparirne l’opportunità. Al fine di dimostrarla, in primo luogo, Willis chiede ad uno dei presenti di sdraiarsi a terra, recitando la parte del ferito totalmente privo di sensi. Quindi, al termine della sua esposizione carismatica e gestuale, si lancia sopra il malcapitato come in una mossa finale di un incontro di wrestling, finendo in un attimo fuori dall’inquadratura: purtroppo, qualcosa sembra non aver funzionato a dovere. L’insegnante ritorna sorridendo di fronte alla telecamera, ammettendo di aver sopravvalutato il peso della controparte e incolpandolo di aver “accompagnato la rotolata”. Ciononostante, l’effetto finale di quanto dimostrato è palese: l’istruttore ha preso il giovane in spalla e lo sta trasportando di traverso sulle sue spalle. Sono effettivamente passati meno di un paio di secondi. Come è possibile tutto questo? Al fine di dimostrarlo per il meglio, ma soprattutto per mostrarlo a colui che lo sta riprendendo col cellulare (“Farò di te una celebrità di YouTube!” Scherza la voce fuori il campo dell’inquadratura) chiede quindi ad un milite decisamente più corpulento di fare il morto, eseguendo nuovamente l’affascinante manovra. Mr Whyskey cala nuovamente a terra, afferrando nel contempo la gamba destra dei pantaloni dell’uomo. Quindi si appoggia a terra con il fondoschiena, per poi avanzare lateralmente mentre rovescia, in un solo fluido movimento, l’ipotetico ferito sul campo di battaglia. Si riescono quasi a sentire i proiettili che fischiano tutto attorno, mentre in un attimo lui si ritrova in ginocchio, l’individuo di traverso sopra le spalle, una mano libera pronta a rispondere al fuoco. Un soldato dotato della sua forza fisica in proporzione al compagno atterrato, a quel punto, potrebbe alzarsi e tentare di correre in salvo senza alcuna soluzione di continuità. Seguono ulteriori dimostrazioni, durante le quali Willis ammette chiaramente come, in una simile manovra, la priorità non sia limitare ulteriori danni a colui che sembrerebbe averne già subiti di significativi, bensì portarlo in salvo a qualsiasi costo, quando restare fermi costituirebbe una sentenza di morte certa. Non c’è granché da meravigliarsi, in questo: poiché ciò che lui sta dimostrando, in effetti, non è altro che la versione invertita di una tecnica per lotta senza l’uso di armi…

tecniche

La palla che pende sulla casa dei terremoti

Abbiamo tutti la sensazione, ogni tanto, che lungo il procedere dei differenti impegni e dei casi più disparati, la mente prenda le necessarie distanze dal senso costante di gravità. Come un terribile disastro, ovvero la fine del mondo, qualcosa che pare sospeso dall’inizio dei tempi, ma può improvvisamente, nonché rovinosamente cadere. È la bomba metaforica che fa muovere il terreno, il nocciolo causale, al centro della sconveniente circostanza, che può cambiare radicalmente la portata delle cose. Un terremoto. Eppure quel giorno, quella notte nel buio totale del novilunio messicano, Ludger Mintrop pensava qualcosa di radicalmente all’opposto. Lui vedeva il potenziale disastro, come una magnifica opportunità. La compagnia petrolifere, questa volta, non gli aveva fornito nulla in termini di risorse. Tale era la diffidenza nei confronti del “tedesco pazzo” nonostante la vaga cognizione che proprio lui avesse contribuito all’eccezionale fortuna di svariati altre realtà operative della regione, grazie al misterioso metodo che gli permetteva di trovare l’oro nero nascosto nelle profondità della Terra. Raggiunto il culmine della sua breve meditazione preparatoria, quindi, l’uomo rivolse uno sguardo ai suoi due fedelissimi, guardie del corpo venute dal Vecchio Continente, vestite completamente di nero. Annuendo con decisione, prese anche lui il cappuccio scuro e lo indossò, non prima di aver controllato lo stato del suo fucile da caccia e la dotazione di proiettili presenti nel cinturone. Erano pronti. L’ora era giunta. Il miracolo attendeva soltanto di compiersi, ancora una volta, per il maggior vantaggio finanziario del suo celebre (in patria) scopritore. Fuori dalla sede distaccata della Seismos, società per azioni fondata nel 1921, li aspettava parcheggiato un pick-up Ford T, anch’esso completamente nero, con un carico molto speciale nel cassone. Alcuni precisi strumenti di misurazione, oltre a 250 Kg di dinamite. “Avrò esagerato stavolta?” Sussurrò pensierosamente l’uomo venuto dalla Bassa Sassonia, prima di battere lievemente le mani. I suoi sicofanti salirono a bordo. Un sorriso sottile iniziò a prendere forma sul suo volto ricoperto dai grandi baffi tedeschi…

Uno dei primi geofisici della storia, assistente e discepolo del grande Prof. Emil Wiechert (1861-1928), Ludger Mintrop costituisce una figura di primo piano per l’avanzamento verso i tempi moderni della scienza per lo studio dei fenomeni sotterranei. Prima di trasferirsi sul continente americano e dedicarsi alla sua attività collaterale, ma straordinariamente redditizia, della prospezione mineraria, sua era stata la scoperta delle cosiddette kopfwelle (propagazione “di testa”) una prima approssimazione del concetto contemporaneo di onde sismiche P ed S, rispettivamente il moto longitudinale e trasversale dei terremoti. Un’attività portata avanti, per lunghi anni, presso l’istituto sismico di Wiechert, ai piedi del monte Hainberg, nella regione di Göttingen, dove lavorò con altri rinomati scienziati per la creazione, ed il perfezionamento, di alcuni dei più precisi sismografi della sua era. Ma come tutti possiamo facilmente arrivare a chiederci, qual’è l’utilità di un ago che traccia figure su un pezzo di carta cerata, se prima esso non è stato sottoposto ad attenta calibrazione? È non è che sia possibile, a tal fine: “Creare dei piccoli territori a comando?!” Questo potrebbe aver chiesto, il buon Wiechert, al dottore suo sottoposto, prima di liquidarlo con un benevolo ma fermo “Elementare…” sullo stile di altri grandi indagatori del tempo. Se non che Mintrop, già molto prima della sua fase di agente in cerca delle ricchezze petrolifere del Messico, aveva elaborato nel profondo della sua fervida mente un’idea. Che non faceva affidamento, nel caso originario, all’impiego diretto di una grande quantità d’esplosivo, semi-sepolta in prossimità degli strumenti per misurare l’intensità del tremore. Bensì un approccio decisamente più semplice, riutilizzabile e diretto. Che oggi, le molte scolaresche che vengono a visitare l’ormai desueta stazione sismica, tendono a visionare come prima parte del loro tour. È una torre alta 14 metri, sulla cima della quale, un poco alla volta, viene sollevata una sfera d’acciaio del peso di 4.000 Kg. Per poi lasciarla cadere, con un roboante e drammatico boato nel silenzio di una foresta, momentaneamente, pietrificata.

Da dove ha origine la pesca coi cormorani?

Mentre la canoa procede lentamente sulle basse acque del fiume Li, nella regione autonoma del Guangxi, il pescatore rivolge una breve invocazione agli spiriti dei suoi antenati familiari. Quindi estende la sua preghiera, mentalmente, al Buddha e alla dea Longmu, madre dei cinque draghi che dominano su tutte le creature pinnute d’acqua dolce. Con il tramonto ormai inoltrato ed un cupo crepuscolo, che pesa come una cappa sulla sua imbarcazione solitaria. “È il momento” sussurra a quel punto tra se e se, prima di accendere la lanterna montata a prua che, come lui ben sa, avrà l’effetto di attrarre indifferentemente tutte le specie di ciprinidi e le più rare e succulente carpe rimaste nei pressi del caratteristico villaggio di Yangshuo. Per non parlare dell’occasionale serpente. “Un mero spettacolo per turisti” affermerebbe con cinismo qualcuno. Ma per lui, come lo era stato per suo padre e suo nonno prima di allora, tutto questo è la vita, nient’altro che il mestiere della sopravvivenza applicato alle risorse ittiche fluviali.

Così l’uomo si china verso l’agitato e starnazzante carico della propria imbarcazione: cinque grandi uccelli neri, dal collo lungo e ripiegato come quello degli aironi. Ciascuno di essi, legato con un lungo cordino, che gli parte dal collo ed arriva fino alla struttura della canoa. Ma in pochi attimi, il nodo è sciolto. Conoscendo fin troppo bene le regole del gioco, gli splendidi rappresentanti della specie Phalacrocorax carbo, il grande cormorano o cormorano comune, si gettano a quel punto in acqua, con una formidabile economia di movimenti. Chiunque abbia visto uno di questi uccelli nuotare, in effetti, raramente ha pescato tra i suoi ricordi la visione di una qualsivoglia anatra, gabbiano o martin pescatore, pensando piuttosto all’agilità e le spontanee movenze di una lontra o un castoro. Tutto, nella loro famiglia di esseri, è finalizzato a facilitare la pesca subacquea nelle particolari nicchie ecologiche da loro occupate nel sistema della natura: una notevole flessibilità delle articolazioni, ali sottili che offrono poca resistenza all’acqua e una limitata secrezione di olii da parte della ghiandola dell’uropigio, presente in quasi tutti i volatili, appena sufficiente ad impermeabilizzare lo strato inferiore lasciando invece le piume esterne libere di scivolare in maniera perfettamente idrodinamica e senza fatica. Perciò il pescatore di turno, che avrà addestrato i suoi uccelli a partire dal giorno in cui questi ultimi sono venuti al mondo, saprà con assoluta certezza che essi, una volta in acqua, avranno una capacità di manovra superiore a quella di tutte le possibili prede, iniziando a cercarle con tutta la precisione di un missile a ricerca di calore per il combattimento aereo. O se vogliamo usare una similitudine più pertinente, un siluro guidato a distanza. Cosa che puntualmente accade. Così come puntualmente, ad ogni preda catturata, gli uccelli faranno il loro ritorno sulla canoa, affinché il padrone possa prelevare il pesce direttamente dai loro becchi e deporlo nell’apposita cesta in vimini saldamente assicurata allo scafo. Già, ma come è possibile, in effetti, che gli uccelli non trangugino le loro stesse prede? Il tutto assomiglia al paradosso del cane che deve custodire un panino al prosciutto per il suo padrone. Per quanto una bestia possa essere educata e precisa, dinnanzi ad un cibo altamente desiderabile, sarà sempre l’istinto ad avere il sopravvento. Ed è proprio in questo, che ha origine il fondamentale segreto e l’apparente crudeltà della pesca col cormorano: ciascuno degli uccelli incaricati di una simile mansione, al momento in cui si tuffa, mantiene legata al collo la corda che gli impedisce di ingoiare pesci al di sopra di una determinata grandezza. Ovvero quelli, guarda caso, facilmente vendibili presso il mercato di Yangshuo. È soltanto al termine della sessione, che il dominatore del fiume, una volta recuperati i suoi servitori animali, li slega del tutto, ricompensandoli della fatica con un pesce di medie dimensioni ciascuno. Esattamente come vuole la tradizione.

La pesca col cormorano è una prassi a cui diverse popolazioni del mondo sembrano essere arrivate di propria spontanea iniziativa. A tal punto, è efficiente questo volatile nel praticare la sua attività innata, risultando nel contempo un poco agile volatore, e per questo molto più facile da addestrare. Esistono testimonianze scritte di una pesca simile praticata in Perù attorno al V secolo, tuttavia priva di una sua versione contemporanea. Essa fu praticata anche, per un breve periodo, in Grecia e Macedonia in epoca rinascimentale, soprattutto presso il lago Doiran, da dove la prassi venne importata anche in Francia ed Inghilterra. Ma nell’immaginario comune, così come nell’analisi statistica dei successi ottenuti, stiamo parlando di un’attività prettamente appartenente al contesto estremo orientale, che oltre a diversi villaggi disseminati lungo i fiumi dell’entroterra cinese, trova un’importante espressione ancora più a est, presso le isole dell’arcipelago giapponese.

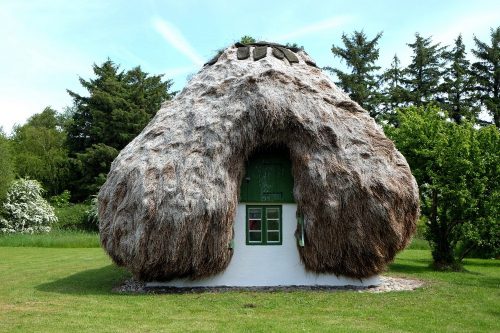

L’isola delle case col tetto di alghe

Dal punto di vista dell’integrazione tra uomo e natura, non esiste un campo più rilevante di quello abitativo. Sin da quando, molti millenni fa, i nostri antenati si accontentavano di vivere all’interno di buche scavate nel fianco delle montagne, la civiltà si è evoluta ed ha trovato espressione, in primo luogo, negli spazi creati dal posizionamento di un uscio. Al di là del quale tutto è controllabile, ogni cosa risulta essere (ragionevolmente) chiara. Vi sono case che riflettono la visione dei loro costruttori, architetti dell’oggi capaci di disporre di risorse mezzi virtualmente illimitati… Per lo meno dal punto di vista del castoro che costruisce la diga coi denti, le unghie e la persistenza del roditore. Mentre altre trovano una forma fisica, principalmente, dalle ragioni delle mere e imprescindibili circostanze. Come avvenne, nel XVIII secolo, a Læsø, isola nel mare di Danimarca il cui nome significa “terra di Hlér”, il gigante norreno associato alla furia e le onde del mare. Vichinghi, tuttavia, non vivevano qui, dove l’economia scorreva soprattutto in funzione della messa in commercio di una risorsa, e soltanto quella: il prezioso sale, ricavato da un tratto di mare in cui gli ioni abbondano ancor più del normale. Un’industria, questa, dalle opportunità di guadagno assolutamente significative, tuttavia non priva di un costo operativo importante: mantenere accessi, per molti mesi l’anno, i forni dell’isola, bruciando essenzialmente tutto il combustibile a disposizione.

Ora le isole, come loro prerogativa, sono un prototipo dei sistemi ecologici aperti, cosicché fu possibile osservare, nel giro di appena un paio di generazioni, la progressiva scomparsa di ogni forma di arbusti dalle foreste di questo luogo un tempo ameno. Intere zone furono letteralmente disboscate, con la nascita di caratteristiche del territorio come le dune di Højsande, dove il terreno bruciato dal sale non permette neppure all’erba di crescere indisturbata. Al che seguì la domanda, niente meno che fondamentale per prevenire l’abbandono progressivo dei villaggi e un triste ritorno alla terraferma: come sarebbe stato possibile, da quel momento in poi, costruire e rimpiazzare le abitazioni in legno, con tetto di paglia, costruite per la prima volta dalla distante generazione dei loro avi? Furono a lungo analizzate le possibili alternative, quindi si decise di impiegare, finalmente, gli occhi: sulle spiagge di Læsø si rinnovava in effetti, costantemente, un intricato groviglio di fibre vegetali, derivanti dalla famiglia di alghe delle Zosteraceae, genere Zostera. Letterali tonnellate di materiale trasportato a riva, letteralmente intriso di acqua di mare, quasi del tutto pronto all’uso, come il legno che, ormai da tempo, veniva recuperato dai numerosi naufragi che finivano in questi luoghi per la ferocia del Mari del Nord. Così che mentre gli uomini se ne andavano in barca, allo scopo di pescare e alla ricerca di nuovi relitti, secondo una credenza locale fu alle donne dell’isola che venne in mente una soluzione per impermeabilizzare e isolare dal freddo le loro case, mediante l’impiego di quella che qui viene chiamata alga tang. Da cui tangtage, costruzione [del tetto] mediante l’impiego della suddetta Zostera, una tecnica artigianale che, pur non essendo ancora parte dei patrimoni tangibili dell’UNESCO, risulta certamente unica al mondo. Nonché unicamente funzionale allo scopo: osservate, per un attimo, di cosa stiamo parlando. Il tetto di alghe nasce, in modo non troppo diverso da quello di paglia, da svariate tonnellate di alghe, arrotolate ed intrecciate a una struttura di sostegno, al fine di tenere gli elementi lontano dai suoi abitanti. Esso nasce, in effetti, con una tecnica non troppo diversa dalla cardatura della lana, rimarcando ancora una volta la sua appartenenza al mondo femminile. Originariamente, la copertura di una di queste case veniva realizzata nel corso di un singolo giorno, attraverso la collaborazione di circa 150-200 mogli del villaggio senza nessun tipo di compenso, per il principio ormai perduto dell’aiutarsi a vicenda. Una volta disposti i rotoli di alghe, quindi, vi si apponeva uno strato di torba, destinato a legarsi chimicamente con le fibre vegetali, diventando un impenetrabile ed indistruttibile tutt’uno. Tanto che, successivamente all’adagiarsi dell’impasto sulle mura laterali dell’edificio, sarà necessario ricavare dei buchi con la sega a mano tutto attorno alle finestre, pena la creazione di un antro oscuro degno di un vampiro di mare. Al termine dell’opera, la proprietaria offriva alle sue vicine di villaggio un banchetto, per ringraziarle della disponibilità e la sapienza che erano state in grado di dimostrare. Ben sapendo che prima o poi, avrebbe avuto l’occasione di restituire il favore…