Prima della colonizzazione da parte degli spagnoli, prima della problematica scoperta dell’intero continente da parte del Navigatore genovese con l’appoggio dei regnanti di Castiglia, ancora prima dell’impero sconfinato degli Inca, civiltà delle montagne in mezzo alla foschia del tempo, le variegate ed ineguali terre che si estendevano tra il meridione del Messico ed il settentrione del Perù erano abitate da innumerevoli culture indipendenti, ciascuna latrice di una diversa religione, forma di governo e visione del mondo. Genti come i Mochica (I-VII sec. d.C.) costruttori di alte fortificazioni, che seppellivano i potenti assieme ai loro servitori più fedeli. O gli Huari (VI-XII) coi loro terrazzamenti agricoli sulle pendici andine e i raffinati manufatti in legno duro e tessili di vario tipo. Per non parlare degli antichissimi Vicus della regione di Piura, che li precorsero tutti (1000-200 a.C.) abili nel lavorare la ceramica, il rame e l’oro. Popoli estremamente diversi, ma uniti da un singolo suono ricorrente, o per meglio dire, un’armonia di vocalizzazioni estremamente riconoscibili e caratteristiche: quelle dello huaco silbador, un particolare tipo di strumento musicale, oggi concettualmente più affine ad una certa categoria di oggetti mistici e curiose, usato in circostanze oggi largamente ignote, ed in merito al quale gli etnomusicologi hanno collezionato la più vasta serie di teorie. Ma prima di entrare nel merito, sarà meglio mostrare ciò di cui stiamo parlando.

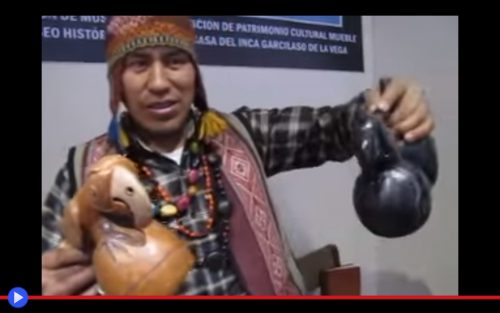

Per fortuna ne abbiamo la perfetta opportunità, grazie a questo video con protagonista l’esperto peruviano Jose Vitancio Umeres, realizzato in occasione dell’inaugurazione di una mostra del 2012 presso il Museo di Machu Picchu a Cusco, evento per il quale gli era stato chiesto di approntare una postazione dimostrativa a vantaggio dei visitatori, da cui divulgare il risultato di tanti anni di studio, collezionismo ed approfondimento: ovvero un’intera collezione di replicas degli antichi fischietti della sua nazione, creati a partire da alcuni dei più celebri esemplari custoditi nei musei, ma anche sulla base delle sue ipotesi di quanto ed in che modo questi avrebbero suonato al tempo stesso della loro costruzione. E ce ne sono di diverso tipo, da quello più antico e semplice, simile a una bottiglia con due cannule contrapposte, concepita per il soffio d’aria diretto da parte dell’utilizzatore, alla versione più caratteristica e famosa di questi luoghi, detta negli ambienti rilevanti il fischietto ad acqua. L’effetto del suo funzionamento, se osservato per la prima volta, può facilmente lasciare basiti: l’archeologo sperimentale solleva dunque uno di questi oggetti, composto da due recipienti in argilla chiusi uniti da un singolo tubo, l’uno dei quali raffigura l’immagine a tre dimensioni di un lupo con la bocca aperta. Quindi lo inclina in avanti. Del tutto spontaneamente, mentre i presenti trasaliscono visibilmente, dalla testa dell’animale scaturisce un profondo ululato, molto più realistico di quanto si sarebbe potuto ritenere possibile. E questo, senza che sussista la necessita di usare alcuna cannula per introdurre l’aria polmonare. Ma le sorprese non finiscono qui. Perché terminato il primo ascolto, Vitancio Umeres appoggia il cane e prende in mano un altra doppia bottiglia, questa volta con la forma estremamente vivida di un pappagallo. Al primo accenno d’inclinazione, questa suona con un sibilo intenso. Mentre al momento in cui viene piegata nell’altro senso, mentre un dito viene messo presso un’apertura apposita, si sviluppa un suono tremolante, straordinariamente simile al richiamo dell’uccello dalle piume colorate. Cosa mai sta succedendo? Com’è possibile tutto ciò? Che le bottiglie in questione racchiudano davvero, come vorrebbe la diceria popolare, gli spiriti degli animali stessi, richiamati sulla base del bisogno da innumerevoli generazioni di sciamani e guaritori? Ebbene, ciò è indubbiamente possibile, se si sceglie di attenersi a un sistema delle cose che si basa sul sentimento, piuttosto che la puntualità scientifica. Mentre per chi preferisce attenersi alle spiegazioni più prettamente tecniche, tutto appare finalmente chiaro alla visione in trasparenza di uno di questi strani oggetti…