Situazione ricorrente nell’immaginario delle storie dei film d’arti marziali: il giovane guerriero si allontana dalla civiltà, per sfuggire alla crudele vendetta dei nemici del suo maestro, padre o signore. Per lunghi anni, a partire da quel fatidico momento, sopravvive spaccando legna, coltivando i frutti della terra e andando a caccia di conigli nella foresta. Ed è proprio nel coltivare il perfezionamento di un simile stile di vita, che diventa, progressivamente, il più perfetto degli spadaccini. Strane, indirette connessioni. Che attribuiscono alle attività più umili e mondane, il potere che permette di approcciarsi a una profonda, e duratura strada verso l’Illuminazione. Così come il professore di matematica, che approfondisce il significato più mistico e profondo dei suoi amici numeri, raggiunge il nesso al centro di quel nugolo di dati, ovvero la perfetta dimostrazione della tesi, di fronte al pubblico temporaneamente invisibile dei suoi studenti.

Ma sussiste nel contempo, in tutto questo, un certo quantitativo di abilità, sopratutto nel riempire quella liscia superficie nera dell’esatta quantità che fuoriesce, volta per volta, dai precisi conti frutto di un’intera carriera nel cifrario supremo che governa il regno dei concetti. Utilizzando, niente meno, che dei semplici gessetti. Ecco dunque, la ragione per cui ogni strumento utile a mantenere la propria concentrazione diventa, quasi subito, essenziale. Quanto lo tsuba che mantiene solida l’impugnatura della spada, così come l’acciaio hagane, ripiegato più e più volte su se stesso nella forgia infuocata di un fabbro di fama. Senza invocazioni alle Divine entità che risiedono nelle cose di tutti i giorni, è davvero possibile raggiungere lo stato ultimo dell’Eccellenza? Secondo l’opinione di molti creativi ed artigiani giapponesi, non proprio. Ed almeno giudicare dai risultati raggiunti attraverso gli oltre 50 anni di attività della sua azienda, a pieno titolo rientra in questo insieme Takayasu Watanabe ovvero l’uomo, pensionato dal 2015, che dall’immediato dopo guerra seppe fare del suo mestiere un’arte. E di quell’arte, una leggenda.

Immagino abbiate capito a questo punto ciò di cui stiamo parlando: niente più che semplice carbonato di calcio, risultante attraverso le epoche dalla disgregazione di scheletri e conchiglie, attentamente raccolto tramite metodologie industriali e poi spedito, come ingrediente principale, alla fabbrica di quel marchio celebre per molte generazioni, identificato caso vuole con il termine Hagoromo la connotazione della serie più ricca, Fulltouch. Ora si può fare molto, per custodire e amplificare una leggenda, senza entrare nel particolare di “che cosa”, esattamente, accresca i meriti di uno specifico quantum procedurale. Ma è senz’altro futile, a quel modo, perciò lasciate che vi ricordi brevemente le svariate problematiche degli anni della scuola: il rumore prodotto dallo scrivere sopra l’iconica lastra d’ardesia, con uno strumento che fa polvere, si sbriciola e disgrega. Che si spacca per mandare la punta delle vostre dita contro quella superficie liscia stridente, producendo un suono assai difficile da trascurare. E adesso immaginate quella stessa situazione d’incertezza, moltiplicata per i vasti spazi ricoperti per l’attività d’insegnamento di particolari branche della matematica, con continue interruzioni per sostituire l’attrezzo. C’è davvero da meravigliarsi, se i professori di una simile materia hanno fatto sempre tutto il possibile, per mandare avanti il nastro di un tale tiritera con il giusto acquisto, passando subito alla parte interessante della lezione?

scrittura

La sfera meccanica del profeta Zarathustra

La sottile linea che divide il genio dalla follia, quel tratto distintivo che caratterizza, ed allo stesso tempo rende vulnerabili, tutte le più grandi menti nella storia dell’umanità. Nel 1882 il filosofo Friedrich Nietzsche scrisse presso la sua casa di Genova, dove si era trasferito a seguito della breve ma travolgente storia d’amore con Lou von Salomé, una breve poesia: “La sfera della scrittura è una cosa che mi assomiglia: fatta d’acciaio / ma facilmente rovinata nei viaggi/ pazienza e tatto sono necessari in abbondanza / oltre a dita sottili per poterci usare.” Questo testo, preservato in originale presso gli archivi Goethe und Schiller di Weimar, scritto sopra una semplice pagina di quaderno, ha qualcosa di molto particolare: è la prima creazione dell’autore scritta a macchina, in lettere maiuscole di una chiarezza e precisione notevolmente superiori a quelle prodotte dalla principale strumentazione di scrittura dell’epoca, la limitata Remington & Sons. Ed è a dire il vero la stessa collocazione geografica di una simile vicenda, a renderla singolare: in quegli anni di cambiamento, l’idea stessa che un dispositivo artificiale potesse sostituire la scrittura con la penna era un’idea considerata altamente improbabile, che iniziava a muovere i primi passi unicamente negli Stati Uniti, dove l’emancipazione della donna come impiegata d’ufficio, nella mansione nascente di segretaria, aveva permesso di associare questo strumento “di facile utilizzo” a una professione tanto nuova e stravagante.

Che uno dei maggiori filosofi della sua epoca, già largamente riconosciuto nel corso della sua vita (merito tutt’altro che scontato) potesse firmare un simile aforisma, lodando con una metafora lo stesso apparato tramite cui lo stava imprimendo su carta, fu fondamentalmente dovuto a due fattori: primo, il fatto che lui stesse soffrendo, in quel periodo, di forti e frequenti emicranie, che lo privavano per giorni interi della capacità di mettere a fuoco chiaramente i testi. Secondo una diceria, il grande uomo di cultura aveva letto e scritto talmente tanto da essere diventato quasi cieco. E secondariamente, il fatto che fosse venuto a conoscenza, attraverso le notizie dei giornali europei, di una straordinaria invenzione, messa a punto dall’ecclesiastico e preside di un istituto per sordomuti della Danimarca, il rinomato Rasmus Malling-Hansen della città di Copenhagen. Un apparato che aveva vinto la medaglia d’oro all’Esibizione Nazionale del suo paese di Arte, Agricoltura e Tecnologia Industriale, prima di replicare il successo presso le fiere di Vienna del 1873 e di Parigi nel 1878, battendo con il suo primo posto la macchina da scrivere opera di Sholes e Glidden, da cui sarebbe provenuta la succitata soluzione americana al problema. E da essa l’intera discendenza futura di tutte le nostre tastiere, sia meccaniche, che digitali e i touchscreen. Quello che non tutti ricordano, tuttavia, è che la stessa disposizione dei tasti QWERTY, tutt’altro che alfabetica, fu il frutto indesiderato di una limitazione tecnica: il fatto che per le prime Remington, l’utilizzo da parte di un tipografo eccessivamente veloce era un biglietto sicuro per l’inceppamento, causa la lunghezza eccessiva delle delicate asticelle al termine delle quali si trovavano i caratteri per la scrittura. Così persino oggi, siamo rallentati nella nostra operatività tipografica da problematiche totalmente irrilevanti. Confrontiamo, dunque, un simile dispositivo con quanto era stato messo a punto dall’inventore danese: la sfera per la scrittura di Malling-Hansen, come sarebbe diventata celebre negli anni a seguire, era un dispositivo molto più compatto, semplice, meccanicamente preciso. Il suo inventore aveva una tale fiducia nel principio alla base del suo funzionamento, che aveva elaborato una tecnica di utilizzo a dieci dita, che permetteva di trasferire i pensieri su carta, a quanto si racconta, con la stessa velocità di un moderno utilizzatore di PC. Secondo le sue biografie, egli aveva avuto l’idea osservando i suoi studenti sordomuti che comunicavano tra loro a gesti, superando di molto la rapidità della voce. Per questo, la sua idea era non soltanto di fornire loro una “voce” per iscritto, ma anche di fornire a tutti gli altri la chiave per una metodologia espressiva irraggiungibile tramite l’apparato fonatorio convenzionale.

Negli anni immediatamente successivi, il filosofo del Nichilismo avrebbe quindi scritto una delle sue opere più famose, Also sprach Zarathustra (Così parlò Zarathustra) una disanima del ruolo di chi possiede informazioni importanti per il popolo, ma deve distruggere le strutture pre-esistenti verso la creazione del superuomo. Considerato il contenuto della sua breve poesia, possiamo intuire che la sua relazione con la nuova macchina da scrivere non fu sempre facile. E in effetti, la sua sfera meccanica, Nietzsche finì letteralmente per odiarla…

I magnifici misteri della trascrizione giudiziaria

Ventisei studenti silenziosamente riuniti dentro a un’aula, mentre l’insegnante legge un brano dei Promessi Sposi, poi commenta. Sarebbe assai opportuno, no, persino necessario, annotare sul quaderno il nesso e il succo del discorso, che sicuramente si presenterà di nuovo, in forma di domanda, all’ora di verifica verso la fine del semestre. Ed è quindi certamente vero, che scrivendo e riassumendo il vasto eloquio, trasformandolo in un minerale nato dall’inchiostro e dalla cellulosa, costoro stiano facendo soprattutto un gran favore a loro stessi. Ma è altrettanto giusto, se vogliamo, ribaltare la questione in senso longitudinale. Per vederla soprattutto in questo modo: c’è qui un colui/colei che dall’intero scambio partecipativo, riesce a trarre un ben più significativo beneficio. Eccolo lì, che parla dalla cattedra, compunto. Perché parole pronunciate per premura, per preambolo o primaria premeditazione, è loro massima prerogativa, spariscono immediatamente come il fumo. Mentre scriverle, vuol dire conservarle. Quale onore, vostro… E non si tratta di una cosa cui si possa rinunciare, in determinati tipi di contesti ancor più delicati. Tra cui quello, antico e imprescindibile, in cui l’aula deputata è di un tutt’altro tipo. Dove c’è un giudice, chiamato per decidere del fato della gente. Dando un peso a ciò che viene detto, veramente, estremamente significativo.

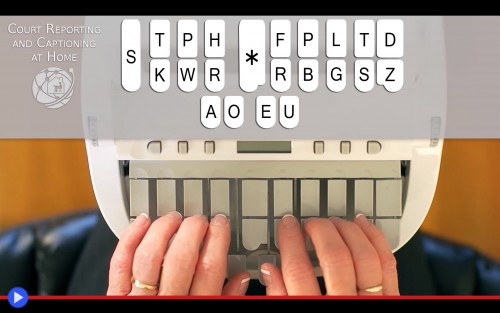

È un meccanismo complesso che ormai conosciamo molto bene, soprattutto ad una ricca selezione di opere d’ingegno, quali film, romanzi, serie a medio budget per la Tv. La cui provenienza prevalentemente americana, persino qui da noi nella penisola distante, appare estremamente chiara dalla tipica struttura: l’uomo sull’alto scranno con il martelletto, posto innanzi a una giuria, rigorosamente scelta tra il popolo in maniera casuale. Due avvocati, l’accusa e la difesa, dall’eloquio particolarmente spigliato e accattivante. E mentre gli occhi vagano, irrimediabilmente attratti da quella figura in prima fila, l’imputato del processo, diviene facile da trascurare la figura dell’agente di trascrizione, un uomo o una donna (tradizionalmente, la seconda) che appare impegnata nel suonare una bizzarra quanto inaudibile sinfonia. Su uno scomodo sgabello o una seggiolina, rigorosamente priva di braccioli, mentre dinnanzi a lei, su di un rigido treppiede, si erge quella che potrebbe anche sembrare una piccola macchina da scrivere, se non fosse che vi sono troppi pochi tasti, nonché di natura estremamente poco chiara. Come nel Gibsoniano “deck da cavaliere del cyberspazio” (Neuromante – 1984) qui non servono caratteri numerici o figure delle lettere da premere con alcun fine. Ma soltanto quadratini plastici, ciascuno con la sua funzione bene impressa nella mente e nelle mani di chi dovrà premerli in sequenza, per…Scrivere, ovviamente. Che altro? Ma non un semplice discorso. Bensì molti, spesso in parallelo tra di loro, pronunciati a ritmi svelti o pacati, con inflessioni dialettali o specifici slang di quartiere. E a ragione per cui è possibile riuscire in una tale ardua missione, nonostante i duri presupposti, sono in egual misura merito della persona e della macchina, ovvero sarebbe a dire, di colui che quella cosa ebbe modo di progettarla tanto tempo fa, come espressione ingegneristica del suo particolare campo d’interessi. Ed è significativo notare come anche nella macchinetta da stenotipia del video di apertura, del tutto conforme all’originale progetto americano del Sig. Ward Stone Ireland, risalente al 1906, si riesca ad intravedere lo stesso progetto funzionale dell’italianissima Macchina Michela, costruita nel 1878 dall’insegnante ed inventore Antonio Michela Zucco, con la finalità specifica di essere impiegata per trascrivere le sessioni del Regio Senato Italiano, continuando poi ad essere impiegata con la sua rifondazione come Senato della Repubblica, a seguito del passaggio dell’Eroe dei Due Mondi. Giungendo infine, con poche significative modifiche, virtualmente identica fino ai nostri giorni. La stessa nota relativa a questo meccanismo riportata sul nostro sito istituzionale, si apre orgogliosamente con uno stralcio di missiva di Giuseppe Garibaldi scritta a Caprera il 16 dicembre 1877, contenente il semplice messaggio: “Desidero che l’utilissima scoperta del professor Michela sia messa in opera”. Ma cerchiamo di capire adesso, anche grazie al video esplicativo di apertura, la maniera in cui funzionino questi dispositivi.

Il serpente nato da una sola pennellata

Tra esattamente undici giorni, con la fine dell’anno lunare, il drago cinese che ci ha accompagnato per l’intero 2012 tornerà alla sua dimora celeste, lasciandoci in balìa della sua controparte meno insolita e maestosa: il serpente. Data la recente fine degli anni dotati di doppio zero nel loro nome, non ci sará più possibile indossare la versione brevettata degli occhiali da veglione con numero incorporato, popolari soprattutto tra il 2000 e il 2009 grazie alla forma delle cifre centrali, perfettamente corrispondenti alla posizione dei nostri simmetrici occhi umani. Ecco allora questa proposta alternativa di allegoria geometrica per tale ricorrenza, meno commerciale ma altrettanto creativa, proveniente dal canale di YouTube cyLtt taka, dedicato alla raccolta di notizie provenienti dalla Cina. Nel corso dell’affascinante video, della durata di appena due minuti, assisteremo alla più rapida creazione immaginabile di un proporzionato e nitido serpente pittorico, portato a compimento con un solo sinuoso tratto di pennello, appositamente inchiostrato solo ai margini della parte a contatto con il foglio. Lingua, testa, scaglie e coda appuntita. Il tutto con un fine ben preciso: la scrittura in forma d’animale dei tratti componenti il numero 2013.