In posizione statica sopra il balcone del castello, lo spettro amante dell’architettura del conte di Zollern dalla cima della sua ancestrale montagna, 800 metri nel Baden-Württemberg, avrebbe avuto molto di cui prendere atto. Le strisce parallele delle lunghe strade statali, gli alti ed inspiegabili “pali” della luce costruiti da noi moderni. Strisce candide nei cieli, disegnate dagli aerei di passaggio nelle quattro direzioni cardinali. Ed al culmine del suo distante sguardo, semi-trasparente nella nebbia, la struttura di una strana torre in grado di rivaleggiare l’altitudine del suo punto di vista. Delicatamente perpendicolare, almeno in apparenza liscia come la superficie di un usbergo dei suoi tempi di battaglie all’arma bianca e senza dubbio alcuno, spiraleggiante alla maniera di una candela decorativa. “Perciò” egli si sarebbe detto mentre si faceva schermo dal Sole alto nel cielo con la mano destra “Mia moglie aveva ragione. Non solo gli stregoni esistono, ma possono creare i propri domicili sopra i limiti della coscienza e conoscenza di noi mortali.” Per poi sorridere, cogliendo l’ironia latente della propria situazione senza tempo. E d’altra parte: 232 metri! Nessun augusto campanile, neanche il più ambizioso posto di comando militare, avrebbe mai potuto aspirare ad un tale punto di vantaggio sulla situazione paesaggistica vigente. Fino all’invenzione di un certo numero di tecnologie, inclusa quella del calcestruzzo proiettato con rete di pre-tensionamento all’interno delle sottili, curvilinee pareti del cilindro perpendicolare. La cui stessa ragion d’essere, o imprescindibile ragione d’esistenza, può essere direttamente ricondotta alla necessità non propriamente evidente del mondo moderno: l’implementazione progettuale, prova pratica e utilizzo reiterato di nuove tecnologie per il sollevamento strutturale di carichi e persone. In altri termini, ascensori, come esemplificato dal nome specifico di TK-Elevator-Testturm, con tutto l’appeal della legenda di esplicativa ai margini di una piantina topografica di riferimento. Dove l’acronimo iniziale sta per Thyssenkrupp, la grande compagnia tedesca produttrice d’innumerevoli apparecchiature, componenti di metallo ed elementi infrastrutturali al servizio del bene comune. Obiettivo potenzialmente non semplice, quando s’inserisce dentro l’equazione l’elemento di cabine semoventi per svariate centinaia di metri di dislivello, all’interno dell’attuale panorama dei crescenti grattacieli terrestri. Così l’idea, concretizzatosi a partire dal 2014 e giunta ad ultimo coronamento tre anni dopo, per la costruzione del nuovo istituto sperimentale, a ragionevole distanza dal centro di ricerca di Neuhausen, giudicato troppo prossimo dall’aeroporto di Stoccarda. Proprio qui a Rottweil, luogo d’origine della famosa e omonima razza canina, tra l’entusiasmo delle autorità e prevedibili proteste degli abitanti locali. Almeno finché i soldi significativi dei turisti non hanno iniziato a cambiar di mano, grazie all’attrattiva senza precedenti di una piattaforma d’osservazione senza pari in tutta la Germania e molto probabilmente, l’Europa intera…

punti di riferimento

L’iperbolica magione che ha trovato infine il suo valore a Bel Air

Cos’è il lusso, cos’è il merito, da dove giunge il capitale necessario a porre in essere qualcosa di davvero significativo, proprio perché imperituro in base propri meriti e caratteristiche che possano in qualsiasi modo definirsi evidenti? Questi ed altri interrogativi, sia filosofici che materiali, possono essere determinati in base all’innegabile presenza, ponderosa quanto quella di un centro commerciale o grande hotel sulle colline, di un immane luogo che fu sempre definito nei linguaggi del marketing e l’evidenza come “The One”. Ovvero… Quello. LA cosa. IL posto. Approcci non del tutto o necessariamente rassicuranti, alla definizione di una strategia di comunicazione adatta a vendere la residenza di Los Angeles che, almeno fino a qualche anno fa, veniva in linea di principio associata ad un costo teorico di 500 milioni di dollari. Poi abbassato a una più conservativa cifra di “soli” 295 milioni di dollari ed infine venduto, a marzo del 2022, a meno della metà per pagare almeno in parte i debiti del suo creatore ed amministratore Niles Niami, che aveva dichiarato fallimento. Ed è proprio questo, in ultima analisi, il problema principale dell’intera faccenda: come si può attribuire un prezzo ad un qualcosa di soltanto vagamente paragonabile ad alternative sulla piazza del mercato losangelino? “È facilissimo” avrebbe detto Nile Niami, l’ambizioso visionario al centro di tutto questo. “Possiamo chiedere quello che vogliamo.” E in buona sostanza proprio così è stato, a partire dall’anno 2021 in cui si è conclusa la lunga Odissea vissuta per ultimarne la costruzione. Dando inizio alla tragica Argonautica d’individuare materialmente un compratore per l’eccezionale, spropositato mucchio di mattoni e formidabili manifestazioni del concetto quanto mai aleatorio di design. Stiamo qui parlando, per meglio intenderci, dei metodi decorativi, se così vogliamo chiamarli, generalmente attribuiti al concetto di McMansion, l’iper-villa per magnati fatta con lo stampino. Ma portati fino alle più estreme e sfrenate conseguenze, fino al punto di poter godere, paradossalmente, di una propria folle unicità strutturale. Che non trova tanto fondamento nella semplice quanto rigorosa configurazione delle mura creata grazie all’architetto e progettista Paul McClean, quanto nell’improbabile quantità di amenità incorporate all’interno del suo terreno. Dalle classiche ed ormai scontate pista da bowling cum cinema privato (da 50 posti) alla piscina panoramica configurata come un vero e proprio fossato, il nightclub “personale” e fino all’assurdità di una cantina verticale per i vini posizionata in salotto dietro un muro di vetro dell’altezza di una palazzina di due o tre piani. E come nucleo funzionale di tutto questo, nove stanze da letto, cucine multiple, un garage per 50 auto, alloggi per la servitù immancabilmente numerosa che dovrebbe risultare necessaria al fine di mandare avanti il maniero. L’improbabile, spropositata, irragionevole e per molti versi inutile dimostrazione di cosa possa rappresentare la ricchezza. Persino all’interno dei rigidi confini facenti parte del contesto urbano pre-esistente…

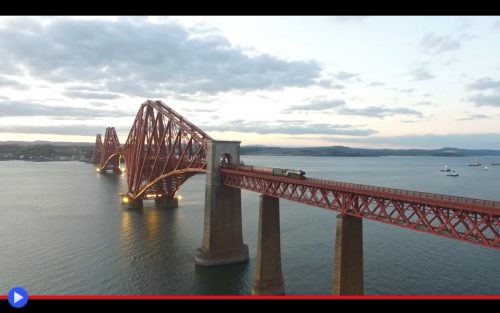

Uno sguardo indietro verso il ponte d’acciaio più pesante delle isole inglesi

Era un pomeriggio uggioso del 1887 quando Sir Benjamin Baker, due anni dopo l’inizio del progetto più importante della sua carriera, salì presso la cattedra della grande aula ad emiciclo del palazzo neoclassico di Albemarle Street, nel quartiere londinese di Mayfair. Dal grande manifesto posto sopra un cavalletto e preventivamente coperto mediante il classico telo nero della suspense, molti dei presenti membri della Royal Institution avevano già intuito il tipo di lezione che aveva intenzione di tenere, sebbene fosse difficile immaginare effettivamente fino che punto avesse intenzione di violare la regola non scritta di questo tipo di contesti accademici, evitando l’uso prosaico di metafore particolarmente ardite ma sfruttando unicamente proporzioni matematiche asservite all’organizzazione dei concetti latenti. Ogni vago sospetto ed elucubrazione, ad ogni modo, furono chiariti nel momento in cui, dopo una breve cappello introduttivo sul concetto del ponte dell’insenatura di Forth e quello che avrebbe potuto significare per la Gran Bretagna, chiese al suo assistente di scoprire la grande fotografia esplicativa: un’immagine che ritraeva tre uomini seduti, due dei quali su altrettante sedie e sopra manici di scopa in posizione obliqua, in opposizione a quelli usati per sostenere dei mucchi di mattoni facenti funzione di contrappeso. In opposizione a quelli posti ad incontrarsi nel punto centrale, assieme a un asse sopra cui era situato in equilibrio il terzo uomo, mantenuto in posizione per la fisica vigente da un enseble così surrealista. Seguì spiegazione probabilmente lunga ed elaborata, che esulando dallo spettro rilevante del presente articolo, possiamo agevolmente riassumere nella frase “Uguale in linea di principio. Ma più grande.”

Molto, molto più grande: con i suoi esattamente 2.467 metri di lunghezza, con 642 di avanzo rispetto al precedente ponte record di Brooklyn a New York, che essendo stato completato soltanto 4 anni prima aveva dimostrato al mondo la fattibilità, e l’efficienza di una sovrastruttura costruita primariamente nell’acciaio dell’epoca moderna, creato grazie al processo Bressemer brevettato nel 1856. Lo stesso portato ad apparentemente valido coronamento in questa terra di Scozia, per inciso, nel 1878 con l’inaugurazione del ponte simile sul golfo di Tay, ugualmente utile a velocizzare ed aumentare l’efficienza del trasferimento di merci verso settentrione, evitando di dover girare attorno a due delle più rilevanti interruzioni paesaggistiche sulla costa orientale britannica. Era questa, tuttavia, un’epoca di grandi cambiamenti e sperimentazioni, che avrebbe a breve portato ad esempio la Francia al di là della Manica alla costruzione dell’iconica Torre Eiffel, un’altra formidabile dimostrazione della superiorità del ferro dall’alto contenuto di carbonio a quello prodotto dalle forge tradizionali. Che molto poteva sopportare, sebbene avesse limiti ancora non del tutto noti. Almeno fino a quella drammatica notte del 28 dicembre 1879, quando per un tragico errore dei calcoli infrastrutturali, proprio il viadotto di Tay cedette in modo catastrofico sotto il peso di un treno passeggeri, portando alla morte di 75 di loro. Fu per questo con un vago senso di trepidante attesa, oltre che oggettiva curiosità, che i presenti alla prima dimostrazione tecnica di cosa Baker e il principale collega, anch’egli “Sir” John Fowler avessero intenzione di fare, per allontanare il più possibile l’ipotesi che un frangente simile potesse verificarsi ancora. Difficile immaginare effettivamente in quanti, nell’insigne riunione, potessero effettivamente immaginare fino a che punto fossero intenzionati ad arrivare…

Lo stratificato castello che sorveglia l’accesso fluviale della Polonia

Stephen Báthory, supremo voivoda della Transilvania, mise piede in quel fatidico 1577 sull’altura di fronte alla città “libera” di Danzica, il cui popolo era stato obnubilato dalle bugie degli Asburgo. “Sia dannato Massimiliano II” pronunciò sommessamente tra se e se l’aspirante sovrano di Polonia e Lituania, mentre ripensava ai passaggi tormentati che lo avevano portato a spodestare sul campo di battaglia il suo rivale Gáspár Bekes, capace di aspirare al merito della stessa elezione. Ma il Sacro Romano Impero, come sapevano tutti nobili d’Europa, era uno stagno dove soltanto il pesce dai denti più affilati poteva sperare di prevalere, anche a costo di mandare a infrangersi l’intero grande pubblico dei suoi fedeli soldati contro alte mura o devastante fuoco di sbarramento. Quindi rivolgendosi ai suoi capitani che avevano recentemente completato il rapporto sulla situazione, diede l’ordine che bene o male tutti si erano aspettati. “Riscaldate le palle di cannone. Voglio che siano incandescenti prima di abbattersi sulle mura del nemico. Faremo vedere a quegli stolti mercenari scozzesi come combatte un vero esercito del centro d’Europa” Sette mesi. Sette mesi della sua vita gli era costata questa futile campagna, iniziata nel momento in cui la gente del più importante e prosperoso porto sulla costa del Mar Baltico si era improvvisamente ribellato, rifiutando il suo diritto di succedere al compianto Re Sigismundo II Augusto, come marito di sua sorella. Contingenza alquanto insolita per cominciare una sanguinosa serie di battaglie sul confine ed oltre i limiti della Confederazione, come sancita dal trattato di Varsavia stipulato soltanto quattro anni prima. Ma Danzica, da sempre, aveva costituito un caso da gestire separatamente. Per la sua posizione strategica alla foce del Martwa Wisła (“Vistola morta”) un fiume d’importanza fondamentale nel passaggio dei commerci verso il cuore di quei territori. E la veemenza con cui erano stati in grado di difenderlo, almeno fino a quella complicata serie di eventi. Culminanti con la battaglia di Lubiszewo, in cui i 12.000 miliziani e soldati di ventura assoldati dai ribelli erano stati sconfitti, senza eccessive difficoltà, dall’esercito di pari numero ma meglio equipaggiato al servizio del legittimo voivoda. Soltanto per ritirarsi, come era accaduto altre innumerevoli volte a partire dal XIV secolo, nella formidabile fortezza di Wisłoujście, soprannominata “la corona” per la sua forma utile a racchiudere e proteggere un’ampia area sotto il fuoco inevitabile dei suoi cannoni. E se soltanto l’ambizioso Báthory fosse giunto in questo luogo due secoli prima, quando al tempo dei cavalieri Teutonici queste mura erano state facilmente messe a ferro e fuoco da una semplice marmaglia asservita all’eresia degli Hussiti, la sua vittoria sarebbe stata senz’altro assicurata. Ma da quando all’inizio del XVI secolo Danzica si era trovata al centro del formidabile conflitto chiamato reiterkrieg o guerra dei cavalieri, tra il regno di Polonia e i discendenti di quegli stessi severi protettori della Cristianità, molti miglioramenti erano stati apportati a tale fondamentale complesso, fino ad aggiornarlo con le migliori tecnologie importate dalla Francia e l’Italia. Così che Wisłoujście era giunta a rappresentare, sotto molti punti di vista, il castello perfetto…