Prendi questo strano oggetto, fallo roteare nella direzione che prevede il suo progetto (qualche volta, vanno bene tutte e due) lo vedrai assecondare docilmente il tuo volere. Ma soltanto per un attimo fugace, oppure due. Poi si fermerà, invertendo totalmente il verso del suo movimento… Creando l’energia apparente dal vortice dell’assoluto Nulla. È una chiara violazione del principio di conservazione del moto angolare! Ristampate i sussidiari! Abbattete l’edificio d’avorio della fisica, ricostruitelo immediatamente nella valle della semplice superstizione! Perché cos’altro potrebbe mai spiegare, un tale susseguirsi di correlazioni, tranne un ritorno all’antico sistema delle opinioni? Il metodo di chi non può comprendere, però discute. Creando la scintilla che riaccende il sommo fuoco delle origini del mondo.

Noi, oggi: una sola razza umana, con variazioni minime, che ben poco si estendono oltre i lineamenti o il tono della carnagione. Molti sistemi di valori, spesso contrastanti, eppure un singolo princìpio oggettivo, il merito e il valore della scienza. Tutto questo unicamente grazie a un singolo artificio: la creazione di strumenti. Perché l’occhio umano, per quanto sofisticato e preciso, sostiene immagini che vengono rielaborate, connotate dalle sezioni dedicate del cervello. Mentre un concetto, puro e scevro di contesto, non può che dare vita ad un sitema matematico immanente. I Celti preistorici, nelle loro solide dimore in legno e fango. Gli antenati degli Egizi, sulle rive del munifico corso fluviale. Gli Olmechi delle Ande mesoamericane, all’altro capo dell’oceano sconfinato. Ciascuno di questi raggruppamenti di popoli distinti, e molti altri per vie parallele indipendenti, giunsero alla costruzione dell’attrezzo primordiale, da cui derivarono tutti quelli successivi: l’ascia in pietra scheggiata, modificazione tagliente di ciò che la natura aveva provveduto a creare, grazie ai fenomeni della concrezione ed erosione. Poi migliorato e riprodotto, attraverso la scoperta del metodo segreto per fondere i metalli. Un sistema letteralmente a portata di mano, per costruire abitazioni, templi, carri, splendide ambizioni. Nonché il primo punto di un mistero che ci affascina da sempre, tutt’ora largamente non incasellato nello studio dei fenomeni naturali.

Il nome tradizionale viene, come fin troppo spesso capita, da un errore di provenienza medievale. Citava dalla Bibbia (Giobbe 19:24) il Codex Amiatinus, ritrovato nell’abbazia toscana di San Salvatore: Stylo ferreo, et plumbi lamina, vel certe sculpantur in silice “Che [la volontà divina] sia scritta con penna di ferro, su una lamina di piombo oppure pietra”. Ma il monaco amanuense deputato a tale trascrizione, per qualche ragione scrisse “celte” invece che “certe” dando un nome a questo ipotetico scalpello, tutt’ora largamente in uso nella lingua inglese, nella sua versione lievemente modificata di celt. Nell’idea di taluni archeologi dell’alba di questa complessa scienza, forse latinisti non proprio fenomenali, tale termine iniziò ad essere attribuito a tutto ciò di preistorico che fosse tagliente, appuntito o in qualche modo utile ai primordi dell’ingegneria. Una testa affilata, insomma, di pietra, bronzo o altri metalli. E quando costoro ne traevano un singolo esemplare da un tumulo, il sito di un antichissimo villaggio, presso i depositi delle popolazioni indigene, osservavano prima o poi con meraviglia quello stesso fenomeno incredibile, dell’invertimento subitaneo della rotazione indotta. Tutte le asce preistoriche, dalla prima all’ultima: giravano preferibilmente in senso orario, oppure antiorario. Non entrambi oppure, addirittura, nessuno dei due. Come fossero animati dagli spiriti dei loro costruttori ormai defunti…

giocattoli

I sei Giganti del mondiale di yo-yo

Se questo fosse soltanto un giocattolo, allora Raffaello avrebbe avuto un semplice pennello. Lo scalpello di Michelangelo sarebbe stato uno strumento come tutti gli altri. Il ritratto scultoreo di San Giovanni Evangelista, capolavoro di Donatello, niente più che una scultura tra le tante che decorano la facciata del duomo di Firenze. E gli studi scientifici di Leonardo, meri passatempi… Non a caso sul finir degli anni ’80, come fu narrato nelle saghe istoriche di anfibi con il guscio e mascherina colorata, quei grandi nomi ritrovavano una nuova fama, grazie all’opera e l’addestramento che gli fu fornito dal monumentale topo antropomorfo, il sommo maestro Splinter delle fogne di New York. Così avviene, a più riprese nella storia di qualsiasi arte, sia questa marziale, acrobatica o figurativa: che l’antico perde il suo significato, rinascendo nelle gesta di una nuova estatica generazione; come un lancio filosofico verso il terreno, che non perde quella rotazione al termine del filo, bensì torna indietro, ancor più ricco di connotazioni significative. Porgiamo i nostri onori, dunque, a questi sei vincitori dell’edizione 2015 del campionato mondiale di yo-yo, tenutosi alla Belle Salle Akihabara di Tokyo, dal 13 al 17 agosto: Zach Gormley, Shinji Saito, Hajime Miura, Naoto Onishi, Jake Elliott e la squadra dei SHAQLER. Appellativi, largamente poco conosciuti fuori dall’ambiente operativo, che nonostante questo fanno molto per portare il progresso in quello che sia lecito aspettarsi, come spettatori, da una disciplina tanto vecchia e molte volte trasformata. Che traeva la sua origine remota, come ben sappiamo grazie alle pitture giunte fino a noi, dalla Grecia di cinque secoli prima dell’anno zero, quando era l’usanza che i fanciulli, fino al raggiungimento della maggiore età, possedessero quel doppio disco fatto in terracotta, con un filo in mezzo, in grado di roteare prima di tornare al punto di partenza. Il quale veniva poi donato, finito il tempo delle mele e delle pere, sull’altare del nume sovrannaturale che sceglievano come divino protettore. Mentre molti anni dopo, in corrispondenza del nostro tardo Rinascimento, i resoconti dei mercanti provenienti dall’Olanda ci raccontano dei popoli dell’India e della Malesia, presso cui l’equivalente offensivo dell’oggetto in questione, con lame acuminate sul suo corpo vorticosamente tondeggiante, veniva impiegato per andare a caccia di piccoli uccelli, scimmie o mammiferi sfuggenti. C’era quindi sempre stata, quest’associazione tra il rocchetto acrobatico e il conflitto, il bisogno quotidiano di lasciare un segno sull’ambiente e sulla società.

Ma basta guardare questa esibizione del diciannovenne Zach Gormley, il campione della categoria 1A di quest’anno, che consiste nell’impiego di “Un singolo yo-yo legato al dito, per l’esecuzione di figure che richiedono la manipolazione del filo” per rendersi conto del punto remoto in cui siamo ormai giunti attraverso i secoli di perfezionamento. L’abilità che trova sfogo, nei quattro minuti dell’esibizione, in una serie interminabile di acrobazie, presentate col consueto stile lievemente recitato dell’atleta (acrobata? Giocoliere?) Proveniente dallo stato del Colorado, già trionfatore l’anno scorso del campionato nazionale del Pacific Northwest, nonché più volte scelto per rappresentare il suo paese in quella che è la categoria più popolare, e celebre, dell’arte multiforme di far mulinare uno yo-yo. Qui impegnato in quello che i giudici di gara hanno qualificato come il miglior exploit della sua carriera, fatto di sequenze stranamente lente e cadenzate, seguite da momenti adrenalinici di folli e sorprendenti rotazioni. Ma soprattutto memorabili risultano i momenti, tra l’uno e l’altro stile, in cui Zach interpone le sue mani lungo il tragitto del filo, costringendolo ad assumere forme contorte ed intrecciate. In più e più casi, lo show sembra raggiungere un punto di rottura, mentre quel groviglio, visibilmente annodato, viene osservato con finta perplessità dal suo dominatore, per poche, lunghissime frazioni di secondi. Quindi un rapido colpo di mano, qualche ostentata oscillazione che ricorda vagamente lo zombie di Michael Jackson in Thriller, bastano a rimettere in moto l’orbita del piccolo pianeta, trasformato nel pendolo delle assolute circostanze. La sensazione restituita agli spettatori è quella di un vero e proprio trionfo della mano umana sulla fisica, l’accrescimento della fantasia…Tanto meglio, dunque, se quello era soltanto l’inizio!

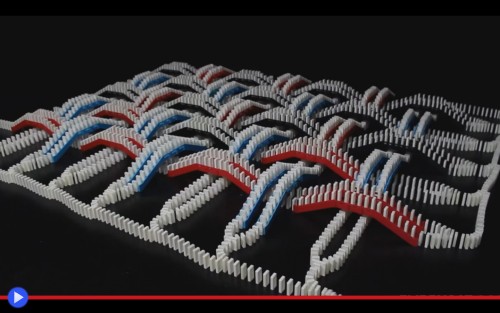

La battaglia delle tesserine traballanti

Schiere di soldati, disposti l’uno accanto all’altro nell’attesa di scatenare il proverbiale inferno. È una strana formazione di battaglia: il primo e l’ultimo della fila sostanzialmente sono uguali. Fra di loro innumerevoli messaggeri, ciascuno privo di mobilità, eppur perfettamente in grado di raggiungere i suoi due vicini, avanti e dietro. Per trasmettere…. Vestito nell’uniforme classica del suo mestiere, l’enorme generale osserva dalla cima dell’imponderabile montagna. Fra le sue dita, almeno tre unità quadrangolari: rossa, gialla e blu. Sono gli svincoli, i grilletti della situazione. Le tre scintille che conducono allo scoppio di un conflitto di risoluzione. Vivide e vitali, per lo meno nella mente degli spettatori. Il primo di questi minuti uomini lui lo mette davanti ad una curva, dove termina la fila indiana degli arcieri. Il secondo in mezzo al mare dei lancieri, fanteria schierata per fermar la carica dei barbari invasori. Il terzo è un portafortuna; sia dunque posto nella tasca come un pegno del comando, prima del momento e di quel movimento. L’ora insomma, della verità.

Benedicamus Domino, col suo mantello ed il tricorno nero, vagamente ecclesiastico e inquietante al tempo stesso, Sssassino potenziale degli incauti conviviali. Ovvero la bauta di Venezia, maschera carnevalesca che ha lo scopo dichiarato di annientare temporaneamente ogni disuguaglianza tra le classi, convenzionalmente identificata con il termine di origine latina, la cui applicazione specifica fu pensata dai francesi. Strano, come certe prassi non conoscano confini culturali…. Cupo abbigliamento che darebbe, secondo la leggenda, il nome pure a un gioco. Il primo e l’ultimo dei passatempi, tra quelli che la potente Serenissima aveva importato nell’Europa del ‘700, assieme a tante spezie e le altre merci provenienti dalla Cina. Tutti lo conoscono eppur quasi nessuno, in questi tempi di elettronica preponderanza, ci ha davvero poi giocato. Gli ossi grossi usati nel Gwat Pai (骨牌 – termine dei cantonesi) l’antica via di mezzo tra divinazione ed intrattenimento, in cui due giocatori, a turno, disponevano le proprie truppe su di un tavolo, sperando che la pista s’interrompesse prima del finire della propria cosiddetta mano, radunata a margine dell’ardua arena di disfida…E chi, davvero, preferirebbe fare questo, che coltivare un Pokémon, innaffiare di proiettili i nemici online? Guarda: Bianco e nero come il mascherone da prelato, coi puntini che riprendono le facce di un comune dado. Ma il tuo tiro, vecchio gioco, è stato molto sfortunato. È un destino di progressiva trasformazione in passatempo solitario che il gioco in questione condivide con il mahjong, l’altro tradizionale impiego per l’avorio, tanto gioiosamente intagliato nelle forme e nei colori di altrettante tesserine. Usate un tempo in quel Gin Rummy dell’Estremo Oriente, uno scontro in cui si scarta e poi si pesca, si pesca e così via da un gran quadrato multi-strato messo in centro. Finché, ridottasi i possibili partecipanti appassionati d’Occidente, non si è giunti al duro compromesso: niente più combattimenti. Ormai si usano quei 144 pezzi, possibilmente virtualizzati, soprattutto per una sorta di memory a carte scoperte, in cui il colpo d’occhio conta per trovare qualche coppia e poi gettarla via nel mucchio, come nulla fosse. Mentre il domino, dal canto suo… C’è pur sempre un limite a quello che puoi fare, dal punto di vista computazionale, con 28 o 32 tessere diverse tra di loro, non importa quante volte ripetute. A meno di metterle spietatamente in fila…

Pecorelle costruite senza il filo da cucito

Naturalmente il 2015 è l’anno della pecora e dunque non c’è niente di meglio, per finire il mese di Gennaio, che introdurre dentro casa propria un esemplare o tre di quelle classica tipologia di ruminante. Che non sarà buona da mangiare quanto il maiale né la mucca, ma del resto ha un ottimo vantaggio funzionale: può fornire quella lana, tutta quella lana calda e morbida e piacevole da includere nel proprio abbigliamento. Basta un prato ed una stalla, basta avere tempo per giocarci e fargli compagnia. Fino al giorno della tosatura. Svegliarsi una mattina, con l’uovo di gallina e un po’ di latte nella tazza, le forbici ed i ferri da cucito già perfettamente pronti ed affilati perché oggi, magari, un golf. Domani certamente il mondo (*del commercio digitalizzato grazie ad Etsy, Pinterest e tutti gli altri). Una pecora è un investimento, come l’assicurazione. Né si può soprassedere, del resto, sulla limpida soddisfazione di riuscire a far le cose da se; come i praticanti dell’antica arte dell’autosufficienza, per cui nulla importa, tranne il Sole, il mare, l’animale. Il fiore, l’ago, il muro, il pane, il copricapo e lei, la pecora. Naturalmente. Calda, candida botte di vino.

Ma c’è un approccio nello specifico, quello praticato dalla scaltra ed abile creativa Maqaroon, al secolo Joanna Zhou, che potrebbe risultare maggiormente attraente agli aspiranti allevatori di Merino, Lacaune o similari; ha qualcosa a che vedere nella soluzione scelta per l’approccio produttivo, con le pratiche esteriori del Voodoo. In quanto consiste nell’approccio per creare in un effige l’animale in questione, usando il materiale frutto concettualmente imprescindibile di quella stessa creaturina: lana ben cardata, tutta aggrovigliata o per usare un termine dalla maggiore concisione, feltro, panno mobido e follato. Che non è proprio un tessuto e di sicuro non potevi trarne un pezzo d’abbigliamento, ma presenta i bei vantaggi di essere piuttosto malleabile, di riuscire a mantenere la sua forma. E soprattutto, di avere fibre tanto larghe da poter incorporare gli altri lembi di se stesso.

Così nasce questa idea piuttosto divertente, forse del tutto nuova (non saprei) per cui la praticante si procura una ricca serie di battufoli piuttosto colorati, li appallottola con cura, poi li unisce ed ecco come. Pugnalate, pungolate, infiocinate, l’una dopo l’altra e reiterate, lungo i punti maggiormente utili allo scopo. Finché alla fine, mirabile a vedersi, il tutto regge e resta insieme. È una forma di lavorazione tessile che sfiora il concetto della piccola scultura, eppure è semplice, nei suoi principi. Forse l’esempio più valido, proprio perché accessibile, resta questo delle tre pecorelle sovrapposte con il frutto sulla testa, che riprendono la forma del kagami-mochi, un popolare dolcetto giapponese per il nuovo anno, fatto con l’impasto di riso pressato, la cui duplice forma sferoidale rappresenterebbe, per la tradizione, l’incedere delle generazioni. Così, signora mia. Una pecora dopo l’altra, si perpetra la sequenza, direttamente dal prato, al consumatore, alla mensola della cucina. Dove alberga il sentimento di un secondo pupazzetto, parimenti rilevante alla gustosa situazione…