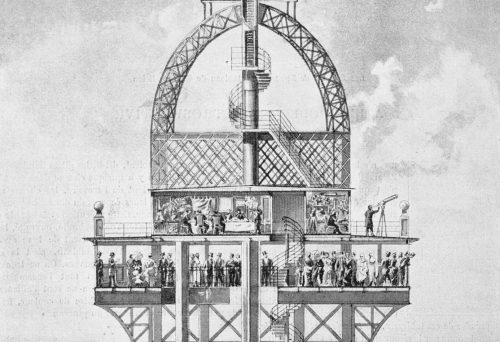

“Per comprendere meglio il nostro punto di vista, immaginate questa stravagante, ridicola torre che domina Parigi come una cupa ciminiera, schiacciando sotto la sua barbarica imponenza Notre Dame, la torre Saint-Jacques, il Louvre, l’Arco di Trionfo… Tutti i nostri monumenti scompariranno. E per vent’anni, vedremo ergersi come una macchia d’inchiostro l’odiosa colonna di metallo rivettato.” Sarebbe risultato ferocemente persuasivo e dialetticamente enfatico il celebre comunicato redatto dal Comitato dei Trecento, il gruppo d’artisti, poeti, architetti uniti contro la costruzione di quello che sarebbe risultato al suo completamento di gran lunga il più alto edificio della Terra. Così come i metri della sua struttura per una cifra che in molti, non essendosi ancora trovati a contatto con la dialettica altrettanto persuasiva di Gustave Eiffel, ritenevano semplicemente folle, irrealizzabile, del tutto spropositata. Ma l’ingegnere che veniva, letteralmente, dal basso essendo il figlio nato in zona rurale di un ex soldato di origini tedesche ed una carbonaia possedeva aspirazioni prossime alle azzurre propaggini dell’Empireo celeste, un luogo dove avrebbe posseduto, un giorno, la sua più celebre residenza. Già perché contrariamente a quanto molti potrebbero tendere ad immaginare, l’accordo tra la città di Parigi e colui che avrebbe costruito il suo simbolo imprevisto in occasione dell’Esposizione Universale del 1889 prevedeva che Eiffel stesso mantenesse non soltanto il diritto creativo, ma l’effettivo possesso del metallico mastodonte per l’intero periodo dei vent’anni successivi, ragion per cui egli non poté resistere alla tentazione di mantenere, non lontano dall’alta e artificiale vetta sopra il Champ-de-Mars e lo stesso ponte d’osservazione dedicato ai visitatori, uno spazio esclusivo riservato al suo esclusivo utilizzo. La “stanza segreta” della torre, come l’avrebbe definita la stampa sempre pronta a enfatizzare stranezze o singolarità. Un appellativo che si sarebbe rivelato calzante almeno per qualche anno, vista la discrezione mostrata dal progettista, forse preoccupato dell’insorgere di un nuovo giro di proteste indignate. I che non si sarebbe in seguito realizzato, possibilmente in funzione dell’intercorsa accettazione da parte del pubblico del nuovo punto di riferimento, pur lasciando il passo ad un sfilza d’incidenze parimenti problematiche: la soverchiante quantità di richieste, scritte dall’alta borghesia e la nobiltà, di affittare quello spazio fiabesco, ove trascorrere anche soltanto poche ora, possibilmente in piacevole compagnia. Possibilità sempre destinate ad infrangersi dinnanzi ad un fermo diniego del suo possessore, che ne avrebbe presto fatto il luogo più esclusivo di tutta Parigi, se non la Francia o persino, perché no, l’Europa intera…

Europa

Le prussiane mura del baluardo formidabile sulla Montagna d’Argento

Dall’apice del potere raggiunto dalle monarchie europee sarebbe derivato il loro stesso e imprescindibile disfacimento. Poiché cosa poteva essere maggiormente desiderabile, per il titolare del diritto divino a governare, che un’intera nazione unificata sotto il riconoscimento identitario di una bandiera, un inno, un emblema? E nel contempo aggiungere, attraverso manovre di tipo diplomatico e militare, il maggior numero d’individui possibili al di sotto della propria egida autoritaria, allargando strategicamente la portata dei propri confini. Una tattica per cui la Prussia era già famosa attorno alla seconda metà del XVIII secolo, principalmente grazie all’operato di un singolo monarca: Federico II di Hohenzollern detto “il Grande”, figura illuminata, promotore di (un certo tipo di) giustizia civile, autore anni prima del trattato Anti-Machiavel, in cui si descriveva il dinasta come un paladino al servizio del popolo, mansione cui occorreva subordinare ogni aspirazione di accumulo di privilegi personali senza un perché. Ma anche il fiero generale che condusse con successo le tre campagne in Silesia, per strappare i territori dell’odierna Polonia al predominio austriaco, in quanto ritenuti parte imprescindibile della cultura ed il diritto esplicito del suo paese. Un sanguinoso percorso destinato a concludersi soltanto nel 1786, con significative perdite da ambo le parti e la sospirata vittoria attribuita ai colori dell’Aquila Nera, ma non prima che il grande artefice politico decise di operare affinché nessuno potesse togliergli ciò che si era tanto faticosamente saputo guadagnare. Il che comportava all’epoca, come nella maggior parte delle situazioni analoghe, il passaggio obbligato della costruzione di opere difensive, per cui sarebbe stato scelto nel caso specifico un sistema relativamente atipico nella sua cruda efficienza: una singola, gigantesca fortezza di montagna, che fosse la più grande e moderna mai costruita in Europa, destinata ad ospitare una guarnigione minima di 4.000 soldati. Un’opera tanto gargantuesca ed impegnativa, da risultare in effetti capace di cambiare l’intera prerogativa e ragion d’essere di una comunità pre-esistente, l’allora piccolo villaggio di Srebrna Góra. Così chiamato, con un termine binomiale significante Montagna d’Argento, per le vicine miniere sul massiccio eponimo, un importante luogo d’approvvigionamento per la zecca statale. Destinato tuttavia ad essere completamente eclissato a partire dal 1764, per l’istituzione dei massicci cantieri completi di segheria, multiple fornaci e strade d’importanza logistica significativa, destinate al trasporto di materiale procurato per lo più localmente da utilizzare per le incombenti, plurime mura costruite a oltre 600 metri d’altitudine dal livello del mare. Capaci di costituire, senz’ombra di dubbio, il più grande progetto civile o militare che la Silesia avesse conosciuto fino a quel particolare momento della propria storia…

I molti pixel dell’iguana ligure, animale simile ad un mini-drago italiano

Sorprendentemente ricercati dai collezionisti nel mondo, i rettili dell’Europa occidentale appaiono depositari di un patrimonio genetico ben diverso da quello dei loro cugini, spesso più imponenti e spettacolari, dei paesi di contesti tropicali o appartenenti all’emisfero meridionale. Eppure anche la comune lucertola italiana, presenza comune dei nostri muri e marciapiedi estivi, possiede un fascino capace di appassionare i proprietari di un terrario, coloro che si muovono oltre lo stereotipo di ricercare l’affetto di un gatto e/o cane. Ma se ora vi dicessi che tale creatura costituisce niente più che una semplice miniatura, dell’equivalenza sistematica e sovradimensionata che percorre silenziosamente i prati della zona più ad ovest della nostra penisola, trovandosi sostanzialmente all’apice orientale di un habitat centrato sull’intera penisola Iberica fino all’altitudine di 2.000 metri e le foreste del sud della Francia? Un essere scaglioso in grado di raggiungere quasi il metro di lunghezza, benché i due terzi di questa estensione risultino occupati dall’affusolata coda dell’animale. Con proporzioni idealmente paragonabili a quelle dell’iguana, benché l’indole notevolmente più aggressiva di un inveterato predatore, d’insetti, piccoli mammiferi, pulcini nei loro nidi ed altre inermi creature. C’è in effetti più di un modo per riuscire a sopravvivere dal punto di vista di un quadrupede a sangue freddo. E consumare frutta o vegetali non è propriamente quello scelto dalla Timon lepidus o lucertola ocellata. La cui prima parte del binomio latino, posto in essere nel 1802 dal naturalista francese Daudin, allude al protagonista malinconico del complicato dramma shakespeariano Timone d’Atene, mentre l’aggettivo è uno dei molti modi in tale lingua per dire “bello” o “grazioso”. Laddove ben pochi potrebbero negarne l’appropriatezza, dinnanzi alla notevole livrea di questo rappresentante della famiglia delle Lacertidae, composta da un susseguirsi di piccole scaglie verdi, marrone scuro ed azzurrine, disposte in un’irregolare matrice che finisce per produrre vari cerchi concentrici, i cosiddetti ocelli. Sarebbe stato dunque proprio un singolare studio 2017, pubblicato da Liana Manukyan ed altri scienziati dell’Università di Ginevra, a dimostrare l’effettiva evoluzione di tale disegno nel corso della vita del rettile, capace di mutare per l’effetto dell’ispessimento di settori d’epidermide in maniera simile al concetto matematico di un automa cellulare. In cui una matrice di punti (o in questo caso, esagoni imperfetti) si rinnova ed altera sulla base del comportamento dei propri vicini, fino alla creazione di un disegno in qualche modo prevedibile nel proprio caos apparente. Anche attraverso il periodo relativamente lungo dei 15-17 anni vissuti in media da uno di questi notevoli animali…

Il volo svizzero del calabrone, in anticipo di secoli sul primo golf club

Ci avevano chiamato facinorosi, poco di buono, perditempo. Persino sacrileghi nei confronti del giorno dedicato alla messa di nostro Signore. Guardateci adesso: simboli eroici di un patriottismo accantonato. Oltre i limiti segnati dalle montagne, indipendentemente dai singoli confini dei cantoni. È forse questo, più di qualsiasi altro, il potere insito nel concetto contemporaneo di hornussen, l’antico sport? O magari la diretta conseguenza di un senso d’appartenenza “segreto” nei confronti di una disciplina la cui conoscenza appare rigorosamente appannaggio elvetico, sebbene in molti non esiterebbero a identificarne l’eventuale discendenza. Poiché ciò tende a succedere, quando si prende in seria considerazione una delle radici del grande albero, da cui derivano la stragrande maggioranza delle attività fisiche di squadra dei nostri giorni. Un rounder, in altri termini, beneamato passatempo risalente molto spesso all’epoca del Medioevo, in cui gruppi di paesani e non solo si alternano nel compiere al meglio delle proprie possibilità un “gesto”. Mentre i recipienti del turno successivo, in tale interludio, fanno tutto il possibile per impedire l’ottimale riuscita della missione; un singolo colpo, e ciascun balzo alla volta. Soltanto non è tipico, persino in tale ambito dalla lunga pratica pregressa, che il pegno volante di tante attenzioni e gestualità ritualizzate possa muoversi a una velocità di fino a 306 Km/h, per una distanza di 350 metri come attentamente misurato dall’ETH di Zurigo, nel tentativo d’istituire i limiti procedurali di quel gioco potenzialmente mortale (ove gli incidenti, benché rari, tendono ad essere in realtà piuttosto gravi). Non trattandosi in effetti di una palla bensì dello hornuss alias il “calabrone” del peso di 78 grammi, un oggetto dalla forma ovoidale che riesce a fendere il vento non tanto per la propria forma aerodinamica. Bensì il modo ingegnoso, quasi diabolico, in cui i suoi utilizzatori svizzeri impararono a proiettarlo: mediante l’utilizzo di un lungo bastone flessibile, con un pesante blocco di legno alla fine, chiamato träf. L’equivalenza funzionale di una frusta insomma, benché utilizzabile mediante un gesto non dissimile a quello del gioco del golf: caricandolo e poi riportando quell’estremità verso il basso, nel presente caso avvantaggiandosi mediante l’uso di una speciale rampa metallica (buck) che amplifica e semplifica la necessaria conclusione di ciascun lancio. E laddove si narra che in origine, trattandosi di un passatempo funzionale all’addestramento bellico, lo scopo fosse semplicemente colpire o persino ferire i membri della squadra avversaria, disposti strategicamente nel poligono di tiro trapezoidale denominato ries, la successiva deriva non-violenta avrebbe visto questi ultimi dotarsi di appositi oggetti simili a pale da pizza in legno. Con cui bloccare, se possibile, l’atterraggio sulla plancia erbosa dello hornuss. Un modo valido quanto qualsiasi altro, per tentare di tenere un punteggio…