Costruire una casa ad emissioni ridotte, che si curi fino in fondo del benessere dell’ambiente nella zona di Upstate Newyork, è già un’attività sufficientemente piena d’incertezze. Che cosa fareste, voi, se la compagnia contattata per procurarvi la più importante delle risorse, vi segnalasse che sotto di voi si trovano delle “caverne”? Compagnia di trivellazione, tanto per essere chiari, contattata per scavare un’apertura verticale per la profondità sufficiente ad avere un buon flusso d’acqua. Salvo riportare, dopo la determinante giornata di lavoro, sul rapporto operativo la dicitura CAVES AT 110 FEET (esattamente 33 metri). Quando questo è successo Bethyalamode, titolare del blog The Methany Green House e canale YouTube annesso, la sua esitazione non è continuata per lungo tempo. Egli desiderava vedere coi propri occhi la verità e se possibile, riuscire a farlo nel minor tempo possibile. Fortuna che, visto il suo interesse per la divulgazione sul Web dell’intero progetto edilizio, si era recentemente dotato di una telecamerina portatile GoPro, del tipo fornito già di puntuale impermeabilizzazione fino alle medie profondità. Così col supporto dei suoi familiari e in modo particolare del padre, ha ben presto prodotto il sistema esplorativo da loro denominato “Baby Jessica”, costituito da una lunga e solida corda al cui termine si trovavano un peso per l’affondamento, una bottiglia di plastica per la stabilizzazione, due torce luminose ed un aggancio sicuro per lo strumento digitale in grado di testimoniare l’intera faccenda. Non è fantastica, l’epoca in cui viviamo? Un tempo, per poter scoprire ciò che si trova in fondo ad un pozzo di trivellazione, sarebbe stato necessario disporre di sistemi radiocomandati dal prezzo mostruosamente importante. Piuttosto che rischiare, al massimo, qualche centinaio di dollari se tutto fosse andato per il peggio. Ma udite, udite, così non fu. E guardate qui, se volete, l’affascinante risultato finale.

Un pozzo creato secondo l’approccio costruttivo più diffuso negli Stati Uniti per uso domestico prevede, generalmente, un’apertura verticale in corrispondenza della superficie non più larga di 10 pollici (25 cm) per la semplice interpretazione che vede una tale entità come nient’altro che un tubo, creato per prelevare l’acqua direttamente dalla falda acquifera sottostante. Nel momento in cui si rende necessario disporne, per la mancanza dell’acqua corrente nella zona in cui si sta creando casa, viene occasionalmente chiamato il rabdomante, un mistico cercatore che attraverso la predisposizione innata, e uno o più bastoncini a forma di lettera dell’alfabeto (“Y” ed “L” sono le più diffuse), si orienta verso il punto in cui si ritiene presente la maggior quantità del fondamentale fluido trasparente che crea la vita. Il che è indicativo di come, in effetti, una differenza di pochi metri nel punto di scavo possa cambiare completamente la velocità di ripristino, tramite la falda acquifera, di quanto verrà consumato lavandosi le mani o facendo la doccia. O perché no, bevendo dopo un filtraggio quel soave prodotto delle più profonde viscere della Terra. Passaggio fondamentale, quest’ultimo, come esemplificato dai primi secondi del video, in cui si vede Baby Jessica procedere oltre la parte incapsulata più prossima alla superficie, con involucro di plastica e strato esterno di bentonite (un tipo di cemento del Montana) fino alla più immediata superficie dell’acqua, visibilmente disseminata da una certa quantità di scorie marroni semi-galleggianti. Nient’altro che ossido di ferro, creato come effetto collaterale dall’esistenza di batteri come la siderocapsa e la gallionella. Qualcosa d’inaspettato nell’acqua ritenuta potabile, benché si tratti effettivamente di creature non nocive nell’organismo umano, benché una proliferazione eccessiva possa creare significativi problemi, come l’intasamento dei tubi e la compromissione del buon sapore dell’acqua. Ciò detto, le compagnie di trivellazione raramente si preoccupano di un problema che si presenterà soltanto ad anni di distanza, per lo più offrendo l’opportunità di effettuare un costoso intervento risolutivo (generalmente, tramite l’impiego di generose quantità di cloro.)

Oltre questo spazio per lo più nebuloso, in cui è impossibile scrutare con efficacia verso le oscure profondità, quindi, la telecamera procede nel suo viaggio all’interno di un mondo letteralmente sconosciuto.

case

La fortuna di una casa infestata dai rondoni della Malesia

Ogni vicinato in cui si viva a stretto contatto con i propri simili conosce il problema di “quella” persona. Non ci sono tratti specifici che permettano di definire “quella” persona, eppure nessuno esiterebbe nel puntare il dito verso la sua abitazione: un luogo che esiste nello spazio del vivere civile eppure occupa, nel contempo, una sorta di dimensione parallela. In cui tutto è lecito, qualora personalmente gradito, e nessuno può penetrare coi propri problemi nello spazio di una vita che ha raggiunto i suoi massimi termini presenti o futuri. Nella comunità municipale di San Pascual, sull’isola di Burias nelle Filippine, “quella” persona è probabilmente Eddie “Macoy” Espares, uno degli individui più straordinariamente fortunati, e nel contempo noncuranti, che abbiano calcato il suolo di queste terre. Perché nel primo piano della sua spaziosa proprietà immobiliare a bordo strada, vivono a intervalli regolari fino ad 80.000 cinguettanti creature, generosamente invitate ed accolte nonostante il guano e il rumore causati dalla loro presenza. La ragione è presto detto: propositi di guadagni stratosferici, grazie alla produzione di una delle sostanze più costose mangiate dall’uomo. Che prima che proviate a pensarci, no, non è la carne di questi uccellini. E neppure le loro uova. Ma qualcosa di molto più insolito e per certi versi, poco invitante…

Come diceva il filosofo Nietzsche, chi lotta spesso con qualcosa deve guardarsi di non diventare, prima o poi, anche lui lo stesso. Il che vale per i demoni dell’abisso del Nichilismo, esattamente quanto gli insetti volanti del nostro pianeta. Così nonostante la superficiale rassomiglianza, gli esponenti della famiglia Apodidae hanno ben poco a che vedere con un uccello, per così dire, comune. Piccoli (tra i 10-20 cm di lunghezza in media) leggeri e straordinariamente aerodinamici, i rondoni rappresentano una commistione di tratti evolutivi perfettamente calibrati per dare la caccia agli insetti in volo: le loro sottili ali a falce, perfette per manovrare agilmente nel cielo diurno e crepuscolare, gli permettono di agire alla maniera di un piccolo falco pellegrino. Almeno se detti uccelli, piuttosto che ghermire la preda, la trangugiassero intera spalancando semplicemente il becco mentre lo raggiungono a 250 Km/h. Un approccio alla ricerca di sostentamento che condividono con gli Hirundinidae, comunemente detti rondini, dai quali non potrebbero tuttavia essere più geneticamente diversi. Come esemplificato, in primo luogo, dalla lunghezza molto minore delle loro zampe, che gli impedisce di posarsi agevolmente su superfici orizzontali, facendogli preferire il punto di vantaggio di pareti pressoché verticali, preferibilmente di tipo roccioso o artificiale, come le pareti delle case. Ma anche, e aggiungerei in maniera molto più rilevante, dal modo in cui preferiscono fare il nido: non più raccogliendo soltanto rami o foglie ed intrecciandole tra loro come avviene nel ben distinto ordine dei passeriformi, bensì tramite una speciale secrezione delle loro ghiandole salivari, in grado di solidificarsi a contatto con l’aria nella stessa maniera della plastica di una stampante tridimensionale. Un po’ calabroni, un po’ falene, un po’ ragni che tessono la loro stessa casa, questi uccelli esistono in varie versioni attraverso i diversi continenti della Terra, benché la più celebre in senso internazionale resti sicuramente quella del gruppo di specie note con il termine generico di salangane, diffuse principalmente nei paesi del Sud-Est Asiatico, il Borneo, l’Indonesia e le Filippine, che hanno la caratteristica di crearsi un nido ancor più speciale, in cui il rapporto tra materiale raccolto e secrezione collosa è particolarmente a vantaggio di quest’ultima. Soprattutto nel caso dei cosiddetti rondoni bianchi (non per il colore) quelli mantenuti in più alta stima da tutti i nativi e gli estimatori della cucina cinese.

Ora, non è semplicissimo immaginare chi, per primo ed in che momento, abbia pensato ad arrampicarsi fino alle sommità delle loro caverne e gli altri luoghi di procreazione, per sottrarre il candido costrutto creato dalla saliva, e quindi usarlo come ingrediente principe di un nuovo concetto di zuppa definitiva. Ma il particolare impiego si è ritrovato ben presto dell’attenzione dei gourmand e non solo, principalmente in forza della credenza tipicamente orientale, secondo cui determinati tipi di cibi rari sarebbero portatori di un particolare benessere sistemico dell’organismo umano, in grado di superare la degenerazione cellulare e persino, in casi estremi, arrestare il processo d’invecchiamento.

La casa che si costruisce da sola nel giro di 10 minuti

La questione e tecnologicamente notevole e senza alcun dubbio, di pubblico interesse. Qui non si sta parlando di rispondere soltanto ad uno dei bisogni primari della società civile, bensì di farlo con una prontezza e rapidità tali da consentire, in caso di necessità, di annullare semplicemente la cognizione stessa del desiderio. Per una popolazione disagiata, colpita da un disastro naturale. Per chi ha lasciato il proprio luogo d’origine, causa le ragioni più diverse. Per tutti coloro che amano trasferirsi più volte nel corso della loro vita. Per costoro, ma soprattutto per i suoi stessi figli costretti a pagare un affitto spropositato in prossimità della city di Londra, l’architetto David Martyn di Abingdon-sul-Tamigi ha creato Ten Fold Engineering, la compagnia di brevetti proprietari basata sull’elaborazione di una singola idea: che gli edifici possono essere compressi, letteralmente rimpiccioliti e caricati sopra il rimorchio di un camion. Ribadisco e sottolineo: edifici. Qui non stiamo parlando di caravan glorificati, in cui la minuscola “cucina” è in realtà parte del soggiorno, bensì vere e proprie case, o in alternativa luoghi di lavoro per fiere, cantieri, compagnie minerarie… Dalla misura di 8 metri per 8 metri (questo, nel caso del modulo standard TF-64) e per di più collegabili in serie, per la creazione di veri e propri condomini degni di trovare posto nel centro di una città. E tutto questo, con una rapidità e semplicità disarmante: tutto quello che occorre è fermare il mezzo di trasporto impiegato nel caso, recarsi sul retro della struttura in posizione chiusa e inserire un trapano avvitatore nell’apposito scompartimento. All’accensione dello stesso dunque, nel giro di pochissimi minuti, il pavimento e le pareti laterali inizieranno ad allontanarsi dal centro, fino alla posizione in cui sarà possibile estendere i supporti ai vertici del quadrato. A questo punto, con la struttura in grado di sostenere il suo stesso peso, il camion potrà proseguire per la sua strada, mentre l’addetto calerà verso terra la casa tramite l’impiego di una serie di jack idraulici non troppo diversi da un cric. Un quarto “piede” centrale aggiungerà stabilità. A questo punto, recandosi nell’ambiente che si è creato, sarà possibile far ruotare manualmente in posizione le pareti di fronte e sul retro, il pavimento e il soffitto. Esattamente come se si stesse montando una sorpresa dell’uovo di Pasqua, oppure un mobile dell’Ikea.

Ma questa descrizione non copre in realtà altro che il modello di base già costruito dalla compagnia, avente un prezzo stimato di circa 100.000 dollari (al momento in cui scrivo, il prezzo futuro è stato rimosso dal sito ufficiale, benché molti articoli sembrino riportarlo uguale). La quale, in un fenomenale catalogo di rendering computerizzati, ha immaginato e animato le versioni più diverse che sia possibile immaginare: strutture che si aprono verticalmente, formando piccole torrette adatte a scrutare l’orizzonte. Altre che agiscono in diagonale, formando dal nulla gli spalti per assistere a un evento sportivo. Tavoli da pic-nic e persino un grande arco decorativo con sopra il logo di Ten Fold, la cui utilità potrà anche essere facile da metter in dubbio, ma che per metodo di messa in opera ed effetto estetico del prodotto finito non ha nulla da invidiare ai più giganteggianti cartelli pubblicitari. In questo approccio del “chi più ne ha, lo metta” in cui ogni spunto viene analizzato approfonditamente ed in qualche maniera dimostrato ai futuri possibili acquirenti, l’azienda tradisce il suo sistema improntato al giovane dinamismo, merito forse dei quattro ingegneri, più o meno neolaureati, assunti dal cinquantaseienne Martyn per dare forma al suo sogno di vecchia data. Per sette anni, e con un investimento di circa 4 milioni di sterline, senz’ombra di dubbio provenienti da alcuni validi finanziatori, l’architetto ha lavorato alacremente al fine di ottenere il brevetto nei principali paesi del mondo. E ora che la sua IP è protetta, finalmente, ne ha liberato l’immagine attraverso le pieghe di Internet, ottenendo una risposta virale che dimostra l’interesse del grande pubblico sull’immediato. Benché non manchino come al solito i critici, a cui lui comunque risponde, attraverso una nutrita sezione Q&A del suo spazio web…

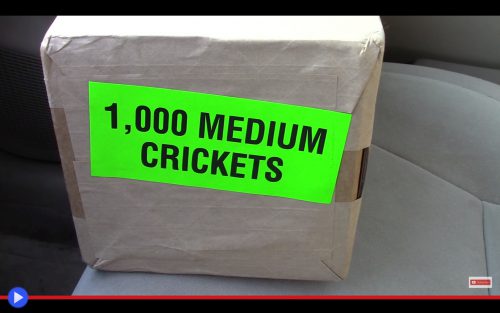

Uomo libera mille grilli nella sua stanza

Quel senso di gioia ed innegabile soddisfazione, l’attimo dell’aspettativa saziata per il momento in cui suona la porta e tu sai, nel profondo della tua coscienza, che si tratta del corriere che fa il suo giro. E ti consegna, finalmente, la cosa. Che cosa? Dipende dai tuoi interessi. Il mondo di Internet è ormai diventato una fantastica palude della cuccagna, da cui emergono a seconda dei casi tesori appartenenti ad ogni branca dello scibile umano. C’è chi ordina libri, chi film, videogiochi. Persone comprano colle, vernici, smalti per la pittura. Ed altri acquistano il cibo. Non sempre per loro stessi. La questione relativa a questo appassionato ed entusiastico Noonie, alias “Reptiles Uncaged” è che lui costituisce una persona particolare, con esigenze particolari. O forse sarebbe meglio dire che le esigenze appartengono ai suoi animali domestici, la più favolosa selezione di lucertole, serpenti e batraci, tenuti liberi in quella che un tempo era forse una stanza da letto. E adesso…. Quanti siano esattamente i suoi ospiti allo stato dei fatti, forse nessuno lo sa (escluso il padrone) ma almeno adesso possiamo fare una stima sulla base di ciò che mangiano. Dell’estrema QUANTITÀ di quello che mangiano. È in effetti piuttosto insolito che una scatola emetta, durante la consegna, un rumore. Noi conosciamo molto bene questo rumore: cri-cri, cri-cri […] ad infinitum e dall’intensità crescente, fino al raggiungimento della soddisfazione erotica e sessuale. Ma se questo pacco reca la scritta 1.000 medium crickets sarebbe difficile metterlo in dubbio: l’accoppiamento c’è già stato. Più e più volte, al punto che molto presto, il numero delle creature è destinato a risultare drasticamente superiore. Sarà certamente meglio dunque, iniziare la procedura.

Per chi se lo fosse già chiesto, senza disporre di una risposta soddisfacente, chiariamo a questo punto la fondamentale questione: si, non costano molto mille grilli medi. Appena una trentina di dollari, pagati con carta di credito al distributore specializzato che si rivolge agli erpetologi più o meno in erba. Perché non regalare, dunque, una volta ogni tanto, un favoloso banchetto alla schiera dei propri iridescenti beniamini…. Una volta indossato un paio di guanti sotto il vistoso orologio d’oro, Noonie apre facilmente la scatola, mostrando in camera il suo favoloso contenuto: la brulicante, inusitata quantità d’ensiferi, accuratamente disseminati all’interno di un separatore simile a quello per le uova. Normalmente, si tratterebbe di un’operazione piuttosto complessa, mirata a tirarne fuori soltanto una parte, evitando la fuga dei grilli dal terrario della loro dipartita. Quando invece hai un’intera stanza dedicata a tale mansione, e abbastanza grilli da divorare l’intero contenuto in tempi ragionevolmente brevi, perché mai dovresti preoccuparti ADESSO? Il problema tenderà a presentarsi piuttosto, ogni qual volta devi aprire la porta per entrare o uscire dalla stanza del rettilario. Il capitolo successivo risulta essere, del resto, assai indicativo. Diversamente da quanto avverrebbe con cani e gatti, non c’è l’entusiasmo del popolo, che cala come i barbari sopra la “ciotola” del grande dono concesso dal loro padrone. Quanto piuttosto una metodica flemma, che cresce come un’onda di marea, finché tutto quel frinire viene sostituito da crepitìo della masticazione, portata avanti nei più angusti recessi della piccola giungla artificiale. I primi a raggiungere l’obiettivo, sono inevitabilmente gli anolidi, verdi e marroni, fauna della Florida nota per la sua feroce territorialità (per lo meno, coi membri della loro stessa specie). Con ritmici balzi in avanti, le piccole lucertole catturano grilli qui e là, senza che a questi ultimi resti alcuna possibilità di scampo. Gli scinidi nel frattempo, riconoscibili dal tozzo corpo e la lunga coda, usano lo strumento del sotterfugio, nascondendosi sotto le foglie o la sterpaglia per fare un buon uso delle proprie fauci raptatorie. Una fantastica lucertola asiatica d’erba, dalla coda lunga tre volte il corpo, si aggira circospetta alla ricerca della sua dose, mentre un serpentello verde brillante della specie Opheodrys aestivus si mette in agguato sui rami, estendendo il suo corpo al massimo per catturare la maggior quantità possibile d’artropodi-merendina. Nessuna traccia invece delle rane leopardo mostrate precedentemente in un video: pare infatti che queste ultime, piuttosto che i grilli, fossero solite divorare le lucertole stesse.

Si tratta di un vero e proprio risveglio della Natura in un luogo in cui, normalmente, neppure dovrebbe esserci, la natura. Ed è proprio questo il motivo per cui ci vorrebbe la voglia, ed il tempo, di arrivare un certo punto a capire come ti sei trovato in quello specifico momento della tua vita, per compiere il gesto di liberare 1.000 grilli all’interno delle mura di casa tua…