Occorre prestare attenzione, mantenendo il giusto grado di rispetto, ogni qualvolta si pretende di avere a che fare con le scimmie. I primati più intelligenti del pianeta che a differenza di noi, si sono mantenuti vicini all’esistenza selvatica di una ferocia primordiale. Capaci di atti di grande altruismo. Ed assoluta, travolgente devastazione. Ebbe modo di scoprirlo il signore dei demoni Ravana, all’epoca degli antichi Dei, che per sua somma sfortuna aveva scelto di rapire la bella Sita, moglie del principe guerriero Rama. Il quale aveva un amico di nome Hanuman, che era due cose contemporaneamente: un imbattibile guerriero e un irsuto rappresentante della genìa degli alberi e delle banane. C’è una storia prima di tutto questo, che culmina con la liberazione da un maleficio, e la riscoperta da parte del signore di tutti i macachi dei poteri divini che gli spettavano per nascita dal giorno della creazione. Ma saltando questa parte, poiché non molto rilevante ai fini del nostro discorso, possiamo passare direttamente al giorno in cui Hanuman usò la stregoneria per diventare grande come una montagna, saltando il canale che divideva il subcontinente indiano dall’isola di Lanka, dove la consorte del suo principe era tenuta prigioniera. Per poi ridursi alle dimensioni di una formica eludendo i terribili Asura con le loro armi sovrumane, ed introdursi nel boschetto dove ella era tenuta prigioniera. Ovviamente, in attesa di essere costretta a sposare il suo crudele aguzzino. Quando Sita tuttavia, mostrando una notevole modestia alquanto fuori luogo dinnanzi all’amico, affermò che solo il suo amato marito avesse il diritto di salvarla, lo scimmiotto né fu comprensibilmente adirato e iniziò a distruggere il giardino con la sua incommensurabile possenza. Per poi gridare all’indirizzo di Ravana, nella sua alta torre: “Trema, malvagio, poiché Rama sta arrivando!” Soltanto per udire la sua risata cavernosa, poco prima di venire messo in catene dai potenti Asura, i quali avevano ricevuto l’ordine di legarlo e dare fuoco alla sua coda per punizione. Allora Hanuman, facendo ricorso ai poteri di cui era insignito, fece crescere l’appendice articolata in modo esponenziale, affinché i demoni che tentavano di avvolgerla in panni inumiditi d’olio non riuscissero a completare la loro mansione. A quel punto, una volta che gli era stato appiccato il fuoco, diventò di nuovo piccolo e sfuggì ai suoi legami, per balzare fuori da una finestra e fin sopra i tetti di Lanka. Segue scena semi-apocalittica in cui l’eroe animale, balzando in giro per la città-isola, dà fuoco alla maggior parte degli edifici con la sua coda infuocata, per poi assumere di nuovo le proporzioni di una montagna, e fare ritorno con un balzo in terra d’India. Il giorno e l’ora della grande battaglia finale per salvare Sita, da quel momento, sembravano sempre più drammaticamente vicini.

Questa è la storia alla base del culto più che millenario tangente alle discipline induiste, ma anche a quelle buddhiste, potendo essere considerato intrinseco di molte delle genti d’Asia, incluse quelle che abitano la parte Sud-Est di questo grande continente. Come possiamo facilmente desumere dai molti resti archeologici che hanno attraversato i secoli, ivi compresi i grandi templi fatti costruire nel XII secolo da Jayavarman VII, uno dei più grandi e venerati re della civiltà degli Khmer cambogiani. Il quale, durante le sue guerre contro il popolo dei Cham, aveva portato l’impero fino alla Thailandia, giungendo a costruire i templi della propria religione fino in prossimità dell’attuale capitale Bangkok. Luoghi come Phra Prang Sam Yot, il “Santuario delle tre cime” della città di Lopburi, che pur non avendo la maestosa immensità e precisione astronomica dei ben più celebri templi di Angkor, presentava anch’esso il suo corredo di notevoli statue, sculture e sale adibite alla venerazione degli antichi dei. Per un luogo che originariamente vedeva, si ritiene, la pratica del culto shivaita, per poi essere trasformato in un tempio dedicato a Buddha dalla maggioranza locale, senza tuttavia dimenticare il ruolo e l’importanza di una piccola figura scolpita in prossimità delle sue fondamenta: la raffigurazione, rozza ma accurata, di Hanuman la scimmia degli dei, intenta a sostenere la possente struttura edificata per oltrepassare le ere. Così i secoli passarono, ed altrettanto fecero le diverse organizzazioni del clero locale, lasciando una costante di questi luoghi solamente la devozione nei confronti di quell’antica genìa animale, a noi tanto simile eppure, così fondamentalmente interessata alle forme più basiche di guadagno personale. Così un poco alla volta, tra le scimmie della penisola iniziò a girare la voce che c’era solamente un luogo, in tutto il regno, in cui avrebbero ricevuto un trattamento degno del prestigio del loro antico eroe. E ben presto, accorsero in quantità letteralmente spropositata.

Fast-forward di quasi un migliaio d’anni, fino all’epoca relativamente recente 1989. Il proprietario di un hotel locale, popolare tra chi desiderava risiedere a distanza di pochi minuti da Bangkok pur rimanendo fuori dal suo cacofonico bailamme, desiderava incrementare la popolarità turistica del suo paese. Così decise, inizialmente soltanto a sue spese, che l’ultima domenica del mese di novembre sarebbe stata un giorno di festa, nel corso del quale le scimmie di Lopburi avrebbero ricevuto tutto quello che avevano sempre desiderato. In altri termini, montagne decorative di frutta, dolci, cibo spazzatura, bevande e altre delizie, del tipo che esse si erano abituate a rubare agli umani. Così ebbe origine l’usanza del buffet delle scimmie sacre, una delle ricorrenze più bizzarre, e stranamente affascinanti, di questa eclettica regione del mondo…

buddhismo

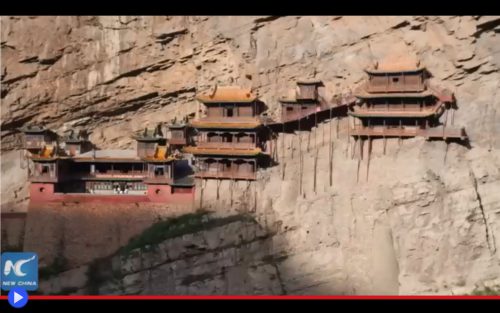

Nel monastero sospeso oltre il baratro della montagna

I grandi eroi definiscono l’ideale cavalleresco all’interno di un epoca, ciò che un popolo considera meritorio sopra ogni altra caratteristica, nei personaggi capaci di lasciare un segno nella storia. Queste persone infuse di un potere ulteriore, spesso sovrannaturale, che può permettergli di compiere imprese del tutto al di fuori della nostra portata. Gente come il monaco Liao Ran, che secondo una leggenda del popolo dei Tuoba, avrebbe costruito completamente da solo il “Monastero sospeso nel grande vuoto” (Xuánkōng Sì) edificio incluso più volte nell’elenco dei 10 più precari, oppure pericolosi edifici del nostro intero pianeta. Strana definizione, per un qualcosa che resta perfettamente stabile da un periodo di oltre 1500 anni, grazie all’incredibile scienza posseduta dal suo costruttore. Non poi così strana, quando si prende atto di dove sia stato eretto, e la natura delle sue stesse fondamenta. Se così vogliamo scegliere di chiamarle. La residenza monacale in questione, ormai da tempo trasformata in un tempio oggetto di lunghi pellegrinaggi, sorge in effetti su un’ampia serie di sottilissime palafitte lignee, conficcate nel fianco stesso del picco di Heng nella provincia dello Shanxi, una delle cinque montagne sacre della Cina, ad un’altezza di 75 metri dal suolo. E per quanto ci si tenti di ragionare sopra, o si scelga d’attribuire realmente l’assistenza del Buddha Sakyamuni all’ineccepibile architetto della situazione, sarebbe impossibile arrivare alla conclusione che esse riescano a sostenere il peso di queste 40 stanze, con 80 sculture di Dei, demoni e sovrani aggiunti nel tempo, appartenenti a ben tre dottrine religiose differenti. Lo Xuánkōng è in effetti l’unico sito al mondo ad essere dedicato egualmente al Taoismo, Confucianesimo e Buddhismo, quest’ultimo la più grande innovazione culturale, importata attraverso il commercio durante la dinastia dei Wei Settentrionali (386-534 d.C.) ritenuta l’epoca della sua prima edificazione. Ma non c’è niente di proveniente da fuori, nella tecnica alla base della surreale disposizione di queste sale; si potrebbe anzi affermare, senza alcun timore di stare esagerando, che il metodo impiego sia la quintessenza stessa del sapere tecnologico del popolo sinizzato dei Tuoba, ed attraverso un dominio militare destinato ad estendersi a tutto il territorio della Cina (Tuoba Gui sarebbe passato alla storia come il primo imperatore degli Wei, Daowu).

Questo perché si trattava, in maniera forse non del tutto evidente, di una soluzione dall’impiego per lo più militare. Avete presente la Grande Muraglia del 215 a.C? Osservando la Storia, coloro che avevano testimoniato l’efficacia di una tale opera monumentale nel tenere lontane le orde dei barbari settentrionali, avevano da lungo tempo compreso il nesso cruciale del suo segreto: non tanto l’essere invalicabile, o impossibile da scavalcare, quanto la capacità di offrire una strada sicura, lunghissima e perfettamente livellata, per l’invio delle truppe attraverso le enormi distanze di questa futura nazione cinese. Attraverso valli, pianure, fiumi… Montagne. Ma poiché non tutti potevano disporre della manodopera virtualmente illimitata del primo grande Imperatore, la figura al tempo stesso riverita e temuta di Qin Shi Huang, ben presto si iniziò ad adottare soluzioni di un tipo differente. Una di esse era la cosiddetta strada del cielo, un approccio consistente nello scavare fessure nel fianco dei massicci montuosi, ed infiggere al loro interno delle possenti travi. Sulle quali, a loro volta, trovavano posto delle passerelle in legno, sufficientemente ampie e solide da sostenere un’intera schiera di uomini in marcia. Ancora oggi, il segno della passata esistenza di simili strutture è visibile in molte delle zone più montuose della Cina, tra cui le province dello Shanxi, dello Hunan e dello Shandong, grazie ai tasselli residui innaturalmente quadrati o rettangolari faticosamente scavati da orde di manovali esperti, tramite l’impiego di nient’altro che mazza e cesello. In alcuni casi moderni, gli antichi viali sono stati sostituiti con passerelle per attirare i turisti, vedi le numerose “camminate trasparenti” che spesso attirano l’attenzione del vasto popolo di YouTube. Ma l’interpretazione, per molti versi, più estrema dell’intera faccenda è probabilmente questa dell’unico monastero pluri-sincretista, una struttura edificata con più di una singola finalità.

Lo Zen dei monaci con il cestino sulla testa

Li chiamavano komusō. Eleganti nella loro enigmatica stranezza, compunti e al tempo stesso passionali, perfettamente immobili mentre soffiano con tutto il proprio fiato dentro al mistico cilindro di bambù. Questi monaci del vuoto, gli esponenti di una setta che ebbe, al suo apice durante l’epoca Edo (1603-1868) oltre 100 templi disseminati in tutto il Giappone, sono una vista non del tutto infrequente nelle espressioni mediatiche moderne di quel paese. Spesso li abbiamo visti, per fare un esempio, nel cinema di arti marziali. Pronti a sfoderare il coltello nascosto nel flauto, oppure la corta spada indossata di traverso dietro la schiena. Eppure chi di noi può dire, veramente, di sapere chi fossero costoro? Portatori di un’oscura novella, o per meglio dire un kōan, (“paradosso”) praticanti di un muto proselitismo. Poiché credenza fondamentale della Fuke-shū, una derivazione mistica del Buddhismo Rinzai del monte Hiei, era che il segreto per raggiungere l’illuminazione non potesse essere in alcun modo compreso, e quindi tanto meno narrato al prossimo o trasmesso in una maniera semplice e diretta. Benché l’atmosfera in cui esso poteva verificarsi, in qualche maniera, potesse venire espressa attraverso un suono. Quello della musica, che in determinati ambienti veniva definita l’essenza della suizen, 吹禅 – meditazione soffiata; in netta contrapposizione con la zazen, 坐禅 – meditazione da seduti. Così nacque quella particolare figura di musico itinerante dotato di shakuhachi (尺八 – il flauto lungo 8/10 di un piede) e la testa coperta dal particolare copricapo in vimini, nominalmente concepito per annullare la percezione dell’Ego, in un’importante espressione esteriore del sentire buddhista. Ma che secondo il popolo serviva, invece, a nascondere la precisa maniera in cui veniva suonato il sofisticato strumento di bambù. E che invece alla fine dell’epoca del Bakufu, il governo dell’onnipotente Shōgun, finì per avere un terzo, ben più inaspettato scopo: nascondere l’identità delle sue spie.

Un curioso ed inaspettato binomio che trova la più chiara dimostrazione nell’aspetto tutt’altro che rustico di queste figure itineranti con l’abitudine di chiedere l’elemosina, le quali soprattutto nell’epoca tarda erano spesso dotate di kimono di seta nera e un rakusu, il vestimento simile a un grembiule indossato da tutti i monaci Zen, costruito anch’esso con strisce di stoffe pregiate. Non senza sollevare parecchie critiche da parte della popolazione. Tale opulenza perché, molto spesso, i komusō venivano ordinati tra la classe dei samurai rimasti senza lavoro o un signore feudale (i cosiddetti ronin) dopo il termine della guerra civile, con l’apocalittica ma risolutiva battaglia di Sekigahara (21 ottobre 1600). La nuova elite del clan trionfatore dei Tokugawa, dunque, pensò bene di acquietare questa potenziale massa di rivoltosi e dissidenti, offrendogli in concessione una serie di privilegi. E nel farlo, come molti prima di quel momento, usò il pretesto della religione. Sarebbe tuttavia un errore pensare che la cultura della scuola Fuke-shū abbia trovato la sua massima espressione in quell’epoca, con finalità di sfruttamento per lo più materialistiche. Quando essa trovò terreno fertile in Giappone per la prima volta nel 1254, con il ritorno dalla Cina del monaco viaggiatore Shinchi Kakushin, alias postumo Hottô Kokushi, che nel XIII secolo si era recato per incontrare il 17° discendente del semi-mitico fondatore Puhua. Questa figura monastica vissuta attorno all’800 d.C, facente parte degli allievi del celebre maestro Zen Linji Yixuan, che era famoso per il suo eclettismo e la capacità di comprendere la natura più effimera della disciplina Zen. Estremamente indicativa è ad esempio la storia dell’anziano maestro Panshan Baoji, che al momento in cui seppe che la morte stava per sopraggiungere, chiamò gli studenti affinché qualcuno potesse dipingere un suo ritratto per la posterità. E quando nessuno di loro ebbe il coraggio di dichiararsi all’altezza, Puhua accettò immediatamente, prima di fare una capriola e scappare via. Oppure quella del pranzo formale durante cui Yixuan gli disse “Un capello inghiotte il vasto oceano, un seme può contenere il monte Sumeru” al che l’allievo diede un calcio al tavolo, rovesciandolo. E quando il giorno dopo l’insegnante lo chiamò “rozzo individuo” rispose affermando: “Cieco signore, dove è possibile predicare la raffinatezza nel Dharma (insegnamento) del Buddha?”

Ghiaccioli giganti contro il problema del riscaldamento globale

Avete mai sentito parlare del Ladakh? Un paese di passaggio, sito al confine tra India e Tibet, chiuso tra le imponenti catene montuose dell’Himalaya e del Kunlun. Chiamato un tempo “la terra dei passi montuosi” per l’alta quota a cui si trovano le sue arterie di collegamento più importanti, e pressoché priva di precipitazioni, perché semplicemente una volta raggiunte le massicce barriere del paesaggio, le nubi non potevano far altro che fermarsi. E portare la loro acqua altrove. Il che, in un luogo dall’industria agricola rilevante (estremamente rinomate le albicocche locali) ha portato all’instaurarsi di un equilibrio, tra l’uomo e il sistema della natura, per cui ogni anno, tra aprile e maggio, all’inizio dello sciogliersi dei ghiacciai soprastanti, una parte dell’acqua discende fino alla quota di 4/5.000 metri, a cui si trovano disseminate la maggior parte delle comunità locali. Mentre per il resto dell’anno lo spazio tra questi confini viene definito, con mera ed oggettiva osservazione della realtà, con il termine di deserto. Ma un deserto diverso da ogni altro, dove la temperatura diurna media può anche aggirarsi, in determinati periodi dell’anno, sui -20 Celsius. A tal proposito il Ladakh è stato definito come “L’unico luogo al mondo in cui è possibile subire un’insolazione e un congelamento allo stesso tempo.” Eppure, nonostante questo, una popolazione di circa 230.000 abitanti è riuscito a farne la sua casa, interpretando da tempo immemore i ritmi ed il funzionamento del clima locale. Finché ad un certo punto (scommetto che ve lo aspettavate) l’idillio si è incrinato. Lo sapete perché: i gas inquinanti, il buco dell’ozono, l’aumento della temperatura globale, hanno portato i loro effetti fino alle più remote riserve di ghiaccio del tetto del mondo, iniziando ad alternarne i tempi ed il fato. Così dal tempo approssimativo di una generazione, tra un anno all’altro, tali entità hanno preso a squagliarsi non più con pacifica regolarità, ma all’improvviso e tutto assieme, causando inondazioni lampo in grado di devastare letteralmente una fattoria. Ma quel che è peggio, consumando tutta l’acqua annuale che doveva servire per l’agricoltura nel giro di pochi, drammatici giorni. Che cosa fare, a quel punto?

L’India è un subcontinente famoso soprattutto per il suo sincretismo di religioni e culture, la storia millenaria, l’arte e l’antica filosofia. Ma esso possiede anche un’altra qualità tipica del mondo moderno, che non troppo spesso viene considerata da chi vive lontano: la straordinaria inventiva dei suoi numerosi abitanti. Con un numero di inventori pro-capite tra i maggiori al mondo, spesso autodidatti o istruiti dagli alterni sentieri della vita, e un’attenzione innata per i problemi dell’uomo e della donna comuni, piuttosto che quelli delle spropositate ed anonime multinazionali. Persone come Sonam Wangchuk, il creatore, tra le altre cose, del primo ed unico stupa di ghiaccio. È un’idea fondata sull’estrema semplicità funzionale che spesso costituisce un chiaro segno del puro genio: un tubo, sepolto accuratamente, che parte dalla sommità di una montagna antistante il villaggio per raccogliere ogni singola goccia di ghiaccio squagliato. E che discende, con un gradiente importante, fino all’altezza dei campi coltivati. Quindi, ed è questo forse l’aspetto più bello, compie una rapida salita nel suo punto finale, come la canna di una fontana: non c’è pompa, non c’è motore, non c’è trucco né inganno. Eppure l’acqua giunta fin lì, tranquillamente risale, per l’effetto della pressione cumulativa di tutta la massa contenuta nel lungo tubo. E zampillando, ricade giù. Pura idraulica, signori miei! Ora, se ci trovassimo in qualsiasi altro luogo del mondo, tale apparato non sarebbe altro che una bizzarra, e stranamente costosa decorazione. Ma poiché in Ladakh, come dicevamo, la temperatura media dell’aria scende molto al di sotto dello zero, sopratutto in inverno, ciò che si ottiene da un simile processo è il progressivo formarsi di un cono verticale, simile a una stalagmite di ghiaccio formazione. Mano a mano, l’acqua forma i numerosi piccoli ammassi di candida materia cristallina. La quale naturalmente, rotola fino a terra allargando la base. Fino al punto in cui, raggiunta una stabilità sufficiente, la struttura inizia a crescere in altezza. Nelle prove fatte fin’ora, si sono raggiunti i 20 metri, stabilendo il nuovo record per la più alta struttura di ghiaccio mai costruita dall’uomo.