Educativo può essere osservare, da un’angolazione frutto di pensiero filosofico ed illuminato, la costante progressione rotativa di un orologio. Poiché la prima tra le macchine, intesa come produttrice del suo stesso movimento al costo di ripetere i suoi stessi presupposti, è la perfetta concretizzazione di un effetto manifesto, singolo principio antropogenico della percezione ed assunzione intellettiva dei minuti. Tutto cambia, di suo conto, quando il meccanismo opera un effetto alla ricerca presuntiva di un sistema di presupposti. Ovvero la costellazione di pignoni dentellati, molle, calibri e così via a seguire osservino una logica del tutto arbitraria. Figlia inusitata del proprio singolo ed irrepetibile demiurgo generativo. Poiché nessun uomo è un’isola… Salvo eccezioni. E la barriera che si pone tra i diversi spazi del ragionamento può essere all’origine di multipli sentieri per raggiungere l’implicito obiettivo di partenza: dare un senso comprensibile a ciò che normalmente non lo è. Chiamare con un nome l’effettivo spazio dell’imponderabile, come convergenza di segmenti multipli e concatenati tra loro. Pezzi come quelli che compongono la “Piccola Sedia di Cory” esposta presso il museo tecnologico del MIT di Cambridge, Massachusetts, implemento giallo non esattamente adatto a riposare le sfiancate membra; giacché incapsulato, come il nucleo di una macchina pensante, all’interno di un sistema di asticelle semoventi, reciprocamente interconnesse al fine di animarsi come fossero lancette. Ma dotate di uno scopo differente: separare zampe, seduta e spalliera in sei diverse direzioni. Per poi ricomporle al centro, puntualmente, al termine di ciascun ciclo in grado di durare esattamente una decina di secondi. La realizzazione pratica di quello che potremmo definire il tipico pensiero intrusivo, emerso nel bel mezzo di una semplice giornata di Arthur Ganson, scultore cinetico, o inventore meccanico creativo che dir si voglia, originario di Hartford nel Connecticut, Stati Uniti. Egualmente responsabile del variegato e multiforme catalogo di opere parte dell’esposizione permanente di quel singolare spazio. Tra cui la “Macchina con 11 pezzi di carta” costituita dall’eponima costellazione di ritagli, ciascuno posto in cima a un’asta verticale, e indotto a muoversi imitando il battito di un paio d’ali di gabbiano. O la “M. con catena a rulli” consistente in un sostegno a forma di calice o clessidra, entro cui risulta incorporato e fatto transitare in modo caotico il titolare componente per la trasmissione di una bicicletta. Dimostrando in questo modo la notevole complessità di forme raggiungibile da quel familiare implemento. Oggetti semplici e facenti parte della vita di ogni giorno, dunque, così come nella prototipica corrente duchampiana del ready-made, sebbene trasferiti in un contesto eclettico ed al tempo stesso molto personale. In cui l’ingegno operativo è parte stessa del messaggio implicito e sovrano. Liberamente affidato, come da ben collaudata prospettiva del post-moderno, all’imprevedibile spirito d’osservazione del fruitore di turno…

ingegno

L’illimitato potenziale artistico del frassino nell’arte intrecciata dei Wabanaki

Un’arte nobile può accedere ai confini della coscienza collettiva per una serie di ragioni qualche volta distinte: l’idea che tutto nasca da una serie di appropriate circostanze, essendo lo specifico prodotto di un momento storico, una fase culturale, un’incontro di popoli ed usanze distinte. Oppure la sua intrinseca effettiva qualità direttamente percepita, sulla base del valore estetico dovuto alla perizia che contraddistingue i suoi creatori. Fattori che convergono, in maniera rara ed altrettanto affascinante, nell’opera ormai celebre di Jeremy Frey, depositario alla settima generazione di un’antica metodologia profondamente caratterizzante, impiegata già dai suoi antenati per contenere e valorizzare gli oggetti d’uso comune. Una prassi tipicamente diffusa nell’intera nazione dei Wabanaki, confederazione di tribù fondata nell’odierno Maine statunitense a partire dal XVII secolo, ma preziosa in modo particolare per la sua famiglia a Passamaquoddy, che ne aveva fatto in passato un importante mezzo di sostentamento riuscendo nel contempo a trasportarla verso vette precedentemente inesplorate. Mentre con il progredire della modernità, le correnti artistiche locali vedevano l’introduzione dei cosiddetti fancy baskets, cesti (o altri contenitori) realizzati non più col mero intento utilitaristico, bensì creati per stupire, affascinare, coinvolgere lo spettatore. Essendo caratterizzati dalle immagini, essenzialmente “ricamate” di animali o paesaggi, oppure caratterizzati da forme riconoscibili di frutta o altri tipici oggetti della foresta. Quello stesso luogo, ragionevolmente incontaminato, dove oggi l’artista si reca in spedizione più volte l’anno, alla ricerca dei migliori tronchi da abbattere e tagliare trasversalmente, della pianta Fraxinus nigra (let. frassino nero) nota per le sue fibre resistenti e flessibili, fondamentali per la pratica di questa singolare branca della creatività umana. Episodi cui fa seguito l’allestimento in laboratorio di una strategia allo stesso tempo logica e ben collaudata, consistente nell’ulteriore affettatura dei listelli, fino all’ottenimento di piccole fettucce lignee da inserire nella trama nell’ordito dell’odierna idea. Ed è a fronte di tale preparazione ed attimo meditativo di partenza, che inizia puntualmente a materializzarsi il puro oggetto della sua fantasia…

Fahrmaschine, lo scarabeo anteguerra creato per colmare la distanza tra motocicletta e automezzo

Il marchio di fabbrica di un vero artista non è mai soltanto il tratto del suo pennello, il colpo del bulino, il timbro della voce o un particolare passo di danza. Bensì il flusso dei pensieri che tradotto in gesti, riesce a palesarsi come manifestazione della Creatività stessa. Altrimenti perché mai, cambiando campo d’interessi, la personalità di simili virtuosi riesce sempre a trasparire, tramite fattori frutto dell’intento piuttosto che del mero contesto? Perciò sarebbe stato a partire dal decennio del 1930, nel suo stabilimento aziendale ad Euskirchen, che il pittore e grafico pubblicitario Ernst Neumann-Neander nonché progettista di motociclette affermato avrebbe deciso di approcciarsi al mondo parallelo delle (tre o) quattro ruote. Non a partire dal concetto di mera automobile, bensì un sistema di spostamento ibrido e dinamico che gli stesso avrebbe definito nelle proprie comunicazioni aziendali con il termine innovativo di Fahrmaschinen, ovvero “macchine per la guida”. Vetture realizzate in quantità limitata, causa problemi inaspettati per il costo notevole dei loro componenti, che oggi ci colpiscono grazie all’aspetto anomalo ed alcuni accorgimenti tecnici in anticipo sul senso comune di quei tempi. Con carrozzerie in legno di qualità aeronautica, lega di duralluminio ed un rapporto di peso-potenza sorprendentemente vantaggioso, tanto da essere impiegate con successo in diverse tipologie di gare. Conformi, per certi versi, al concetto odierno di roadster ma anche una sorta di stravagante city car, così da conformarsi in linea di principio al concetto inseguito all’epoca di un’automobile “del popolo” che chiunque avrebbe potuto permettersi, così da trasformare il funzionamento della vita stessa fuori e dentro il centro delle città. Un obiettivo destinato, come già dato ad intendere, con difficoltà logistiche latenti benché destinato a concretizzarsi, quanto meno, sull’ali ed elitre di una creatura tecnologica del tutto priva di anticipazioni nel dipanarsi del frenetico Novecento.

Ecco, dunque, quella che potrebbe essere la più famosa ed avanzata delle due dozzine di veicoli, definita molto semplicemente Fahrmaschine 1939 e presentata al pubblico poco prima che il secondo conflitto mondiale raggiungesse il punto d’ebollizione entro ed oltre i confini della Germania. Oggi custodita presso il museo PROTOTYP di Amburgo, con il suo motore JAP dal 1.000 e 55 cavalli, posto lontano in avanti all’interno di una carrozzeria a forma di sigaro che ricorda vagamente un UFO, o il casco di Darth Vader in Guerre Stellari…

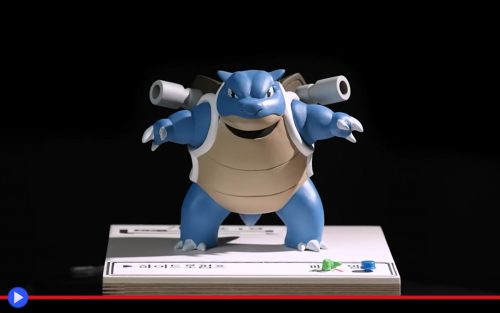

Ore coreane spese costruendo tartarughe cannoniere per climatizzare l’appartamento

È un concetto istintivamente chiaro per il fabbricante di elettrodomestici che l’uomo moderno abbia molto da imparare osservando i metodi dei Flintstones, generalmente noti come il cartoon televisivo degli Antenati. Per la facilità con cui, in tempi di approvvigionamento energetico limitato, questa rappresentazione iconica dell’ideale famiglia statunitense riusciva ad emulare lo stile di vita delle dorate decadi del Boom, traendo il massimo piacere dall’automatizzazione dei propri servizi domestici a discapito delle limitazioni tecnologiche di quei giorni. Così lampade, tritarifiuti, lavatrici. E frullatori-pterodattilo, asciugatrici-potami, zannuti estrattori di succo alimentati dal succo stesso. Parrebbe tuttavia a coloro che conoscono le limitazioni dei teropodi e saurischi, sauromorfi argentini, megalosauri ed ornitischi, che il livello di praticità raggiungibili da creature fondamentalmente non così diverse dagli odierni membri di una fattoria, fatta eccezione per la forma e dimensioni, sia per forza di cose limitato dalle circostanze. Laddove l’implementazione del possibilismo speculativo derivante dalla varietà di possibili universi quantistici, offre di suo conto numerose soluzioni molto più omnicomprensive e del tutto autosufficienti: vedi il caso del mondo dei Pokémon, creato dalla fervida immaginazione del game designer Satoshi Tajiri, come ideale rappresentazione di una perfetta convivenza tra uomini e animali. Animali che possono distruggere montagne con la forza inusitata dei propri cannoni. Avete capito di chi sto parlando? Ovviamente, si tratta di MegaBlastoise, la versione ulteriormente potenziata del già triplice campione delle tartarughine da acquario, il grazioso “cucciolo” blu cobalto che costituiva una delle scelte possibili all’introduzione straordinariamente popolare del suo franchise. Rigorosamente accompagnato da una ricca selezione di materiali, marketing e guide illustrate, viste le inerenti limitazioni cromatiche della console per la prima console di videogiochi portatile realmente di successo, il GameBoy.

Cambiano i tempi, dunque, mentre cambiano le forme di divertimento dedicate ai cosiddetti boys (i “ragazzi dagli 11 ai 99 anni”). E chiunque avesse l’innata inclinazione a deprecare ipotizzate decadenze della creatività causate da Internet e i tempi attuali, non dovrebbe far altro che prendere atto del successo spropositato e straordinariamente rapido della raccolta fondi nel 2013 per il prodotto noto come 3Doodler, iniziatore del concetto oggi ben noto di 3D Pen. Due milioni di dollari racimolati nel giro di una manciata di settimane, abbastanza da dare inizio a una nuova classe di approcci tecnologici al disegno, capaci di riscaldare un filamento di plastica fino al punto di renderlo malleabile, permettendo a chi ne ha donde di dar forma tangibile e scheletrizzata alla fondamentale essenza delle proprie idee. Eppure così come i primitivi non avevano utilizzi per le pietre carbonifere capaci di tracciare immagini sulle pareti delle lor dimore, finché un Leonardo o Raffaello di quell’epoca non mise piede nelle grotte di Lascaux, è possibile affermare che il successo duraturo delle penne tridimensionali non avrebbe avuto modo di concretizzarsi, senza l’opera spettacolarmente continuativa nel tempo di figure come l’artista coreano Sanago. Oggi alle prese con l’approccio alternativo a chi ha problemi di acqua che si forma e cola lungo i vetri dell’appartamento. La bizzarra unione di creature leggendarie, meccanismi e l’induzione artificiale dell’umidità…