Quanto può essere importante, davvero, una singola mattonella? Quali misteri possono nascondersi sotto un elemento geometrico misurante appena 30 centimetri di lato? La risposta è come sempre che dipende da quello che c’è sotto. E quanto sia profonda, in senso pratico, la contorta tana del metaforico bianconiglio. Che sapeva anche notare, per sua fortuna: poiché non è raro sotto il suolo, in una miriade di possibili località alternative, che sussista uno strato latente d’acqua pre-esistente. La cosiddetta falda acquifera, che può essere un pericolo o una risorsa. Soprattutto il primo caso, per coloro che pretendono di costruirvi sopra una qualche cosa che sia destinato ad attraversare intonso le generazioni a venire. Soprattutto quando la struttura in questione pesa, approssimativamente, attorno alle 73.000 tonnellate di legno e pietra. Abbastanza, nella maggior parte delle circostanze possibili, da essere propensa a sprofondare. Miracolo divino, dunque, o prodezza dell’ingegneria medievale? La cattedrale della “nuova” Salisbury, così chiamata per distinguerla dal sito del vecchio insediamento romano, in seguito abitato dai normanni dopo la venuta di Guglielmo il Conquistatore nell’XI secolo, il cui figlio e successore diede infine l’ordine, nel 1092, che venisse costruita un’imponente chiesa ove condurre riti in base a linee guida non del tutto riconducibili a quelle della distante Roma. Edificio destinato a restare un unicum per appena due secoli, finche il vescovo Herbert Poore, possibilmente a causa delle sue difficoltose relazioni con i militari della vicina fortezza, non chiese il permesso di spostare il principale edificio di culto cittadino. Ipotesi dapprima accettata dal sovrano, quindi rimandata fino al subentro del nuovo ecclesiastico e fratello Richard Poore, di cui si narra che lanciando una freccia in modo casuale verso i pascoli antistanti il centro cittadino, colpì esattamente un cervo di passaggio. E proprio in quel punto, come si trattasse di un prodigio, venne deciso di posizionare la prima pietra. Era il 28 aprile del 1220 e non ci sarebbe voluto molto per rendersi conto di aver commesso un fondamentale errore. Poiché la brava gente di Sarum, nei primi anni dell’insediamento, aveva scelto per ragioni agricole di procedere al drenaggio di un’intera palude. Le cui acque ormai sepolte in invisibili profondità, avevano al momento cominciato a riemergere come diretta conseguenza dello scavo per le fondamenta necessarie. L’imponente nuova cattedrale di Sarum dunque, come la gente aveva cominciato a chiamarla, rischiava d’inabissarsi ancor prima che le sue mura cominciassero ad alzarsi in modo significativo verso il cielo. Se non che gli sconosciuti progettisti, lungi dal perdersi d’animo, deciso piuttosto d’impiegare una soluzione alquanto avveniristica, persino col senno di poi: la deposizione d’ingenti quantità di ghiaia, prima di procedere nell’espletamento delle proprie ambizioni architettoniche. Così che l’intero edificio, mano a mano che il progetto procedeva innanzi, si trovasse da ogni punto di vista pratico a “galleggiare” sopra tale zattera frammentata ed incomprimibile, resa stabile dal proprio peso inusitato. Giacché questo fu probabilmente il primo caso pratico in cui venne scoperto in che misura, realmente, l’acqua stessa potesse contribuire alla stabilità strutturale di un agglomerato di materiali edilizi. A patto, s’intende, che le quantità in gioco fossero costanti nel tempo, ovvero che in funzione dell’aumento o diminuzione dell’umidità rilevante, qualcuno potesse intervenire al fine di mantenere dei valori costanti. Un proposito di per se impraticabile, prima di aver preso le opportune precauzioni procedurali…

cattedrali

Quando il picchio è una farfalla che percorre le pareti della cattedrale

Occorre uno sguardo attento e dedizione per un tempo sufficientemente lungo, al fine di riuscire ad avvistare la presenza sopra un muro dell’uccello passeriforme scientificamente noto come Tichodroma muraria. Non più lungo di 17 centimetri, monotipico nel genere e nella famiglia, caratterizzato da un piumaggio valido a mimetizzarsi contro i materiali che costituiscono il suo ambiente di foraggiamento elettivo: muraglie di pietra calcarea, gneiss, l’ardesia cristallina. Ma anche, soprattutto in estate e nelle regioni dal clima meno rigido, strutture create dall’uomo al di sotto dei 3.500-5.000 metri dov’erano soliti nidificare, individuando nelle superfici di mattoni o cemento un solido sentiero per la sussistente verticale deambulazione. Già perché a seguirne i movimenti, il più comunemente detto wallcreeper o picchio muraiolo, tutto tende a richiamare tranne la comune traiettoria di un pennuto, mentre sobbalzando sembra camminare come fosse un geco, aggirandosi velocemente dove appigli non parrebbero effettivamente esistere, le corte zampe ed i piedi dai lunghi artigli prensili impiegati per individuare il benché minimo appoggio a disposizione. Inclusi quelli offerti da palazzi, castelli, chiese o vecchi ponti di pietra. E le ali semi-aperte, qualche volta più, altre meno, per mostrare l’unico perfetto emblema utile ad esprimere la propria vera identità: le piume remiganti delle ali di colore nero e un rosso intenso, vagamente riconducibile a quello di svariati lepidotteri o la mosca lanterna puntinata (L. delicatula) il temuto insetto invasivo delle colture ed alberi statunitensi. Mentre se soltanto un simile efficiente predatore condividesse almeno in parte il proprio areale col suddetto rincote succhiatore, difficilmente la sua odiata stirpe riuscirebbe a sfuggire alla presa di quel becco appuntito e lievemente ricurvo. Rapidamente utilizzato, mentre l’uccello cerca e anticipa le posizioni più probabili delle sue prede artropodi, per infilzarle e schiacciarle, sollevarle, trangugiarle in un sol boccone. Preferendo a tal fine ragni, opilionidi e l’occasionale formica, benché non disdegni in alcun caso gli insetti volanti, colpiti in genere con un fulmineo agguato subito seguìto, quando necessario, da una rapida picchiata per catturarli a mezz’aria. Tutte scene avidamente ricercate da qualsiasi osservatore ornitologico che si rispetti, proprio per la difficoltà di catturare su pellicola questa operosa e sobbalzante creatura. Il che sembrerebbe aver motivato, se non altro, il caricamento di una grande quantità di video su YouTube e le altre sedi documentaristiche online…

La strana storia delle api ritrovate dentro i capitelli della cattedrale del Canale

“Quello che a Roma non fecero i barbari, lo fecero i Barberini” non è un semplice modo di dire affisso sulla statua “parlante” di Pasquino, bensì l’osservazione per lo più oggettiva che riflette l’operato di quei nobili venuti da Firenze, per fare fortuna e infine trovare il proprio spazio nel fondamento stesso dell’istituzione papale. Un trono ingioiellato che nell’epoca Barocca era sinonimo di quasi onnipotenza, nella redistribuzione dei materiali e le risorse cittadine. Cose come i marmi dell’anfiteatro Flavio, più comunemente noto con il nome di Colosseo, che notoriamente venne utilizzato da Urbano VIII come cava per dar luce all’infinita gloria di quel cognome. Scelto ad arte, perché nessuno avrebbe mai voluto che i parenti del 235° Vicario di Cristo continuassero a farsi chiamare Tafani. E fu quella l’origine del problema: poiché centinaia, se non migliaia di stemmi dovettero essere revisionati, per mostrare un trio di nobili api al posto della mosca cavallina. A meglio simboleggiare un “encomiabile” intento d’unione tra la chiesa e l’operosità della natura.

Circa quattro secoli dopo il 266° portatore di quel particolare cappello, l’attuale Jorge M. Bergoglio /alias Franciscus I, si sarebbe ritrovato a sua totale insaputa un giorno a dire messa nello stesso continente che gli aveva dato i natali. Sotto i segni residui di una versione alternativa, eppure stranamente congeniale, dell’antico emblema. Inizia dunque la vicenda relativa alla sua visita del 2018 alla città di Panama ed all’imponente edificio al centro del suo culto, lungamente abbandonato fino al tempo della sua venuta a discapito del nome altisonante di Catedral Basílica Santa María la Antigua de Panamá… Fatta eccezione per il popolo di una nutrita pletora di piccole, ronzanti creature. “Scoperte come queste, non ce ne sono state molte nel corso della storia della Cristianità. In effetti, forse, nessuna!” Qualcosa di simile deve aver pensato la museologa Wendy Tribaldos, impegnata all’epoca con la Dalmática Conservaçao e Restauro, alla progressiva presa di coscienza di quanto i suoi stessi occhi stavano vedendo tra i fregi ornamentali del reredos, la pala d’altare monumentale dell’edificio. Dove tra i fini capitelli ricoperti di foglia d’oro, strane forme convesse di un’indisputabile complessità inerente sembravano essere state incluse alquanto intenzionalmente nella struttura di base. Finché non fu evidente, ad uno sguardo approfondito, che dovesse trattarsi dell’opera di un qualche tipo d’insetto… Tra i presenti, quasi subito, venne suggerita l’ipotesi falena. Quindi che potessero essere dei nidi di calabroni. Finché alla stessa Tribaldos non venne in mente, per sua e nostra fortuna, di portare le silenti vestigia presso un centro di ricerca della celebre istituzione museale statunitense, lo Smithsonian…

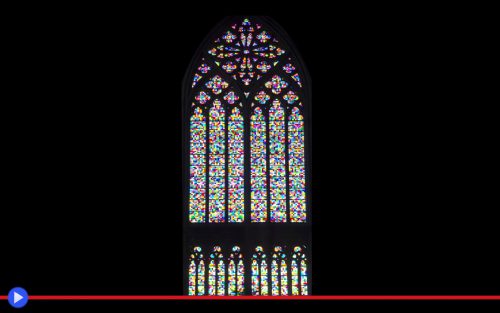

L’incredibile finestra postmoderna fuori dal contesto della cattedrale di Colonia

Voltando l’angolo che porta dall’ingresso della chiesa alla vasta e incommensurabile scenografia della sua navata, il visitatore potrà scorgere qualcosa d’inaspettato. Tra gli altri pilastri sormontati da archi a sesto acuto, in corrispondenza dei fregi ornati di pareti che si perdono nella penombra dei recessi più svettanti, come un milione di farfalle colorate, che paiono risplendere alimentate dal sacro fuoco di un’imperturbabile rivelazione. Soltanto voltandosi, mentre tenta di dare un senso a tale straordinaria visione, egli potrà scorgerne l’origine: la forma immediatamente riconoscibile del tipico finestrone gotico, “riempito” da qualcosa che può essere soltanto descritto come l’immagine di una schermata informatica successivamente a un blocco del tuo PC. Una cascata di pixel variopinti, resi limpidi e splendenti dall’astro diurno che si staglia dietro di loro, almeno in apparenza totalmente privi di alcun tipo di significato. L’opera di un grande artista, forse il maggior pittore vivente, la cui esperienza di vita non potrà più ripetersi, ma anche una particolare situazione di contesto, che per quanto ci è dato auspicare, non DOVRÀ più avere luogo a verificarsi. Semplicemente perché scaturisce dagli abissi più profondi e imperscrutabili della disperazione, pur avendo portato ad alcuni, inaspettati e singolari risvolti positivi.

Tra tutti e tutte coloro che, per fondamentale beneficio dell’umanità, si sforzarono di dare un contributo positivo a quel disastro senza precedenti che fu la seconda guerra mondiale, sussiste una particolare categoria che non viene spesso menzionata nei libri di storia. Sto parlando dei bauhütte o “muratori” secondo l’antica tradizione mitteleuropea, coloro che vivendo all’interno di anguste e instabili capanne sopra il tetto delle cattedrali tedesche, sfidarono con cadenza quasi quotidiana la caduta delle bombe alleate. Nel disperato, ma riuscito tentativo di mantenere intatte alcune delle opere d’arte tangibili più importanti mai lasciate alla posterità indivisa. Vedi un edificio come l’impressionante Kölner Dom (Duomo di Colonia) o ufficialmente Hohe Domkirche Sankt Petrus (La Chiesa Cattedrale di San Pietro) ovverosia semplicemente la chiesa gotica più imponente d’Europa e del mondo. Particolarmente celebre, in taluni circoli, per quella foto del 1944 in cui si erge maestosa ed indefessa in mezzo alle macerie di un’intera città di 700.000 persone, di cui ne restavano a quel punto, secondo le stime più ottimistiche, non più di 50.000. Ivi inclusi i suddetti scalpellini, che persino mentre risuonavano le sirene di allarme per i raid aerei restarono ai loro “posti di combattimento”, estinguendo le fiamme sul nascere e mantenendo l’antico tetto sgombro dai detriti che rischiavano di appesantirlo. Giungendo addirittura, in almeno un caso, a rinforzare un pilastro che era stato danneggiato, grazie all’aiuto di una parte della brava gente di Köln. Quando tuttavia il cappellano cattolico Philip Hannan, giungendo presso la città assieme al resto dell’82° Divisione Aviotrasportata, riuscì a rintracciare l’arcivescovo tedesco Josef Frings, per ottenere un mandato ecclesiastico a protezione e salvaguardia dell’importante edificio, esso appariva già danneggiato in molti aspetti. Il più evidente tra i quali, risultava essere la distruzione di ogni singola vetrata incorporata nelle sue alte mura. Inclusa quella forse più notevole, risalente all’era di completamento dopo circa sei secoli del maestoso progetto architettonico ed originariamente databile al 1863, che sul lato sud commemorava, con un elaborato intarsio di vetri colorati della vastità di 106 metri quadri, l’immagine e l’opera degli antichi Re cristiani dell’Era Medievale a seguire. Un vuoto che avrebbe necessitato, senz’ombra di dubbio, un’attenta pianificazione ed appropriato ripristino alle condizioni originali. Ma poiché una finestra di queste dimensioni costituisce un importante elemento strutturale, ancor prima che decorativo, non sarebbe del tutto fuori luogo affermare che fu necessario fare le cose in fretta, e sommariamente…