È sorprendente pensare come, nonostante i letterali milioni di anni prima che l’atmosfera assumesse le caratteristiche necessarie a far vaporizzare la stragrande maggioranza dei corpi estranei provenienti dal vuoto cosmico, fino al 1891 gli scienziati non fossero riusciti ad individuare un singolo impatto meteoritico pregresso sulla superficie dell’intero globo terrestre. Ed il modo in cui, affinché potessero riuscirci, sarebbero servite le circostanze pressoché perfetto di un singolo luogo d’impatto rimasto miracolosamente privo di vegetazione, processi d’erosione o precipitazioni eccessivamente intense. Laddove non sussiste alcuna possibilità, istintivamente, di fraintendere la forma e l’effettiva origine di questo buco largo 1,186 Km nel paesaggio situato ad ovest di Winslow, nel deserto settentrionale dell’Arizona. Il suo bordo preminente, che forma una barriera circolare contro il vento. La presenza di uno strato di terreno e rocce dal colore differente rispetto agli immediati dintorni. E ad un’analisi più approfondita, la sostanziale inversione dei sostrati geologici del sottosuolo, essendo stati rimescolati, per l’appunto, da un cataclisma di derivazione ragionevolmente chiara vecchio di “appena” 50.000 anni. Al punto da giustificare l’adozione del tutto informale, fin dalla sua inevitabile scoperta in era coloniale, del toponimo Meteor Crater. Eppure dopo l’originale parere positivo espresso dallo studioso di mineralogia Albert E. Foote, che aveva analizzato alcuni campioni raccolti in-situ, a novembre di quello stesso anno catartico si sarebbe palesato il contraddittorio di una figura maggiormente rinomata, quel Grove Karl Gilbert, capo del Servizio Geologico Statunitense, che concentrandosi sull’assenza di un campo magnetico dovuto alla presenza di grandi corpi metallici identificò il cratere come la risultanza di un evento vulcanico, analoghi a quelli ritenuti all’epoca come l’origine della particolare conformazione del suolo lunare (Ipotesi che paradossalmente, proprio egli stesso avrebbe in seguito smentito per quanto riguardava il nostro satellite notturno). Detto questo, come avviene in qualsiasi altro tipo di circostanza, non tutti si affrettarono a cambiare i propri preconcetti acquisiti. Uno dei quali, l’agente del Servizio Forestale Samuel Holsinger, si ritrovò a parlare casualmente nel 1903 con l’ingegnere minerario originario di Philadeplhia Daniel Moreau Barringer che aveva fatto la sua fortuna con la miniera di Pearce, nella contea di Cochise. Il quale al sentir parlare di una possibile ingente quantità di metalli utili al di sotto di un luogo isolato e privo di recinzioni pre-esistenti, approdò immediatamente sulle sponde di un’ambiziosa idea: acquisire dal governo i diritti di sfruttamento minerario dell’intera zona del Canyon Diablo incluso il cratere, cominciando a perseguire l’opportunità di riportare in superficie un tesoro. Peccato egli non potesse conoscere, come chiunque altro nella propria epoca, il tipico ed inevitabile destino di qualsiasi meteorite in grado di oltrepassare l’atmosfera terrestre…

territorio

Il delicato sistema che ritarda la catastrofica insurrezione fluviale del Mississippi

La massa critica è il punto di non ritorno di una situazione persistente, che d’un tratto può variare in una fase transitoria fino alla trasformazione rapida, esplosiva delle circostanze vigenti. Un processo applicabile ai risvolti storici, le condizioni naturali, le prospettive nella storia personale di un individuo. È comunque difficile a tal proposito immaginare un esempio migliore, di quello di coloro che pretendono di controllare ed influenzare il corso di un fiume. Soprattutto quando si tratta del più ampio e possente fiume degli Stati Uniti, superato in lunghezza soltanto da quello da il nome allo stato del Missouri. Responsabile, assieme al suo fratello Mississippi, di una parte significativa dello storico dominio commerciale degli Stati Uniti, il grande paese non soltanto ricco d’importanti risorse naturali ed agricole, ma fornito già dotato, all’epoca dell’arrivo degli Europei, di una funzionale rete di collegamento idrica. Attorno alla quale, col trascorrere dei secoli, sarebbero cresciute significative infrastrutture ed intere grandi città, con un particolare occhio di riguardo per New Orleans e Baton Rouge, responsabili coi loro quattro grandi porti di oltre 67 miliardi d’introiti annuali facenti parte del prodotto interno lordo della nazione. E tutto ciò principalmente grazie all’implementazione di una singolare soluzione pratica, anello debole di una catena che minaccia in ogni attimo di essere spezzata dall’inesorabile peggioramento delle prospettive vigenti. Avete mai sentito parlare, a tal proposito, della Struttura di Controllo del Vecchio Fiume? Nome altisonante forse, ma riferito a uno specifico complesso d’installazioni e strutture, collocato nel mezzo dello stato della Louisiana in quello che potremmo definire un punto nevralgico per l’intero funzionamento logistico nordamericano. Costantemente pronto a trasformarsi, ormai da quasi due secoli, all’inizio della sua fine.

Potrebbe sembrare scontato a questo punto menzionare la tipica parabola dell’arroganza della civiltà moderna e la caduta di chi si arrogava la capacità d’influenzare il fato stesso del territorio. Benché il risvolto maggiormente peggiorativo in materia degli ultimi 1.000 anni, innegabilmente, sia stata l’effettiva conseguenza della volontà di far profitto di un singolo individuo. Henry Miller Shreve (1785-1851) il suo nome, da cui quello di Shreveport, la cittadina nei dintorni che ebbe l’occasione di osannarlo come salvatore all’apice della sua carriera d’imprenditore. Lui, proprietario di una linea delle classiche navi a vapore da trasporto passeggeri e merci lungo il corso del gigante, che nel 1831 asseverò un significativo margine di miglioramento. Là dove il Mississippi un tempo parallelo al Red River, dall’inizio del XV secolo aveva formato una gobba serpentina che fluiva in esso per tornare indietro, ritardando di diverse ore il tragitto delle sue navi. Da qui l’idea di costruire un pratico canale, in grado di ripristinare il “giusto” corso del fiume, cancellando il percorso ideale scelto dalla natura. Ma le conseguenze delle proprie azioni, si sa, non sono sempre facili da prevedere in anticipo…

Gli aculei dell’asparago gigante che interrompe l’orizzonte della Namibia

L’albero del giorno è la vegetazione che sussiste, l’aspetto interpretabile che può riuscire a caratterizzare, declinare ed alterare il fondamentale aspetto di un luogo. Vi è forse qualcosa di simile, in altri luoghi del catalogo delle nazioni? Per certi versi è possibile individuare tratti simili nella dracena del drago, l’arbusto distintivo dalle plurime diramazioni dell’isola di Socotra. E nell’aloe arbustiva del Mozambico e della Namibia: anche l’albero della faretra, dopo tutto, è una forma particolarmente imponente della pianta che ben conosciamo, come l’ingrediente attivo d’innumerevoli cosmetici, prodotti per la salute della pelle ed altri ausili al benessere della persona. Ben pochi tuttavia si sognerebbero d’istituire un’industria sistematica di raccolta e sfruttamento in questi luoghi inaccessibili, dove le temperature sono sufficientemente elevate da crepare il duro letto tra le sabbie di lateriti neri, che i geologici sono soliti indicare con il termine ysterklip. In modo tale da creare sul versante di colline simili a onde l’apertura necessaria alle radici di qualcosa, qualunque cosa, l’opportunità di suggere l’umidità del sottosuolo distante. Ed ecco, allora, il risultato. Un tronco rigido e verticale, incline a ramificazioni duplici più volte ripetute fino all’altezza di 7-8 metri. Con le propaggini apicali dove, in ciascun caso, riesce a campeggiare una magnifica rosetta di foglie appuntite. Accantonata quindi la ricorrente metafora della corona di spine, sarà possibile comprendere gradualmente le caratteristiche dell’essere che abbiamo di fronte. Un appartenente, con la maggiore probabilità, della specie relativamente diffusa dell’Aloidendron dichotomum, “soltanto” vulnerabile in base agli indici internazionali, un singolare rappresentante dell’ordine delle Asparagales, piante dai tepali sgargianti ma del tutto prive di amido nel loro endosperma. Oltre ad adattamenti altamente specifici dei rispettivi territori di appartenenza, che nel presente caso permettono alla pianta di sopravvivere, ed addirittura prosperare in una regione dove cadono mediamente 269 mm di pioggia l’anno e le temperature superano già in primavera abbondantemente i 40 gradi. Caratteristiche che in genere conducono a forme di vita vegetale dalla crescita straordinariamente lenta, così come la propagazione al trascorrere delle rilevanti stagioni. Laddove il ciclo biologico che caratterizza questo albero, e gli altri due appartenenti allo stesso genere, presenta connotazioni tali da colpire per la rilevante flessibilità ed alto grado di efficienza, al punto da averne visto l’impiego anche all’interno di giardini in luoghi ecologicamente ben diversi dal loro originario territorio d’appartenenza. In quale altra pianta, d’altra parte, è presente lo stesso catalogo di formidabili elementi fisici ed esteriori? Quante altre vantano una storia comparabilmente lunga ed articolata in merito all’importanza rivestita per un popolo incline a vivere in condizioni estreme, ed in tal modo trarre il massimo vantaggio da ogni dono che gli è stato concesso dalla natura…

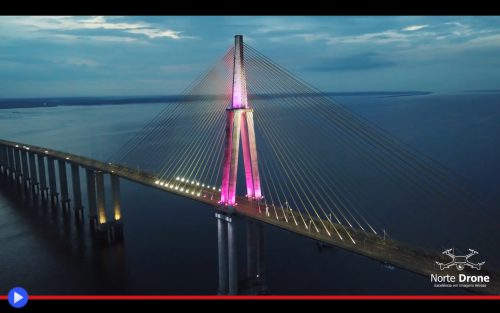

Il ponte a forma di diamante sulla confluenza dei maggiori fiumi dell’Amazzonia

Costruita con gli enormi introiti del mercato della gomma sul finire dell’Ottocento, la città brasiliana di Manaus con popolazione odierna al di sopra dei due milioni aveva sempre posseduto un carattere, ed una collocazione unici al mondo. Circondata da ogni lato dalla fitta giungla equatoriale, che i coloni portoghesi attraversarono nel diciassettesimo secolo per costruire l’importante centro strategico del forte di São José, sarebbe diventata in seguito famosa come Cidade da Barra do Rio Negro, ovvero la metropoli posizionata sul margine del principale affluente, situato nell’entroterra del paese, che nutriva ed alimentava il Rio delle Amazzoni chiamato a questa altezza fiume di Solimoe, di una lunghezza comparabile al grande Nilo del continente africano. Ma che a differenza di quest’ultimo, non viene ancora attraversato da alcuna infrastruttura umana, sebbene in questo particolare luogo riesca ad andarci piuttosto vicino. Grazie al ponte situato poco fuori dai confini cittadini, completato nel 2011 per congiungere questo importante centro amministrativo ed industriale al comune a sud di Iranduba, di “soli” 49.000 abitanti ma tra i principali produttori di frutta e verdura dello stato di Amazonas. Essenzialmente incuneato, così come in misura minore, la stessa Manaus, nel punto del paesaggio che prende il nome caratteristico di Encontro das Águas, una singolare confluenza tra i due rios che vede le acque scure dell’eponimo flusso povero di sedimenti congiungersi, senza mai del tutto mescolarsi, a quelle di tonalità marrone del più rapido e capiente corso d’acqua sudamericano. Al cospetto della grande opera che è giunta a sostituire, a partire dagli anni 2010, il vecchio simbolo cittadino del teatro dell’opera come soggetto preferito delle cartoline locali. E d’altronde chi si sarebbe mai aspettato di trovare, in un luogo tanto remoto, un ponte della lunghezza 3.595 metri, tra i maggiori di questa intera regione geografica e, guarda caso, del tutto comparabile all’altro esempio lungamente ipotizzato nello Stretto di Messina… Perché in fin dei conti, nulla meno di questo sarebbe bastato a congiungere le sponde del corso d’acqua da cui prende il nome, in maniera sufficiente fino al 2017, quando un atto del parlamento l’ha ribattezzato da Ponte Rio Negro a Jornalista Phelippe Daou, in onore dell’importante magnate delle telecomunicazioni e promotore di numerose opere utili che fu tra le altre cose il fondatore di Rede Amazônica. Un indubbio ed importante merito, per la struttura che sarebbe costata, al giorno del suo completamento, un miliardo di reais brasiliani, pari a 182 milioni di euro. Cifra in effetti non sproporzionata alla portata, e potenziale utilità dell’opera per la popolazione locale…