“Altissimo Sovrano, Shah di tutto l’Iran, guardiano della Fede, Punitore degli Infedeli, Servitore di Tahmasp, supremo Qurchi-bashi dell’invincibile armata di Persia, ascoltate la mia petizione. Il vostro indegno capo dell’artiglieria che avete onorevolmente incaricato di distruggere il pilastro sacrilego nella moschea di Allah non intendeva offendere la tua magnificenza. Ed ogni danno accidentale riportato al lato prospicente della Quwwat-ul-Islam nella Qutb, invero, è il risultato di un drammatico incidente. Come potevamo sapere, Luce dei miei occhi, che puntando la bocca del nostro cannone all’indirizzo dell’alto pilastro stavamo commettendo un grave errore? Giacché nel corso della vittoriosa campagna contro le diaboliche forze dei Mughal, molte colonne simili sono state avvistate dalle nostre truppe. Insegne appartenute un tempo, ci hanno detto, all’autorità suprema di un impero vecchio più 1.000 anni. Che l’imperatore di Maurya era simile impiegare per esporre il proprio nome e i conseguenti editti, incisi laboriosamente sulla loro superficie convessa. Ciascuna egualmente sgretolata, con la stessa rapidità ed efficienza, dalla forza inarrestabile delle nostre potenti armi. Così al Vostro glorioso ingresso nella piazza costruita dal grande taṣawwuf Muḥammad Bakhtiyār, la spada ingioiellata ancora sfoderata all’indirizzo dell’offensivo oggetto, abbiamo interpretato tale gesto come segno che fosse venuto il momento di far fuoco. Potrete dunque constatare, se vorrete ritenermi meritevole di un sopralluogo, la crepa orizzontale da noi causata a mezza altezza nel pesante orpello. Prova di una mira assolutamente perfetta, nonostante il risultante effetto sul pilastro di ferro sia risultato comparativamente trascurabile al confronto delle aspettative. Ma nessuno poteva, in tutta sincerità, immaginare che il proiettile sarebbe RIMBALZATO finendo contro il muro della moschea, causando i danni che purtroppo tutti ben conosciamo. Per questo, Supremo Signore, chiedo a voi ed ai vostri giudici clemenza. In fede, il vostro soldato e matematico Dehkordi, nell’anno della conquista (n.d.T.) 1739.”

Fortuna? Sfortuna. Prestigio? Problemi. Alterne furono le molte vicissitudini, e i trasporti pregressi, di uno degli oggetti maggiormente misteriosi dell’intera parte nord dell’India. Sotto ogni aspetto degno di essere annotato, un monumento. Ma anche un simbolo, importante e imprescindibile, di quello che un sovrano fosse in grado di commissionare la fine di rendere omaggio alla divinità che giudicava il proprio nume tutelare. Il potente, saggio e attento Vishnu, a grandi lettere indentificato, assieme al committente, sull’immancabile iscrizione principale a mezza altezza, di un qualcosa che potremmo paragonare dal punto di vista funzionale a un obelisco del Mondo Antico dell’Occidente. Firmato in modo “anonimo” da colui che stato ormai da lungo tempo identificato, grazie a ragionamenti di contesto, come Chandragupta II (r.c. 375-415) alias Vikramaditya, terzo dinasta e supremo condottiero della dinastia di Gupta, durata tra il quarto e il sesto secolo dopo Cristo. La cui stessa capitale, ancora oggi centro amministrativo dell’intero subcontinente, sarebbe stata destinata a polarizzare l’attenzione dei molti nemici e oppositori del potere centrale. Ragion per cui, probabilmente, all’epoca decise di far erigere il più grande omaggio nei confronti della fede, un pilastro commemorativo di metallo dell’altezza di 7,21 metri e un peso (stimato) di oltre 6 tonnellate, non qui ma presso il complesso di caverne di Udayagiri, sito di un monastero dedicato al supremo protettore del Dharma e del Mondo. Così come avevano già fatto i suoi insigni predecessori, benché utilizzando un modo nuovo e totalmente privo di precedenti. Come largamente spiegato dalle guide turistiche dell’attuale punto di riferimento, l’oggetto noto come pilastro di Delhi è frutto della tecnica di saldatura a fuoco di multiple fusioni di un materiale ferroso, dal contenuto carbonifero abbastanza basso da poter essere chiamato ghisa. Eppure ad oggi, dopo oltre un millennio e mezzo di esposizione agli elementi, esso appare ancora privo di ruggine e perfettamente integro nel suo complesso. La ragione, per chi ha voglia di considerarla, sfida con preponderanza l’immaginazione della gente…

sovrani

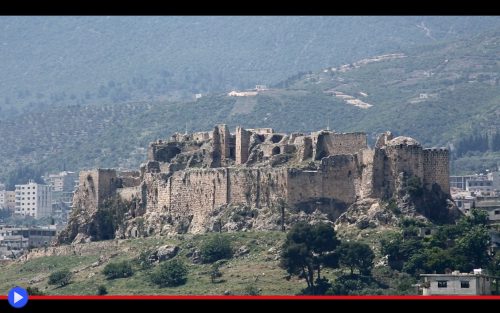

L’aspetto attuale del castello che appartenne al re assassino della montagna

È cosa nota che la realtà superi spesso la fantasia ma vi sono casi particolari in cui questi due aspetti, per quanto ci è possibile desumere, si mescolarono a tal punto da diventare indistinguibili, giungendo a generare improbabili mitologie con validi riscontri, agli occhi degli storici, nella progressione storica degli eventi. Perché ad esempio il più potente sultano e protettore della Sunna dell’XI secolo, Saladino il grande, avendo posto sotto assedio la roccaforte siriana del suo più acerrimo nemico nel 1176 di ritorno dalla campagna yemenita, scelse improvvisamente di ritirare l’esercito per sedersi quietamente sul trono egiziano? Si può affermare a tal proposito che vi siano varie possibili interpretazioni di tale scelta. Ma le narrative più frequentemente ripetute coinvolgono tutte, in un modo o nell’altro, l’intervento diretto della mano del Vecchio della Montagna. Sotto forma del suo stesso gesto d’infiltrarsi, sotto mentite spoglie, nella tenda dell’odiato condottiero. Per lasciarvi, a seconda delle versioni, un cornetto nella forma del sigillo a lui associato, oppure il corpo esanime di un fidato luogotenente. “Doni” accompagnati, ad ogni modo, da un coltello avvelenato ed un cortese invito scritto a lasciar perdere l’idea di partenza, rinfoderando la scimitarra grondante del sangue dei Nizariti. Quella stessa corrente parte dell’Islam Sciita, nata nell’attuale Iran presso la fortezza di Alamut e diventata influente circa un secolo prima, sotto l’egida del suo sovrano Hasan-i Sabbah, che anche per questo aneddoto sarebbe stata associata nelle cronache con il termine di dubbia precisione storica di Assassini. Molti dimenticano, tuttavia, come il castello di cui abbiamo fin qui parlato ed il relativo shaykh al-jabal (letteralmente “capo tribale della montagna”) menzionati anche da Marco Polo, non potessero semplicemente essere gli stessi, per una mancata corrispondenza cronologica e della collocazione geografica degli eventi. Essi potrebbero nel resto essere identificati nella figura del condottiero Rashid ad-Din Sinan e la rocca situata sopra la città di Masyaf, tra le colline da cui ha inizio la catena montuosa di Jabal Ansariyah. Un luogo molto noto ai videogiocatori o appassionati di cultura digitale contemporanea, per la sua ricostruzione fantastica all’inizio della serie interattiva Assassin’s Creed, in cui i celebri consumatori di hashish (traduzione, anch’essa, messa fortemente in dubbio dai filologi dei nostri giorni) hanno assunto le caratteristiche di antichi protettori dell’umanità dai rischi derivanti da misteriosi e potentissimi manufatti alieni. Eppure tralasciando questa parte, che potremmo eufemisticamente definire come alquanto speculativa, resta indubbia in tale opera una certa ricerca di precisione estetica nella formale rappresentazione di quei tempi e luoghi.

I molti tentativi di rimuovere la stella collocata sul sentiero strategico d’Olanda

Attorno all’inizio del XVII secolo, l’utilizzo intensivo della polvere da sparo aveva ormai trasformato profondamente la condotta delle armate sui campi di battaglia. Al punto che un conflitto non veniva quasi mai risolto dallo scontro a viso aperto tra gli schieramenti, quanto piuttosto in base all’efficienza dei loro treni di approvvigionamento, durante il lungo e inevitabile protrarsi degli assedi. L’inevitabile corsa agli armamenti, iniziata con l’introduzione in Europa dell’artiglieria portatile nelle armate d’Inghilterra e Svezia, quindi proseguita con il progressivo miglioramento delle fortificazioni a partire dal contesto ultra-conflittuale dei domìni in cui era suddivisa l’Italia, aveva dato luogo al paradosso di un organizzato manipolo di guardie, diventate capaci di arrestare l’avanzata di un’intera nazione. Fu dunque con lo sguardo rivolto a meridione, e ispirandosi agli scritti e le teorie di Machiavelli nella sua accezione di commentatore all’assalto di Carlo VIII al regno di Napoli, che lo statolder Guglielmo I d’Orange, conte di Nassau, decise di reagire al tradimento del suo pari George van Lalaing, signore feudale di Rennenberg. Il quale nel 1580 aveva deciso di schierarsi a fianco del nemico alimentando la causa del tirannico impero spagnolo, titolare di numerosi accordi economici e diritti di predominio sulla costa settentrionale del continente. Una scelta in cui purtroppo era stato seguìto dall’intera città di Groninga negli odierni Paesi Bassi, da cui osteggiava e ostacolava la giusta rivolta. Ma l’effettiva configurazione paesaggistica delle Sette Province, all’epoca, era sostanzialmente differente da quella attuale e pur potendo fare affidamento su opere di drenaggio e controllo idrico avanzate per la loro epoca, gli Olandesi dovevano fare ogni giorno i conti con un territorio di paludi, frequenti ruscelli ed ostacoli di altra natura, al punto che le strade per interconnettere i diversi centri abitati erano numericamente limitate e strategicamente fondamentali. Da qui l’idea, coinvolgendo il sindaco di Alkmaar e l’ingegnere Adriaan Anthoniszoon, di bloccare l’accesso alla nuova roccaforte iberica mediante la costruzione di una fortezza sulla strada che la collegava alle lande di Germania ad appena 40 Km dalle mura cittadine, in base ai raffinati ed efficaci crismi del cosiddetto “assedio moderno”. Un insediamento militare, in altri termini, configurato sulla pianta di un pentagono, al fine di minimizzare i punti ciechi dei suoi archi di tiro, scoraggiando e al tempo stesso rendendo particolarmente ostica l’ipotesi di assaltare le sue basse, ma solide mura. Così nacque Bourtange, il nome tratto dalla parola in lingua locale tange (banco di sabbia) e non ci volle molto perché un’armata fermamente intenzionata a cancellarne l’esistenza, proveniente dal centro urbano antistante. Ciò che seguì, fu il proverbiale scontro tra una forza inarrestabile e la comprovata volontà di una guarnigione inamovibile, destinato a costituire un nuovo esempio in base a cui sarebbero state riviste totalmente le legittime teorie d’assedio in quella che sarebbe in seguito diventata la lunga rivolta olandese, o guerra degli ottant’anni…

Lo stratificato castello che sorveglia l’accesso fluviale della Polonia

Stephen Báthory, supremo voivoda della Transilvania, mise piede in quel fatidico 1577 sull’altura di fronte alla città “libera” di Danzica, il cui popolo era stato obnubilato dalle bugie degli Asburgo. “Sia dannato Massimiliano II” pronunciò sommessamente tra se e se l’aspirante sovrano di Polonia e Lituania, mentre ripensava ai passaggi tormentati che lo avevano portato a spodestare sul campo di battaglia il suo rivale Gáspár Bekes, capace di aspirare al merito della stessa elezione. Ma il Sacro Romano Impero, come sapevano tutti nobili d’Europa, era uno stagno dove soltanto il pesce dai denti più affilati poteva sperare di prevalere, anche a costo di mandare a infrangersi l’intero grande pubblico dei suoi fedeli soldati contro alte mura o devastante fuoco di sbarramento. Quindi rivolgendosi ai suoi capitani che avevano recentemente completato il rapporto sulla situazione, diede l’ordine che bene o male tutti si erano aspettati. “Riscaldate le palle di cannone. Voglio che siano incandescenti prima di abbattersi sulle mura del nemico. Faremo vedere a quegli stolti mercenari scozzesi come combatte un vero esercito del centro d’Europa” Sette mesi. Sette mesi della sua vita gli era costata questa futile campagna, iniziata nel momento in cui la gente del più importante e prosperoso porto sulla costa del Mar Baltico si era improvvisamente ribellato, rifiutando il suo diritto di succedere al compianto Re Sigismundo II Augusto, come marito di sua sorella. Contingenza alquanto insolita per cominciare una sanguinosa serie di battaglie sul confine ed oltre i limiti della Confederazione, come sancita dal trattato di Varsavia stipulato soltanto quattro anni prima. Ma Danzica, da sempre, aveva costituito un caso da gestire separatamente. Per la sua posizione strategica alla foce del Martwa Wisła (“Vistola morta”) un fiume d’importanza fondamentale nel passaggio dei commerci verso il cuore di quei territori. E la veemenza con cui erano stati in grado di difenderlo, almeno fino a quella complicata serie di eventi. Culminanti con la battaglia di Lubiszewo, in cui i 12.000 miliziani e soldati di ventura assoldati dai ribelli erano stati sconfitti, senza eccessive difficoltà, dall’esercito di pari numero ma meglio equipaggiato al servizio del legittimo voivoda. Soltanto per ritirarsi, come era accaduto altre innumerevoli volte a partire dal XIV secolo, nella formidabile fortezza di Wisłoujście, soprannominata “la corona” per la sua forma utile a racchiudere e proteggere un’ampia area sotto il fuoco inevitabile dei suoi cannoni. E se soltanto l’ambizioso Báthory fosse giunto in questo luogo due secoli prima, quando al tempo dei cavalieri Teutonici queste mura erano state facilmente messe a ferro e fuoco da una semplice marmaglia asservita all’eresia degli Hussiti, la sua vittoria sarebbe stata senz’altro assicurata. Ma da quando all’inizio del XVI secolo Danzica si era trovata al centro del formidabile conflitto chiamato reiterkrieg o guerra dei cavalieri, tra il regno di Polonia e i discendenti di quegli stessi severi protettori della Cristianità, molti miglioramenti erano stati apportati a tale fondamentale complesso, fino ad aggiornarlo con le migliori tecnologie importate dalla Francia e l’Italia. Così che Wisłoujście era giunta a rappresentare, sotto molti punti di vista, il castello perfetto…