Credere in qualcosa d’invisibile, l’essenziale fondamento di ogni religione antica o moderna, non deve necessariamente costituire un approccio alla vita ansioso ed euforico, in cui ogni sessione di preghiera costituisce anche un profondo attimo di pentimento e riconsiderazione del proprio schema di valori eminenti. Nel corso della storia umana, sono esistiti culti fondati sul vino, il divertimento, l’estasi, il gioco d’azzardo. Nel periodo pregresso dell’Era Contemporanea, si è persino palesato un “Dio” che traeva le sue origini dal consumismo. Era l’inverno del 1908 in effetti, quando una serie di riviste statunitensi tra cui Ladies’ Home Journal ed il St. Louis Post-Dispatch inclusero tra le proprie pagine le illustrazioni pubblicitarie di un nuovo fenomeno destinato a impressionare la Nazione. L’illustratrice ed insegnante d’arte Florence Pretz di Kansas City (MO) aveva a tal proposito recentemente pubblicato, in collaborazione con l’amica poetessa canadese Sarah Hamilton Birchall, la sua particolare concezione di un personaggio fantastico accattivante per il pubblico, ispirandosi liberamente ad un lavoro letterario del poeta laureato Bliss Carman. Il cui appellativo Billiken, a lungo giudicato un mero gioco linguistico, derivava dal componimento in versi “Mr. Moon, una canzone per il piccolo popolo” facente parte della raccolta del 1894, Vagabondia. Un susseguirsi di momenti sincopati in cui creature della natura e del bosco attendevano il sorgere dell’astro notturno, rigorosamente privo di alcun tipo di descrizione al di là di quella meramente fonetica di varie tipologie di elfi e gnomi dei nostri tempi. Per dare una forma alla sua particolare idea di un personaggio memorabile, la Pretz attinse dunque al proprio repertorio fantastico, che la vedeva ormai da decadi profondamente appassionata del Giappone e l’intero Estremo Oriente. Dal che nacque il singolare personaggio bambinesco e grassoccio, gli occhi a mandorla, le orecchie a punta, calvo e con la testa appuntita, seduto come Buddha in meditazione ma con i piedoni tenuti perpendicolarmente al suolo, davanti al corpo. Le potenzialità per il merchandising erano notevoli e con l’avvicinarsi della stagione natalizia, diverse compagnie produttrici di giocattoli chiesero ed ottennero la licenza di produrne bambolotti e figurine di varie grandezze. Non è chiaro a questo punto a chi venne l’idea, se alla stessa creatrice o ad altri, di connotare il Billiken come figura portafortuna, mediante la riuscita formula “Il Dio delle cose come dovrebbero essere” in un’epoca in cui la cultura dell’armonia tra mente e corpo, assieme alla ritrovata fiducia nei confronti del futuro, aveva aperto la mente delle persone ad un rapporto armonico col mondo e l’intero Universo. Fatto sta che le plurime versioni commercializzate in parallelo del suo bambolotto ebbero un successo straordinario, costituendo una fondamentale fad per un rutilante periodo di circa sei mesi, in cui era praticamente impossibile entrare all’interno di una dimora nordamericana senza scorgere almeno un’effige rassicurante della curiosa figura dall’espressione un po’ saccente. Quindi entro pochi anni, il Billiken fece molto inaspettatamente ed in maniera potremmo dire alquanto contro-intuitiva, il proprio ingresso nel paese che in un certo senso ne aveva ispirato la creazione…

personaggi

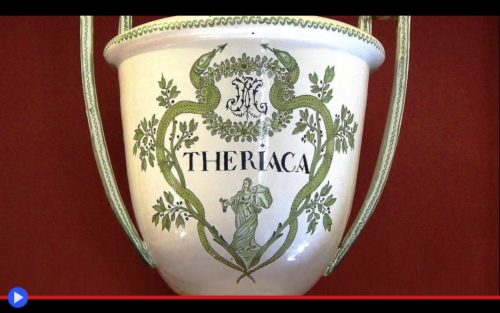

L’effetto ignoto della mistica teriaca, imperitura panacea del Mondo Antico

In un ombroso recinto sul retro del colle Palatino, affiliato alla sontuosa corte di Marco Aurelio, il medico Galenos si avvicina silenziosamente alle sue galline, per non disturbarle. La ragione per cui può farlo senza rischio, è che poco tempo prima aveva chiesto al suo schiavo maggiormente fidato di togliere la mezza dozzina di vipere velenose, raccolte pazientemente nelle foreste del Lazio superiore. Ora osserva, è conta, gli animali ancora vivi ed in salute dopo esattamente una settimana di convivenza: sono ventitré, ovvero due meno della metà del totale coinvolto nel suo esperimento. Quelli, inutile specificarlo, sottoposti ad una terapia preventiva della Medicina della Tranquillità, un complesso preparato elaborato da lui medesimo, mediante l’accurata mescolanza di ben 64 ingredienti. Non scelti meramente a caso (almeno non del tutto) ma piuttosto in base agli effetti riscontrati, in maniera che oggi chiameremmo “quasi” scientifica, nell’influenzare i quattro umori del corpo umano: flemmatico, sanguigno, collerico, malinconico. Galeno annota, con accuratezza matematica, i suoi risultati sulla fidata tavoletta di cera.

Ciò a cui stiamo assistendo con l’occhio della mente costituisce, a ben vedere: il primo trial clinico di cui la storia abbia notizia, una delle prime applicazioni di un metodo oggettivo per valutare l’efficacia di un farmaco, il primo esempio di sperimentazione animale da parte dell’uomo. E tutto al fine di perfezionare ulteriormente, per quanto possibile, un rimedio conosciuto dai Romani fin da due secoli e mezzo prima di quel momento, avendolo carpito dalla rinomata biblioteca del re del Ponto. Mitridate VI, colui che aveva trascorso la propria intera carriera di regnante con il timore inevitabile di finire avvelenato dai propri rivali familiari e politici, un destino già toccato al padre. Ed aveva, elaborato in funzione di ciò, un sistema per sfuggire agli effetti di qualsiasi sostanza nociva, consistente essenzialmente nell’assumerne piccole dosi pressoché quotidianamente. Finché dopo anni di pratica, mettendo alla prova le proprie teorie sugli ospiti involontari delle carceri della città di Sinope, aveva raggiunto la conclusione che la maggior parte dei veleni poteva essere contrastato mediante il principio del malus malorum, ovvero l’idea che ciò che proveniva da creature o piante perniciose, se adeguatamente preparato al fine di essere non più letale, poteva mantenere nonostante ciò i fondamentali effetti di preparazione elettuaria. Il che sarebbe stato alla base, nei quasi due millenni successivi, dell’idea che un farmaco realmente efficace dovesse derivare dalla convergenza di molteplici ingredienti attivi, letterali dozzine di essi, taluni facili da reperire, altri meno.

Nel V secolo d.C. con la fine dell’Impero Romano d’Occidente alla venuta dei barbari di Odoacre, i medici e i filosofi dell’Urbe, eredi professionali dello stesso Galeno, non ebbero altra scelta che fuggire verso est, in direzione di quelle stesse culture e lingue che avevano lungamente studiato come parte del proprio curriculum di stampo ellenistico. Assieme a loro venne quindi trasportata via, verso la Grecia, la Siria e da lì all’intero mondo arabo, la salvifica conoscenza del farmaco di Mitridate, diventato ormai apparentemente in grado di guarire non soltanto l’afflizione da sostanze nocive, ma anche malattie spontanee derivanti dal disequilibrio del suo capitale di sostanze, come insegnato nella tradizione della medicina antica. Ma tra i loro molti preparati e misteriose pozioni, nessuna restò celebre quanto l’eccezionale teriaca…

Galvanica è la musica dei fungo-sintetizzatori, nella sinfonia della foresta boreale nordamericana

Immobile è l’idea che manteniamo, nel diversificato repertorio delle analogie, di un luogo dove imperano le piante, stolide e imponenti e ombrose sotto l’arco della stella diurna, unica ragione che determina la loro crescita con modi vagamente dilatati nel tempo. Poiché i vegetali non hanno un cervello e da ciò deriva, in un modo che impossibile da confutare, la totale assenza di pensieri, aspirazioni o comunicazione tra individui reciprocamente antistanti… A stemperare questa presunzione giunge l’opera del musicista canadese Tarun Nayar! Che a tali esseri assieme all’infiorescenza del micelio, collega elettrodi facenti parte di un assemblaggio complesso. Da lui chiamato [l’organo] della Moderna Biologia ma che per ogni spettatore sufficientemente informato, potrà naturalmente apparire un perfetto incrocio tra un poligrafo ed un sintetizzatore. Idea tecnologica relativamente semplice e non del tutto priva di predecessori, ma che al tempo stesso qui sembra essere stata portata fino alle estreme conseguenze: perché non dare una voce a simili creature stolide, che non ne hanno mai davvero posseduta una? Finché da questo possa scaturire l’istintiva opera creativa che è una voce occulta della Terra stessa. Ovvero il canto senza inizio e senza fine della Natura.

Il termine, per dare un nome a tutto questo, è “sonificazione”. In questo campo usato al fine di riuscire a trasformare una serie di input numerici in note di un prolungato concerto, modulato ed ascoltabile a tutti gli effetti dall’orecchio dell’uomo. Processo dalle molte applicazioni pratiche, tra cui figura il contatore Geiger (il cui ticchettio può offrire approcci alla sopravvivenza in situazioni radioattive) ma che in questo campo alternativo, la botanica, ha una storia derivante da un’opera letteraria pseudo-scientifica del 1973: La vita segreta delle piante, di Peter Tompkins e Christopher Bird, i quali per primi pensarono che collegando un rilevatore di campi elettrici a qualsiasi essere vivente, inclusi per l’appunto i gambi, fusti e fiori a noi più o meno familiari, sarebbe diventato possibile estrarre una continuità eminente d’armonie sonore. Molte decadi più tardi, questo vago postulato è diventato un’arte. Di cui costui, senza nessun tipo di esitazione residua, può essere definito un maestro…

Maestro di fotografia desueta imprime il transito del sole in una mera lattina usata

Se nel corso di una passeggiata in mezzo alla natura, vi capita di scorgere incastrata tra le rocce o i rami un semplice cilindro di metallo, con il logo di una bibita frizzante, aspettate prima di raccoglierla per trasportarla fino al cassonetto più vicino. Osservate, prima, se c’è un buco. E in che direzione è rivolto quest’ultimo, poiché se innanzi c’è un paesaggio, monumento o altra meraviglia inamovibile del territorio, allora caro escursionisti, ciò che state osservando è l’arte in corso di creazione. Per il tramite di uno strumento al tempo stesso semplice, e moderno: una camera oscura portatile, del tipo normalmente usato (?) ai fini concreti della solarigrafia. Ce lo spiega tramite i suoi gesti Ian Ruhter, fotografo di South Lake Tahoe (CA) celebre per le sue molte opere premiate e le mostre di portata internazionale. Ma anche gli approcci eclettici che ama descrivere su Internet per i suoi molti seguaci, ivi incluso il furgone dell’UPS che ha acquistato e riconvertito in una fotocamera gigante con laboratorio chimico sul retro, andando in giro per tutti gli Stati Uniti per mettere in pratica l’antico metodo di sviluppo di lastre mediante l’utilizzo del collodio di nitrocellulosa. Passaggio in questo caso totalmente superfluo, viste le notevoli caratteristiche della tecnica che sta impiegando, per come è stata formalmente inventata dai polacchi Kula, Jesionek, Noniewicz e Smołenski alla fine degli anni ’90, consistente nell’impiego diretto di una carta impressionabile all’alogenuro d’argento. Di un tipo non dissimile dal tipico supporto della vecchia fotografia analogica, benché dotata di un grado d’impressionabilità decisamente inferiore alla media. Ragion per cui la lattina in questione, dopo essere stata forata, ricoperta all’interno con un foglio di quel materiale ed attentamente richiusa, è rimasta in posizione per un tempo approssimativo di una settimana. Al tempo stesso il punto debole, nonché la forza di quest’arte insolita, il cui scopo è non soltanto quello di riprodurre una figura invertita del paesaggio in negativo, mediante il sistema del riflesso stenopeico, ma anche i successivi passaggi dell’astro diurno nel cielo antistante. In una sorta di time-lapse dal basso contenuto tecnologico, cionondimeno memorabile sia nei metodi che il risultato finale una volta sottoposto a scansione digitale ed incremento del contrasto tramite l’impiego di programmi di grafica. Nient’altro che l’ennesima, ingegnosa idea, ripresa e in questo modo attualizzata da un esperto utilizzatore di strumenti risalenti agli albori dell’Era contemporanea…