A un solo centinaio di chilometri da Madrid, sorge la cittadina celebre sulla scena internazionale per due importanti meriti, sopra gli altri: aver dato i natali a Santa Teresa, Dottore della Chiesa e riformatrice dell’Ordine Carmelitano. E l’aspetto particolarmente intonso dei suoi quartieri antichi, costruiti all’apice del periodo medievale e cinti da una muraglia lunga 2 chilometri e mezzo ed alta in media 12 metri. Con 88 torri semicircolari, capaci di proteggerla dall’avanzata di qualsiasi nemico. Tranne quello che proveniva, per lo meno idealmente, dalla stessa linea di appartenenza familiare…

Le strade del conflitto sono lastricate di diplomatici propositi o nel caso della risoluzione di questioni ereditarie, fallaci tentativi d’equanimità. Così quando il Re Ferdinando I di Castiglia e León comprese che la fine era vicina nell’anno del Signore 1065, egli fece probabilmente il più grande errore che potesse capitare a un uomo nella sua posizione: spezzare il regno in cinque parti, da distribuire ai suoi tre figli e due figlie in attesa di un matrimonio. Il risultato, nella penisola Iberica ove il sincretismo con le genti dell’Emirato di Cordoba stava per sfociare nel periodo più sofferto della guerra di Reconquista, fu ulteriormente destabilizzante per i regni cristiani e le loro popolazioni, destinate ad essere coinvolte entro due soli anni nel conflitto che sarebbe passato alla storia con il nome di “guerra dei tre Sanchi”: Castiglia Vs Pamplona Vs Aragona. Le conseguenze sarebbero state problematiche, Finendo per cancellare gli anni di pacifica convivenza ed integrazione tra i popoli, benché una “terra di nessuno” esistesse ormai da generazioni tra le roccaforti cristiane ed i loro oppositori nella parte meridionale della penisola. Ovvero lo spazio, attorno alle città di Ávila, Segovia e Salamanca, che l’insigne predecessore dinastico Alfonso VI di Castiglia aveva fatto fortificare verso la fine dell’XI secolo a Ramon di Borgonya, marito di sua figlia, l’infanta Urraca. Una di queste città inviolabili, in modo particolare, sarebbe entrata nelle questioni di tale famiglia all’inizio del XII, quando nel 1109 il nuovo re d’Aragona, Alfonso I detto il Battagliero, colse l’occasione di accrescere i propri domìni sposando la stessa Urraca, diventata nel frattempo vedova nonché regina di Castiglia. La quale aveva tuttavia un figlio, che avrebbe dovuto idealmente ereditare il potere, questione ragionevolmente problematica per il nuovo consorte. Ne scaturì un ulteriore conflitto destinato a estendersi per l’intera regione, al culmine del quale la regina si ritirò, assieme a suo figlio, presso i suoi alleati nella possente città di Ávila, priva di un grosso esercito semplicemente perché nessuno, a quell’epoca, avrebbe potuto espugnare le sue mura. Ne conseguì la celebre circostanza in cui l’ambizioso Alfonso I, giungendo innanzi a quei bastioni, chiamò ed ottenne che gli fosse mostrato dall’alto il problematico figliastro che aveva il suo stesso nome. Ma poiché non poteva vederlo abbastanza bene, chiese che venissero mandati degli ostaggi ed egli potesse attraversare sano e salvo la porta principale. Il che avvenne sulla base di una fiducia e complicità tra i regni cristiani, destinata a rivelarsi tragicamente malriposta. Poiché quando il sovrano di Aragona scoprì che la moglie ed il suo giovane omonimo si trovavano davvero lì dentro, da cui non avrebbe potuto riportarli sotto la propria autorità, fatto ritorno al suo campo fece letteralmente bollire vivi i 70 cavalieri che avevano lasciato, sulla fiducia, la protezione della muraglia. E di ritorno presso la sua capitale, ordinò anche che venisse trafitto dai lanceri l’onorevole Blasco Jimeno di Ávila, cavaliere giunto per sfidarlo a causa della sua arroganza. Eppure la città che aveva scansato l’assedio, nonostante questo oscuro capitolo della sua storia pregressa, continuò indefessa a prosperare…

Europa

La prima ed ultima missione del sommergibile tedesco alimentato ad energia muscolare

Non serve un lungo tempo di contemplazione di una mappa del continente europeo, per comprendere quanto sia facile istituire un blocco navale della singola, per quanto lunga costa della Germania. Particolarmente quando diviene possibile togliere dall’equazione quella parte del paese che sia affaccia sul Mar Baltico, uno spazio chiuso fatta eccezione per gli stretti canali tra l’isola di Selandia, Fyn e Copenaghen. Il che significa in altri termini che fin dal tempo della nascita delle nazioni il paese a settentrione ha sempre avuto in pugno, geograficamente parlando, la potenza marina di quel paese vasto e compatto, particolarmente finché gli riuscì di mantenere il controllo del territorio dei ducati di Schleswig ed Holstein, assieme in grado di costituire la sottile lingua di terra per un “collo d’anatra” all’interno della penisola danese. Mansione più facile a dirsi, che a mettersi in atto, come avrebbe dimostrato il principe Frederik of Noer, conquistando nel 1848 il castello di Rendsburg grazie al “volere del popolo” e dando inizio a un conflitto che sarebbe costato la vita di oltre 16.000 persone. Tra i cui eserciti, vestendo l’uniforme della Confederazione Tedesca, ebbe l’occasione di combattere l’addetto artigliere Wilhelm Bauer, all’epoca poco più che venticinquenne. Al quale osservando una battaglia sulla costa prussiana, in cui il nemico avanzava grazie all’ausilio di un ponte di barche, venne in mente una saliente osservazione con la forma di una domanda: e se fosse stato possibile, mediante l’uso di un qualche apparato, supportare le manovre delle truppe di terra imbarcandosi non sopra le acque, bensì al di sotto di esse? Un’ipotesi che avrebbe condotto fino alle più estreme conseguenze, costruendo un modello in scala presentato alle autorità navali della flottiglia di stanza a Kiel, capace di catturare l’attenzione degli ufficiali. Ed ottenere una certa quantità di finanziamenti poiché a chi sarebbe dispiaciuta l’idea, in linea di principio, d’affondare le navi provenienti dalla Danimarca senza neppure essere avvistati dal ponte… Il concetto di nave infuocata o Brander era del resto lungamente noto, per un vascello in grado di appiccare incendi avvicinandosi furtivamente agli scafi nemici. Allorché l’idea di Bauer venne presentata, fin da subito, col nome altamente programmatico di Brandtaucher, “Incendiaria sottomarina”…

Cubica ed obliqua è l’esistenza nei più strani “alberi” residenziali d’Olanda

La vita scorre rapida se ci si diverte. Per quale ragione allora le nostre dimore, luogo in cui trascorriamo buona parte dei momenti liberi di una giornata, dovrebbero essere dei cubi prevedibili e dalla colorazione spenta? Quando tutto ciò che occorre per cambiare la disposizione delle carte in tavola è disporne le pareti in posizione alternativa, con tonalità piacevolmente divergenti. Sovvertire con un capovolgimento, in buona sostanza, l’essenza del concetto stesso di Abitazione Ragionevole per Esseri Umani. Un uovo, un pratico rifugio, un nido. Supportato dalle palafitte o per meglio dire un singolo pilastro ottagonale; che potrebbe dar l’idea di un supporto per la stabilizzazione insufficiente. Finché non si prende atto della maniera esatta in cui l’autore di tutto questo, tra i primi esponenti del movimento strutturalista, abbia deciso di riuscire a “bilanciare” le cose. Pieter Blom di Amsterdam, architetto famoso per la sua capacità di prendere un mero pattern ripetuto, e farne leggenda. A partire, contrariamente a quanto si tende a pensare, non dal suo sobborgo più famoso presso Rotterdam, vicino al porto dell’Oude Haven. Bensì sulla base dei tre prototipi esplicativi, costruiti in via del tutto straordinaria nel 1974 presso il quartiere Piet Blomplein di Helmond, nella provincia del Brabante Settentrionale. Spazi residenziali rispondenti, come molti altri dello stesso periodo, all’esigenza di presentare un volto cittadino nuovo negli spazi mai completamente ricostruiti dopo le devastazioni ed il degrado dei grandi conflitti del Novecento. Un’impresa non tra le più semplici, quando si considera l’effettiva esigenza di creare un qualcosa che fosse al tempo stesso al passo coi tempi, ed in linea con i crismi esteriori di un luogo dalla lunga e articolata storia architettonica antecedente. Tanto che l’autore stesso, ragionevolmente assecondato dall’amministrazione cittadina e con tanto di finanziamento dal Ministro della Pianificazione Territoriale Hans Gruijters, avrebbe scelto molto più semplicemente di seguire una sua idea del tutto personale, ispirata ai lavori di Aldo van Eyck e Le Corbusier. A partire da un principio, sopra ogni altro: che la moderna deriva in direzione di una concentrazione demografica sempre maggiore avrebbe necessitato di una speciale attenzione per gli spazi condivisi, e luoghi pubblici che fossero in qualche maniera capaci di sovrapporsi alle abitazioni. Ovvero esserne effettivamente sovrastati, come nella sua idea e configurazione prototipica di una vera e propria foresta, un bosco dai tronchi verticali sovrastati dagli spazi stessi in cui avrebbero a partire da quel giorno abitato le persone. E l’idea, forse anche grazie alla passione di quei giorni nei confronti dell’anticonformismo filosofico ed esteriore, piacque al punto da portare entro il 1975 al via libera per la realizzazione ad Helmond di un centro congressi, contenuto all’interno di un super-cubo più grande e due anni dopo un vero e proprio teatro, il ‘t Speelhuis. Mentre le forme platoniche ed equilibriste continuavano, senza ripensamenti, ad aumentare…

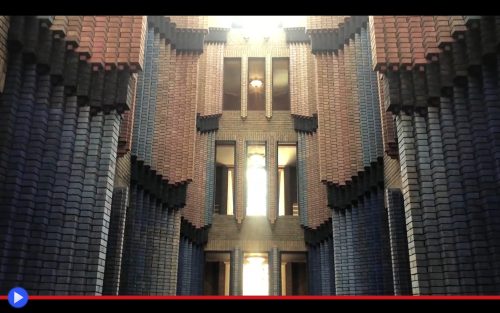

Quei mattoni dell’industria dei colori dentro il tempio laico costruito a Francoforte sul Meno

Oltre la necessità di presentarsi al pubblico, scevre di un’immagine aziendale persistente. Immuni alle conseguenze di una cattiva reputazione, tranne che per brevi periodi ed in casi eclatanti collegati ad eventuali decessi imprevisti. È interessante notare, nonché lievemente preoccupante, come l’approssimazione più calzante nell’odierna globalizzazione alle incombenti mega-corporation dell’iconografia cyberpunk/anarco-capitalista possa essere individuata nelle compagnie farmaceutiche. Molte delle quali sorte, negli anni di transizione verso l’epoca contemporanea, da realtà aziendali altamente specifiche, spesso operative nel campo della chimica ad ampio spettro o produzione industriale di antecedente natura. Un’entità riconducibile a tale visione indubbiamente pessimistica del mondo, fondata nel 1863 come fabbrica di vernici a base di catrame, potrebbe la Hoechst AG di Francoforte, capace di estendere i propri tentacoli (nell’accezione maggiormente neutra del termine) in molteplici settori fino al 1999, quando esigenze di natura finanziaria ed amministrativa la portarono a scomparire in una fusione asimmetrica con il gruppo francese Rhône-Poulenc SA. Che ci sia d’altronde stata un’epoca in cui la comunicazione sia stata importante per questo marchio, può essere facilmente desunto da una visita nel celebre parco industriale di Höchst, l’antico punto di scambio commerciale successivamente destinato ad essere incorporato nelle periferie della città più popolosa dello stato di Hesse-Nassau, la capitale mancata di Frankfurt am Main. Cionondimeno importantissima nel quadro generale della produttività tedesca, ed in funzione di ciò ospitante innumerevoli sedi aziendali, uffici amministrativi ed altre sedi a supporto delle operazioni commerciali di molti. Nessuna, tuttavia, più distintiva e significativa del cosiddetto edificio Peter Behrens o “di amministrazione tecnica” o ancora e più semplicemente, dal numero di serie C 770. Quasi come se nella necessità di abbreviarne il chilometri appellativo in lingua agglutinante, non fosse stato trovato alcun termine capace di sostituire il nome dell’architetto, una delle figure più importanti della scena tedesca nel periodo antecedente ed in mezzo alle due guerre mondiali. Egli che, avendo già attraversato una miriade di stili contrastanti, si era affermato negli anni ’20 come uno dei pionieri dell’espressionismo del mattone, fatto di soluzioni pratiche fondate sull’impiego di tale tipologia di materiale dall’alto grado di versatilità. Assieme a mattonelle e blocchi di klinker, come quelli di colorazione uniforme utilizzati per la torre e l’arco scenografico connesso all’antistante D 706, di quello che potrebbe anche essere all’apparenza la torre campanaria di una chiesa modernista o il bastione di un bizzarro castello. Almeno finché l’ipotetico visitatore non si troverà, improvvisamente, a varcarne la svettante soglia…