In un periodo poco successivo all’inizio del Proterozoico, corrispondente a circa 2.450 milioni di anni fa, i membri della più diffusa forma di vita decisero improvvisamente di averne avuto abbastanza. E stanchi di lottare, capsula e flagello, per ciascuna singola ora di sopravvivenza in un ambiente fondamentalmente ostile, iniziarono ad avvelenare la Terra. Incamerando quella stessa energia solare che gli aveva permesso di venire al mondo, impararono per tale fine a trasformarla, attraverso il processo della fotosintesi clorofilliana. Fu una catastrofe letteralmente priva di precedenti, nonché la fine drastica di un’Era. Poiché la restante parte dei microrganismi in grado di occupare l’atmosfera fino a quel momento, non solo non potevano processare l’ossigeno, ma risultavano del tutto incapaci di coesistere assieme ad esso. Morirono a miliardi, uno dopo l’altro, mentre i cianobatteri occupavano progressivamente ogni intercapedine finalmente libera del mondo. Cielo, Terra, Oceano e Sottosuolo. Finché alcuni di loro, entrando a far parte di una perfetta contingenza di fattori, avrebbero finito per accendere il riscaldamento.

Calore inusitato ed energia in quantità copiosa: la reazione nucleare controllata, tra tutte le scoperte scientifiche del Novecento, risulta essere una delle più potenzialmente influenti nel cambiare il corso presente e futuro della storia umana. Se non fosse per il gravoso problema di riuscire a smaltire le scorie radioattive che immancabilmente ne risultano, considerate come la perfetta rappresentazione materiale del concetto di karma, proprio perché nocive a qualsiasi livello immaginabile e per ogni singola forma di vita esistente. Eppure se prendiamo come esempio una qualsiasi stella, intesa come agglomerato di materia risultante dall’antica convergenza di una nebulosa, appare chiaro come in presenza di una forza gravitazionale sufficientemente significativa, la fissione del nucleo atomico sia un processo del tutto naturale e imprescindibile, letterale concausa della nostra stessa esistenza. Poiché questione largamente acclarata, risulta essere come in assenza di un simile sistema di riscaldamento nei confronti dell’eterno gelo cosmico risulti assai difficile che un qualsivoglia tipo di creatura possa nascere, gioire, moltiplicarsi. Quello che tuttavia nessuno aveva mai pensato, prima della scoperta nel 1972 dei reattori nucleari naturali situati sotto la miniera di Oklo, in Gabon, era che semplici esseri privi di raziocinio potessero essere all’origine di un similare tipo di processo, capace di anticipare “lievemente” l’opera scientifica di Enrico Fermi e i celebri ragazzi di via Panisperna.

Immaginate, dunque, l’improbabile realizzarsi di questa scena: il tecnico Bouzigues che impegnato in un’analisi noiosa e di routine con spettrografo sull’uranio estratto dai suoi colleghi rileva un’importante discrepanza. Caso vuole, infatti, che all’interno del prezioso minerale oggi processato prima di essere inserito nei reattori nucleari costruiti dall’uomo sussistano comunemente due tipologie d’isotopi: l’U-238 e 235. Il primo dei quali, sostanzialmente inoffensivo, tende naturalmente ad aumentare mentre sottrae neutroni alla controparte, vero toccasana per qualsiasi reazione nucleare artificiale, proprio perché incline a dare inizio alla serie di cause ed effetti che viene identificata comunemente con il termine di reazione a catena. Il che significa, in parole povere, che in ogni singolo campione di uranio di questo pianeta il rapporto tra i due isotopi dovrebbe essere costante, con un coefficiente nella nostra epoca pari a 0,7202%. Se non che i dati raccolti in tale casistica mostravano piuttosto un rapporto di 0,7171%, proprio come se qualcuno, o qualcosa, avesse precedentemente utilizzato quelle pietre, prime di rimetterle inspiegabilmente a centinaia di metri di profondità sotto la superficie della crosta terrestre…

teorie

Il bizzarro antesignano bielorusso del principio di un ovale volante

Stabilimenti ordinati, contesti limpidi e sperimentali, ambienti frequentati primariamente da figure di stampo accademico abbigliate con camice bianco. Come nasce un aeroplano? Molto spesso, le acquisite cognizioni per quanto concerne il tipo di strutture adibite a questo campo particolarmente delicato dell’ingegneria applicata trovano conferma nella realtà osservabile dei fatti. Molto di ciò che resta, è russo o proviene dai limitrofi territori dell’Est Europa. Luoghi in cui formalizzarsi sullo stile trova raramente collocazione all’origine della “buona” tecnologia, poiché ogni cosa deriva dal bisogno momentaneo, connotato con la competenza pratica di chi è adeguato a individuare un qualche tipo di contromisura operante. Esigenze come quella segnalata presso il Minskom Zavode Shesteren (Istituto della Creatività Tecnica di Minsk) nel 1988, relativa al problematico comportamento in volo dell’ormai vetusto biplano agricolo Antonov An-2, notoriamente incline a oscillazioni e potenziale rischio di stallo ogni qualvolta raffiche di vento incrociavano perpendicolarmente la sua direzione di crociera. Questione tanto grave, per intenderci, da dar vita al paragone informale con “un elefante ubriaco in bilico sui campi” ovvero non propriamente la creatura cui vorresti affidare il tuo ritorno sano e salvo sulla pista da cui avevi spiccato il decollo. Al che l’ingegnere Arkady Narushevich, coadiuvato dal pilota Anatoly Gushchin, disegnò il progetto di un approccio fortemente distintivo nei confronti dell’intera faccenda. Considerando infatti la maniera in cui qualsiasi profilo alare, per il suo principio aerodinamico di funzionamento, non possa fare a meno di generare una coppia di vortici destabilizzanti in corrispondenza dei suoi bordi laterali, che cosa sarebbe potuto succedere, eliminando del tutto tale vulnerabilità del tutto imprescindibile? Mediante l’unico sistema immaginabile a tal fine. Ovvero, sostanzialmente, la costruzione di un singola ala capace di ripiegarsi su se stessa, giungendo a formare un’unica superficie ininterrotta. Narusevich aveva creato in linea di principio, per usare una terminologia appropriata, un raro esempio di velivolo con ala chiusa. Così come soltanto in pochi, fino a quel momento, si erano dimostrati capaci di elaborare. A partire dagli esperimenti esclusivamente teorici dell’epoca della seconda guerra mondiale, come il Lerche (Allodola) del tedesco Ernst Heinkel, ipotetico caccia concepito con una caratteristica conformazione ottagonale, o l’effettivamente costruito SNECMA C-450 Coleoptere francese, l’aereo con un tubo attorno alla carlinga facente funzione di ala, che avrebbe dovuto decollare verticalmente per poi ruotare a 90 gradi il suo senso di marcia. Se non che tale manovra tendeva, irrimediabilmente, a farne perdere il controllo, rendendolo essenzialmente soltanto il più scomodo e bizzarro elicottero della storia. In altri termini, qualsiasi approccio a un tale metodo di volo era stato accompagnato fino a quel momento da evidenti conseguenze deleterie o chiare prospettive di fallimento.

Laddove la creazione bielorussa era tutto, fuorché follemente ambiziosa o irraggiungibile, come esemplificato dalla forma il più possibile rassomigliante a quella dell’An-2. Al punto da trovarsi ad ignorare il concetto geometrico dell’equidistanza dei punti, scegliendo piuttosto la forma frontale di un ellisse visibilmente schiacciato in senso orizzontale. Dimostrando in ciò di provenire dal mondo delle contingenze pratiche, concepite sulla base dei legittimi presupposti di funzionamento. Piuttosto che l’esigenza personale d’incidere il proprio nome a lettere cubitali nel grande almanacco della Storia…

La discussa prova che gli antichi messicani avrebbero cavalcato i dinosauri

In base alla teoria dell’inversione periodica dei poli magnetici terrestri, elaborata per la prima volta dall’ingegnere elettrico Hugh Auchincloss Brown (1879-1975) l’asse di rotazione del nostro pianeta non sarebbe stato in alcun modo un assioma invariabile del Creato, bensì uno stato dei fatti in grado di cambiare periodicamente, in forza di fattori esterni e totalmente fuori dal nostro controllo. Sebbene soggetti, fortunatamente, a un certo grado di prevedibilità e persino, al giorno d’oggi, prevenzione. Fu proprio costui d’altronde a descrivere l’ipotetica procedura, complessa ma realizzabile, finalizzata a rimuovere “l’accumulo di ghiaccio dai poli” mediante l’utilizzo di bombe atomiche, come possibile risposta ai dati da lui raccolti sul recente aumento di “oscillazione” della normale rotazione cosmica attorno al nostro asse centrale. Ben più che un mero esperimento (per quanto estremo) bensì un passaggio di primaria importanza, quando si considera le monumentali catastrofi verificatosi, ad intervalli di circa 4000-7500 anni al verificarsi di tali eventi, nella storia pregressa della specie umana. Proprio per questo non così eccezionalmente ben documentata come crediamo, e costellata di misteri irrisolti come l’ipotetica benché probabile esistenza pregressa del continente di Mu o la città di Atlantide, e molteplici altri misteri soltanto menzionati nelle cronache pregresse degli antenati. Luoghi e storie come quella dell’antica cultura pre-ispanica della parte occidentale del Messico dei Chupícuaro, presso l’area maggiormente a settentrione della vasta area geografica e culturale denominata mesoamericana. Connotata dal bizzarro e inaspettato ritrovamento risalente all’estate del 1944, che avrebbe finito per diventare indirettamente una delle maggiori prove a supporto dei presupposti elaborati da Mr Brown.

Tutto ebbe inizio dunque, come spesso capita nei poemi, con una cavalcata all’ombra del Cerro Toro, omonimo della celebre montagna in Spagna e famoso per il suo vino, grazie alla tenuta fondata nel 1956 dalla famiglia giapponese di Makoto Kambara. Non troppo distante dal cui terreno, 12 anni prima, il venditore di attrezzi di discendenza tedesca Waldemar Julsrud si trovava a compiere una tranquilla escursione equina nella zona fuori la cittadina di Acámbaro, quando durante una sosta scorse qualcosa d’inaspettato tra l’erba del pendìo: quella che poteva soltanto essere una preziosa statuetta di terracotta, risalente a quella civiltà ancora largamente misteriosa, che secondo i dati fin qui raccolti sarebbe stata in epoca remota sconfitta, o inglobata dal grande impero azteco di Tenochtitlán. L’oggetto rappresentava un qualche tipo di creatura quadrupede, serpentiforme, rettiliana e soprattutto ricoperta di quel tipo di placche ossee che in base ai ritrovamenti paleontologici di cui possiamo disporre, può soltanto corrispondere a un particolare trascorso evolutivo della natura. Quello preistorico delle creature che avrebbero, in base ai dati raccolti, dominato un tempo le vaste vallate della Terra. Dinosauri, cos’altro? In breve tempo, Julsrud mise alle sue dipendenze un’intera squadra di scavatori locali, che avrebbero lavorato per l’intera decade successiva. Mentre quello che sarebbe emerso a seguire, semplicemente non ha precedenti nelle discipline archeologiche dei nostri giorni: oltre 33.000 figurine di terracotta, molte delle quali raffiguranti esseri umani intenti ad interagire in varie maniere con simili creature di epoca Giurassica o successiva, nonché individui vestiti con fattezze aliene o abbigliamento egizio, africano, indiano. Qualcosa di capace, in altri termini, di riscrivere completamente la cronistoria pregressa dei nostri presupposti ufficialmente ormai acquisiti, e non solo…

L’annosa ed inspiegabile questione delle viti più antiche al mondo

Che la storia si svolga attraverso il ripetersi di una serie di cicli è una questione risaputa. Ciò che riesce più difficile da definire, è la lunghezza esatta di questi periodi relativamente uguali a loro stessi: Atlantide, Kitež , il continente perduto di Mu, le massicce ed inspiegabili mura di Nan Madol… Tutte ipotesi, o nell’ultimo caso una tangibile realtà, di antichi e ormai perduti agglomerati di persone, capaci di creare quello che saremmo inclini a definire una possibile approssimazione del concetto di civiltà. Anche senza l’intervento di fattori esterni, alieni e sovrannaturali ed anche in quel caso, quali sono esattamente gli strumenti per scartare a priori tali alternative possibilità? Laddove oggetti fuori dal contesto, a più riprese nella linea ideale disegnata dalla ricostruzione archeologica delle epoche, sembrano esulare da qualsiasi tentativo di spiegarli, integrarli o contestualizzarli sulla base di una logica apparente. OOPArt, li chiamano gli anglofoni: Out Of Place ARTifacts, “oggetti fuori posto”, così come risultò senz’altro essere, negli anni tra il 1991 e il 1993, una serie di minuti orpelli metallici, apparentemente ritrovati dai cercatori d’oro operativi nella parte orientale delle montagne degli Urali, tra i fiumi di Narada, Balbanyu e Kozim. Così come dettagliatamente riportato in una trattazione ufficiale, spesso citata dagli amanti delle teorie parascientifiche, dell’ente governativo moscovita ZNIGRI – Istituto Centrale di Geologia e Ricerca di Metalli Preziosi, aridamente intitolato rapporto n. 18/485. Dove l’improbabile diviene un fatto sostanzialmente acclarato, almeno in base a quanto riportato da quei pochi fortunati che si sono ritrovati a leggerne il contenuto, tra cui a quanto pare l’autore tedesco Hartwig Hausdorf, noto ufologo nonché sostenitore delle teorie sui pregressi contatti extra-terrestri.

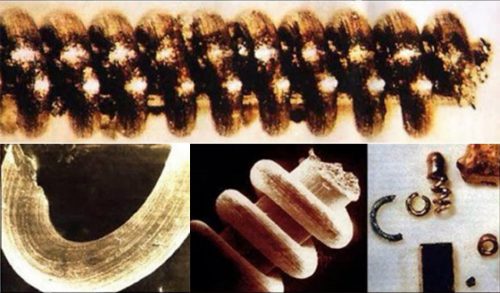

D’altra parte, le foto provenienti dall’assurdo documento sembrerebbero aver goduto di una significativa circolazione, accompagnate dalla dettagliata descrizione del soggetto: una serie di oggetti del tutto indistinguibili da una vite dei nostri giorni, fatta eccezione per le dimensioni straordinariamente ridotte: da un massimo di 3 cm, fino a un minimo di 0,003 mm, perfettamente in linea con le proporzioni di un’assurda componentistica nanotecnologica, soprattutto considerato l’aspetto relativo delle tempistiche. In base alla profondità degli strati geologici all’interno dei quali è stato possibile fare il ritrovamento, infatti, gli scienziati dello ZNIGRI sarebbero stati capaci di datare approssimativamente questi oggetti: attorno ai 20.000 anni di età, con le stime più conservative in grado di farli risalire fino a 100.000. A rendere ancor più difficile lo spontaneo tentativo di spiegazione tramite un qualche tipo di formazione naturale, la varietà e tipologia di materiali utilizzati, tra cui il rame per gli esempi di maggiori dimensioni, e metalli rari e di difficile lavorazione per quelle più piccole, tra cui tungsteno e molibdeno.

Volendo escludere perciò l’idea che l’intera faccenda sia uno scherzo o falso storico di qualche natura (sempre possibile in simili circostanze) apparirà evidente come il tipo d’incertezze sollevate sia di un genere piuttosto arduo da spiegare con mere irregolarità e coincidenze. E non si può semplicemente capovolgere l’intera cronologia della vicenda umana sul pianeta Terra, senza una serie di prove inconfutabili dei nostri precedenti errori. Come ALTRE viti, in ALTRI luoghi…