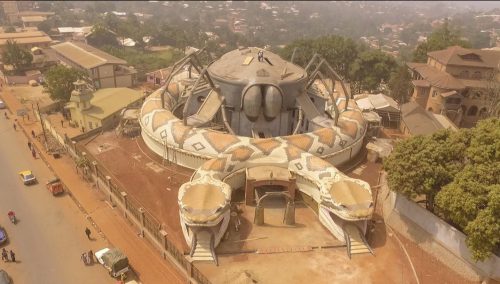

Attraversando in macchina la città un tempo fortificata di Foumban, nell’entroterra settentrionale del Camerun, sarebbe difficile non notare almeno due notevoli edifici: il primo è il palazzo del grande sultano Ibrahim Njoya (1860-1933) costruito sul modello di uno chateu europeo a tre piani, con abbaini, due livelli di portici e diverse torri dalla forma a barile, un oggetto che chiunque sarebbe pronto a definire “fuori dal contesto” nel cuore dell’Africa Nera. Se non ci fosse ad appena una manciata di metri di distanza, a far da termine di paragone, la più improbabile struttura con la forma di un aracnide gigante, circondato da quelli che potrebbero sembrare ad un primo sguardo una coppia di serpenti. Ma che ad un’analisi più approfondita (e debita preparazione antropologica) si rivelano in effetti rappresentare il celebre Ngnwe peh tu, mitologica vipera a due teste che come Mfon Mbuembue, sovrano del XIX secolo che la pose nel proprio emblema, seppe combattere su due fronti allo stesso tempo, indifferente al numero e la possenza dei suoi nemici. Emblema contenente per l’appunto anche un ragno dalle dimensioni tutt’altro che indifferente, in grado di funzionare da tramite tra la terra e il cielo, grazie alla valenza mistica della sua ragnatela. Così le autorità nazionali possibilmente nella persona dell’attuale sultano Ibrahim Mbombo Njoya, hanno decretato in un momento imprecisato degli ultimi 10 anni (il museo veniva definito soltanto un progetto fino al recente 2016) di dare non soltanto forma fisica all’emblema reale, ma trasformarlo in una vera e propria struttura dotata di due porte da usare per custodire i molti tesori e testimonianze dell’articolata storia di questa dinastia. Simbolo dall’aspetto vagamente egizio che compare anche sul cancello della proprietà e ricorre in diverse circostanze, in quanto fondamentale punto d’incontro culturale dei popoli dell’antica capitale.

Re Ibrahim Mbouombouo Njoya, 17° sovrano di una lunga dinastia e restauratore di quanto era stato usurpato nei confronti dei discendenti di suo nonno, successivamente a una grave sconfitta in battaglia contro il popolo degli Nso, costituisce nello specifico una di quelle figure che accentrano su di se un importante periodo di rivalsa per il proprio popolo, con la creazione, tra le altre cose, di un moderno sistema di struttura sillabico della lingua Bamun, una macchina per macinare il grano e un nuovo tipo di religione, per la prima volta capace di coniugare elementi mutuati dal Cristianesimo e l’Islam, a cui si era convertito nel 1916. Essendosi quindi dichiarato amico delle autorità coloniali tedesche, fu lui ad impiegarne i soldati come alleati, per sconfiggere gli Nso e recuperare la testa di suo padre, un importante passaggio verso l’acquisizione e mantenimento di un adeguato grado d’egemonia nazionale. Senza mai abbandonare, tuttavia, quella che era stata l’identità originaria facente parte della sua educazione, arrivando a fare della sua Foumban un centro fondamentale delle arti e l’artigianato del Camerun, mentre accresceva sensibilmente la propria notevole collezione personale di opere e reperti. Al punto che, in epoca recente, l’importante destinazione turistica del suo palazzo, decorato con una statua equestre del sovrano, giudicò di dover disporre di una nuova area espositiva su un’area di 7300 metri quadri e un diametro della struttura principale stimabile sui 35, per cui la scelta estetica ricadde su un qualcosa di così straordinariamente d’impatto, da far pensare quasi subito una mente impreparata agli arredi architettonici di un Luna Park. Eppure sarebbe un errore attribuire una simile struttura, dal così profondo significato culturale, al solo bisogno di catturare l’attenzione dei visitatori…