L’arte all’epoca di Internet non ha le regole e non ha la progressione tipica di alcun ambito accademico o struttura formalmente incaricata di commentarla. Il che significa, in parole povere, che l’iniziativa autogestita di un appassionato può vantare esattamente lo stesso potere mediatico del pluripremiato rappresentante di una scuola o discendenza professionalmente affermata, grazie al plebiscito popolare, idealmente autonomo, dei suoi lavori giudicati degni dalle moltitudini indivise. Un processo con diversi aspetti negativi, vedi il modo in cui preclude un piedistallo a chi persegua metodi o messaggi non del tutto palesi; ma garantisce, se non altro, la maggiore visibilità di colui o coloro che dimostrano capacità tecniche, in determinati ambiti, al di sopra della media umana. Settori presumibilmente inesplorati in precedenza dal senso comune, come quello di creare automobili o motociclette con radiocomando che ospitano veri e propri animatronic esuberanti, autonomi, vivaci nelle presumibili aspirazioni ed espressioni evidenti. Rappresentazioni fuoriuscite dalla mente di un creativo come l’australiano Danny Huynh, famoso ormai da 10 anni per la propria interpretazione estremamente personale di cosa possa rappresentare un mezzo di trasporto in scala, completato da piloti tanto riconoscibili quanto stupefacenti, nel nuovo e incomparabile contesto d’appartenenza. Così emerge per esempio, verso l’inizio dello scorso mese, la sua ultima creazione di una hot-rod con il motore esposto e la carlinga a forma di sigaro, ove campeggia prepotente la Union Jack, ai cui comandi appare il personaggio e macabra mascotte del gruppo inglese degli Iron Maiden, Eddie the Head, con cappello e occhiali da aviatore, quella che sembra una tuta di volo strappata in più punti. E alle sue spalle, schiena contro schiena, il “gemello” con un grosso sigaro stretto in bocca, intento ad armeggiare con una mitragliatrice a canne rotanti. Il che sarebbe già abbastanza notevole, anche senza prendere atto di come i due si muovano in modo realistico, inclinandosi nelle curve del breve video dimostrativo, puntando in giro l’arma mentre i cilindri rotativi del motore esposto paiono imitare la doppia elica di un ipotetico Avro Lancaster o la mitica fortezza volante B-17. Espressione, se vogliamo, maggiormente valida della rule of cool, potente linea guida del mondo immaginifico contemporaneo, ove dovrebbe essere l’innato senso della meraviglia e iniziativa immaginifica del fruitore, a crearne conseguentemente un contesto. Approccio, quest’ultimo, davvero molto valido a comprendere il potere comunicativo delle opere di un tanto eclettico autore, sia magnifiche che terribili, al tempo stesso impressionanti e volutamente rimediate nel proprio aspetto derelitto e “vissuto”…

creazioni

L’uomo che aggirò per un secolo le regole del design, esaltando la verità primordiale della sfera

In uno dei fraintendimenti più improbabili dei tempi contemporanei, ricorre su Internet la presentazione di una serie di eccezionali fotografie. Automobili, camion, locomotive ed aerei dalle forme straordinariamente eclettiche, una serie di creazioni meccaniche degne di uscire dal repertorio di un disegnatore per il cinema di fantascienza. Qui un capolavoro alato con la grazia innata riconducibile a quella di un cigno, ma dotato di una serie impressionante di ugelli per i motori a razzo. Là un treno simile a un pesce siluro, concepito per rientrare su se stesso in caso d’incidente salvando la vita del conduttore. E che dire della motocicletta dotata di una carena talmente avvolgente, che il suo guidatore svanirà effettivamente all’interno…

Fotografie di prototipi, progetti e l’occasionale reperto prodotto in serie accompagnate, in maniera evitabile, dalla citazione del nome di colui che seppe immaginarli, Luigi Colani. “Ah, questi designer italiani!” Esclama allora immancabilmente qualcuno nella discussione: “Sempre i soliti anticonformisti, irragionevoli, bizzarri, curiosi, anomali, pluralisti, straordinari cercatori di peculiarità divergenti […]” Il che non tende a suscitare nella maggior parte dei lettori della penisola un certo senso di latente sorpresa. Come sarà mai possibile, in effetti, che un nostro connazionale di tal calibro non risulti essere maggiormente noto nel suo stesso paese? La risposta alla domanda è in realtà piuttosto semplice e trae l’origine dal fatto che l’individuo in questione, nonostante il suono del proprio nome e cognome, non è affatto italiano bensì tedesco. E discendente di curdi immigrati in Svizzera da parte di padre, polacchi da parte di madre. Il che se vogliamo costituisce anche l’introduzione al discorso da un’angolazione tanto corretta quanto insolita, divergendo dal classico elenco delle molte memorabili creazione realizzate nel corso di una lunga ed articolata carriera: la sua infanzia. Poiché Colani ha sempre amato raccontare, fino ai 91 anni della sua dipartita nell’anno 2019, del modo in cui aveva trascorso l’infanzia già imparando a saldare il metallo, intagliare il legno e plasmare l’argilla, dietro la singolare regola che avrebbe potuto avere qualsiasi giocattolo… Se soltanto si fosse premurato di costruirlo da solo. Così che entro gli otto anni di età, assieme ai suoi tre fratelli, era già titolare di un’incredibile collezione d’immaginifici veicoli idealmente capaci di muoversi attraverso i tre regni di cielo, acqua e terra. Una passione destinata a concretizzarsi ulteriormente a partire dall’anno 1946, quando dopo aver partecipato alla guerra come addetto all’artiglieria antiaerea nel Münsterland (Vestfalia) si iscrisse all’Università delle Belle Arti di Berlino, per studiare cultura e pittura. Esperienza quest’ultima destinata a dimostrarsi per lui drammaticamente insoddisfacente, come spesso avviene per coloro che hanno anteposto l’individuazione della propria visione d’artista all’incontro con i professori di materie creative. Per cui decise di trasferirsi e frequentare una scuola di progettazione aerodinamica di Parigi, lavorando in miniera per pagarsi le lezioni autonomamente. Un trampolino di lancio destinato ad influenzare l’intera parte rimanente della propria esistenza. Giacché già nel 1954 lo ritroviamo, all’età di soli 26 anni, che progetta notevoli ed estremamente funzionali carrozzerie per l’industria automobilistica…

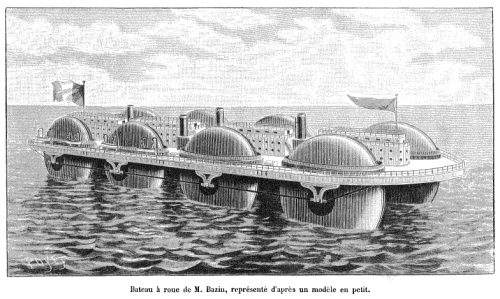

Il principio della nave che avrebbe attraversato l’Atlantico con sei ruote motrici

Il problema del metodo scientifico ed il motivo per cui, ancora oggi, non piace a molti è che applicarlo significa spesso gettare da parte i propri sogni e le relative speranze, sostituendoli con la glaciale realizzazione che il mondo opera in base a delle regole precise. Non sempre o quasi mai allineati a ciò che apparirebbe “logico” nella purezza operativa del pensiero basato su considerazioni pregresse. Così macchine volanti, le prime automobili e i battelli in grado di sommergere se stessi senza affondare dovettero fare i conti, nel corso dello scorso secolo, con accorgimenti ingegneristici essenzialmente contrari alle metodologie di superiore estetica ed efficienza. Ed in questo modo l’inventore francese Ernest Bazin, già creatore dell’aratro elettrico, un taglia-verdure, una macchina idrostatica per fare il caffè, nel 1891 cominciò ad armeggiare con un singolare modellino in legno di forma rettangolare integrato con sei galleggianti rotativi dalla forma lenticolare. Un’imbarcazione, nonostante le apparenze, almeno parzialmente basata sui dieci anni trascorsi a partire dall’età di 15 per volere del padre, che l’aveva fatto imbarcare come mozzo su un vascello destinato a girare il mondo. Esperienza destinata a farne un pensatore eclettico, ma anche un avventuriero e soprattutto la persona dotata dell’insolita commistione di capacità opportune a rivoluzionare, un giorno, l’intera industria dei trasporti navali. Dovete considerare, a tal proposito, come al ritorno in Francia dopo il 1855 egli ebbe modo di recarsi a corte incontrando personalmente Napoleone III, il re del Belgio e il Granduca di Russia. Così che non gli sarebbe stato difficile, col progredire degli anni, trovare investitori pronti a rendere possibili e sostenere le proprie idee fino alla fondazione assieme al fratello Marcel nel 1893 della società per azioni parigina Navire-express-rouleur-Bazin. Nessuno si sarebbe d’altronde sognato di mettere in dubbio in quel momento il balzo quantistico offerto dall’avveniristica bateau rouleur o “nave rotolante” che avrebbe condizionato, di fronte ai posteri, l’apice finale della sua lunga carriera. Un sistema di massimizzare la velocità e minimizzare i consumi che traevano l’ispirazione, sotto ogni punto di vista ragionevole, da preconcetti che nessuno avrebbe potuto confutare empiricamente all’epoca. Non era forse vero, d’altronde, che i catamarani riuscivano a spostarsi più velocemente di qualsiasi altra nave da crociera esistente? E ciò non avveniva, forse, per il fatto che la superficie dello scafo posta a contatto l’acqua risultava quantitativamente inferiore ad altri tipi di soluzioni convenzionali? “Dunque immaginate se l’intera parte della nave a contatto con i flutti marini cominciasse, adesso, ad assecondarne i movimenti.” Avrebbe esordito nella propria conferenza esplicativa “Scorrendo via letteralmente sotto il battello, in maniera analoga agli efficaci e paralleli semiassi di un vagone ferroviario…”

L’ornato mondo dietro il valico dai cardini allegorici di Auguste Rodin

Costituisce un’oggettiva manifestazione dell’Ego il fatto stesso che la singola scultura più famosa usata per rappresentare la filosofia, il pensiero e la meditazione sia considerata dal senso comune l’immagine solitaria, di un uomo eroicamente nudo accovacciato sopra ad una pietra che sostiene il proprio mento con il dorso della sua mano destra. Come se il raggiungimento di uno stato di consapevolezza superiore, per quanto transiente, potesse derivare dalla singolarità e l’isolamento, piuttosto che dal culmine figurativo dell’intera somma di emozioni, sentimenti e stato d’animo umani. Quelli rappresentati in modo tanto vivido e realistico, per l’appunto, nell’intero gruppo scultoreo che doveva incorniciare il Pensatore, frutto della mente e delle mani di uno dei maggiori padri della scultura moderna, Auguste Rodin. Ma forse è sbagliato usare imperativi quando ci si riferisce all’opera di quel gigante a cavallo dei due scorsi secoli, egli che fece della propria professione una missione, utile a scoprire strade di collegamento tra l’ideale ed il tangibile, trasformato in manifestazione fisica di quanto aveva occupato, fino a quel momento, le regioni irraggiungibili del nostro subconscio. In nessun modo maggiormente valido, che la costruzione della sua celebre Porta.

Vi sono artisti, nel corso della storia antica e moderna, che scelsero di dedicare una parte significativa della propria esistenza alla realizzazione di una singola opera. Ma forse nessuno è maggiormente celebre per questo di colui che aveva ricevuto già da tempo i meriti di un creativo affermato fu invitato dal ministro parigino Edmund Turquet a creare il portone d’ingresso per un ipotetico, aleatorio “Museo delle Arti Decorative”. Un’immagine svettante, come una scenografia di bronzo, idealmente al termine di un lungo corridoio e in cima, oppure in fondo ad una scala degnamente illuminata. Contesto in un certo senso ideale per l’estetica realizzazione di tutto ciò che aveva costituito il fondamento della propria visione artistica, inclusa una certa passione per l’arte e la letteratura italiana dopo un lungo viaggio nella penisola durante due mesi del 1875, con uno spazio d’onore che sarebbe stato in seguito riservato all’opera di Dante Alighieri. È davvero possibile, dunque, che la figura collocata perpendicolarmente al culmine di tale valico a due ante, della monumentale altezza di 6 metri e con oltre 200 figure antropomorfe che si agitano, contorcono, baciano e conversano tra loro, fosse proprio un ideale raffigurazione del Sommo, piuttosto che l’ipotizzato autoritratto dell’artista intento a visualizzare il contenuto della sua opera più grande? Entrambe idee alquanto improbabili, quando si osserva l’eccezionale muscolatura del Pensatore, in effetti basata sul modello e noto pugile dei sobborghi di Parigi, Jean Daud. E forse eccessivamente superba persino per lui, quando nel quadro generale dell’opera se ne comprende la posizione preponderante seconda soltanto a quella delle Tre Ombre, figura delle anime che annunciavano l’ingresso dentro il regno sotterraneo dell’infinita e irrimediabile dannazione. “Lasciate ogni speranza” sembrerebbe quasi di sentirle dunque pronunciare, “Oh voi che ch’entrate”