Se nel corso di una passeggiata in mezzo alla natura, vi capita di scorgere incastrata tra le rocce o i rami un semplice cilindro di metallo, con il logo di una bibita frizzante, aspettate prima di raccoglierla per trasportarla fino al cassonetto più vicino. Osservate, prima, se c’è un buco. E in che direzione è rivolto quest’ultimo, poiché se innanzi c’è un paesaggio, monumento o altra meraviglia inamovibile del territorio, allora caro escursionisti, ciò che state osservando è l’arte in corso di creazione. Per il tramite di uno strumento al tempo stesso semplice, e moderno: una camera oscura portatile, del tipo normalmente usato (?) ai fini concreti della solarigrafia. Ce lo spiega tramite i suoi gesti Ian Ruhter, fotografo di South Lake Tahoe (CA) celebre per le sue molte opere premiate e le mostre di portata internazionale. Ma anche gli approcci eclettici che ama descrivere su Internet per i suoi molti seguaci, ivi incluso il furgone dell’UPS che ha acquistato e riconvertito in una fotocamera gigante con laboratorio chimico sul retro, andando in giro per tutti gli Stati Uniti per mettere in pratica l’antico metodo di sviluppo di lastre mediante l’utilizzo del collodio di nitrocellulosa. Passaggio in questo caso totalmente superfluo, viste le notevoli caratteristiche della tecnica che sta impiegando, per come è stata formalmente inventata dai polacchi Kula, Jesionek, Noniewicz e Smołenski alla fine degli anni ’90, consistente nell’impiego diretto di una carta impressionabile all’alogenuro d’argento. Di un tipo non dissimile dal tipico supporto della vecchia fotografia analogica, benché dotata di un grado d’impressionabilità decisamente inferiore alla media. Ragion per cui la lattina in questione, dopo essere stata forata, ricoperta all’interno con un foglio di quel materiale ed attentamente richiusa, è rimasta in posizione per un tempo approssimativo di una settimana. Al tempo stesso il punto debole, nonché la forza di quest’arte insolita, il cui scopo è non soltanto quello di riprodurre una figura invertita del paesaggio in negativo, mediante il sistema del riflesso stenopeico, ma anche i successivi passaggi dell’astro diurno nel cielo antistante. In una sorta di time-lapse dal basso contenuto tecnologico, cionondimeno memorabile sia nei metodi che il risultato finale una volta sottoposto a scansione digitale ed incremento del contrasto tramite l’impiego di programmi di grafica. Nient’altro che l’ennesima, ingegnosa idea, ripresa e in questo modo attualizzata da un esperto utilizzatore di strumenti risalenti agli albori dell’Era contemporanea…

creativi

42 caratteri d’artista: la trasformazione delle vecchie macchine “da disegno”

A distanza ormai di quasi mezza decade dall’inizio degli anni del Covid, è possibile gettare indietro uno sguardo obiettivo, scorgendo assieme ai molti aspetti negativi alcuni risvolti inaspettati, che hanno aperto porte inaspettatamente positive ai processi umani. Nuovi sistemi, nuovi metodi, sentieri verso l’introspezione personale. E nel caso di talune figure creative, un cambio di carriera necessario a illuminare agli occhi della collettività i meriti notevoli della loro arte. Tra le schiere di costoro può naturalmente figurare il millennial James Cook, all’epoca studente di architettura, che ormai da tempo aveva individuato come origine della propria passione non tanto progettare gli edifici, quanto trasferirli tramite un approccio assai particolare su carta. Un tipo di prassi figurativa, il suo, ma ben diverso da quello di Hans Vredeman de Vries, Dirck van Delen o Giambattista Piranesi. Giacché semplicemente disegnare linee rette ed ombreggiarle a dovere avrebbe fatto ben poco per distinguerlo dagli utilizzatori odierni dello strumento informatico e gli approcci fin troppo pratici della digitalizzazione. No, piuttosto qui l’artista guarda indietro e sceglie di farlo tramite l’approccio maggiormente asettico ed impersonale, tra tutti quelli disponibili a partire dalla fine del XIX secolo. Avete mai pensato, a tal proposito, di disegnare usando una sferragliante, metallica, razionalistica macchina da scrivere? Il tipo di strumento che usavano i nostri nonni, per semplificare la scrittura in un mondo in cui ancora gli errori non potevano essere cancellati senza conseguenze, ed il cambio del rullo d’inchiostro era un compito rischioso riservato all’ultimo arrivato dei contesti d’ufficio. Forse non il più pratico degli approcci a disposizione, giungendo a richiedere un minimo di cinque giorni per il completamento di un foglio A4. Ma infuso di un fascino che viene dal più puro e incontrovertibile eclettismo.

Così avreste potuto scorgerlo a partire da quei giorni, in una città di Londra recentemente riaperta e ancora priva delle moltitudini che adesso affollano di nuovo quei quartieri, mentre seduto presso un punto panoramico o all’incrocio di due strade batteva concentrato su quei tasti di bachelite. Più e più volte lo stesso tasto, con l’approccio collaudato d’impiegarne alcuni con finalità specifiche: la “@” per ombreggiare spazi, vista la superiore quantità d’inchiostro nero che contiene; la E maiuscola per fare le finestre; la “O”, sormontata da una “o” più piccola e sostenuta da una “I” strategica, per rendere l’idea di figure umane innanzi ai più celebri palazzi e monumenti. Essi stessi una sapiente commistione di linee, trattini, punteggiatura e anche veri e propri brani testuali…

Zimoun e l’indeterminazione acustica di una sinfonia di oggetti del quotidiano

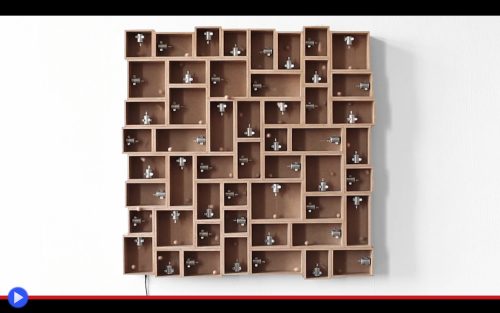

Non è particolarmente insolito decidere di mantenere al centro dei propri pensieri condizioni o circostanze memorabili della propria infanzia. Incluso il soprannome scelto, in questo caso dai coetanei con cui trascorreva liete giornate a Berna, Svizzera, per colui che in seguito sarebbe diventato il più encomiabile, citato demiurgo delle sinfonie corali prodotte dalla chincaglieria del mondo. Non possiamo dire di conoscere d’altronde quale sia il significato di quel termine, Zimoun, mentre molto più condivisibile risulta essere l’altro residuo di quell’epoca, così frequentemente citato da costui in occasione delle plurime interviste rilasciate nel corso degli ultimi vent’anni: la grande stufa che lo affascinò all’interno della casa dei suoi genitori. Oggetto oblungo di metallo lucido, il cui rombo sostenuto, ed il ticchettio prodotto al cambio di temperatura, diventarono per lui l’equivalenza di un potente sentimento, ovvero la profonda risultanza di trovarsi avvolto da uno spazio, la sua musica, l’odore e l’imponenza dei mutamenti. Così che, crescendo, pur senza posizionarsi come il ricevente di un’educazione artistica formale, egli avrebbe elaborato nella propria mente un metodo per scorporare e interpretare il mondo. Forse il più difficile tra i molti, questa costruzione di complesse installazioni artistiche, destinate a diventare benvolute dalle mostre, gallerie e spazi museali di ben oltre la metà del mondo. Attraverso l’evoluzione progressiva di una tale tecnica, difficile da ricostruire nonostante la pesante complessità delle disquisizioni pseudo-biografiche che lui stesso, o altri, si sono preoccupati d’inserire su Wikipedia, tali opere si sarebbero così guadagnate alcuni fattori estetici ricorrenti: l’utilizzo privilegiato di materiali di recupero o similari, la modularità ripetuta in grado di portare solamente in apparenza alla monotonia, la produzione auditiva di un chiacchiericcio di suoni stocastici, inerentemente difficili da prevedere. Ancorché lo stesso Zimoun ami ripetere che la sua arte non produce meramente musica, costituendo più che altro l’effettiva comunione delle percezioni sensoriali sovrapposte, perciò quello che si sente, assieme a quelle immagini tracciate dalle luci ed ombre, costituiscono elementi a pari merito importanti di un processo la cui complessità trascende il singolo momento. Evolvendosi attraverso profusioni caotiche soltanto in apparenza…

Lo spettro aumentato nell’opera del graffitaro che interpreta le strade dell’epoca digitale

Per chi è cresciuto valutando quotidianamente il punto d’interconnessione tra il mondo analogico e quello informatizzato, sperimentando sulla propria stessa pelle la trasformazione di un’epoca situata in bilico tra due diversi modi di vivere la tecnologia nell’era post-moderna, il mondo dei graffiti ha per lo più rappresentato uno specifico retaggio, utile ai nostalgici di un modus operandi ancora collegato alla necessità di fare, per esserci; visitare, prima di poter lasciare il segno. E al di là di considerazioni sulle connotazioni abusive o anti-sociali di chi appone tags o altre figure sulle pareti di edifici disinteressati alla questione, non sarebbe irragionevole all’inizio del secondo quarto di secolo, se abbiamo visto già da tempo nascere l’ultima generazione di quest’arte che ha radici nelle strade dell’Antica Roma, avendo rispecchiato spesso i sentimenti e la visione di un significativa parte delle civiltà intercorse da quei giorni distanti. Ma voglio dire, impugnare (oggi) la bomboletta con le proprie stesse mani? Sporcarsi nel tentativo di raggiungere qualche migliaio di persone, quando il supporto comunicativo di cui tutti disponiamo può raggiungere rapidamente il mondo intero, trasformando l’idea in ispirazione, la personalità in rappresentanza delle moltitudini aggregate dalle circostanze latenti? Non che i contrapposti approcci siano mutualmente esclusivi, s’intende. Ma tendono a richiedere modalità ed approcci radicalmente contrapposti. Ed è nell’intercapedine tra questi estremi, in fin dei conti, che trova il proprio spazio creativo Bond Truluv, al secolo Jonas Ihlenfeldt, artista poco più che quarantenne di Lipsia, Germania. La cui modalità espressiva, dopo oltre 20 mostre tenute in giro per il mondo, può essere formalizzata nell’inflazionata connessione tra l’Antico e il Moderno. Così come gloriosamente espressa, attraverso i molteplici canali paralleli dei social media: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok… Altrettante candide pareti, ove la semplice pittura di un muro può diventare un qualche tipo di arte performativa. Non soltanto tramite la ripresa lineare dell’opera in corso di realizzazione, ma tramite una scenografica fruizione che prevede lo strumento digitale e tende addirittura a incoraggiarne l’impiego. Come nel caso del pesce d’oro dalle proporzioni monumentali dipinto nel 2019 sulla parete di un asilo ad Hagen. Che una volta inquadrato con il cellulare, gira su stesso, si anima, nuota tra le lettere e saluta gli spettatori…