Ed amministreremo norme e regolamenti, con pacata ragionevolezza, trasparenza, senso del dovere. Massima attenzione alle minuzie. Come solo chi l’ha fatto per molteplici generazioni, sotto l’occhio attento di un intero popolo sovrano, può riuscire di sperare a fare… In ambienti adeguati. Palazzi polverosi angusti e gremiti, poiché questo è stato il simbolo, da sempre, dell’umana burocrazia. Fino ad ora! Cosa serve in linea di massima, d’altronde, per esprimere un giudizio è solo tempo, conoscenza dei preziosi codici. E uno spazio adatto a contenere l’imputato con il ricco corollario di avvocati contrapposti, ciascun portatore del proprio stendardo carico di una preziosa idea. La cognizione che ogni cosa può essere risolta, se giustizia deve essere e così sarà. Sotto punte che protendono la propria insolita magnificenza verso il cielo. Là, dove compare ormai da ben due decadi la forma estremamente iconica di un siffatto edificio. Gli aviatori amano, d’altronde, l’operato del fu architetto britannico Richard Rogers coadiuvato dai tradizionali membri del suo studio, già creatori di punti di riferimento come il surreale Millennium Dome londinese o in tempi meno recenti, il centro Pompidou con la sua scala a Parigi. Edifici per cui forma e funzione si congiungono in un singolo flusso indiviso, generando arredi degni di formare il punto focale di un intero plastico cittadino. L’indiscutibile realizzazione di un intento caratterizzante per l’intero scenario di appartenenza, così come non fa eccezione quello che i locali di Anversa hanno scelto di chiamare informalmente Vlinderpaleis: Palazzo delle Farfalle. Giacché in Olanda niente di simile si era visto fino a quel fatidico 2006 dell’inaugurazione, quando al termine di un periodo di 5 anni raggiunse il coronamento l’esigenza pubblica di un riveduto spazio oltre all’ottocentesca Gerechtshof Brittenlei (Corte d’Appello sul viale Brittenlei). Così come aveva visto l’opportunità di concretizzarsi un’imponente piazza lì, nella parte meridionale del centro urbano, ove l’arteria di collegamento Amerikalei costituiva unicamente un luogo liminale privo di spazi a misura d’uomo. Tutto il contrario degli ulteriori spazi intitolati all’eroe sudamericano Bolivar, ove sarebbe sorto il vasto parco e sopra un terrapieno, la linea immediatamente riconoscibile dell’astronave. Da ogni punto di vista, l’equivalenza estetica di un veliero lungo e articolato, raccolto attorno ad uno spazio centrale aperto e percorribile liberamente, per lo meno un certo numero di giorni l’anno, denominato Salle des Pas Perdus. Dal quale si diramano come le dita di una mano +1, sei lunghi edifici caratterizzato dal generoso uso di vetro nelle proprie facciate, proprio a simboleggiare quell’assenza di segreti che avrebbe dovuto caratterizzare idealmente la “migliorata” legge belga, rivisitata dopo un paio di scandali e casi particolarmente difficili sul finire degli anni ’90. Il tutto impreziosito da una linea superiore frastagliata paragonabile alla dentatura inferiore di un megalodonte, in realtà composta da una pletora di vele in forma paraboloide iperbolica, ciascuna posta in corrispondenza di un’aula o altro tipo di auditorium al servizio dello scopo principale dell’edificio. Come il dorso di un pesante dinosauro mai davvero, o necessariamente sopito…

innovazione

La soluzione abitativa dell’intero quartiere costruito sopra un centro commerciale a Jakarta

Spazi paralleli a cui soltanto pochi eletti possono pensare di guadagnarsi l’accesso. Porte periferiche, situate tra i negozi, che conducono ai viali misteriosi di approvvigionamento e gestione dei servizi a supporto della galleria commerciale: spazi simili tendono a beneficiare da un’impostazione labirintica, che a sua volta riesce a dare il senso e il segno di trovarsi in una specie di città, per così dire, particolare. E ciò è implicato dal concetto stesso di questa tipologia di complesso, da Oriente ad Occidente, tra il Meridione e il Settentrione del mondo. Inclusa la capitale e maggiore città d’Indonesia, Jakarta con i suoi 10 milioni di persone ed oltre, abituate a convivere con condizioni meteorologiche non sempre accoglienti, tifoni e l’occasionale tracimazione dei 27 fiumi che ne attraversano i confini. Non c’è perciò niente di strano, nel desiderio temerario della gente di vivere più in alto, ivi incluso un vialetto di accesso alla propria residenza e spazio di parcheggio per l’auto il più possibile lontano dalle strade talvolta eccessivamente gremite. Beneficiando delle vie d’accesso pedonali nascoste, come implicita e necessaria prerogativa, ai normali visitatori del centro.

L’idea è stata messa in pratica, in primissima battuta, attorno all’anno 2009 o almeno questo è ciò che si riesce a desumere, scoprendo il fenomeno a ritroso dal successo avuto negli scorsi mesi sui profili social di appartenenza locale: un approccio consistente nel costruire 78 accoglienti villette a schiera nel luogo esatto dove, tra tutti, meno ti aspetteresti di trovarle. Ordinate abitazioni messe in condizione di gravare sulla solida struttura del centro commerciale Thamrin City, coi suoi numerosi punti vendita dedicati primariamente a stoffe ed artigianato locale. Una sorta di paradiso per persone facoltose chiamato Cosmo Park, organizzato analogamente a quanto teorizzato nel concetto cyberpunk di spazi urbani a strati sovrapposti o l’esperimento teorico dell’arcologia, un singolo edificio capace di assolvere all’intero novero delle necessità dei propri occupanti. Potendo consentire, dietro il pagamento di un prezzo mediano di circa 4 miliardi di rupie indonesiane (corrispondenti a 235.000 euro) l’esperienza serena e rilassante di vivere in periferia, pur essendo circondati dagli alti grattacieli del distretto finanziario più simili a colonne, o futuristici termitai. Anche un simile contrasto, d’altronde, fa parte della cultura dell’Asia del Pacifico. Poiché salvare le apparenze di un rigido piano regolatore non sarebbe stato, in alcun modo, vantaggioso dal punto di vista pratico né in alcun modo apprezzabile, funzionale…

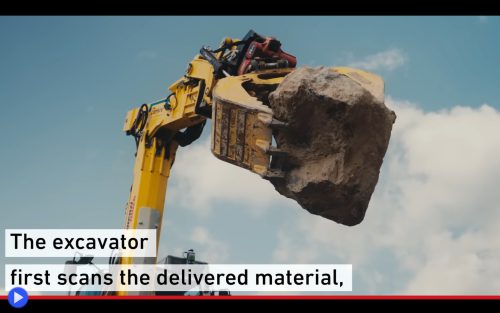

Dalla Svizzera una ruspa intelligente in grado di creare muri dai macigni sparsi

Una mente realmente efficiente non può fare a meno di essere slegata dal proprio corpo. Dopo tutto non è forse proprio questo l’obiettivo dell’attività meditativa associata a tante religioni e discipline orientali? Alleggerire, liberare il pensiero, per tornare sulla Terra liberi dalle catene metafisiche capaci d’intrappolarci ancor più strettamente della gravità stessa. Ma soprattutto, tale stato riesce ad essere desiderabile in tutti quei casi in cui ci si avvicina ad una mansione creativa, intesa come valida attribuzione delle nostre abilità inerenti ad uno scopo pre-determinato. Come dipingere un quadro. Scrivere un romanzo. O costruire un muro. Del tipo a secco, s’intende, ovvero privo di un medium che obbliga i componenti ad aderire l’uno all’altro, risultando per di più questi ultimi la risultanza pressoché diretta di un processo produttivo pregresso. Niente affatto, capo! Anche perché si tratta di un approccio che inerentemente implica difficoltosi aspetti da considerare: il costo in termini di tempo (ed impronta carbonica) d’immense, sempre più numerose fabbriche di mattoni; la necessità logistica di trasportare il materiale a destinazione fin da un centro operativo distante. Nel mentre un esperto addetto ai lavori ben capisce come niente di più comune occupi gli spazi delle nostre valli e pendici montane, che letterali laghi di macigni, oceani di massi, diluvi di detriti sovradimensionati. Esattamente quel tipo di orpelli che gli antichi, tanti secoli o millenni a questa parte, avevano imparato a sovrapporre come in un gioco spaccaschiena del Tetris, creando un tipo di elementi architettonici capaci di superare indisturbati il passaggio delle generazioni. Ed è proprio questa l’idea del macchinario dotato di una “sua” mente, rigorosamente artificiale, creato dal precedente ricercatore del Politecnico di Zurigo, Ryan Luke Johns, ad oggi CEO della sua startup per il settore dei contractors, o per meglio dire un settore che a partire da un domani potrebbe anche fare a meno dei contractors stessi. Grazie a un circo di robo-animali di cui l’oggetto qui presente potrebbe anche essere soltanto il precursore. Pur risultando incomparabilmente, innegabilmente utile in ciò che gli riesce meglio. Definito HEAP (Hydraulic Excavator for an Autonomous Purpose) esso tende a presetnarsi come un Menzi Muck M545 da 12 tonnellate con configurazione “camminatrice” o “a ragno” dotato di una quantità superiore alla norma di sensori e tecnologie di rilevamento. Questo per la predisposizione a ciò che riesce ad essere una rara prerogativa: quella di muoversi e operare nella più totale assenza di un guidatore umano. Mentre sposta, solleva, seleziona ed osserva attentamente i suddetti agglomerati minerali prima d’impegnarsi a sovrapporli in una configurazione particolare. Quella necessaria affinché, spalleggiandosi l’uno con l’altro, si sostengano a vicenda per molti anni a venire…

Dispiega le sue ali l’astronave che traghetta nel 2024 la cultura di Zhuhai

Venne così fatto presente all’inizio del 2017, con estrema sorpresa dei rappresentanti del partito, le autorità cittadine e il gotha degli addetti ai lavori, che nell’intera area del delta del fiume delle Perle, situata a sud-ovest di Canton, mancava un significativo esempio di teatro internazionale. Inteso come centro di arti performative ad alta capienza, con l’acustica, caratteristiche e prerogative di un’installazione moderna sotto tutti i punti di vista che potessero dirsi effettivamente rilevanti. Un problema di sicuro non semplice da risolvere, per la maggior parte dei paesi sviluppati del primo mondo inclusa la Cina, benché quest’ultima potesse beneficiare oltre alle risorse finanziarie di un importante vantaggio in tutto ciò che riguarda l’architettura: la maniera in cui il governo a partire dagli anni ’70, con l’apertura del paese dall’invalicabile recinto dei bureau con partecipazioni statali, letterali dinosauri dell’epoca maoista, aveva coltivato un rapporto privilegiato con un ampio novero d’importanti nomi dalla larga fama all’interno di questo complesso, nonché dinamico ambito creativo. Tra cui l’ormai scomparsa Zaha Hadid, architetta irachena naturalizzata britannica, famosa per la sua disanima della corrente post-moderna trasformata in un risvolto del decostruttivismo futuribile, inteso come sovrapposizione delle forme pure, tralasciando il rispetto di qualsiasi canone direttamente o indirettamente ereditato. Sarebbe perciò interessante conoscere la sua opinione, in merito all’ultimo lavoro dello studio che aveva fondato nel 1980, e che tutt’ora mantiene intatta la sua splendida reputazione grazie all’opera dell’originale Senior Designer, Patrik Schumacher. Nome degno di supervisionare cose come… Questa. Sotto ogni punto di vista tranne quello biologico, un Leviatano d’acciaio supportato da colonne di cemento, 22 per la precisione, dislocate in uno spazio di 170 per 270 metri in mezzo ad un affascinante lago artificiale. Struttura parametrica creata con abbondante utilizzo del calcolo digitalizzato, verso l’adozione ed efficientamento di una serie di prerogative estetiche del tutto prive di precedenti. Perché il Zhuhai Jinwan Civic Art Centre, che prende il nome dalla città da 1,23 milioni di abitanti e l’area che la circonda, risulta essere dichiaratamente ed apprezzabilmente ispirato al volo in formazione a losanga degli uccelli migratori del sud della Cina, qui trasformati in quattro edifici romboidali, strettamente posti in relazione tra di loro grazie ad un cortile centrale, ma anche ponti sospesi, passerelle, solarium e passaggi nascosti. Recentemente inaugurati, guarda caso, nel recente 13 di dicembre alla presenza d’importanti dignitari e con una rappresentazione del celebre musical del 1959 The Sound of Music da cui fu tratta anni dopo la pellicola di Robert Wise, Tutti insieme appassionatamente.

Impossibile non andare nel frattempo, con la mente, alle astute e imprevedibili allusioni architettoniche a creature o trasformazioni in oggetti di uso quotidiano di un autore come Frank Gehry, benché ad un analisi e un momento d’introspezione successivo, il vero significato del volatile cinese paia portare tali aspetti analitici ad ulteriori conseguenze, grazie all’utilizzo di un diverso paio di ali…