187 scalini e non sentirli. 187 scalini nella notte non potevano fermarli. Neppure con armatura a piastre, spada, mazza ed alabarda in quel fatidico giorno dell’estate del 1420. Nella versione folkloristica della vicenda, i soldati al servizio del Re Alfonso V d’Aragona detto il Magnanimo sbarcarono con il favore delle tenebre al di sotto dell’alta scogliera di Bonifacio. Armati di vanghe, picconi e scalpelli, questi uomini instancabili iniziarono quindi ad aggredire lo sperone carsico al di sotto della città-fortezza, mentre frammenti di pietra grandinavano, letteralmente, verso le acque silenziose del Mediterraneo. E non è del tutto chiaro a dire il vero, in quale maniera un compito di tale entità potesse raggiungere il completamento, con la tecnologia del XV secolo, nel corso di un singolo interludio tra il tramonto e l’alba. Né perché o come i 250 uomini della milizia locale, incaricati di difendere l’alto strapiombo, potessero aver dormito per l’intero estendersi di quel turno. D’altra parte erano ormai cinque mesi che il suo assedio procedeva e come si dice, a mali estremi, estremi rimedi. Questo dovettero pensare, la mattina successiva, gli assaltatori incaricati di salire per quel tunnel e iniziare la conquista, lungamente sofferta, dell’insediamento appartenente alla Repubblica di Genova fin dai tempi dei remoti conflitti tra gli stati medievali italiani. Ma i risvolti della storia, ancora una volta, presero una piega inaspettata e nonostante l’elaborato stratagemma, all’infuriar della battaglia il fato favorì gli italiani. E il re spagnolo non avrebbe mai potuto prendere possesso di quel feudo che, almeno in linea di principio, il papa stesso aveva ascritto a suo nome. Una leggenda con significativi risvolti storici, giacché il conflitto fu reale così come le circostanze, le difficoltà incontrate dal corpo di spedizione del sovrano e l’esito inconcludente della battaglia. Eppure basta usare la deduzione logica, per comprendere come la celebre Escalier du roi d’Aragon non possa semplicemente essere stata edificata in poche ore, impresa che sarebbe risultata particolarmente difficile persino con mezzi e metodologie dell’epoca contemporanea. Il che ribalta in modo letterale, letteralmente all’opposto, la funzione e natura dell’opera ingegneristica in questione. In una maniera che la mera osservazione, ancora una volta, ci permette di ricostruire viste le particolari caratteristiche della cittadella di Bonifacio, con il proprio angusto spazio portuale in un’insenatura, più simile alla foce di un fiume. Tanto che più volte sia Genovesi che i Pisani, e possibilmente gli Spagnoli in epoca successiva, avevano operato per bloccarla con un gruppo di navi o stratagemmi quali semplici catene, barricate e terrapieni di simile concezione. Allorché sarebbe stato niente meno che scontato, andare in cerca di un sentiero d’accesso alternativo per riuscire a rifornire i difensori dello svettante gruppo di abitazioni…

medioevo

Il castello di caverna che fu l’ultima dimora dello sfortunato Robin Hood dell’Europa Centrale

Siamo in Europa verso la fine del XIII secolo: le arti, la cultura e la musica dimostrano gli effetti di un significativo aumento di complessità mentre le principali corti nazionali raggiungono e tutelano un livello di coesione privo di precedenti per i rispettivi paesi d’appartenenza. La Reconquista nella penisola Iberica, e le crociate a Oriente condotte primariamente sotto l’egida dei Cavalieri Teutonici hanno restituito quello spazio al Cristianesimo a cui aveva sempre sentito di avere diritto, mentre lontano a Oriente il condottiero mongolo unisce le orde in quello che diventerà presto l’esercito più forte del mondo. Nel 1215 in Inghilterra, Re Giovanni Plantageneto aveva firmato la Magna Carta ma siamo ancora ben lontani dall’istituzione di un sistema di organizzazione sociale capace di tutelare la stragrande maggioranza delle persone. Così sul finire del centennio, i patriarchi di Oglej decidono di costruire a Luegg nell’odierna Slovenia il proprio castello. Esso enfatizza ulteriormente, grazie alla posizione imprendibile e incombente, la loro appartenenza ad uno strato superiore di popolazione, inviso e ostile alla diffusa sudditanza dei loro sottoposti. Ma non per questo scevri di dovere da osservare ed entità capaci di limitarne i poteri. Così entro un centinaio d’anni, le loro cariche sono mutate nella qualifica di cavalieri di Predjamski, al servizio del Sacro Romano Impero e per estensione, l’austriaco Federico III d’Asburgo. Essi dominavano la terra fino ai confini dell’odierna Italia, dalla cima di una rupe alta 150 metri eppure ben sapevano che ogni diritto poteva essere tolto, ciascuna prerogativa, costituire l’oggetto di un vezzo momentaneo dedicato alla loro totale e irrimediabile devastazione. In tal senso si trattava di un delicato equilibrio eppure intessuto a tal punto che soltanto a una persona eccezionale, con tutta l’intenzione di liberarsene, sarebbe potuto riuscire di scardinarlo. Quel qualcuno sarebbe nato intorno al 1420, proprio tra queste mura, ed il suo nome fu Erazem (Erasmo) Predjamski. Egli era, da ogni punto di vista tramandato, un eccellente e consumato guerriero, ma dotato di un ideologia notevolmente problematica per i suoi tempi. Tanto che una celebre leggenda lo vede allineato politicamente con Mattia Corvino, il sovrano giusto ed eroe popolare ungherese, che tra il 1458 ed il 1490 era tanto incline ad ascoltare i problemi del suo popolo, da trasvestirsi come una persona comune e vagare in gran segreto tra i confini del regno. Che ciò fosse vero o meno, nella maniera articolata anche in una serie di racconti popolari ed alcuni romanzi sloveni, è ragionevolmente comprovato dunque che ad un certo punto Erasmo avesse scelto di percorrere la via del fuorilegge, assaltando alcune carovane appartenenti ai suoi vicini feudali, per ridistribuirne le ricchezze ai bisognosi del territorio. Benché esista una vicenda alternativa in cui egli avrebbe fatto adirare, piuttosto, l’Imperatore con un duello non autorizzato culminante con la morte del suo maresciallo Pappenheim, che aveva mancato di rispetto a un compagno d’armi del cavaliere recentemente caduto in battaglia. Ciò sarebbe avvenuto attorno all’anno 1483-84. Quale tra queste due fosse stata effettivamente la ragione, entro pochi mesi il governatore di Trieste, Andrej Ravbar, venne inviato alla testa di un esercito per catturarlo, uccidere i suoi uomini e sottoporlo all’opportuna punizione in base ai codici e regolamenti del Medioevo. Ma egli non aveva ancora fatto i conti, in quel momento, con le alte e antiche mura costruite dagli antichi guardiani di Luegg…

Loarre, il castello di montagna che costituiva l’ultima linea difensiva dei regni d’Europa

Certe cose erano più dirette all’epoca, meno stratificate. Ma la politica, una fitta rete di alleanze tra le opposte dinastie, regni e culture distanti, non rientrava di sicuro in tale visione semplicistica del Medioevo. Così quando Carlo Magno, il re più potente del suo mondo riuscì a portare a termine la riconquista della città di Saragozza alla fine dell’VIII secolo, sconfiggendo il sovrano islamico dell’Emirato di Còrdoba e installando il nuovo territorio della Marca Ispanica, la situazione era ben lontana dall’essere risolta. Mentre gli eserciti cristiani dilagavano e conquistavano la regione a meridione dei Pirenei, i loro nemici infatti si riorganizzavano ed infine riuscirono a sconfiggere le forze di spedizione, nella difficile battaglia di Roncisvalle (la cui vicenda è narrata nella Chanson de Roland). Ma l’asse del potere era ormai cambiato, ed una costellazione di piccoli domìni formati dalla popolazione locale, alcuni dei quali più forti di altri, erano riusciti a imporsi sui propri rispettivi dominatori di el-Andalus. Il più grande dei loro rappresentanti, nel tempo, sarebbe diventato Sancho Garcés II della fiorente città stato di Pamplona, dopo il suo fortunato matrimonio nel 925 con l’unica erede e figlia di Galindo II Aznárez, conte di Aragòn. Ed è al passaggio di una manciata di generazioni, nel periodo immediatamente successivo all’anno Mille, che troviamo il discendente di questa unione Sancho Garcés III all’apice della propria posizione di preminenza, tanto da meritarsi l’agognata qualifica di el Mayor. Governante forte, capo militare di successo, egli era anche e soprattutto incline a mantenere aperti i rapporti diplomatici con gli antichi alleati al di là dei Pirenei, ivi inclusi Roberto II di Francia. Guglielmo V d’Acquitania ed Odo II, conte di Blois e Champagne. Ragion per cui non poté in alcun modo esimersi dal dare lustro alla propria specifica collocazione geografica, accettando di buon grado il ruolo di porta invalicabile, ovvero barriera stolida contro la possibile venuta degli Infedeli. Così egli decise di far costruire in un punto strategico il castello che avrebbe cementato il proprio ruolo in tal senso; una fortezza capace di dominare l’intera valle verdeggiante della Huesca, ospitando forze militari pronte a ricacciare chiunque avesse l’intenzione di usurpare le competenze amministrative ed ereditarie dei suoi ancestrali possidenti. Un alta rocca costruita in stile Romanico, possibilmente presso il sito di un’antico castrum dell’Imperium Romano, strutturato attorno alla torre di cinque piani che oggi porta il nome di el Homenaje. Struttura a pianta rettangolare da cui venne posto ad estendersi un muro di cinta con seconda torre di guardia chiamata “della Regina” abbastanza alta da permettere l’appostamento di arcieri, mentre gli occupanti avrebbero potuto beneficiare di un capiente magazzino al livello del terreno ed alloggi presso quelli superiori. Ben poco potevano immaginare all’epoca i suoi costruttori, di come il fronte di battaglia delle guerre di religione fosse stato spostato ormai in maniera permanente verso la parte sud dell’odierno territorio spagnolo, relegando questa poderosa struttura al ruolo di un possente, quanto inutile monumento. Almeno finché non giunse a costituire, col trascorrere dei secoli, una notevole quanto insostituibile capsula del suo tempo…

Sacri divoratori: i molti miracoli dei santini “da deglutizione”

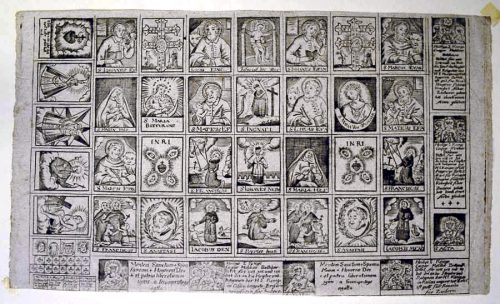

Fra Cristoforo camminava di buona lena lungo il vicolo parallelo alle vecchie mura di Bamberga. Secondo la sua esperienza d’altronde, non era la cosa migliore arrivare troppo presto nella dimora che aveva inviato un messaggio sulla collina del suo convento, né troppo tardi. La guarigione costituiva, nella maggior parte dei casi, una questione di fede e ciò era vero in quell’anno 1723, come cinque secoli prima della fondazione del Sacro Romano Impero. Ogni contributo diretto da chi poteva proporre un metodo, d’altra parte, poteva risultare funzionale allo scopo. Il che costituiva la ragione per cui il giovane Bogusch veniva inviato, di tanto in tanto, a chiedere l’aiuto degli ecclesiastici ed in modo particolare l’accesso alla loro risorsa più celebrata. Che non era più, a quei tempi, la conoscenza delle erbe medicinali o le nozioni apprese negli antichi testi redatti dai latini, bensì qualcosa di molto più moderno e soddisfacente: la pressa da stampa donata dal borgomastro, e tutto ciò che tendeva a derivarne; libri delle ore, wettersegen (talismani del tempo) ed il più economico dei medicinali: una piccola riproduzione su carta della Madonna raffigurata sulla pala d’altare del convento, opera di un manierista senza nome, le cui intercessioni salvifiche risultavano ormai largamente discusse in tutta l’Alta Franconia. Ora Cristoforo, dopo aver saltato un sospetto rigagnolo con i piedi scalzi che caratterizzavano il proprio ordine, bussò alla porta che gli era stata indicata, mentre già sollevava in una mano la ciotola delle offerte, mentre nell’altra stringeva saldamente la cartellina con il suo carico di preziosissime figurine. Naturalmente, la presentazione era importante, così come poteva risultare funzionale offrire ai fedeli l’opportunità di scelta. La figlia del mugnaio, trasferitasi nel borgo dopo aver sposato il proprietario della taverna, aprì quindi la porta presentandosi con le mani giunte ed un’espressione di profonda gratitudine. “Reverendo, grazie a Lui siete venuto. Le condizioni di mio figlio non sembrano migliorare. Speravamo che lei potesse fare qualcosa per lui…” Ora la donna una volta depositato l’obolo lasciò sfumare il suggerimento che campeggiava, evidentemente poco oltre la soglia della sua coscienza, mentre l’ecclesiastico fece un inchino educato e rispose con una formula di rito. Quindi annuendo con fare professionale, intascò le monete, varcò l’uscio e si lasciò condurre fino alla camera del malato. Il ragazzo era sdraiato sul letto con accanto una governante, mostrando un’aria provata ma nessun segno che fosse eccessivamente grave. Un candidato perfetto! Pensò Cristoforo, prima di annunciare ad alta voce: “Signore mie, fortunatamente ho qui la cura perfetta per questo tipo d’afflizione. Passando ho notato che avete già versato dell’acqua e l’avete posta sul tavolo: ci servirà. Ora tirerò fuori il mio repertorio.” Senza ulteriori indugi, egli produsse dunque un paio di forbici e una serie di fogli di carta, disposti ordinatamente sopra le lenzuola che coprivano il giovane, ciascuno raffigurante un susseguirsi d’identiche immagini sacre: santi circondati da grandi aureole, ripetizioni illuminate del titulus crucis, varie versioni della Natività ed iconografie dello Spirito Santo… “Che il Signore guidi la vostra scelta.”