C’è una vista che accoglie chi esce alla stazione ferroviaria centrale di Subotica, città serba da poco più di 88.000 abitanti situata non troppo lontano dal confine con l’Ungheria. La facciata di un palazzo simile all’illustrazione di una fiaba, che per il suo esplicito eclettismo, originalità e stile riesce a offrire l’antefatto per l’atmosfera di un quartiere unico nell’Est Europa e nel mondo. Un polo guarda caso di concentrazione, per risvolti casuali della storia e scelte individuali pregresse, di menti eccelse nella storia dell’architettura, ma ancor prima di questo avanguardisti e impavidi ribelli, intenti a coltivare il fervido sistema di un diverso canone esteriore. Ambiziosamente moderno e tradizionalista al tempo stesso, nella misura in cui ci si sforzava di riprendere i motivi endemici della cultura nazionale assieme a ciò che in ogni giorno riesce a connotare ed arricchire la nostra esistenza: la natura stessa. Tramite l’applicazione della cosiddetta Gesamtkunstwerke o “l’opera d’arte complessiva”, un concetto creato in Germania dallo scrittore e teologo K. F. E. Trahndorff e reso popolare da Richard Wagner, quattro decadi prima di assurgere al fondamentale punto di partenza per la corrente parigina dell’Art Nouveau, con manifestazioni destinate a persistere nella pittura, nell’illustrazione, nella moda, nell’arredamento e soprattutto l’architettura. Giacché non è possibile, e neppure immaginabile, voltarsi o rimanere indifferenti innanzi ad edifici come la residenza di Raichle, palazzo multipiano costruito nel 1903 all’interno di un contesto in divenire, che l’avrebbe conseguentemente cementato (e decorato) a beneficio imprescindibile dei suoi contemporanei e le generazioni a venire. Considerato a buon ragione come uno dei più notevoli esempi esistenti del reinterpretato szecessziós stílus o approccio controcorrente, rispetto alla visione accademica degli spazi abitativi entro il territorio del confinante Impero austro-ungarico, che all’epoca aveva già raggiunto il proprio apice grazie all’opera di figure come Ödön Lechner e Dezső Jakab. Sebbene questi non avrebbero trovato l’occasione né sentito il bisogno, contrariamente a Ferenc Raichle, di trasformarsi essi stessi in investitori, erigendo un capolavoro in grado di servire da evidente manifesto autogestito della propria visione artistica del tutto fuori dall’ordinario. Ecco dunque un luogo, letteralmente e in senso pratico, “del cuore” così come esemplificato dal motivo cardiaco ricorrente, dalla forma del cancello in ferro battuto a quella dei parapetti delle balconate e dei bovindi sopraelevati, senza tralasciare lo stesso ingresso incassato da cui s’irradiano, richiamando il frontespizio di tomo fantastico, figure geometriche di gigli in verità composti dallo stesso organo simbolico delle aspirazioni e i sentimenti del corpo umano. Come punto di partenza che va oltre la semplice ricerca visuale, entrando a pieno titolo nel regno spesso metaforico della filosofia…

personaggi

Tra storia e leggenda, il forte concentrico del Dorset che salvò i Britanni dalla tirannia d’oltremare

Al principio luminoso dell’alba, una formazione serrata di lanceri avanzava lungo la pianura verdeggiante. Schiere di 15 uomini affiancati da altrettanti portatori di scudi rotondi per proteggersi i fianchi, ripetute per 10 volte. I loro gridi di guerra scacciano gli uccelli dalla pianura, mentre gli avversari in posizione sopraelevata li osservano con salda convinzione, preparandosi all’impatto micidiale. A un ordine squillante del comandante, forse il cosiddetto primo Re del Wessex, possibilmente suo figlio, la corsa inizia lungo il ripido pendio, sotto una pioggia di possenti giavellotti dalla punta appesantita. Pilum da ogni punto rilevante tranne il nome, pronunciato in un latino dall’incomprensibile assonanza, di un tardo quinto secolo in cui ormai la formidabile dominazione dei Romani era un ricordo lontano. Avvicendandosi oramai in prossimità del terrapieno, i barbari nemici scoprono quanto nessuno, tra cultori della tattica del loro schieramento, aveva mai pensato a prospettare nei piani di battaglia: che il fronte del pendio è in realtà di un tipo artificiale, che discende nuovamente prima di affrontare una salita ancor più ripida da cui è visibile la postazione nemica. Soltanto il timore delle dure ritorsioni della disciplina militare riesce a spingerli là sotto, confidando per quanto possibile nell’esperienza delle precedenti battaglie, in cui i subdoli adoratori delle pietre druidiche si erano sempre ritirati prima di assaggiare il ferro affilato delle rinomate miniere meridionali. Allorché l’avvicinamento finale si avvicina gradualmente a compiersi, tuttavia, succede l’imprevisto. Un alto cimiero si profila tra gli armigeri dei difensori, dalla riconoscibile cresta di piume rosso fuoco. I primi a reagire rompono per qualche attimo la formazione, indicando con timore la figura del suo portatore, che solleva in alto la sua spada. Non un corto kladios celtico e neppure un cleddyf dalla lama a forma di foglia; ma un’implemento lungo e sottile come un fulmine di primavera, in grado di riflettere la luce dell’astro nascente concentrandola direttamente all’indirizzo del comandante all’altro lato della vallata. Una schiera di agguerriti compagni lo circonda preparandosi a difenderlo, sebbene il corso della battaglia sembri ormai già prossimo al capovolgimento. Allorché in quel mentre inizia risuonare un nome tra le entrambe le schiere, freneticamente ripetuto con tonalità del tutto contrapposte: “Artorias, Artorias!”

Molte sono le esagerazioni relative al frangente della battaglia di Badon, così come i dubbi relativi all’effettivo dipanarsi di quel giorno topico nella vicenda storica delle isole inglesi. Gli Annales Cambriae di oltre cinque secoli dopo affermarono che Artù in persona avesse portato per tre giorni e tre notti la croce di nostro Signore, affermazione simbolica mirata a dare enfasi al suo ruolo di baluardo della civiltà contro il suo inesorabile disfacimento e conquista ad opera di forze ostili. Nella Historia Regum Britanniae di Geoffrey di Monmouth, considerato il padre nobile dei miti arturiani, si parla invece estensivamente di come egli in persona avesse caricato le schiere dei Sassoni in quel sito largamente ignoto, riuscendo a uccidere senza nessun tipo di assistenza la cifra straordinaria di 470 nemici. Un risultato ovviamente possibile soltanto grazie all’utilizzo della formidabile spada Excalibur, forgiata dalla pietra meteoritica e generazioni d’incantesimi e preghiere dei suoi seguaci. Così come sussistono le ipotesi di un’effettiva figura storica collegata al culto del primo Re dei Britanni, possibilmente un discendente o il figlio stesso del condottiero latino Ambrosio Aureliano, alcuni storici ritengono di aver localizzato il sito del conflitto iconico presso uno specifico luogo fortificato nell’odierna contea del Dorset. Là dove gli alberi si muovono per l’effetto di un vento misterioso, e grida di corvi risuonano al sopraggiungere del pomeriggio inoltrato…

Giù nel cyberspazio con Lu Yang, poeta del caleidoscopico transumanismo dell’ultima Era

Attraverso il trascorrere dei giorni e delle ore, seduti saldamente innanzi ad uno schermo, mouse e tastiera, può talvolta capitare. Che la coscienza venga risucchiata dentro il flusso delle informazioni, assieme al senso dell’identità latente che costituirebbe in base alle precipue discipline l’anima transiente delle persone. Nel ciclo senza fine di vita e non-esistenza, Samsara dell’oceano di pixel e infinitesimali piegature della materia efficaci nel superamento degli antichi limiti della memoria. Oltre i metodi biologici e persino ciò rientra nella semplice speculazione, là dove la mente può essere soltanto eterea ed in conseguenza di ciò, assoluta… Ed in conseguenza di ciò, condivisa. Questo è il flusso e tale la più estrema iterazione, di un tipo di cultura post-moderna in grado di trascendere le chiare geometrie create da coloro che hanno tratteggiato l’effettiva traiettoria psichica dell’esistenza. Psicologi, neurologi, studiosi del sistema d’interconnessione tra le cellule che aleggiano nell’interstizio tra Universi, non possiedono il segreto necessario per capirlo. Poiché poche sono le persone in grado di sperimentarlo! E ancora meno, quelle che possiedono allo stesso tempo la capacità dialettica opportuna per tradurlo in termini evidenti, il che va oltre la semiotica e sconfina nello spazio iperboreo ed ineffabile del meta-linguaggio. Arte, in altri termini, fornita dell’aspetto implicito di quanto scaturisce dalla non-officina totalmente virtuale di creativi come Lu Yang/Doku, entità umana nata a Pechino nel 1984, formatasi ad Hangzhou per poi trasferirsi nella Tokyo tentacolare, immensa, incomprensibile fontana variopinta che incamera e traduce le molteplici correnti odierne. Così come il veicolo creato da egli, senza un sesso ed una nazionalità precise, priva/o di una biografia ufficiale, in assenza di dettagli espliciti in merito ai propri trascorsi oltre le limitate informazioni già delineate. Poiché: “Nel mondo di Internet è possibile spostarsi oltre i limiti, lasciando dietro di se i stringenti limiti della materia” afferma tramite l’impiego pressoché esclusivo di algoritmi per la traduzione, onde rispondere alle domande d’intervistatori internazionali. Il che non è altro che un preliminare accenno, quasi riduttivo, alla portata olistica del suo metodo espressivo d’artista.

Che potremmo situare nella surreale confluenza, come di affluenti di un singolo corso ponderoso, sopra tre pilastri spesso visti come unici ed al tempo stesso in contrapposizione: la scienza medica per quanto concerne l’anatomia, la cosmologia buddhista ed il metodo espressivo della cultura manga ed anime, in cui ogni cosa viene analizzata soprattutto in funzione di ciò che sembra e quello che può effettivamente rappresentare. Punto di partenza, quest’ultimo, soltanto in apparenza privo di un sostrato di complessità latente. Poiché permette di osservare e commentare il mondo da ogni faccia del diamante traslucido, posizionato al centro indiscutibile dell’Universo stesso…

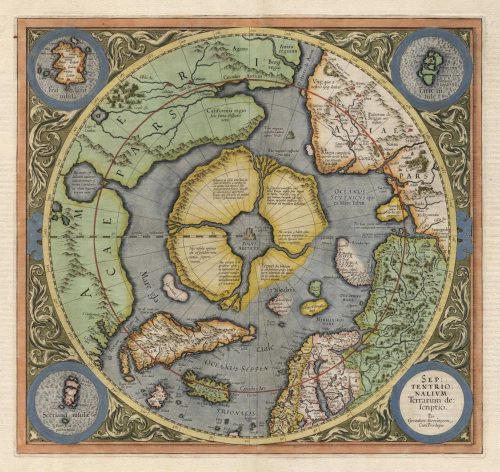

Il magnetismo leggendario dell’oscura rupe captatoria che fagocita gli oceani della Terra

Dopo settimane di navigazione in alto mare a largo della costa della Norvegia, senza punti di riferimento eccetto il tiepido baluginio stellare, l’equipaggio stava cominciando a dare significativi segni di cedimento. Il clima rigido, le scarse riserve d’acqua e di provviste, la carenza sempre più preoccupante di un vento a favore avevano collaborato nel creare un senso di ansietà e condanna, in grado di anteporsi addirittura alla promessa ricompensa dei funzionari di corte al servizio di Edoardo III dei Plantageneti, sovrano d’Inghilterra. Fu allora che venuto meno l’effetto delle rassicurazioni del capitano con il suo fedele astrolabio, gli uomini volsero la propria attenzione in direzione dell’Altissimo, potendo trarre beneficio dai sermoni dell’unico uomo di chiesa presente a bordo. “Miei coraggiosi compagni di viaggio, credetemi” Declamava a più riprese il frate di Oxford, il cui nome la storia sarebbe inaspettatamente riuscita a dimenticare: “Ben presto avvisteremo i Quattro Fiumi ed al centro di essi, l’ultima propaggine a noi prossima del Paradiso Terrestre. Allora Dio in persona parlerà alle vostre anime…”

Quello che sappiamo di tale avventura, portata al culmine probabilmente attorno al XIV secolo, fu in seguito annotato all’interno di un diario scritto proprio da costui, chiamato in latino Inventio Fortunate o la Scoperta Fortunata, di cui abbiamo solamente resoconti di seconda o terza mano. Questo perché il testo, strumentale ma non liturgico, iconico ma destinato a una graduale quanto imprescindibile confutazione, avrebbe languito assieme ad altri in biblioteche polverose, destinate un giorno a perderlo o dimenticare. E nulla sapremmo assai probabilmente, se non fosse stata per la colta citazione fatta dal viaggiatore fiammingo coévo Jacobus Cnoyen di ’s-Hertogenbosch, anch’essa cancellata dalla nebbia del tempo, sebbene destinata a suscitare quasi 300 anni dopo l’interesse del rinomato cartografo Gerardo Mercatore. Che in una lettera al collega studioso e occultista britannico John Dee, parlò di quanto il frate e il suo equipaggio riportarono, al ritorno in patria, di aver effettivamente individuato: “Una montagna nera dalle proporzioni soverchianti, alta e nuda in mezzo al mare. Questa roccia dalla circonferenza pari a quasi 33 miglia nautiche sembrava fatta di una pietra magnetica, ed era circondata da quattro terre emerse divise da altrettanti corsi d’acqua. Questi ultimi a loro volta, fluendo dall’esterno verso l’interno, correvano a gran velocità verso il massiccio, precipitando in un profondo vortice verso le viscere profonde della Terra…”