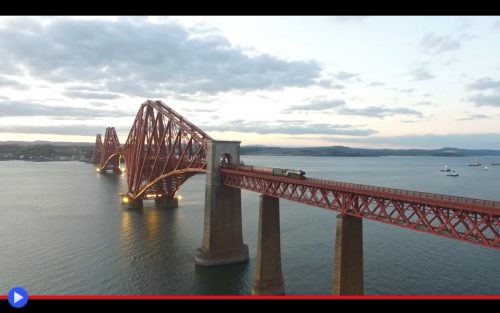

Era un pomeriggio uggioso del 1887 quando Sir Benjamin Baker, due anni dopo l’inizio del progetto più importante della sua carriera, salì presso la cattedra della grande aula ad emiciclo del palazzo neoclassico di Albemarle Street, nel quartiere londinese di Mayfair. Dal grande manifesto posto sopra un cavalletto e preventivamente coperto mediante il classico telo nero della suspense, molti dei presenti membri della Royal Institution avevano già intuito il tipo di lezione che aveva intenzione di tenere, sebbene fosse difficile immaginare effettivamente fino che punto avesse intenzione di violare la regola non scritta di questo tipo di contesti accademici, evitando l’uso prosaico di metafore particolarmente ardite ma sfruttando unicamente proporzioni matematiche asservite all’organizzazione dei concetti latenti. Ogni vago sospetto ed elucubrazione, ad ogni modo, furono chiariti nel momento in cui, dopo una breve cappello introduttivo sul concetto del ponte dell’insenatura di Forth e quello che avrebbe potuto significare per la Gran Bretagna, chiese al suo assistente di scoprire la grande fotografia esplicativa: un’immagine che ritraeva tre uomini seduti, due dei quali su altrettante sedie e sopra manici di scopa in posizione obliqua, in opposizione a quelli usati per sostenere dei mucchi di mattoni facenti funzione di contrappeso. In opposizione a quelli posti ad incontrarsi nel punto centrale, assieme a un asse sopra cui era situato in equilibrio il terzo uomo, mantenuto in posizione per la fisica vigente da un enseble così surrealista. Seguì spiegazione probabilmente lunga ed elaborata, che esulando dallo spettro rilevante del presente articolo, possiamo agevolmente riassumere nella frase “Uguale in linea di principio. Ma più grande.”

Molto, molto più grande: con i suoi esattamente 2.467 metri di lunghezza, con 642 di avanzo rispetto al precedente ponte record di Brooklyn a New York, che essendo stato completato soltanto 4 anni prima aveva dimostrato al mondo la fattibilità, e l’efficienza di una sovrastruttura costruita primariamente nell’acciaio dell’epoca moderna, creato grazie al processo Bressemer brevettato nel 1856. Lo stesso portato ad apparentemente valido coronamento in questa terra di Scozia, per inciso, nel 1878 con l’inaugurazione del ponte simile sul golfo di Tay, ugualmente utile a velocizzare ed aumentare l’efficienza del trasferimento di merci verso settentrione, evitando di dover girare attorno a due delle più rilevanti interruzioni paesaggistiche sulla costa orientale britannica. Era questa, tuttavia, un’epoca di grandi cambiamenti e sperimentazioni, che avrebbe a breve portato ad esempio la Francia al di là della Manica alla costruzione dell’iconica Torre Eiffel, un’altra formidabile dimostrazione della superiorità del ferro dall’alto contenuto di carbonio a quello prodotto dalle forge tradizionali. Che molto poteva sopportare, sebbene avesse limiti ancora non del tutto noti. Almeno fino a quella drammatica notte del 28 dicembre 1879, quando per un tragico errore dei calcoli infrastrutturali, proprio il viadotto di Tay cedette in modo catastrofico sotto il peso di un treno passeggeri, portando alla morte di 75 di loro. Fu per questo con un vago senso di trepidante attesa, oltre che oggettiva curiosità, che i presenti alla prima dimostrazione tecnica di cosa Baker e il principale collega, anch’egli “Sir” John Fowler avessero intenzione di fare, per allontanare il più possibile l’ipotesi che un frangente simile potesse verificarsi ancora. Difficile immaginare effettivamente in quanti, nell’insigne riunione, potessero effettivamente immaginare fino a che punto fossero intenzionati ad arrivare…

Mese: Aprile 2023

L’improvvisa manifestazione dei gamberi miracolosi nelle pozzanghere del Maine

Quanto delicato è realmente questo ecosistema, fino a che punto dobbiamo pensare ai nostri gesti e quello che riescono a causare, più o meno direttamente, nello scivoloso rapporto tra gli eventi fino a condizioni non più necessariamente recuperabili, in alcun modo conduttive a condizioni che si oppongono all’entropia? Per comprenderlo davvero, utilizzando un caso come punto di riferimento, basterà guardare al triste fato del gambero fata della Florida (Dexteria f.) finito per estinguersi nel preciso momento durante l’anno 2010 in cui, per costruire un edificio, fu deciso di prosciugare un piccolo punto d’accumulo dell’acqua piovana, in una depressione totalmente indistinguibile da tutte le altre. Almeno finché non fu fatto notare, purtroppo in ritardo, la maniera in cui quel sito costituiva l’unico recesso noto per quella notevole specie animale, che a partire da quel momento sarebbe stata relegata alla memoria dei naturalisti e i libri scientifici sul tema dei piccoli crostacei nuotatori. Giusto, sbagliato, poco importa: il corso del progresso porta l’uomo a muoversi attraverso dei binari obbligatori. Che pur espandendo i territori e i margini del profitto materiale, tende a metterlo in conflitto con l’ambiente così com’era prima della sua venuta. E tutto quello che all’interno di esso, fin da un’epoca remota, continuava a vivere in maniera ragionevolmente indisturbata. Ma il problema principale, che esula persino dallo spettro dei problemi presi in considerazione negli ambienti dei commissari ambientalisti più appassionati, è la maniera in cui non tutti le creature sono carismatici, appariscenti, sufficientemente grandi da lasciare un chiaro segno nella mappa ideale delle circostanze. E ve ne sono alcune, in modo particolare, che sfuggono alla percezione della gente comparendo ai meri margini della coscienza, a stagioni alterne, per poi ritornare nuovamente nell’ottuplice ed impercettibile dimensione.

Anostraca, forse saprete già di cosa parlo. O più nello specifico Branchinecta, Branchinectidae. Non le tipiche “scimmie” di mare in salamoia, questa volta (giocattolo scientifico dei tempi andati) né il triops, minuto fossile corazzato dal guscio idrodinamico (di cui pure parlammo in tempi non sospetti) bensì quei loro umili cugini raramente superiori ai 3-5 cm di lunghezza, disseminati nell’intero territorio degli Stati Uniti a partire dalla penisola meridionale nell’Atlantico ai fino ai territori ricoperti di foreste, pianure aride, colline remote lungo il tragitto della costa situata maggiormente a settentrione. Questo perché di animali acquatici che vivono primariamente circondati dalle acque ce n’erano già troppi. Laddove il gambero fata essenzialmente non ha nessun reale bisogno di quel tipo di presupposto. Facendo del suo stile la capacità di prosperare non soltanto nell’entroterra, bensì sfruttando quel tipo di pozza d’acqua dolce meramente stagionale, che compare al culmine della stagione delle piogge per poi evaporare o essere assorbita dalla terra, nel corso dell’estate più secca e incombente. L’inizio ricorrente, per tali esseri, di una drammatica ed al tempo stesso imprevedibile avventura…