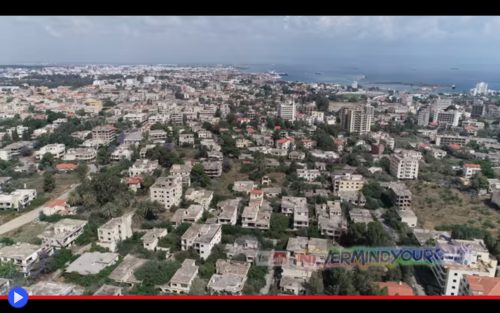

Nessun movimento, zero automobili, neanche l’ombra di una persona. Mura cascanti di edifici parzialmente consumati, dopo 45 anni d’abbandono ed incuria situazionale. Chi avrebbe mai pensato di riuscire a incorporare in una singola occhiata dal cielo priva di artefatti o scenografie l’intero aspetto di una catastrofe urbana dalle cause non evidenti, così drammaticamente simili nei loro chiari effetti alle radiazioni sprigionate da una catastrofe nucleare? Ma questa non è Pripyat, vicino Chernobyl, né una vecchia scena ripresa dai Hiroshima o Nagasaki. Attraverso la storia più recente dei media autogestiti e indipendenti, quasi nessun strumento si è rivelato maggiormente versatile ed efficace dell’umile drone. Una piattaforma telecomandata e a basso costo, in grado di sorvolare le circostanze che si desidera documentare, senza mettersi direttamente in pericolo come con l’impiego di elicotteri tradizionali. E in casi come questo, dove il livello di rischio si avvicina molto a quello di una zona di guerra, proprio perché formalmente, siamo nel luogo che in tutto il Mediterraneo, presenta una storia maggiormente simile alla zona demilitarizzata tra le due Coree. Con una significativa differenza, in grado di renderlo se possibile, ancor più inquietante: il fatto che il territorio fatto oggetto di sorveglianza continua e un severo divieto d’accesso, punibile immediatamente mediante l’impiego di armi da fuoco sempre cariche, contenga l’intero estendersi di una vera e propria città, un tempo popolata da 35/40.000 abitanti ed oggi l’unico quartiere completamente disabitato di un centro abitato che la circonda, al di là di un alta recinzione formata da filo spinato, muri invalicabili e fichi d’India. Benvenuti a Famagosta, sull’assolata isola di Cipro ed in particolare nella zona derelitta di Varosia, il tempio del turismo un tempo noto come “la Riviera francese a largo della Turchia” prima che proprio quel problematico vicino nazionale intervenisse, con carri armati, elicotteri e truppe d’assalto, per porre la parola fine ad una crisi politica e d’ordine pubblico dalle pesanti implicazioni umanitarie. Ma sarebbe certamente ben difficile interpretare l’impiego diretto delle armi, in questo come altri eventi della storia antica e moderna, come un qualsivoglia tipo di miglioramento…

L’evento trasformativo noto come Operazione di Pace a Cipro (ironico, nevvero?) ebbe inizio nell’estate del 1974, benché la sua origine remota possa essere fatta risalire all’accordo stipulato a Zurigo nel 1960 per la lungamente desiderata indipendenza dell’isola, col beneplacito della potenza coloniale inglese e i due vicini territoriali Turchia e Grecia, che restituiva formalmente il controllo di questi luoghi al moderato leader politico Makarios III, arcivescovo e primo presidente di un paese che purtuttavia, non sembrava destinato a conoscere uno stato sociale di quiete solida e duratura. Vigeva tra queste coste fin dall’epoca dell’impero Ottomano, infatti, una situazione di convivenza interculturale tra la maggioranza della popolazione di etnia greca e quella proveniente dalla vicina Turchia, costituente circa il 30% del totale. Con occasionali, eppur sempre risolvibili attriti, sempre più spesso stemperati dallo spontaneo senso di amicizia e fratellanza delle nuovissime generazioni. Finché nella primavera del 1974, non venne scoperto come l’organizzazione nazionalista greca EOKA-B stesse organizzando un colpo di stato armato contro il governo pacificatore di Makarios III, che subito si affrettò a scappare dal palazzo presidenziale, venendo prelevato e portato in salvo a Londra. La situazione precipitò e i casi di violenza ai danni dei turco-ciprioti aumentarono drasticamente. Gruppi armati di milizie e vigilanti pattugliavano le strade. E fu allora, impugnando con furia le parole scritte nel trattato di Zurigo, che prevedeva il possibile intervento di ciascuno dei tre firmatari allo scopo di mantenere il delicato status quo vigente, che il capo di stato turco ed ex-ufficiale di marina Fahri Korutürk ordinò l’intervento militare da parte delle truppe del suo paese. E il destino del quartiere/città di Varosia, in quel preciso momento, intraprese la sua drammatica strada futura…

architettura

Arriva dalla Cina il primo grattacielo parallelo al suolo

33 milioni di abitanti: nei miei sogni la città è una nave. Sospinta dal vento nella direzione del cambiamento, attraverso le sinuose anse del percorso meno lineare che si possa giungere a concepire sotto l’apparente luce chiarificatrice dell’ottimismo. Perché se l’interscambio d’idee, concetti e linee guida che sorregge questa macchina sociale non potesse che costituire il mero spostamento tra un punto 诶 e 必, davvero ben poco resterebbe per offrirci una reale prospettiva sulla vita, l’universo e tutto ciò che ne deriva. Ma se l’agglomerato urbano in questione, come sembra, fosse il polo commerciale e grande capitale della Cina centro-meridionale attraverso i secoli di Chongqing, allora non potrei negare di essere all’inizio di un periodo fortunato; perché otto (八) torri alte fino a 350 metri, sorgono da qualche tempo in questo luogo, erette in modo tale da costituirne l’alta vela architettonica ideale… Se soltanto, sull’esatta confluenza dei due fiumi Jialing e Yangtze, avessero incontrato l’obiettivo di ammainare qualcosa! Piuttosto che agire con il ruolo di piloni, per un ulteriore spazio abitativo a 265 metri di quota, capace d’individuare una linea perpendicolare al resto.

È una trave, un ponte, un tetto longilineo. La sommità di un dolmen privo di confini. È il Cristallo, niente meno (Nome Ufficiale Offerto al Marketing) ovvero il primo grattacielo orizzontale, un qualcosa che potrebbe facilmente diventare, negli anni culmine di una lunga carriera, il simbolo ulteriore dell’architetto israeliano-canadese di larga fama Moshe Safdie, considerato il modo in cui ricorre qui per la seconda volta nel nuovo complesso dal nome assai generico di Raffles City, dopo l’uso di un qualcosa di paragonabile fatto nel suo Marina Bay Sands Hotel di Singapore (2010) ovvero le tre torri con la “barca” sopra. Ma non soltanto, questa volta, con lo scopo di costituire una piscina senza sponde che sconfina nell’apparente vuoto, e sopratutto su una scala totalmente differente: 300 di lunghezza per 30 di ampiezza e 22,5 d’altezza, sostenuti da una struttura in acciaio e vetro dal peso approssimativo di 12.000 tonnellate, all’interno della quale troveranno posto un osservatorio, la lobby di un hotel, un club, svariati ristoranti e neanche a dirlo un ricco giardino, con tanto di alberi trapiantati ad un quota alquanto inusitata per l’universo vegetale urbano. Con un uso del tempo verbale futuro perché l’inaugurazione, allo stato attuale della faccenda, è prevista soltanto per la seconda metà del 2019, con il beneplacito del committente CapitaLand, enorme agglomerato per la gestione di proprietà immobiliari che ha sostenuto, tra le altre cose, gli investimenti dietro ai magnifici appartementi The Interlace di Singapore (arch. Ole Scheeren). Ma la parte pesante della costruzione ingegneristica, a conti fatti, è per lo più terminata, col sollevamento intercorso verso la fine di febbraio del sopra-citato pezzo forte, di un insieme di palazzi comunque avveniristici sotto più di un singolo aspetto…

Giappone in rovina: alberghi abbandonati a un paio d’ore dalla capitale

Tagliando rabbiosamente l’aria di campagna col suo terribile ronzio, il drone sorvola le acque tranquille di un particolare tratto del fiume Kinugawa, dove soltanto ai funzionari di governo, i samurai di un certo livello e i monaci del grande tempio shintoista dedicato a Tokugawa, condottiero che completò l’unificazione di quel paese, veniva permesso di compiere le proprie abluzioni. Per la presenza di una sorgente termale sulle pendici di una collina situata a un paio di chilometri e scoperta soltanto nel 1691, le cui acque potevano costituire una preziosa panacea di tutte quelle afflizioni che, nell’epoca antecedente alla modernità, venivano pazientemente tollerate dalla gente comune. Mentre oggi, tutti possono acquisire quel livello di servizi e svago, a patto di disporre di una quantità adeguata di denaro da investire nell’economia di quello che riuscì a diventare, verso la metà degli anni ’70, un vero e proprio resort ad alta percorrenza, paragonabile a un villaggio dalle medie dimensioni. Mentre l’obiettivo della telecamera si avvicina un po’ alla volta, tuttavia, s’inizia a scorgere un qualcosa d’inaspettato: le finestre degli alti palazzi, un tempo ornate da piante, con tavoli per fare colazione o gente intenta a rilassarsi mentre osserva il panorama, appaiono quest’oggi vuote come le orbite di un teschio abbandonato. Neanche un’automobile figura all’ombra delle loro mura, come se d’un tratto, ogni persona avesse lasciato questo luogo all’arrivo di un qualche tipo di catastrofe terrificante, come un terremoto, uno tsunami o perché no l’attacco dei demoni ( oni – 鬼) arrabbiati (okoru – 怒る) da cui prese il nome questo luogo ragionevolmente ameno. Dopo tutto, siamo in Giappone giusto? Eppure, la triste fine della parte derelitta dell’onsen (温泉 – stazione termale) ancora celebre di Kinugawa ( 鬼怒川 ) non ha origini di tipo naturale o mistico, costituendo piuttosto l’effetto collaterale di una serie di casualità di tipo finanziario ed economico, largamente frutto delle manipolazioni umane.

Secondo quanto riportato in vari blog del settore urbex, disciplina di esplorazione abusiva per cui il Giappone del dopo-bolla immobiliare offre un ampio ventaglio d’opportunità, il dramma di questo luogo ebbe inizio al volgere del 1990, quando la banca locale della vicina cittadina di Ashikaga, principale finanziatrice delle aziende che si erano occupate di sviluppare il lato turistico della regione, va incontro a un improvviso fallimento. La ragione fu la stessa della più recente crisi economica globale del 2007-2008: acquisizione di una quantità eccessiva di crediti soggetti a cartolarizzazione, ovvero passati per più volte di mano svalutandosi più e più volte, fino all’evaporazione di un qualsivoglia valore residuo. Prive di una base solida per mantenere salde le proprie finanze, in una situazione ulteriormente appesantita dal calo dell’interesse pubblico nei confronti delle cosiddette okuzashiki (奥座敷 – [case con] la stanza per guardare il giardino) ove ritirarsi dal tram-tram della vita cittadina, le aziende che avevano in gestione il resort caddero l’una dopo l’altra, portando i propri interessi operativi altrove. Ma il loro scheletro, come possiamo ben vedere grazie all’occhio intento a scrutarlo dal cielo, restò lì.

Gli echi di Sumela, fortezza della fede scavata nella roccia del Ponto

Molte sono le attrazioni d’importante rilevanza storica situate a ridosso del Mar Nero, particolarmente nella parte nord-occidentale dell’odierna Turchia, dove ebbe modo di prosperare per un periodo di oltre 2 secoli il più forte degli stati successori, eredi del potere e del prestigio di Costantinopoli la Grande. L’impero di Trebisonda, fondato dalla famosa dinastia dei Comneni a partire dal 1204 d.C, la cui forza d’animo e capacità di comando avrebbero permesso di sopravvivere persino alla possente Roma d’Oriente. Eppure il monastero di Sumela ovvero la “Montagna Nera” (Sou Melà) situato nel distretto di Maçka spicca in modo singolare per la sua lunga e articolata storia, a partire da un’epoca che si perde oltre le nebbie più remote dell’Alto Medioevo. Proprio quando, secondo le cronache acquisite, i due monaci itineranti provenienti da Atene, Barnabas e Sophronios, scalarono queste rocce alla ricerca di una visione inviata dalla Vergine Panaghia (“la più santa nei Cieli”) in persona, che indicava una grotta mistica come luogo in cui era stata nascosta una sua icona dall’apostolo Luca Evangelista durante la sua fuga verso Occidente. E fu così che ritrovandola e ponendola sul piedistallo d’ordinanza, gli ecclesiastici fondarono quella che sarebbe diventata in seguito la chiesa nella caverna, il sancta sanctorum di uno degli edifici turchi più incredibili che siano giunti intatti fino all’epoca contemporanea sostanzialmente intatti in ogni loro aspetto.

La ragione per la complicata architettura di questo luogo da anni chiuso al pubblico, nonostante la sua fondamentale importanza culturale, va del resto rintracciata dall’alto numero di potenti governanti e condottieri, che a più riprese scelsero di farne, indipendentemente dalla loro fede, un importante gioiello sulla corona del loro prestigio. A partire dal generale Belisario, inviato durante il VI secolo dall’imperatore Giustiniano I nella difficile (se non impossibile) missione di riconquistare i territori un tempo appartenuti alla gloria imprescindibile del grande Impero Romano. Il quale, investendo una parte considerevole dei propri fondi di guerra, ampliò e fortificò questo complesso, con il probabile piano contingente di farne una base per il proprio presidio nella regione. Ma fu soprattutto Alessio III Comneno (1349–1390) in un momento imprecisato del XII secolo, a investire gli ampi fondi del suo patrimonio per trasformare queste mura fin quasi all’impressionante aspetto contemporaneo, chiamando gli artisti più abili allo scopo di abbellirle con affreschi memorabili con l’obiettivo di rendere omaggio alla Vergine e il Salvatore, che gli erano apparsi per salvarlo durante una tempesta in mare. Fu questa l’epoca in cui la casta monacale di Sumela avrebbe assunto una notevole influenza politica e sociale, arrivando ad essere citata in una crisobolla del 1365 (decreto imperiale) per l’esenzione virtualmente completa dalle tasse, punendo allo stesso tempo tutti quei funzionari che avessero osato esigerne tributi considerati eccessivi. Ma al possente impero di Trebisonda, a quel punto, restavano esattamente 110 anni di storia, prima che i potenti Ottomani ne facessero una propria provincia al sibilo di lame e il boato degli archibugi. Eppure in qualche modo, ancora una volta, il monastero sarebbe sopravvissuto…