Un poco alla volta, procedendo a ritmo rallentato, il titano si convinse di poter riuscire a compiere la sua missione. Per il tramite di un singolo individuo, o cellula pensante del suo vasto corpo, con il compito di far passare, letteralmente, tale inusitata massa per la cruna invalicabile di un ago. Motori a ritmo rallentato, per ordine del capitano, fino alle propaggini del primo ingresso, o insenatura. Quinti totalmente spenti, mentre l’aiutante nella pilotina, imbarcazione piccola, ma… Erculea, riceve il capo estremo di un lungo cavo per il traino, ed inizia a incedere con passo (d’elica) del tutto privo d’esitazioni. Quasi come se una cosa simile, per tale controparte, fosse questione d’ogni giorno. La data è l’11 ottobre scorso, la nave in questione, il vascello da crociera MS Braemar, lungo 195 metri e largo 22,5. I testimoni almeno 1.300, quelli situati a bordo dei suoi molti ponti dall’arredo sobrio ed elegante. Mentre il valico, con la larghezza di 25 appena per gli interi 6,4 Km della sua estensione… Ah, il valico!

Costruire ponti, non muri, avrebbe potuto essere lo slogan di Periandro, tiranno di Corinto tra il 627 ed il 587 a.C, mentre la Grecia vedeva le sue principali città stato chiuse dentro fortificazioni progressivamente più imprendibili, contro la minaccia incipiente dei propri vicini ed il pericolo pendente delle mire espansionistiche persiane. Ponti d’acqua, niente meno, tra le due masse dello stesso fluido situate nelle intercapedini tra il continente ed una grande foglia topografica di gelso, allora nota come Πελοπόννησος – Il Peloponneso. Giusto “poco” prima che (nel Medioevo) i conquistatori provenienti dalla città di Venezia la ribattezzassero terra, per l’appunto, di Morea. Mentre il sogno di quel grande governante di un’epoca tanto remota, ancora una volta, dovette essere inserito tra le cose potenzialmente utili, ma semplicemente troppo costose, onerose o difficili da costruire. Sin da quando nel settimo secolo a.C, Periandro stesso ebbe a decidere come piuttosto che tagliare un profondo canyon tra le due masse di terra, ove far passare i principali scafi commerciali della Grecia, sarebbe stato assai più conveniente costruire il Δὶολκος, una rampa con strada sopraelevata, lungo cui gli equipaggi potessero sollevare i propri scafi e trasportarli, faticosamente, dal golfo di Corinto fino a quello Saronico, e viceversa. Una scelta comprensibile, quando l’alternativa risultava esser il completo periplo (circumnavigazione) della penisola del Peloponneso. Il che non fu, nei fatti, solamente una rinuncia, ma anche una precisa scelta strategica mirata a mantenere i porti della sua città nel massimo stato di rilevanza per l’intero mondo Greco.

Nel primo secolo a.C, quindi, il filosofo Apollonio di Tiana avrebbe profetizzato dalla sua città in Anatolia come chiunque avrebbe mai tentato, allora o in futuro, di mettere in atto il piano originario di Periandro, avrebbe inevitabilmente fallito, finendo per perire in maniera violenta. E per i secoli successivi, alquanto incredibilmente, tale sfrenata ipotesi venne più volte riconfermata dalla macabra realtà dei fatti…

L’uccello asiatico che incarna i princìpi contrapposti dell’esistenza

In origine fu il verbo e la parola. Una parola, in particolare: Fuoco. Ardente di passione, come quella dei due esseri primordiali nonché unici di questo mondo, la Dea-serpente Nüwa e il primo essere umano, colui che sarebbe diventato celebre, abbastanza presto negli alterni sentieri della storia, come l’Imperatore Fuxi. Dei quali si narra che vivessero sulla cima dell’alta montagna di Kunlun (l’odierno Huashan) poco prima che le fiamme accese da ciascuno per scaldarsi si unissero in un’unica vampata impressionante, alla luce della quale i due decisero, d’un tratto, di sposarsi. Scelta questa certamente inaspettata, considerato come fossero in effetti fratello e sorella, entrambi figli del gigante Pangu… Ma del tutto imprescindibile, per dar la vita a tutte le creature viventi, derivanti dalla loro unione. Ora, l’effettivo aspetto di Fuxi fu a lungo oggetto di discussione nella tradizione mitologica cinese: busto d’uomo e coda di rettile, secondo alcuni, mentre nell’opinione d’altri egli sarebbe anatomicamente indistinguibile da noi, in quanto personaggio storico vissuto effettivamente all’incirca 4 millenni fa, responsabile tra le altre cose di aver inventato la caccia, la pesca, l’addomesticazione degli animali e l’arte della cucina. Sotto il sigillo simbolo del proprio regno, rappresentato sulle tavolette, in opere scultoree e pitture tombali, dalle ampie ali, il collo sinuoso e la riconoscibile pelata vermiglia sulla cima di una testa coperta di piume. Caratteristica dell’animale noto in tali luoghi come Dāndǐnghè (丹顶鹤) ma che noi siamo soliti chiamare Grus japonensis o gru coronata rossa.

Al punto che nell’iconografia tradizionale, Fuxi viene spesso raffigurato a cavallo di uno di questi uccelli, mentre è intento a far ritorno temporaneamente nelle regioni dell’Empireo ove incontrò in origine la sua divina signora. Al pari dei molti Immortali riconosciuti dalla filosofia Taoista, che ne avrebbero seguito successivamente l’esempio. Ben poche creature appartenenti al regno naturale possono, del resto, vantare la stessa rilevanza folkloristica e nell’intero mondo dell’arte di una delle più grandi e rare appartenenti a questa famiglia d’uccelli, eternamente raffigurata o descritta nelle creazioni d’ingegno dei tre i paesi dell’Estremo Oriente: Cina, Corea e Giappone. Ove in merito a questo essere, nei fatti uccello molto longevo capace di raggiungere facilmente i 70 anni di età, si era soliti affermare che potesse sopravvivere oltre un millennio, acquisendo gradi di saggezza totalmente ignoti ai comuni abitanti della Terra. Nella cosiddetta terra di mezzo (中文 = Cina) il motivo della gru coronata in particolare iniziò a ricorrere nei bronzi cerimoniali delle due prime dinastie Shang e Zhou, prima di trasformarsi nel letterale filo conduttore di un’intera tradizione che nacque come religiosa, per poi diventar quasi scientifica nella ricerca di un metodo per prolungare la propria vita. Quella secondo cui i due primi esseri, Nüwa e Fuxi, avrebbero costituito la letterale equivalenza del “dare/ricevere” ovvero “passivo/attivo”, “negativo/positivo” e così via a seguire, come rappresentato al centro del diagramma degli Otto Simboli (o trigrammi) dell’Imperatore, un cerchio con due forme che s’inseguono a vicenda. Una bianca e l’altra nera, esattamente come le piume contrapposte dell’uccello che tanto a lungo, avrebbe volato sui paraventi. Al punto che oggi, in molti, sarebbero fin troppo inclini a definire un tale essere come soltanto leggendario, anche considerata l’infrequenza pressoché totale con cui capita di osservarlo dal vero. Eppure, difficile negarlo: la gru coronata vive ancora…

Il grande fiume sotterraneo creato per proteggere la capitale giapponese

Tanaka gettò uno sguardo rapido verso la stazione di Ichinowari, tentando di scacciare via il senso di colpa, tanto distante dal suo modo di affrontare i casi della vita. L’aveva detto lui del resto, al capo-sezione di Kita-Cho, che fermare per strada il ragazzo delle consegne del tofu mentre si recava al commissariato di zona non sarebbe stata una buona idea. Ma gli ordini dell’oyabun erano stati chiari: nessun quartiere per coloro che tentavano di coinvolgere la polizia. Tutti dovevano pagare la loro quota. Annientare i tentativi di ribellione. Così si era messo alla guida della Century di sua madre, inseguendo il furgoncino Mazda Bongo lungo alcune delle strade maggiormente trafficate della megalopoli… Ma di certo non voleva finire per buttarlo fuori strada e tanto meno, l’avrebbe mai mandato a sbattere contro la cabina della polizia! Ora pioveva, era tarda sera, aveva perso il cellulare nel tentativo di chiedere aiuto durante le prime fasi della sua rocambolesca fuga a piedi e a quanto pare, avrebbe dovuto passare la notte fuori città. Così tentando di non attirare troppo l’attenzione, scavalcò il guardrail a lato della strada dove si trovava successivamente alla corsa in treno, per fare il suo ingresso dentro quello che poteva solamente essere, almeno in apparenza, un campo da calcetto per i ragazzi della scuola. Le sirene già risuonavano sulla distanza, quando l’uomo della Yakuza intravide una possibile speranza di salvezza: la piccola cabina di cemento, con un portone metallico lasciato miracolosamente socchiuso. “Yatta, che fortuna!” Sussurrò tra se e se. Perché Tanaka, in quel momento, seppe esattamente dove si trovava. E capì come avrebbe fatto a ritornare nel territorio protetto dalla Compagnia! Esagerando il movimento delle braccia mentre accelerava il ritmo della camminata, fece quindi i ventiquattro passi che lo separavano dalla salvezza. E i settecento successivi, lungo l’interminabile scalinata di cemento, fino alle viscere della terra stessa…

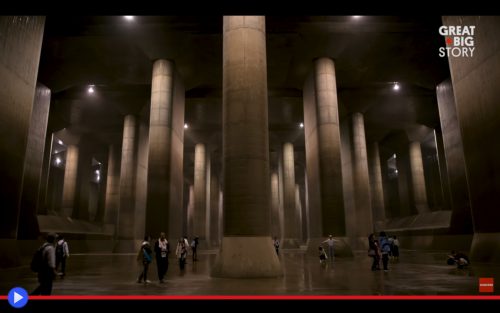

Avete mai sentito parlare del Sistema Metropolitano dei Canali Sotterranei nell’Area Esterna? Anche detto 首都圏外郭放水路 (shutoken gaikaku hōsuiro) o ancor più in breve, G-Cans (acronimo che non sembrerebbe essere l’abbreviazione di alcunché) dall’intero popolo di Tokyo, a cui generalmente viene attribuito il patrocino nelle trattazioni internazionali nonostante il centro di controllo, i principali accessi di manutenzione e soprattutto il vasto tempio/serbatoio di tracimazione siano collocati presso i sobborghi della cittadina indipendente, qualche chilometro a nord, di Kasukabe. Per una precisa considerazione strategico-topografica, finalizzata a poter raccogliere, ogni qualvolta se ne presenti la necessità, le acque in eccesso provenienti dai cinque vorticanti fiumi di Tonegawa, Arakawa, Tamagawa, Sagamigawa e Tsurumigawa, al fine di convogliarle tutte nel più grande e capiente Edogawa, verso le acque salmastre della baia. Ogni qualvolta, naturalmente, piogge troppo ingenti o il corso di perturbazioni significative finisca per attraversare una delle aree più intensamente popolate dell’Asia e del mondo, ove l’intensa attività urbanistica ha da tempo ormai del tutto cancellato con l’asfalto la naturale permeabilità del suolo. Ma come spesso capita, la gente ha ormai da tempo dimenticato. Come l’impressionante cattedrale sotterranea lunga 177 metri e i cinque “pozzi-albero” verticali da 70 metri di profondità e 30 di diametro siano in realtà la mera punta dell’iceberg. Di un intero tunnel sotterraneo lungo più di 6 Km, al cui confronto, costruire una qualsiasi linea della metropolitana sembrerebbe poco più di un gioco da ragazzi…

Agente speciale Beluga, la spia venuta dal mare di Barents

“Niente foto, umano sul pontile, niente foto. Acqua in bocca e soprattutto, niente video!” sibilò in un canto acuto degno del leggendario canarino di mare Hvaldimir, la creatura con il nome composto in egual misura da hval, balena in lingua norvegese e Vladimir dall’attuale presidente della Federazione Russa, per associazione mass-mediatica d’idee. Ma a quel punto era già troppo tardi, mentre Joachim Larssen, viaggiatore bipede in visita presso il porto di Hammerfest nel Finnmark, estrema punta settentrionale del continente europeo, puntava la sua videocamera GoPro verso il grazioso muso della creatura dal peso di una tonnellata e mezzo, bianca come la neve, gli occhi neri tondi e privi di espressione facile da interpretare. Ragion per cui nessuno, essenzialmente, avrebbe mai potuto ipotizzare il suo effettivo stato d’animo, all’essere di nuovo diventata, volente o nolente, la balena più famosa dei Sette Mari. “Basta, l’hai voluto tu!” Fischiò quindi, benché tale affermazione risuonasse come una risata frutto delle buffe circostanze; poco prima d’afferrare saldamente, con la grande bocca dai denti radi (a cosa servono d’altronde, quando trangugi il pasto tutto intero?) quell’oggetto digitale, per poi trascinarlo fino al fondo della baia in mezzo a spazzatura, pezzi di plastica e detriti abbandonati. Segue qualche attimo nel buio e nel silenzio mentre noi, gli spettatori, siamo portati a chiederci in quale maniera, esattamente, queste immagini abbiano raggiunto i nostri schermi. Finché 3, 2, 1… Risaliamo per veder la luce, assieme a quella telecamera, consegnata nuovamente nelle mani del suo proprietario, direttamente dalle fauci sghignazzanti di quel mattacchione, Hvaldimir il giovane beluga.

Fastidio, allegria, divertimento? Chi può dirlo. L’attuale stato d’animo di questa vera e propria celebrità, trattata in infiniti articoli a partire dall’aprile scorso, quando venne avvistata per la prima volta da un’imbarcazione di pescatori locali a largo dell’isola di Ingøya, all’interno di un’areale normalmente non frequentato dalla sua specie. E con qualcosa addosso che potremmo definire, per usare un eufemismo, come una vera e propria eccezione degli eventi: una sorta di imbracatura/collare, evidentemente messogli addosso in circostanze pregresse come parte fondamentale di una qualche iniziativa umana. Furono quindi proprio costoro, Joar Hesten e colleghi, a notare per primi come l’animale presentasse un’indole socievole tale da lasciarsi avvicinare ed accettare il cibo dagli sconosciuti, per seguire quindi da vicino il movimento dell’imbarcazione. E decidere, sull’onda del momento, di fare il possibile per liberarlo dallo strano oggetto, dapprima sporgendosi e tentando di slacciarlo, quindi giungendo a mettersi la muta per tuffarsi nelle gelide acque provenienti dal Circolo Polare Artico. Al che finalmente, il capo d’abbigliamento venne tolto e trascinato a bordo, con apparente gratitudine del candido cetaceo, ben presto ritornato alle profondità abissali dell’oceano settentrionale. Soltanto per scoprire, qualche ora dopo, sopra il giogo per mammiferi marini, la dicitura carica di un qualche misterioso significato: equipaggiamento di San Pietroburgo. “E non trovate anche voi…” Si dissero a vicenda i primi scopritori: “Che l’attacco superiore dell’imbracatura fosse l’ideale per un’arma o telecamera di qualche tipo?”

L’essere umano, tra tutti gli utilizzatori dell’Oceano, è sempre stato quello che ama maggiormente le storie. E ancor più che agli altri, tale descrizione si applica a una ciurma di marinai. Così che non ci volle molto, perché al gruppo ritornasse in mente la questione ormai semi-leggendaria dei cosiddetti delfini da guerra, e anche beluga s’intende, famosamente addestrati sia dalla marina statunitense che quella sovietica tra gli anni ’70 e ’80, al fine di assistere con lo sminamento delle acque, infiltrarsi oltre le linee di un paese ostile o quando necessario, trasportare bombe o far direttamente fuoco contro gli intrusi. Tanto più che nel ben più recente 2017, uno strano servizio mandato in onda dalla Tv di stato russa Zvezda ha ebbe l’occasione di mostrare al pubblico la maniera in cui esperimenti simili fossero recentemente ritornati in auge, sostenendo la potenziale ipotesi che uno degli esemplari fosse potenzialmente fuggito, o per usare un termine maggiormente specifico avesse disertato verso i territori di un paese straniero…