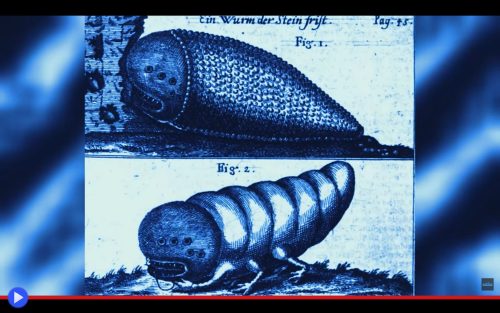

Analizzare le imprese tecnologiche di una nazione risalente al decimo secolo a.C. è un proposito che incontra spesso difficoltà in funzione dell’assenza di testimonianze, frammenti letterari o testi di riferimento giunti totalmente integri fino all’epoca contemporanea. Il fatto che quel popolo, d’altronde, possa essere l’originale fondatore di una delle principali e più antiche religioni umane, come ampiamente spiegato nel suo Libro mantenuto gelosamente integro attraverso le generazioni, può d’altra parte presentare il problema opposto. Dove apporre la divisione tra reale e simbolico, tra materia e metafora, tra cronaca e leggenda? La ricerca di un simile punto di cesura, negli studi rabbinici del canone ebraico, prende per l’appunto il nome di Midrash, costituendo un importante campo di studi per gli storici interessati all’aspetto teologico dei fatti narrati all’interno del Talmud. Tra i testi tramandati in cui il popolo eletto, durante il proprio esilio babilonese successivamente alla distruzione del secondo Tempio di Gerusalemme, mise per iscritto l’ampia collezioni di credenze, leggi e discipline filosofiche costituenti il repertorio un tempo orale delle originali 12 tribù di Israele. Ove si narra, tra le altre cose, della fondazione e successione dinastica del Regno Unito, che avrebbe dominato Israele, Cisgiordania e Giordania tra il 1030 e il 930 a.C, quando raggiunse l’apice durante l’egemonia del suo terzo sovrano, Salomone figlio di Davide, profondamente devoto all’insegnamento dell’unico Dio. Ora senza entrare nella complessa questione politica, relativa all’esistenza mai verificata archeologicamente di tale identità territoriale, ciò che ha lungamente gettato ombre sull’interpretazione letterale dei fatti narrati è l’effettiva costruzione del più importante monumento di quell’epoca, l’imponente luogo di culto costruito con pietre monolitiche al fine di rendere omaggio al Creatore; un edificio alto 25 metri, largo 20 e lungo 60, la cui edificazione in base alle nozioni di cui disponiamo apparirebbe materialmente più probabile cinque o sei secoli dopo, durante l’epoca del regno di Judah diventato una provincia del vasto impero persiano, per poi essere retrodatata al fine di aumentare la nobiltà ed antichità percepita dei suoi creatori. A meno di poter ricorrere, s’intende, ad un qualche tipo di assistenza sovrannaturale, così come specificato dai previdenti cronisti del Talmud, qualcosa di ricevuto, s’intende, direttamente da Colui che può. Se ne spiega estensivamente la natura, successivamente ad alcune menzioni oblique nel Vecchio Testamento, nel capitolo Gittin 68a, in cui Salomone stesso si rivolge ai giuristi del Sanhedrin per chiarire una rivelazione ricevuta in sogno, secondo cui l’edificio di culto che intendeva erigere adiacente al suo palazzo non doveva essere costruito con attrezzi di ferro, in quanto “strumenti in grado di uccidere” mentre le liturgie praticate all’interno avrebbero dovuto celebrare unicamente la pace. Allorché i sapienti, facendo riferimento alla storia di Mosé, provvederanno a raccontargli dell’esistenza di una misteriosa creatura…

pietra

Le case nate dalla pietra del Mediterraneo e dai primordi della Corsica meridionale

Invadere militarmente un’isola non è sempre o necessariamente un’impresa facile, soprattutto quando è ricoperta da una fitta vegetazione di 2.500 specie vegetali differenti, offrendo innumerevoli recessi per nascondersi a forze popolari motivate a mantenere l’indipendenza. Lo scoprì molto presto la Francia, dopo l’acquisizione nominale della Corsica a seguito del trattato di Versailles del 1768, come pagamento dei debiti contratti dalla Repubblica di Genova, ormai da molti anni in declino. Ma soprattutto, prima della decisiva e inevitabile battaglia di Ponte Novu dell’anno successivo, il superiore, più attrezzato esercito dell’Europa continentale si sarebbe scontrato con l’intraprendenza della milizia messa assieme dal Padre della Nazione e generale Pasquale Paoli, lo statista corso, patriota ed avvocato che aveva costruito verso la metà del XVIII secolo una delle costituzioni più democratiche e progressiste di tutta Europa, liberamente basata su quella Inglese. Ma la guerra nelle decadi a venire, secondo molti abitanti del posto, non sarebbe mai finita, mentre conducevano scorribande e attacchi con tecniche di guerriglia a partire dalle loro basi nascoste tra i rilievi dell’entroterra. All’interno di fattorie, caverne e la perfetta via di mezzo tra le due cose: l’abitazione tradizionale, di manifattura preistorica ma migliorata ed attrezzata proprio alle soglie del secondo secolo Moderno, nota localmente come oriu; una visione che potrebbe aver ispirato de Lo Hobbit tolkeniano, le rivedute leggende fantastiche sugli gnomi o ancora l’invenzione successiva dei Puffi, da parte del fumettista francofono Peyo. Principalmente concentrate nella parte meridionale del territorio isolano, come potenziali resti di una società del paleolitico di cui sappiamo poco o nulla, queste costruzioni (al plurale, orii) costituiscono l’esempio di uno sfruttamento di condizioni geologiche particolari, quelle in grado di condurre al processo noto per antonomasia come “tafonizzazione”. Un’erosione a nido d’ape di corpi rocciosi indivisi, in cui l’effetto combinato di vento, pioggia e la penetrazione delle acque all’interno di microscopiche fessure causa l’erosione di pietre come il calcare a partire da singoli fori che si allargano, costituendo l’equivalenza paesaggistica del formaggio svizzero Emmentaler. Offrendo cavità che agevolmente lavorate, grazie all’impiego degli attrezzi in selce dell’Era tecnologica clactoniana, potevano essere ingrandite e trasformate in accoglienti spazi ove trovare un qualche tipo di rifugio dagli elementi, o mettere al sicuro i propri beni maggiormente preziosi. Da cui l’etimologia ritenuta maggiormente probabile per il termine sopracitato, che potrebbe provenire dal latino horeum – granaio. Una funzione ormai da lungo tempo dimenticata ai tempi dell’irredentismo corso, quando la maggior parte degli orii era impiegato come rifugio dalla nuova società pastorale. E quando necessario, base operativa per coloro che intendevano difendere con la spada e le armi da fuoco i meriti di quell’ideale stile di vita…

L’enigma incendiario dei popoli che fondevano la pietra delle antiche dimore

Attraverso secoli e millenni inverecondi, sotto l’egida di Dei vendicativi e nel trionfo delle basiche pulsioni animalesche, non è mai cambiato il metodo fondamentale usato dagli umani per imporre le proprie verità nel mondo. Forza d’intenti e convinzioni, quell’identità possente ed immutabile di chi è convinto. Ma soprattutto ed al di là di ogni possibile punto di vista, la forza inarrestabile delle armi. Strumenti antichi come quelli che governano l’istituzione stessa della civiltà, spesso identificati in qualità di metodi per elevarsi e controllare la natura. Primo tra tutti, il fuoco. E i segni bellici del suo utilizzo, l’energica possenza concentrata ove un qualcosa che era stato necessario, ora sognava di essere distrutto. Come cicatrici senza tempo, cumuli di pietre parzialmente annerite si presentano in alcuni luoghi dell’Europa settentrionale. Ma soprattutto in Scozia, con gli esempi più famosi a Dun Mac Sniachan (Argyll), Benderloch (Oban), Craig Phadraig (Inverness). La cui caratteristica fondamentale, a ben vedere, è la collocazione paesaggistica sulla cima di elevate colline, in quanto pratici residui di fortezze utilizzate dai remoti predecessori della collettività presente. Nulla spiega, tuttavia, l’esatta ragione e soprattutto il metodo dell’implicita modalità impiegata in questo tipo di trasformazione edile. Giacché ad un’analisi più approfondita, come praticata per la prima volta nel 1777 dall’archeologo John Williams, queste rovine risalenti all’epoca della Preistoria presentano profonde alterazioni che vanno ben oltre tale cromatismo delle rocce dioritiche soggette al trascorrere di incalcolabili generazioni umane. Con parti fuse al punto di apparire lucide, simili a smalti polverosi, che fluiscono in forme organiche del tutto degne di figure e ambientazioni del fantastico contemporaneo. Il che significa, in termini di tipo più conciso, che sono stati sottoposti ad un processo antropogenico di vitrificazione.

Qualcosa di difficile ed inevitabilmente complesso da implementare, soprattutto sulla scala degli svariati centinaia di metri coinvolti nel caso di talune cinte murarie; considerate, a tal proposito le temperature necessarie alla fusione dei graniti, agevolmente superiori al migliaio di gradi. Non così difficili, nell’Età del Ferro, da raggiungere all’interno di un forno per la ceramica. Ma tutt’altra cosa è farlo sulla scala di elementi architettonici di proporzioni tanto significative. Il che si affrettò ad aprire, già nella tarda epoca dei Lumi, la questione tanto che in un celebre studio sperimentale di Childe e Thorneycrof presentato alla Royal Society nel 1937, si esordisce con la locuzione: “A tal punto la questione dei forti vitrificati ha occupato le sessioni precedenti di questa prestigiosa istituzione, da non portarci a ritenere necessarie ulteriori spiegazioni di cosa siano. Ecco, dunque, ciò che abbiamo scoperto…”

L’ornata padella cicladica, manufatto più incompreso del Mar Egeo

In ogni circostanza immaginabile fin dalla creazione della civiltà, ampie fasce di popolazione hanno sempre cercato una cosa sopra ogni altra: il profitto. Così come millenni di anni fa, gli insediamenti di poche migliaia di anime hanno animato il complesso reticolo di terre emerse delle Cicladi, chiedendo il pedaggio ai viaggiatori sul sentiero dell’Asia Minore, il 1976 in Germania vide il compiersi di una bizzarra transazione. Quando il curatore del Museo Statale del Baden a Karlsruhe, Jürgen Thimme, si trovò a pagare 35.000 franchi alla figura misteriosa di un mercante d’arte, che aveva acquisito per vie traverse un paio di oggetti dal notevole pregio archeologico. Il primo era una statuetta stilizzata, raffigurante il tipo di figura umana particolarmente apprezzata nell’arte antica delle isole Saliagos e Antiparos, punti di riferimento per gli scavi effettuati nelle duemila e più isole a settentrione dell’antico polo della cultura Minoica, la grandiosa e monumentale Creta. Ed il secondo, qualcosa di decisamente più complesso ed inusitato: un recipiente di terracotta o pietra dalla forma particolarmente appiattita, con un lato finemente decorato da una costellazione di spirali geometricamente interconnesse. E quello che poteva essere un manico all’estremità, o ancor più probabilmente l’attacco ad una componente in materiale deperibile, come un’asta, una corda o un piedistallo di qualche tipo. Dopo un primissimo momento di straniamento, d’altra parte, non fu difficile inserire il reperto nel suo contesto. Considerandolo su base pratica un esempio tipico di tegàni (τηγάνι) o “padella”, così come era stato definito dagli archeologi una classe d’implementi con funzione possibile di prestigio individuale, ritrovati esclusivamente nelle tombe di maggior pregio dei suddetti luoghi di studio. Possibilmente con funzione religiosa o iconica di qualche tipo, benché in questo caso ancor più di molti altri è del tutto appropriato esprimersi mediante l’uso del condizionale; visto come nel trascorrere delle decadi, o persino secoli dal primo tentativo d’interpretazione, nessuno sembri essere riuscito a giustificare al di là di ogni dubbio l’esistenza di tale orpello. Siamo del resto innanzi ad una delle civiltà della tarda Età del Bronzo, per cui la scrittura era un’attività praticata in circostanze limitate e/o mediante l’uso di risorse in grado di resistere integre fino ai nostri giorni, il che dal punto di vista dello studio è funzionalmente la stessa identica cosa. E sembrerebbe aver condotto ad una pletora di percezioni contrastanti, per quanto concerne essenzialmente ciò che potrebbe essere la rappresentazione pratica di una particolare storia o vicenda mitologica, per noi irraggiungibile quanto una conversazione diretta con lo stesso Platone. Salvo l’utilizzo di un qualcosa di potenzialmente utile, per quanto meno risolutivo rispetto a come si tenda nella maggior parte dei casi a pensare: la logica deduttiva, ovvero il senso comune applicato a determinati elementi inalienabili della vita su questa Terra…