Quindici minuti dopo il decollo dal LAX (Los Angeles International Airport) la curvatura della Terra iniziò a farsi decisamente più pronunciata. Le nubi distanti, visibili dai finestrini di vetro ultra-resistente, formavano delle spirali vagamente ipnotiche che tendevano verso i due poli. Nel grande spazio dedicato ai sedili dei 75 fortunati passeggeri del volo d’inaugurazione, le luci si fecero momentaneamente più soffuse, lasciando che l’indicatore rosso fuoco delle cinture di sicurezza risaltasse ancor di più nel punto di convergenza prospettica della cabina. Proprio in quel momento, mentre il personale di bordo terminava il suo giro di perlustrazione per controllare che nessuno avesse contravvenuto alla regola, la voce del comandante risuonò dagli altoparlanti: “Signori e signore, grazie per la pazienza. Ora che siamo in quota, il velivolo sta per passare alla modalità pre-orbitale. Siete pregati di sopportare il piccolo scossone. Potrebbe risultare udibile un forte suono in lontananza. Ben presto, potrete mettervi comodi e reclinare i sedili.” Sul maxischermo frontale comparve un conto alla rovescia di 30 secondi, che rapidamente andò verso l’esaurimento. Raggiunti i numeri a cifra singola, proprio mentre una buona percentuale delle persone a bordo tratteneva istintivamente il fiato, il suono dei motori si fece diverso, quindi cessò del tutto. Un brivido percorse l’ambiente, mentre l’assetto di volo cambiava in maniera impercettibile, quindi ci fu un brusco aumento di accelerazione: ora che l’aereo si trovava oltre i limiti della mesosfera, l’aria si era fatta talmente rarefatta che il sistema di raffreddamento LPM poteva essere spento del tutto. Senza dover più mantenere lo scudo termico creato dai propulsori rivolti in avanti lungo l’intera superficie delle ali, finalmente il Paradoxal poteva dare sfogo alla sua impressionante potenza. Fu in quel preciso momento che, come da programma, il contatore scese a zero. I due motori ramjet rotativi R4E, temporaneamente a basso regime, vennero irrorati di ossigeno liquido, trasformandosi sostanzialmente in dei razzi per astronavi. Il muso s’inclinò bruscamente verso l’alto, in una traiettoria a parabola puntata dritta verso le stelle, e poi verso l’obiettivo sicuro dell’aeroporto d’arrivo, in terra d’Australia. L’indicatore di velocità a beneficio dei rappresentanti della stampa, a quel punto, aumentò vertiginosamente, fino a 15 volte (Mach) la velocità del suono.

Un volo impressionante. Un volo spettacolare. Ma soprattutto, mostruosamente rapido. Charles Bombardier, l’inventore di questo concept che potrebbe trovare realizzazione entro “i prossimi 50 anni” ha calcolato che il raggiungimento della città di Sydney, a partire dalla costa occidentale degli Stati Uniti, potrebbe richiedere all’incirca un tempo di tre ore, contro le 12 necessarie oggi. Una resa superiore a tal punto, rispetto a quella delle precedenti iterazioni nel campo dei voli supersonici civili, da giustificare una nuova categoria di aeromobile, non più semplicemente super-, bensì addirittura iper-sonica. Molto al di là di quanto promesso, in maniera molto più diretta e credibile, alla recente proliferazione di progetti destinati a resuscitare il mito dell’indimenticato Concorde. L’inventore e folle visionario in questione, del resto, non lavora in alcuna azienda ufficialmente operativa nel campo dell’aeronautica, benché porti il nome di una delle più famose al mondo, e lavora più che altro di (utile) fantasia, grazie al suo incubatore di talenti e scuderia di startup denominato Imaginactive. È una condizione assai particolare, la sua, che tuttavia può essere compresa facilmente attraverso un’analisi delle spontanee pulsioni umane. Charles è il nipote del grande industriale canadese Joseph-Armand Bombardier, che dopo aver fatto la fortuna inventando negli anni ’30 il concetto di gatto delle nevi, pose le basi affinché nel 1986 i suoi eredi potessero acquistare la compagnia Canadair, entrando a pieno titolo nel campo della produzione d’aerei. Ma la vita in azienda, particolarmente se da condurre al vertice, richiede notoriamente una particolare sensibilità e impostazione caratteriale. Ragione per cui, un po’ come l’italiano Lapo Elkann, piuttosto che seguire una via di carriera che era già chiaramente tracciata di fronte a lui, egli decise nel 2008 di costruirsi una sua realtà operativa, lasciando la posizione di consulente tecnico della compagnia di famiglia. Con la differenza che il suo campo operativo preferito, piuttosto che il marketing, era quello dell’ingegneria, come esemplificato dalla laurea conseguita presso la École de technologie supérieure a Montreal, nel Quebec. Sfruttando la quale, ben presto, iniziò a sognare.

futuro

Il visionario dell’oceano che si pulisce da solo

C’è una naturale progressione che emerge, osservando in ordine alcune delle numerose conferenze tenute a partire dal 2012 da Boyan Slat di The Ocean Cleanup, il giovane imprenditore olandese che è riuscito a far concentrare sul suo progetto fondi per oltre 30 milioni di dollari, con la finalità ultima di ripulire il Grande Vortice di spazzatura nel Pacifico, assieme agli altri quattro che minacciano la vita marina di questo pianeta. È la testimonianza del percorso di un ragazzo appena diciottenne, quando salì per la prima volta sul palco dell’organizzazione TED, per annunciare al mondo la portata fenomenale della sua idea, visibilmente nervoso nonostante il valore del suo messaggio al servizio di un’idea. Poi gradualmente più sicuro di se e della difficile dizione in lingua inglese, per ciascuna apparizione pubblica, fino all’ultima del maggio scorso ad Utrecht, in cui domina il palco ed il pubblico come un capo d’azienda ormai consumato. In un’occasione, non perfettamente connotata da una didascalia esplicativa (cos’era questo? Un evento per la stampa? Una pubblicità divulgativa?) in cui fa di tutto: cammina tra la gente mentre espone dalla passerella, attorno ad un monitor orizzontale con la forma tondeggiante della Terra che pare uscito da un film di James Bond. Estrae da un contenitore alcuni esempi di quella stessa plastica che costantemente minaccia, a causa del fenomeno della fotodegradazione in mare, di sminuzzarsi in particelle sempre più piccole e impossibili da recuperare, finendo all’interno della catena alimentare con tutto il suo contenuto di sostanze tossiche in grado di uccidere gli animali. E per loro tramite, prima o poi, fare lo stesso a noi. Quindi al momento cardine dell’intera faccenda, portato in scena dal pubblico una sorta di acquario, descrive puntualmente il modellino contenuto al suo interno. Un sistema, proposto come assolutamente rivoluzionario, che potrebbe permetterci di portare a compimento una delle imprese più importanti mai tentate nel campo dell’ecologia. Visto così in piccolo, ridotto alla dimensione di una trentina di centimetri, non fa una grandissima impressione: si tratta di una diga galleggiante a forma di parabola, con un’ancora da trascinamento disposta all’interno di una corrente artificiale, generata da un’elica al di sotto dell’inquadratura. Le implicazioni, tuttavia, diventano chiare nel momento in cui Slat getta nell’acqua alcuni frammenti di polistirolo: poiché mentre lo stesso flusso, in maniera progressivamente più enfatica, li spinge innanzi, non può riuscire a farlo a un comparabile ritmo con il congegno galleggiante. Che quindi nel giro di pochi secondi, li blocca all’interno del suo semicerchio, conducendoli, per effetto unicamente dell’inerzia, alla posizione culmine dell’intera faccenda. Dove un’imbarcazione apposita potrà, nel caso del congegno realizzato su scala reale, raccoglierli nel giro di pochi minuti o ore. Comprendente il significato di tutto questo? Perché mai impiegare il sostegno di un costoso ed inquinante motore, quando ci si trova già all’interno della più grande lavatrice della Terra? Tutto ciò di cui sarà necessario preoccuparsi, sarà far muovere la propria barriera più lentamente di quello che si ha intenzione di raccogliere dal mare. Inoltre, poiché quest’ultima non è una rete, bensì un qualcosa di solido, non c’è niente in cui i pesci possano restare impigliati, permettendogli facilmente di evitarla nuotando al di sotto del suo lento passaggio.

Ritornando quindi con l’occhio della memoria a quella prima conferenza di cinque anni fa, possiamo vedere l’idea originaria di cosa, effettivamente, dovesse costituire in origine la letterale chiave di volta di questo arco disegnato sulla superficie marina: una piattaforma fissata sul fondale, con la forma idrodinamica di una manta ray, dotata di un aspiratore in grado di rimuovere dal flusso marina quanto precedentemente radunato. Di questo particolare aspetto del concept non si parla più in tempi recenti, probabilmente perché ritenuto economicamente non praticabile o inutilmente complicato. Ma per il resto, il progetto è andato avanti ad un ritmo decisamente sostenuto. Nel 2014, prima ancora che la dialettica del suo ideatore riuscisse a guadagnarsi il supporto di facoltosi filantropi come Marc Benioff della Salesforce e Peter Thiel della Royal DSM, The Ocean Cleanup poté avvalersi dei circa 2 milioni di dollari raccolti online, grazie all’ormai immancabile campagna di crowd-funding costruita per chiedere al pubblico un piccolo, eppur significativo contributo.

In questi hangar sta nascendo il successore del Concorde

Mach 2,2: 2300 Km/h. Abbastanza per percorrere la distanza da New York a Londra nel giro di 3 ore e 15 minuti. Essenzialmente, attraversare l’Atlantico nel tempo di un (lungo) film. Diciamo Interstellar di Christopher Nolan, o The Hateful Eight di Q. Tarantino. Ovvero investire una porzione del proprio tempo che, molto spesso, è considerata giustificabile per portare a termine una storia di fantasia, ma che può permetterci di sperimentare a pieno gli effetti di un’inversione drastica del nostro effettivo fuso orario. Sperimentando in prima persona gli effetti di una vera e tangibile avventura. Che presto ripartirà da zero, proprio nell’hangar 14 del Centennial Airport, presso Denver nello stato del Colorado.

Cosa c’è alla base di un contratto da 10 milioni di dollari da parte dei giapponesi della JAL e altrettanto da Sir Richard Branson della Virgin Group, per l’investimento iniziale in un progetto che potrebbe anche riuscire a cambiare il mondo? Scotch, pannelli di compensato, polistirolo. Un team affiatato di giovani ingegneri, all’interno di un tunnel del vento, che testano le prestazioni del loro slanciato giocattolo aeronautico. È sorprendente notare come ai massimi vertici della sperimentazione, sussista un atteggiamento simile all’intrattenimento che ricorda molto da vicino quello di un club di acrobati del radiocomando. Il che dimostra l’importanza, fin dalla tenera età, di dedicare il proprio tempo allo svago. Come il cucciolo di tigre che lotta con suo fratello, per imparare a rincorrere l’antilope: costruire è un atteggiamento innato dell’essere umano. Dare forma alle proprie idee. Si tratta poi di un caso per lo più fortuito, eppure per nulla casuale, quando quei pensieri si rivelano talmente utili, in potenza, da trovare qualcuno che possa renderli una velocissima scheggia di realtà. Il punto particolare di questo aereo tutt’ora senza nome, ma che certamente includerà in qualche forma l’appellativo della sua compagnia produttrice, la Boom Technologies di Denver, è proprio questo suo provenire, per una volta, dal mondo più largamente onirico delle nuove generazioni. Piuttosto che da polverosi e prestigiosi dipartimenti di spropositate multinazionali, come le solite Boeing, Airbus o Lockheed. Tutto è iniziato, in effetti, verso del gennaio del 2016, quando le due figure chiave di Blake Scholl (CEO) e Joe Wilding (capo ingegnere) hanno presentato il loro velivolo al programma d’incubazione delle startup Y-Combinator, nel cuore della California tecnologica a Mountain View. Immaginatene quindi voi, l’effetto: in una sala conferenze dove erano passate fino a quel momento una manciata di App, qualche sito web, un telefonino o due, ovvero tutti gli stereotipi di questa seconda decade degli anni 2000, all’improvviso si è profilata la sagoma di qualcosa che potremmo definire, senza un minimo di esitazione, un sostanziale anacronismo. Qualcosa di molto futuribile oppure, vuole il caso, appartenente al mondo del secolo passato. Quando i genitori o nonni della presente generazione, piuttosto che occupare principalmente lo spazio digitale, usavano spostarsi attraverso lo strumento del viaggio fisico, un proposito portato a compimento grazie, il più delle volte, ad una coppia di motori lanciati lassù, nell’empireo delle circostanze terrestri. Ovviamente, di aerei per il trasporto passeggeri ne abbiamo molti, anche oggi, alti, oblunghi, piccoli e grandi. Ma che possano fare questo, nessuno più, ormai. Provate a chiedere, soltanto qualche anno fa, a un direttore di linea aerea che opinione avesse del volo supersonico: una follia, dai costi impressionanti per l’operatore ed i passeggeri, costretto a decollare il più delle volte con la metà dei sedili vuoti, semplicemente perché non si erano trovate abbastanza persone in grado di permettersi l’esperienza. 10.000, 15.000 dollari per raggiungere un diverso continente. Roba da nulla se sei un sultano, un gerarca russo o il re di un vecchio potentato europeo. Ma persino un direttore d’azienda, nell’epoca del boom economico, si sarebbe trovato in difficoltà a giustificare una simile spesa. Figuratevi nel clima economico attuale. E proprio questo era, fondamentalmente, il problema del Concorde. Oltre alla sua, non del tutto ingiustificata, fama per un grado di sicurezza inferiore a quello di un comune aereo di linea. Ma questo fu anche una parte del suo fascino, per alcuni…

Il punto è che i tempi cambiano, e con essi lo fanno i presupposti. Quello che 48 anni fa costava 10, oggi si può realizzare con 5 appena, o persino 2. Poiché esistono strade alternative, capaci di ottenere lo stesso risultato in maniera molto più semplice e diretta. Cruciale nel piano di fattibilità della Boom è stato fin dal primo momento l’impiego di polimeri a base di carbonio per realizzare la carlinga, piuttosto che il tradizionale alluminio, attraverso un processo di lavorazione che risulta essere al tempo stesso molto meno costoso e più resistente agli stress prodotti dal volo a due volte al velocità del suono. Mentre i motori, piuttosto che degli enormi sistemi a jet dotati di afterbuner, saranno tre grandi turboventole del modello a geometria variabile General Electric J85-21, appositamente potenziate per arrivare a produrre la spinta necessaria. Con il risultato, assolutamente cruciale, di diminuire in modo significativo i consumi, permettendo potenzialmente di offrire un posto al cliente finale a un prezzo in linea con la business class degli aerei convenzionali. Andata e ritorno, qualche migliaio di euro. Adesso si, che s’inizia a ragionare…

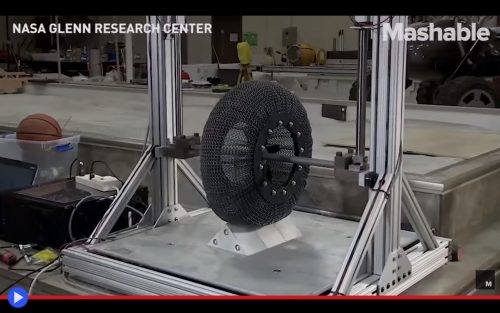

Pneumatici marziani che provengono dal Medioevo

Chi ha detto che le antiche arti, con il trascorrere degli anni, perdano necessariamente di rilevanza… Così che nel futuro ipotizzato da scrittori e registi, il più delle volte, la popolazione umana della galassia è caratterizzata in maniera piuttosto incolore, con una sola soluzione tecnica per ciascuna necessità: un tipo di astronave, un tipo di veicolo, un tipo di tuta spaziale. Laddove l’esperienza ci insegna che la Storia, come forza generativa, induce una forte tendenza a molteplici gradi d’innovazione, offerti proprio sulla base di quanto si sia disposti a tornare indietro sull’asse della creatività. C’è stata un epoca in cui il soldato, prima di andare in battaglia, indossava una maglia intessuta di anelli di ferro, interconnessi come l’ordito di una tela e concepiti per deviare, almeno in parte, il colpo di spade o mazze impugnate dal suo nemico. L’avreste mai detto che un simile approccio alla protezione fisica, nella futura epoca spaziale, stesse per tornare tremendamente attuale? Con l’aggiunta del più valido ausilio: un metallo che riprende sempre la sua forma originaria, grazie alla fortunata sinergia tra due menti acute che casualmente, passavano di lì…

Nell’alba rossastra del quarto pianeta, una polvere leggera trascinata dal vento. Bagliori che si riflettono, sull’orizzonte, da un singolo punto in movimento. Non c’è vita, né acqua, né ghiaccio. La pianura è una distesa di sabbia e pietre appuntite. L’unica forma distinta, in questo mare di elementi inerti, è fatta di titanio, tellurio e tungsteno. Con un’ampia dose di alluminio, per costituire le ruote. È il rover Curiosity, inviato quaggiù nel 2011, e che da allora prosegue la sua missione senza un termine definito. Questo perché, per la prima volta, piuttosto che essere alimentato con carburante e pannelli solari, contiene una piccola dose d’uranio, sufficiente a farlo funzionare ancora per molti, molti anni a venire. A patto che non intervengano… Imprevisti. Nell’aria rarefatta di Marte, non sono molti i fattori che possono sottoporlo a danneggiamento. Non c’è la pioggia e neppure i temporali. Le famose tempeste di sabbia che ricoprono un intero emisfero planetario sono in realtà meno problematiche, come intensità del vento, di una giornata primaverile nel Kansas o in Oklahoma. L’unico modo in cui il prezioso veicolo automatico inviato così lontano può danneggiarsi, è facendo tutto da solo. Ma questo, ahimé, è inevitabile: poiché fra le varie caratteristiche del suolo marziano, c’è n’è una in particolare che domina sopra ogni altra: la sua spropositata ruvidità. Così che un dispositivo semovente del peso di 0,9 tonnellate, per esplorare l’ambiente come da programma, deve arrampicarsi quasi quotidianamente su pietre aguzze quanto la lama di un coltello, in grado di mettere a dura prova qualsiasi soluzione ingegneristica in uso sulla Terra. Questo, ovviamente, l’avevamo previsto. Così che gli pneumatici del rover, se così vogliamo ancora chiamarli, sono in realtà degli oggetti dall’alto grado di compattezza costruiti da un singolo blocco d’alluminio lavorato con macchine CNC, per ottenere un grado di solidità tale da poter resistere facilmente al tipo di prove a cui sono stati sottoposti durante la fase di progettazione sui severi percorsi del John H. Glenn Research Center della NASA, vicino Cleveland, Ohio. Ma c’è una cosa per cui, inevitabilmente, non erano stati testati: la loro integrità a fronte di mesi, persino anni di utilizzo. Poiché qualsiasi metallo, se sottoposto a continui stress meccanici per un periodo molto lungo, subisce delle sollecitazioni che lo portano a piegarsi, quindi spezzarsi letteralmente a metà. Così, la notizia trapelò nel 2013: le ruote di Curiosity stavano andando letteralmente a pezzi. Ben presto, le lunghe crepe si amplieranno, fino a causare il distaccamento di parti intere della loro struttura. Possibilmente, arrecando danni ai delicati meccanismi posizionati con misura di ridondanza sulla scocca del loro veicolo proprietario. Suscita quindi una certa sorpresa vedere, sul sito ufficiale dedicato alla prossima missione d’esplorazione telecomandata marziana con lancio previsto nel 2020, un rover dotato dello stesso identico sistema di mobilità. Non è tuttavia probabile che l’agenzia spaziale statunitense sia prossima a compiere lo stesso identico errore due volte di fila… Siamo semplicemente di fronte, in questo caso, ad un’immagine preliminare. Poiché potrebbe profilarsi all’orizzonte, finalmente, la prima implementazione di un sistema che fu proposto per la prima volta nel 2009, facendo vincere alla NASA l’anno successivo il prestigioso premio ingegneristico R&D 100 Award, assieme alla compagnia Goodyear che aveva fornito la propria assistenza. Stiamo parlando dello spring tire (dal termine spring steel, acciaio armonico) costituito da 800 molle interconnesse tra loro, in grado di ricordare molto da vicino la già citata cotta di maglia dell’epoca medievale, pur trovandosi caratterizzata da una struttura sostanzialmente diversa. Se tale approccio fosse stato davvero così meritorio, allora, viene da chiedersi perché non sia stato scelto per il rover Curiosity, prima di inviarlo lungo il difficile sentiero dell’esplorazione marziana. La risposta a tale quesito, in effetti, potrebbe sorprendere l’opinione comune…